Special Issue

アドリブが巧みなのは誰?

アドリブが巧みなのは誰?

2013 Round2 AUTOPOLIS

両角岳彦

ウェットタイヤの「バリエーション」を作る

「変数」にあふれる戦いの舞台を整えたのは「雨」、だった。

5月31日金曜日、阿蘇くまもと空港に向かって降下する旅客機の窓からは、青空を背景にオートポリスのコースがきれいに見えていた。しかし一夜明けると阿蘇外輪山の上には雨雲が降り立ち、走り始めとなる午前のフリー走行が始まろうとする時にはすでに路面を水膜が覆ってしまったのである。

オートポリスは2012年シーズンを前に路面舗装の「張り替え」を行っている。路面がスムーズかつグリップも高まってから、スーパー・フォーミュラがウェットで走るのはこれが初めて。その一方でこの新路面を2013年仕様のドライタイヤで走るとどうなるか、というデータはまったくない。各チームのトラック・エンジニアにとっては、全てを推量で進めなければならない状況が生まれたわけだ。

ここでスーパー・フォーミュラのウェットタイヤとその使い方について復習しておこう。ブリヂストンがワンメイク供給するタイヤはウェット用も年間を通して1スペック。つまり幅広い溝を切り、大きなブロックで構成されるトレッドパターンも、そのコンパウンド(合成ゴムを調合してある特性に仕上げたもの)も、1種類に限定されている、のだが…。

日本の雨は濃い。路面が厚い水膜で覆われることも少なくない。そういう条件では、新品タイヤの深い溝がトレッド(踏面)と路面の間に入り込む水を速やかに排水しつつ、ブロックの角(エッジ)がシャープであるほど路面の細かな凹凸の中の水を切ってグリップする効果(エッジグリップ)が得られる。しかし水量が少なくなると、溝の深いウェットタイヤはブロックが個々に変形しやすく、踏ん張りが効かない。ブロックがたわむ動きを繰り返すとコンパウンドの発熱が増え、さらにブロックの剛性が下がってドライバーにとってはグニャグニャした感触になり、ひどい時にはちぎれるような磨耗が進んでしまう。路面に残る水量が少なくなるほど、磨耗が進んで溝が浅くなり、ブロックの高さも減って剛性が上がった状態のタイヤのほうがうまく働く、という傾向が現れる。

一方、競技規則の上でウェットタイヤは「競技会期間中を通じ、車両1台あたり最大4セット」と決められているが、テストや以前のレースで使用したタイヤの持ち込みが認められている。そこでチームとしては、磨耗状態が異なるタイヤを準備しておき、路面の濡れ方に合わせて使い分ける。これがスーパー・フォーミュラを戦うためのノウハウのひとつになっている。

最初のアドリブ - 新路面になって初めての雨

オートポリスの「走り始め」となる土曜日午前のフリー走行では、あえてユーズド(既走行履歴あり)のウェットタイヤを装着するチームも多かった。午後の予選は雨がさらに強くなるという予報の中でノックアット方式の3ステージを走ることを前提にし、さらに日曜日の決勝レースも雨の可能性があるのだから、新品のセットはできるだけ残しておきたい。そう考えるのがこの段階では定石だ。逆に言うと、徐々に雨足が強まる中で、各車が装着するウェットタイヤの磨耗状態を確かめないかぎり、結果として残るタイムだけでのパフォーマンス比較は難しい。

エンジニアの立場で考えれば、チームのファクトリーで精密計測も含めて準備してきたいわゆる「持ち込みセット」はもちろんドライ路面を想定していたはず。しかし現地に来て週末の雨が予測できた段階で、ウェット路面想定のセッティング変更をメカニックに指示する、という流れになる。空力面に関してはもともとダウンフォース最大仕様を基本にするコースなので、とりあえずはロール剛性を下げ、路面に乗る水膜の厚さを場内の映像などで確かめながら車高を決めて送り出すのが基本になる。

ただオートポリスは傾斜地に作られ、メインストレート&ピットが最高地点、コーナーの続くセクションは勾配の中にあって下に向かう流れがコース上に現れたり、他では水量が少なくても最も低いエリアには水が集まる、という状況が生まれる。ドライ路面ならば車体中央部底面に固定されるスキッドブロックが路面と擦れるぎりぎりまで車高を下げるのがセオリーだが、路面の水膜が厚くなって車体底面がそれに「乗る」状態になってしまうと、それこそサーフボードのように滑走してしまう。だから水量、とくに水膜が厚くなるであろう場所を読みながら、グラウンド・クリアランス(底面の地上高)を決めなくてはならない。それにしても車高の調節幅はごく限られているから、今日の底面気流を利用する空力デザインのレース車両は、大雨の中を走るのは危ないのである。

もちろん「雨のドライビング」はアドリブの連続

ドライバーのほうも、水膜の厚い場所はどこかに始まって、コーナーのイン側にカント(路面の横断傾斜)がついているところではそこに水が溜まるので、ドライ路面ならば縁石に触れるまで内側に入るラインを取る所でもインを空けなければならないなど、走るラインを確かめつつ、新しい舗装がウェットになった状態でのグリップ感覚をつかむ。これがこのセッションの最初の「仕事」になる。それにしても路面状況は相当にトリッキーで、ロッテラー、デュバル、松田といった「手練れ」の面々がスピンやコースアウトを喫する。ストレートから下りの中高速コーナーが続くセクター1で体感したグリップが、水が集まる最低地点付近のコーナーでは急に変化する、という現象が起こっているのかな、と思わせるようなドライビングミスが続いたのである。

そして午後の予選。雨は切れ間なく降り続き路面の水量も増えて、マシンをコース上に止めておくだけでも難しい状況になっていった。こうなると各車、ウェットタイヤの新品を投入したはずだが、それでも接地面の水を排除しきれるような水量ではないし、サーフボード状態の危険も高い。Q1で2度の赤旗中断。最終的には路面状況だけでなく第3セクター周辺の霧(現地の人々によれば「山にかかった雲の中」)が濃くなり、走るために必要な視界が得られないことから、予選の順延が決まったのだった。

35分だけの予選にタイヤをどう使う?

日曜日の朝、熊本平野では雨も上がりかけていたが、阿蘇外輪山はまだ雨雲の中。しかし雨量は徐々に少なくなっていく中で、35分間の予選が始まった。終盤に向けてとくに走行ライン上の水量は減ってゆき、ラップタイムも上がると予想するのは難しくない状況で、できるだけコース上にとどまって周回を続ける作戦が主流となった。

しかもタイヤは皮むき(新品タイヤの表面には成形金型との間に塗布する離型剤が残っていたり、ゴムを練るのに混入するオイルが沁み出すので、ちょっと走ってコンパウンドの表面が現れるようにする)をしただけか、新品のウェットタイヤを装着してコースイン。途中、伊沢のクラッシュによって赤旗中断、ピットに戻ったタイミングで新品かそれに近いタイヤに履き替えてコースインしたものの、再びピットに戻って最初から履いていたタイヤに戻したドライバーが何人もいた。ロッテラーもその一人。しかもピットアウトした次の周に1分36秒台のベストタイムを刻み、一度ペースを落として2周、そこから一気にペースを上げてチェッカーフラッグを受ける周回にアタック、1分36秒619のポールタイムを記録したのである。他の多くのドライバーが、アウトラップの後、もう1周タイヤを暖めて(感触を確かめて、かもしれない)からアタックラップに入っているのに比べると、彼のウェットタイヤの使い方には独特のものがありそうだ。

一方、オリベイラ、松田のインパル勢はセッションの中間時点で新品タイヤ投入。しかしタイヤのグリップだけでなく、路面に食いついて踏ん張るしっかり感(つまりブロック剛性)がもうひとつだったというニュアンスの言葉を、セッションの後、二人ともが口にしていた。

ことほど左様に、舗装の表面に乗っている水の量と、ウェットタイヤの磨耗状態との関係は微妙なものなのだ。しかもオートポリスは舗装が一新されたことでその表面が非常に滑らかに仕上がっていて、そこを適量の水が覆った状態が35分間維持された。その結果、ウェットタイヤの磨耗は理想的に近いほどきれいに進み、ブロックの角が削れたり、ちぎれたりするような厳しい減り方はほとんど見受けられなかった。こうした条件がそろって、磨耗が適度に進んだ浅溝状態がアタックに最適、という状況が現出したのである。

ドライタイヤに賭けたのは、ただ1台

各チームともウェット・ドライ両方のタイヤを

グリッドに持ち込み、ぎりぎりまで選択を待つ。

No.10 塚越の車両はグリッドに付いてからセッティングを

変更。前後のロール剛性・車高などを変更した。

雨が、ドライバーとチームに刻々のアドリブを求める状況はまだまだ続く。そしてエンジニアたちはここでも知恵を絞り続けるのである。

午後に入って雨はほぼ上がった。局地予報によれば午後半ばにもう一度、小さな雨雲が上空を通過するとのことだが、しかしレースが始まったら、少なくとも走行ラインは刻々と水がなくなっていくだろう。つまり基本セッティングは「ドライ」でいくしかない。しかしオートポリスの新しい舗装が「ちょい濡れ」から乾いていく状況で、2013年仕様のドライタイヤがどんなグリップと挙動を見せるかは、誰にもわからない。「推測」で行くしかない。それ以前に、スタートをウェットタイヤで出るか、あえてスリックタイヤで勝負するか…。

決勝レースのグリッドに向かう直前、コース確認のための走行時間が「8分間」設けられている。ここでチーム内の2台のマシンに、ウェットタイヤとドライタイヤをそれぞれ履かせてラップタイムを比較し、ドライバーに確認させるという戦術を実行したところが複数現れた。そのひとつがチーム・ルマン。デュバルがドライタイヤ、平川がウェットタイヤと履き分けたのである。

デュバル担当の山田健二エンジニアによれば、シャシー・セッティングは「基本的にドライ路面用。(水が残る路面ゆえの)『滑り』の分をちょっと加味して…」というものにして送り出したという。そしていったんピットに戻って燃料を継ぎ足すなど最後の準備を整えてからグリッドへと向かう。全てのチーム/マシンがウェットタイヤとドライタイヤの両方をグリッドに持ち込み、さらにはウェットタイヤも溝の残っているもの、磨耗が進んでいるものの2種類を並べたところも多い。作業が許されるぎりぎりのタイミング(フォーメーションラップ開始5分前)まで最終選択を伸ばそうとしていた。そして選択の主流は、比較的磨耗の進んだウェットタイヤ、となったのではあったが…。

この時間の流れの中でデュバルとチームの間で交わされた会話は「ケンジ、決めろよ」だったという。スターティンググリッドは6番手、3列目外側。ふつうの戦略では道は開けない。山田エンジニアの決断は「ドライタイヤで行く」。あとはデュバルに託すのみ、である。

セクタータイムを見つめる目、目…

19台のマシンが一斉にグリッドの路面を蹴って、しかし76本の回転するタイヤが巻き上げる白い水煙は、早くもあまり濃くなくなっている。その中でデュバルのペースはさすがに上がらない。1周目のラップタイムは視界を遮るもののないトップのロッテラーが1分42秒台なのに対して、1分54秒台。ずるずると順位を落とし、2周目のストレートでは17番手、背後には2台しかいない、というところまで下がった。

だが、そのデュバルのタイムを見つめていたエンジニアは少なくない。快調にトップを行く、と観客の目には映っていたロッテラーを担当する東条力エンジニアもその一人。「6周目のセクター・タイムでデュバルが逆転した(この周のセクター2はロッテラーが33秒971、デュバルが32秒766)。その瞬間に『入れる』と決めて指示を出しました」。

これで6周目終了でロッテラーはピットに飛び込んでくる。ドライタイヤに交換、燃料をフルタンク(といっても給油リグでの補給では給油口のバルブすれすれまでは入らない)まで注ぎ足してピットアウト。

だがこのストップでトムス・チームの上手の手が漏れた。「給油ノズルが一瞬、入らなかった」(東条エンジニア)。改めて映像を見てもそれほど手こずった様子ではないのだが、たしかに静止時間15.8秒はちょっと長い。このあおりを食ったのが中嶋一貴だった。同じチームのマシンが相前後してピットに飛び込むいわゆる『ダブルストップ』敢行。「(先を行くロッテラーとの間に)10秒ちょっとあったので、一瞬待たせたとしてもその後すぐに取り戻せる。だからダブルストップにしたんですが…。前が失敗して待たせてしまい、悪いことをしました」(東条エンジニア)。さらに生憎なことに中嶋が作業を終わった瞬間、少し遅れてピットインしていた安田のほうが早くピットレーンを走り始めていて、彼が通りすぎるまで中嶋は待つしかなかった。これで順位は最後尾近くまで落ち、集団の中から抜け出そうとオーバーテイクを仕掛けるものの接触。左前輪にステアリングの動きを伝えるタイロッドが曲がり、その交換でさらに大きく遅れてしまう。このアクシデントに小暮、伊沢も巻き込まれてその場でリタイア。これだけの有力メンバーが後方に集まっていたこともまた、雨の悪戯が生んだものである。

ぎりぎりの燃費計算からペースアップへ

ウェットタイヤでスタートした面々が次々にピットインに飛び込んだことで、デュバルは9周目にはトップに立ち、さらにペースを上げていく。 10周目から18周目にかけては他よりも1秒以上速い1分38秒台から37秒台、さらに36秒を切るレベルに入っていく。

もちろん彼を追うメンバーもドライタイヤを得てタイムを上げたいところなのだが、まず路面温度が低く、しかも水が乗っている状態で、いわゆる「ワーキングレンジ」(コンパウンドの表面が溶けてグリップするようになる温度域)までタイヤを暖めるのが難しい。これにはやはり2周かそれ以上を要した。そして1ストップ前提だからピットインの時にゴールまで走りきることを前提にフルタンクまで給油している。一方、デュバルは完全フルタンクでスタートしたのだが、この時点では少なくとも6〜7周分は燃料搭載量が少ない。つまり10〜12kg軽い状態が、燃料が減りつつも彼のピットストップまではずっと続く。すなわちデュバルのペースまでもっていくには少し周回数が必要、というのが常識ではある。

しかもロッテラーは、ピットストップに2〜3秒余分な時間を費やしたことで、山本の先行を許していた。4周にわたってその後方に押さえ込まれる間に、デュバルとの差は毎周1秒以上ずつ広がった。やっと前に出て2番手を確保してからも、デュバルより1秒弱ずつ遅れるペースが続く。

6周目に入った、ということはゴールまで残り48周(実際には視界不良による赤旗で中断・終了。50周目の順位が最終結果となるのだが、この時点では54周完走が大前提)。ウェット路面で燃費が良くなるとしても、2.2〜2.3km/Lの燃料消費ペースでないと走りきれない。ちなみにふつうのクルマを走らせる中では、路面が濡れていると走行抵抗が増え、タイヤの滑りも大きくなるので、燃費は悪化する。これに対して自動車競技、とくにレースでは、コーナーの旋回速度が下がり、そこからの加速でもタイヤが滑る分だけ路面に伝えられるエンジン出力が絞られるので、燃料消費は少なくなるのである。

「やるしかないから6周目に入れて…。あれが5周目に入らなければいけなかったら、相当厳しかった。燃料がもつかどうかは、やった後で考えるんですよ(笑)」などと語る東条エンジニアだが、事前に計算を繰り返して成り立つことを確信していなければ、ぎりぎりの戦略には踏み出さないはず。もちろんコースに送り出してからは、ステアリングホイール上の多機能ディスプレイに表示される燃料消費量の数値を、ドライバーが読み取って無線交信で毎周伝える。それを元にチームがゴールまでの燃料消費の計算を繰り返す、という段取りで予測を組み立てていく。路面が乾いていくにつれて、旋回速度が上がり、加速が強まり、燃料消費も増えていく。そのあたりをどう推定するかがデータ担当エンジニアのお仕事になる。トムス・チームでは中嶋車を担当する小枝正樹エンジニアも加わって、ロッテラーの燃料消費予測が繰り返されたという。

そして東条エンジニアからロッテラーに無線が飛ぶ。「エンジンマップはちょっとリーン側(燃料混合量を少なめに。パワー最適空燃比よりも薄め、の意)のポジションで行く。我々には『タイムが必要』だ」。

デュバルを追いかけるには、これ以上離されるわけにはゆかない。ペースアップして。という指示であることはいうまでもない。ロッテラーのラップタイムが目に見えて上がったのは19周目。東条エンジニアから「鞭が飛んだ」のはここだったはずだ。そして、その指示に反応できることが、自動車競技におけるアスリートの重要な資質なのである。

プレッシャーの中で「攻め」のピットストップ

追われる側もドライビングの能力と、そして知力を尽くす。

25周目から34周目まで10周にわたって、路面の良化に対応してペースを上げつつ、デュバルとロッテラーはほぼ同じタイムを刻み続けた。そして37周を完了したところでデュバルがピットに飛び込む。山田エンジニアの決断は「燃料補給のみ。タイヤ交換なし」。

8分間ウォームアップで皮むきしたドライタイヤはピットレーンに用意はしたが、冷えたタイヤで送り出せば暖まるまでに7〜8秒はタイムをロスし、その間はアタックをかけられても抵抗が難しい。残り18周をスタートから履いているタイヤで行けるか。サインウォールの前をデュバルが通りすぎる度に山田エンジニアが無線で話しかけるのを見たけれど、そこで「タイヤは大丈夫か?」と聞いていたのだという。

ピットでの静止時間9.7秒、その中で燃料補給ノズルを差し込んでいた時間8.9秒。20L強のガソリンを送り込んだ計算になる。今回のウェット路面のオートポリスでの燃費からすると約10周分。満タンでスタートしたというからこの時点でまだタンクの中に燃料は残っている。しかしピットロード通過・停止のロスタイムが25秒、静止時間10秒として、ピットアウトしたところで確実にロッテラーの前に出られることを最優先して、ピットインを決めたはずだ。その前の2周、ロッテラーのラップタイムがデュバルを上回り、39秒ほどあったギャップがじわじわと縮まり始めていた。まさにそれを目のあたりにしたタイミングでピットに呼び込む。こちらの決断もまた、序盤の東条エンジニアと同様に、瞬時のものであった。

かくて二人のマッチレースは結末へ

オートポリスのコースレイアウトからして、デュバル対ロッテラーであれば、追い抜くことは相当に難しい。残り17周を押さえ切ってくれれば…。これがチーム・ルマン全員の思いだった。テール・ツー・ノーズにまで迫られつつもデュバルは耐え、42周目には自身のレース中ベストラップをマークする。が、ロッテラーは離れない。

そして44周目、最終コーナーへのアプローチでデュバルは少しだけ外側寄りにマシンのノーズを振った。しかし「ウェットパッチ(水の多い部分)に乗って外に滑ってしまった」(デュバル)。これでコーナーのイン側に入るラインを開けてしまい、ロッテラーはすかさずそこにマシンを導いて前に出る。ついに順位逆転。

この頃、コース全体を再び雲が覆い、霧のような細かい水滴が路面に降りて、路面温度もかなり下がってきていた。そこで水の多い路面にタイヤを入れてしまうと、トレッドが一気に冷え、グリップが落ちる。デュバルのタイヤもこの一瞬でそうなっていた。45周目のペースが落ち、ロッテラーに一気に差を広げられた原因のひとつがここにある。もちろん同じドライタイヤでもスタートから履き続けているデュバルと、途中で履いたロッテラーでは走らせた距離に差がある、とはいえスタート前の2周回を加えても8周の違い。しかもレース序盤はペースも遅く、タイヤ磨耗はさほど進まなかったはずだ。

その一方でロッテラーは、デュバルとのギャップを詰め、プレッシャーを掛け続けていた時と同じようにアグレッシブな走りを、トップに立ってからも続けていた。もちろんリードを広げるためのフルアタックである。しかし同時に、温度が下がり、水も消えない路面の上で、ステアリングを切り込んで向きを変える瞬間や、旋回脱出のパワーオンでリアタイヤを滑らせる時など、タイヤをちょっと強めに扱って負荷をかけ、滑りもちょっとだけ増やすことで、コンパウンドを微視レベルで動かして温度を上げる。そういう走り方をしていた結果が、挙動変化がちょっと大きめの「アグレッシブな走り」になった。そういう一面にも目を向けておきたい。

最後は梅雨前線の尻尾のような小さな雨雲が、予報に違わず阿蘇外輪山に降り立ち視界を遮ったことで、4周を残して戦いは打ち切りとなった。でもそこまでに我々は、ドライビングでも戦いの戦略でも、主旋律をしっかりと演奏しつつも小節ごとにアドリブが、それも音階もリズムもそれぞれの瞬間にぴたりと合ったものが求められるという、2日間の『濃い』ストーリーを満喫したのだった。

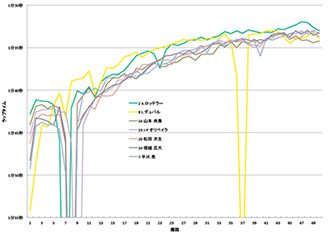

■上位6名のラップタイム推移

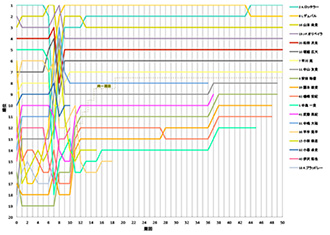

■ラップチャート

レース最終結果・上位6名のラップタイム推移。1〜2周目のペースがまったく上がらなかったデュバルだが、タイヤが暖まるとみるみるペースを上げて6周目にはウェットタイヤ勢(ピットに向かってその分タイムが落ちている者もいるが)を逆転している。しかしこのいわゆる「クロスオーバー」(ウェットタイヤとドライタイヤのペース逆転)を1周のタイムで確かめてからタイヤ交換のピットインを決めるようでは、遅い(本文参照)。

周回が進むにつれて路面から水が徐々に消えていったのが、グラフ全体が明確な右上がりを描いていることからもわかる。そしてロッテラーとデュバルのペースだけが他を引き離している。45周目、ロッテラーにパスされた直後からデュバルのペースが落ち、逆にロッテラーは突き放すようにラップタイムを上げている(本文参照)。

*画像クリックでPDFが開きます。