Special Issue

勝者の強さを照らす「破れ去りし者たち」

勝者の強さを照らす「破れ去りし者たち」

2013 Round3 FUJI SPEEDWAY

両角岳彦

早い梅雨明けを迎えた暑さの中で

厳しくも華のある戦いの後は、「破れ去った者たち」に心が動く。スポーツにおける「グッド・ルーザー」は、時として勝利者以上に観る者の記憶に刻まれる存在となる。2013年スーパーフォーミュラ第3戦は、まさにそうしたドラマとともに展開していった。それも複数の奇禍が絡み合う濃密な時間となったのだった。

稀に見るシビアな予選を制し、レースの前半まではその支配権を手中にしていたロイック・デュバル。序盤のセーフティカー導入の瞬間に決行した“ギャンブル”が実を結び先頭に立った松田次生。決勝朝のウォームアップまでは着実にステップを踏んでマシンを仕上げ、決勝序盤はチームメイトのロッテラーに先行していた中嶋一貴。スタートでジャンプアップを果たし、トップにも並びかける勢いを見せたJ.P.オリベイラ。彼ら全てに勝利の可能性はあった。しかしそれを妨げる“何か”がそれぞれの前に立ちはだかったのである。

レースウィークの水・木曜日、来年から投入されるニューマシン、ダラーラ製SF14シャシーにトヨタ、ホンダの新「NRE(Nippon Racing Engine)」をそれぞれ搭載した車両が、まさに初めての足跡をここ富士スピードウェイに記した。すなわちドライバーとチームにとってスイフト製SF13でこのコースでの戦いに臨むのは、シリーズ戦としては今回が最後、11月末にJAFグランプリ・富士スプリントカップを含め残すところわずかに2戦。別の見方をすれば、ここまで蓄積してきた全てのデータと経験を結集した、きわめて濃密な自動車競争が繰り広げられる。そう予想することはけして難しくはなかったが、現実の「濃さ」はおそるべきものへと煮詰まってゆく。

世界で最もシビアな「秒の戦い」を制する道

それが明らかに目に見える形を取って現れたのは、まずは土曜日の予選だった。

ポールポジションを獲得したデュバルのラップタイムは1分24秒708。2番手の国本雄資とのタイム差は1000分の26秒。周回平均速度はほぼ194km/hで、その速度での距離差は1.4mにすぎない。4番手の平手晃平までのタイム差にしても1000分の86秒。0.1秒もなかったのである。Q1では1位デュバルから11位武藤英紀まで、Q2は出走した10名全員が、それぞれ1秒以内にぎっしりと詰まる。こんなサーキットレースは世界にもほとんどない。今日のF1ではそれこそ見たこともないような接戦だし、コース全長は同等だが平均速は各段に高く1周のアタックタイムも40秒以下と今回の富士の半分以下のインディアナポリス500マイルの予選にしても、1位から10位までの1周最速タイムの差は0.3秒ちかくある。

この「1000分の1秒を競うアタック」において、デュバルはQ1からQ3まで全セッションで計時表示の一番上を占めて完全制圧を遂げたのだが、彼のアタック・プロシージャー(手順)は、他のドライバーのほとんどとは異なるものだった。ニュー・タイヤを履いてピットアウトし、それを暖めるのに2周を使って3周目にアタック、というのが定石なのに、デュバルはタイヤのウォームアップはアウトラップ1周のみでそのまま一気にアタック、つまり2周目にタイムを出す作戦を選択したのである。

チーム・ルマンでデュバルを担当する山田健二エンジニアによれば、すでに真夏そのものだったこの日の富士スピードウェイでは路面温度は40℃を越えようかという熱さで、気温と路面温度が低い他の時期に比べてウォームアップは各段に早い。「ウチのマシン・セッティングはタイヤが暖まりやすい、ということもあるでしょうけれど」。しかしタイヤのトレッド・コンパウンドとケース(骨格)は作動温度域にまで上がるにしても、荷重を支えるのはタイヤの中に封入された空気。つまりタイヤの接地面に作用するグリップ(摩擦力)と車体に働く慣性力がお互いに逆方向に働く中で、タイヤ全体がちょうどよくたわみつつ踏ん張るようにしているのは空気なのであって、内圧(いわゆるタイヤの空気圧)がマシン・セッティングの重要なポイントになる。少ない周回でアタックに入るとなれば、ピットから送り出す時の内圧は、3周目アタックのケースよりは少し高めにしておく。デュバルのタイヤももちろんそのセオリーどおりだが、もちろん「どのくらい」にするか、とくに走ることでタイヤ全体の温度が上がれば内圧は上昇するので、その温間時内圧を想定してのセッティングはエンジニアにとって秘中の秘、かつ時間経過とともに気温が、路面温度が変化することまで予測しつつ、ピットでタイヤを履き替える瞬間に決める、という想像力と決断力の勝負でもある。

一方、デュバル自身が解説するところでは、この2周目アタックだと「さすがに1コーナーからAコーナー(コカコーラ・コーナー)まではグリップが上がりきらない。1コーナーでは(舵を切り込む)フロントがちょっと足りない。Aコーナーでは(向きが変わってパワーオンしてゆく)リアが足りない、というバランスになる」とのこと。それもあってか、Q3のアタックラップではコカコーラ・コーナーの立ち上がりでマシン半分ほどコース外に飛び出し、そのまま踏ん張って100Rへ、という挙動になった。「ちょっと失敗したのでポールポジションは難しいかな、と思ったんだけど」。Q1でもそうだったようにここからもう1周連続アタック。しかし「2周続けるとセクター3ではリアタイヤの内圧が高くなりすぎるんだ」と語るように、セクター1〜2では前の周回よりもタイムを切り詰めたもののセクター3が伸びず、ベストタイムには届かず。内圧が上がりすぎるとケースの張りが強くなって接地面積が減少し、ケースのたわみが小さくなることも合わせて滑りやすくなる傾向が、今のレーシング・タイヤにはある。

スターティング・グリッドで目撃した「攻め」の姿勢

かくて決勝レースのスターティング・グリッドの最前列右側にはデュバルが、そして今年に入ってドライバー二人とも速さが安定してきたセルモINGING勢が続き、その間にオリベイラが割り込む、という配列になった。その後に続くのは中嶋一貴、ロッテラーのトムス勢。

スターティング・グリッドに就いた各マシンのエアロ・デバイスの設定を、外から見える範囲でチェックしたところでは、最もダウンフォースを削ったセッティングを施していた1台がロッテラー車だった。

車両前部でいえば、ノーズカバーの下、フロントウィング後縁上方に取り付けられたフラップの角度と、その後縁に追加されるいわゆる「ガーニー・フラップ」の形状、さらにノーズカバーの上面と後縁にも追加されるガーニー・フラップ類が空力セッティングのポイントなのだが、ロッテラー、中嶋ともトムス勢はフラップ後縁をそのまま延長し、上に向かう反りもない「リバース(気流をはね上げない)・ガーニー」を装着。

車両後部ではもちろんリアウィングのメインプレーン(主翼面)の後上方に連なる形で置かれているフラップの角度をどのくらい起こすか、あるいは寝かすかが最大のポイントで、さらにフラップ後縁に追加されるガーニー・フラップ類の高さと幅も微妙なセッティング要素となっている。ここでもロッテラー車はフラップの角度を調整幅の中で最も寝かせた位置からほんの少し立てた程度。ガーニー・フラップも中央半分ぐらいの小さなものだけ、というセッティングだった。中嶋車もほぼ同様だが短時間の目視では微妙なところで若干ダウンフォースを付け気味か。ロッテラー車並みにダウンフォースを削っていたのは、グリッド後方に沈んでいた武藤のマシンぐらいしかない。こちらの場合は前日の予選でトヨタ・エンジン搭載車群との間に3〜4km/hあったストレートエンドの速度差を少しでも減らす、という意図が伝わってくる「ロー・ダウンフォース」セッティングであったのだが。

いずれにしても、空力面はレス・ダウンフォースに仕立てつつ、脚を空力特性が許すかぎりの範囲で動かして、いわゆるメカニカル・グリップを引き出すセッティング。その状態でマシンを的確に操ってコーナーでもタイムを落とさない、むしろダウンフォースがもともと大幅に減る速度域になるセクター3で速く走れるドライバー。この両方に自信があるからこその決勝セットアップ、と見ることができよう。

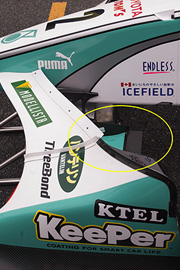

写真左:スターティング・グリッドにおけるロッテラー車のフロントまわり。黄線で囲んだ部分がメインウィングのフラップ。その後縁から黒いカーボンFRPの薄板が伸びているが、これが「リバース・ガーニー」。ダウンフォースを増すのであれば「L」字断面のガーニー・フラップを取り付ける所だ。ノーズカバー上面後縁に追加されたわずかに上に反るフィンもフロントの押さえの微妙な調整用。

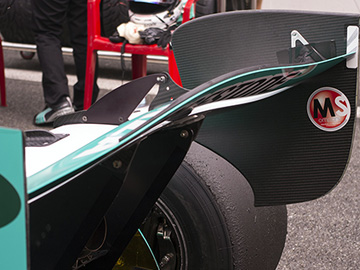

写真右:こちらはロッテラー車のリア・ウィング。向こう側(車両右側)の翼端板内面、ウィングのフラップ後縁に沿ってその取付角度を確かめるための細かな線が何本も引かれている。富士スピードウェイでの決勝セッティングは調整範囲の中で最も寝かした位置にほぼ近いことがわかる。湾曲したフラップ後縁に取り付けるガーニー・フラップも翼中央部のみ、両側で高さを減らした形状。

「前に出る」ための意志と決断の成否

5つ並んで点灯した真っ赤なスタートシグナルがブラックアウト、一斉に1コーナーへとダッシュする車群の先頭に立ったのはデュバル。すぐ背後からオリベイラが群れを割って前に出て並びかけるが、追い抜くまでには至らず。後方集団の中では小暮卓史に直前をカットインされた嵯峨宏紀がスピン、そこにリチャード・ブラッドレーが突っ込んで絡み合い、この2台が動けなくなってしまった。その排除のためにセーフティカー導入。

勝負の流れに最初の波乱が生じたのは、このセーフティカー先導の周回が続く中でだった。演者はともにインパルの2台。

まず松田が3周終了でピットに飛び込んできた。ルーティンの燃料補給とタイヤ交換をここで済ませる。予選で9位に沈んでいただけに、この選択肢を瞬時に選ぶ意味はあった。しかし残り周回は52周。ピット前に設置した給油リグからホースをつないでも、燃料タンクの「口いっぱい」までガソリンを満たすことは難しい。そうなるとここから先、1Lあたり2.4km程度の燃費で走らないとゴールまでにもう一度、ピットインが必要になってしまう。タイヤもいたわって使っていかないと厳しい。「大丈夫?」。ライバルを含め、見守る側の脳裏にはその思いが走った。

一方、オリベイラには「ピットスルー・ペナルティ」のボードが提示される。その理由は反則スタート、いわゆるフライング。レッドランプの消灯に反応してクラッチをつなぐ操作に入ったのでは、実際にクラッチプレートが当たり、滑り、駆動が伝わり、つながるまでに一瞬の時間を費やす。だから「ジャストミート!」はフライングと紙一重。蹴り出しの一瞬に賭けた反射動作が、ほんのわずか早すぎた。セーフティカーが去った直後の7周終了時にこのペナルティを消化したオリベイラだったが、当然その時点でコース上を走る中での最後尾にまで落ちる。そこからは全車中最速のラップを毎周刻んで、まさに「炎の追い上げ」を展開するのだが…。

今回のインパル勢は土曜日朝のフリー走行から前後グリップのバランスが悪く、苦しい状態から修正を重ねたという。3月のテストの時の走り、マシン・セッティングのイメージを引きずってしまうと、こういう症状にはまりやすい。あの時に比べて気温も路面温度も20℃近く高い。路面温度が上がるとタイヤはすべりやすくなる。大気密度は気温上昇とともに低下するから、マシンを包んで流れる空気によって生ずる力も減る。SF13の車体底面左右に設けられたトンネル状のディフューザーが生み出すダウンフォースは大きいが、それだけに気象条件による変動も大きく現れるし、その空気力の着力中心は後輪寄りにあるから、気温が上がって空気力全体が減れば、タイヤを路面に押し付ける力は後輪側のほうが減少幅が大きくなる。つまり中高速コーナーではリアがすべりやすい傾向になる。このあたりの「読み」、エンジニアにとっては既にあるデータの読み解きと、そこからどうセッティングを導くか。オリベイラが語った「最初はマシン・バランスが崩れていて、そこから戻してくるのに苦労した」という言葉にも、その難しさの一端が現れていたのである。

突然のバランス変化に手こずる昨年王者

セーフティカーが去ってリスタートも無難に進み、お互いの位置関係もラップタイム推移も安定してきた中で、中嶋一貴のペースが上がらない。背後に付いたチームメイトのロッテラーにコーナーで差を詰められて、いかにも苦しげに見える。オーバーテイク・システムの残り作動回数を示すロールフープのLEDライトも15周経過時点で残りひとつしか点灯していない。デュバルの切れた走りには及ばないものの、レースに向けてのセットアップは着実に進めていた、と外からは見えたのだが、じつは日曜朝のウォームアップから急にハンドリング・バランスが崩れてしまった。俗に言うアンダーステア、旋回中にフロントタイヤが生み出す内向力が足りない状態に陥っていたのである。とくにコーナリングの後半、駆動力を加えて脱出加速へ、というところでフロントが外に押し出される動きが強まるので、スピードを乗せてゆけない。しかしその原因を、スタート前までの時間でつかむことはできなかった。モータースポーツの場では時にこうした不可解な事象に直面する。それだけ、タイヤと路面の摩擦力で運動する自動車の操縦特性には、様々な要素が複雑に絡み合っているのだ。

結局、中嶋一貴は19周目に入ったストレートでオーバーテイク・システムを作動させたロッテラーにかわされ、この時点で3位に。そこからも後方から迫るドライバーたちに抵抗しようにも思うに任せず、我慢のレースを強いられることになる。

一方、10周以上にわたってチームメイトの後方に押さえ込まれる形になったロッテラーにとっては、前をゆくデュバルとの差が8秒弱まで開いてしまった。2位に上がってから毎周回0.3秒ほど速いペースに上げたが、追いつくのには単純計算で20周以上が必要だ。前戦オートポリスと同様、この二人のマッチレースの様相を呈するのか。その直接対決は終盤になるのか。これがレースもそろそろ半分を消化しようという段階で見え始めていたシナリオだったのだが…

上手の手から…

55周のレースをいわゆる「均等割り」にするピット戦略に即して27周目あたりから、ルーティン・ストップに入るマシンが現れ始めた。じつは均等割りよりも少し早いタイミングでピットを訪れ、4輪のタイヤ交換とそれに要する時間(約14秒)の中で補給できる燃料量にスタート時の燃料搭載量を合わせて走り切る、という戦略が、机上計算では最速の可能性があったと指摘するエンジニアもいる。しかし先頭争いをしている者においてその選択肢はギャンブル、とならざるを得ない。

追ってくるロッテラーとの間にまだ5秒の空間を残して、デュバルがピットに飛び込んできたのは32周完了のタイミング。そのピット作業に費やした静止時間は少し長く17秒。その瞬間、ロッテラー担当の東條力エンジニアは「デュバルは軽かったんだ」と思ったという。つまり完走に必要なおよそ120L強の燃料に対して、タイヤ交換(4輪)に要する時間で補給できる量は約40L。つまりほぼ100Lの満タン状態よりも少し少なめの燃料搭載量でスタートしても1ストップで走りきれる計算になるが、デュバルはそれよりもさらに10L弱、約7kg軽い状態でスタートして、そのわずかな軽さのアドバンテージを活かして序盤のペースを上げた、と見たわけだ。

しかしチーム・ルマンのピットで実際に起こったことは、その推測とは異なるものだった。まず右フロントタイヤの交換がもたついた。同時にTV中継での映像でもとらえられたように、左フロントタイヤ担当のメカニックがインパクトレンチでセンターロックのホイールナットを弛め、外そうとしたところでナットがレンチ先端のクリップから抜け落ちた。反射的にそれを受け止めるために右手を出しつつ、タイヤを左手一本で外して脇に持ってゆく。ここで競技規則は「タイヤを作業エリアの路面に“平置き”」、つまり転がらないように円盤面を付けて置くことを求めている。しかし片手だけの作業になったためにタイヤを寝かす動きが不十分で、タイヤはピットレーンに立ったまま弾んでしまったのである。「あの二つの作業の失敗で2秒かそれ以上を失いました」と、山田エンジニアも認める。「ロイックのインラップも1秒遅かった。合計3秒のロス」。

東條エンジニアの方は、デュバルがピットストップにその時間を費やしたことを見た直後、ロッテラーをピットに呼び込む。「ピットアウト後のデュバルのペースがどうなるか分からなかったから、とにかく『合わせ込む』ことにしました」。つまり、ピットイン前まではロッテラーのペースが若干上回っていて、そこにデュバルの静止時間が伸びたことを加えると彼我の差は2秒程度に縮まったはず。その瞬間に入れば、デュバルが新しいタイヤを得てペースを上げたとしても、差が最小になったところから追ってゆける、という判断である。ロッテラーのピット静止時間は約12秒。こちらはきわめて迅速な作業で再びコースへと送り出した。それでもデュバルに先行されたが…。

「追いつけば、そう簡単には抜けないにしても、何回かトライすれば前に出られると思っていました」と東條エンジニア。もちろん、前述のレス・ダウンフォース指向の空力セッティングゆえ、一般的な「富士仕様」のデュバル車に比べれば、空気抵抗は少なく、すなわち直線でスリップストリームに入ったところでオーバーテイク・システムを作動させれば、スピードが乗ってゆく。「ギアも、ウチのほうがロングなのが分かっていましたし」。つまり最高速域までをカバーする6速が、同じエンジン回転数でも車速が伸びる(低い回転からの駆動力は減るが)“高い”変速比だったということ。直線の同じ場所でエンジン音を聞けば回転数の違いがわかり、同じマシンを使う者同士、変速比もわかるのである。

しかし、その予想が現実になることはなかった。タイヤ交換時の「作業規則違反」によって、デュバルにピットスルー・ペナルティが課せられたからだ。44周完了時にこのペナルティを消化したデュバルは一旦7位まで落ちてしまう。

「賭け」で得たアドバンテージが消えてゆく

これでロッテラー独走、かと思いきや、その前を走るマシンがあった。松田だ。もちろんピットストップを最序盤のセーフティカーランの中で済ませていたのだから、「アンダー・グリーン」でピットストップした他者に対する時間的アドバンテージが生まれていた。ロッテラーの次の周に平手が入って戦いを続ける全車のピットストップが終わったところで、リーダーボードの最上位に20の車番が上がってきたのだった。

しかし、言うまでもなく、松田がここで戦わなければならない相手はロッテラーだけではない。燃料残量との勝負のほうがむしろ厳しいのではないか。レースを「読む」側は誰しもそこに思い至っていた。34周目で松田とロッテラーの間隔は約17秒。しかし松田のラップタイムは1分28秒台でロッテラーよりも毎周回1秒以上遅い。それも仕方ないはずで、どこまで粘れるか。ピットストップを済ませてロッテラーの後方に戻った平手との差ならば35周目で30秒以上あって、残りは20周。

デュバルからロッテラーに変わる追撃者から逃げようとするかのように、残り15周というところで松田がペースアップ。40周目に自らのレース中ベストタイムである1分27秒7をマークした。果たしてこのペースで燃料は足りるのか? それでも毎周1秒前後ずつ「貯金」は削られてゆく。息詰まるような周回が続いてついに51周目、背後に迫ったロッテラーから逃げるべく松田はオーバーテイク・システムを作動させるもロッテラーの直線の伸びは良い。1コーナーのブレーキを奥まで攻めてノーズを前に出した、が、減速しきれずオーバーシュート。しかしコースいっぱいで踏み止まって大外のラインで回り込み並走、コカコーラ・コーナーでインを取ってついにトップが入れ替わった。

このドラマの終幕は、チェッカードフラッグまで残すところ2周と少し、という53周目のセクター3、第13コーナー。松田が坂道を押し上げる力を失ったマシンを、コース脇のグリーンに持ち出して、止まった。この映像が場内の大型ビジョンに映し出されると、それまで息を詰めて見守っていた観客の全てが溜めていた思いを吐き出したかのように、静かなどよめきが富士スピードウェイを覆い、そしてロッテラーは勝利へのラストラップへと入っていったのだった。

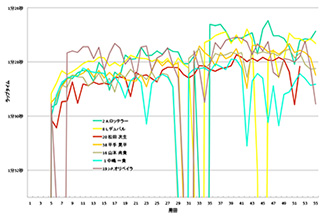

■上位6名のラップタイム推移

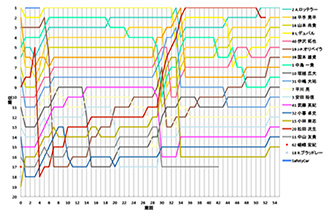

■ラップチャート

それぞれに速さと執念を見せたドライバーたちのラップタイム推移。スタートから5周目までの数値が表示設定外になっているのはもちろんセーフティカーランのため。デュバルが序盤から確実なペースで先行したこと、その背後でロッテラーが中嶋を抜いたところからペースをパッと上げて追っていること、ピットスルー・ペナルティ消化後のオリベイラの速さなどが見えてくる。中後半のペースはロッテラーのほうがデュバルより少し速く、デュバルのペナルティがなければ厳しい戦いになっていたこと、トップに立ってから松田が使い込んだタイヤで可能なかぎりペースアップしていることもわかる。

55周の順位推移。前半で上位を占めたメンバーからロッテラー以外が脱落、平手、山本が着実に走って表彰台圏内に上がってきた状況が浮かび上がる。

中嶋一貴が思うに任せぬマシンで後方からの攻撃に耐えるのが難しかったこと、序盤セーフティカーラン中のピットストップを敢行した松田が、全車ピットストップの間を縫ってトップに上がる流れなども現れている。

*画像クリックでPDFが開きます。