Special Issue

モータースポーツにおける「最小得点差の緊迫した戦い」

モータースポーツにおける「最小得点差の緊迫した戦い」

2013 Round4 TWIN RING MOTEGI

両角岳彦

「1周だけの単走アタック」に向けて

「真夏のもてぎ」である。暑いのは当然。それに耐えうるマシンをいかに準備し、レースプランをどう組み立てるか。ドライバーはもちろんチームスタッフも、身体以上に脳がオーバーヒートするような状況の中、レースウィークが動き始めた。

土曜日、もてぎの空には雲があって直接照りつける陽差しが少し弱められたとはいえ、気温は30℃を越え、路面温度も午後の予選に向けて40℃を越えようとしていた。

今回の予選は「スペシャルステージ」方式。これがまたレースプランの「変数」として加わる。そのフォーマットはまずQ1が30分、そこから上位8台が1台ずつコースを占有して走るスペシャルステージに進出するのだが、ここでの計時はピットアウトした次の周回のタイムで順位を決めるというもの。つまりピットから“出撃”したらそのアウトラップ1周でタイヤを暖めるだけで、次の周回がアタックラップとなる。どこまでタイヤに「熱が入る」のか。もてぎ特有の、フルブレーキングから深く回り込む比較的速度の低いコーナーが連続する前半区間で、タイヤがしっかりグリップする状態にもっていけるかどうかが、スターティンググリッドの前方4列の中のどこに位置するかを大きく左右することになる。例によって「1秒の中に10台かそれ以上がひしめく」予選になるのは目に見えているのだから。

レースプランの選択肢は、走り始めとなる土曜日午前のフリー走行から具体的に現れてくる。まずはこの時間帯に使用が許されている前戦からの「持ち越し」タイヤを履いて走り始め、終盤に入って新品タイヤを投入。ここで予選のタイムアタックを想定したマシン・バランスの確認を進めるのが定石だが、それ以外にごく短い周回だけでピットに戻るマシンが何台かあった。俗に言う「スクラブ(表面を削る)」「皮むき」を行ったタイヤをスペシャルステージ向けに用意しようというのである。

タイヤの使用制限はいつものイベントと変わらない。「車両1台あたりに使用できるドライタイヤは最大4セット」。ノックアウト方式の予選だと3回のセッションにそれぞれ新品タイヤを投入するから、Q3まで進出したマシンとドライバーにとって残り1セットとなる新品タイヤは、決勝レースのスタートで装着するのが一応のセオリーである。それと比較すると今回のスペシャルステージ方式では、最後の8台アタックに進出したらそこに新品を投入するとして、残りは3セット。それをQ1と決勝レースにどう振り分けるか。ここもチームとドライバーにとって思案のしどころとなる。現実にはQ1でなかなかタイムが上がらず、このセッションだけで新品を3セット投入したマシンも出てきたのだが。

そうした思いが交錯しつつ始まった予選、まずは最初の30分。時間的には3回のアタックが可能だが、ロイック・デュバルは一度コースに出て有効な計時ラップを刻んだ後は最後の6分間まで待機に入った。そして新品タイヤを装着して“出撃”。前戦の富士では他のマシン+ドライバーがアウトラップを含めて2周、タイヤを暖めてからアタックというパターンを採ったのに対して、一人だけアウトラップの次の周回にアタック、ベストラップを刻んだデュバルだったが、ここもてぎではアウトラップの後もう1周、ペースを上げた走りを続け、3周目にフルアタック敢行。長いダウンヒルストレートを主にしたセクター3以外の3つのセクターで全体ベストタイムを記録し、ラップ全体では1分32秒700という2013年仕様タイヤならではのレコードタイム。2番手に入ったジョアオ・パオロ・デ・オリベイラに0.439秒という、今のスーパーフォーミュラでは“大差”を付けた。デ・オリベイラと3番手の中嶋一貴の差はわずかに0.038秒、2番手から14番手の安田までが1.004秒の中にひしめく、いかにも今のスーパーフォーミュラらしい激戦の中で、デュバルの「一発の速さ」は頭ひとつ抜けている。そういう状況がこの2戦にわたって現れている。

他にこの30分間に新品タイヤを投入してのアタックは2回だけ、という戦略を採ったのは、デュバルと同じチーム・ルマンの平川亮、そしてチーム無限の2台のみ。その中では山本尚貴だけがスペシャルステージに進出した。時間をフルに使って3回のランを行った中で、アンドレ・ロッテラーは最後のアタックに失敗(「トラフィックが多かった」とのこと)。2度目のアタックのタイムで5番手に入っている。またデュバル以外のトップランカーのタイム推移を見てもアウトラップの次の周回でまず速いタイムを刻むという、スペシャルステージを想定したアタックを行っていたこと、そのまま続けて走ったアタック2周目もタイムが出ていることが、今回のQ1の傾向として現れている。

「スクラブ」というマジック

Q1の終了を告げるチェッカードフラッグが振られてから15分後、スペシャルステージに向けてまずはQ1で8番手の伊沢拓也がピットを後にする。路面温度はまだ40℃を越えているのだが、さすがにピットアウト後1周だけではタイヤの暖まりが不足しているのだろうなと思わせる挙動が、1〜2コーナーから現れていてS字ではテールが流れ、姿勢を乱してしまう。しかしダウンヒルストレート終わり近くの速度計測点では274.1km/hを記録。Q1では270km/hが精一杯だったのであって、ドラッグ低減策を何か施してきたことがうかがえた。実際にはタイヤの内圧を若干高めて、それで高速走行時の地上高がほんの何mmか上がるようにしたようだ。それほど微妙な「セッティング」が何ミリ秒かを稼ぐか、失うかに現れるのが、今のスーパーフォーミュラなのである。毎回語っていることではあるけれど。

続いて出て行った小暮卓史も、映像で見ていても伝わってくるほど、マシンの挙動がピタリと決まらない。国本雄資は丁寧な走りで経験豊富なここまでの二人を上回るタイムを刻んだ。ロッテラーも山本も、もうひとつ切れ味が見られない走りでタイムは伸びない。やはり2周目でのアタックはタイヤのパフォーマンスが引き出しきれないのか。そういう思いが見守る人々の多くの脳裏を駆けめぐる中で、中嶋一貴がようやくQ1のデュバルのタイムに接近する1分32秒839、これもレコードタイムというラップを走ってみせた。続くデ・オリベイラはアタックラップに突入した1〜2コーナーでリアがズルッと滑るなど、ややマシンの挙動が大きく1分33秒台を切れない。

刻々の推移をふつうにまとめれば、こんな状況だったのだが…。その裏側ではもうひとつ、タイヤに関わる戦略が蠢いていた。いや、エンジニアとドライバーの迷いを増やしていた、と見るべきなのかもしれない。

その要素は「スクラブ」。実戦を前に各チームのトラック・エンジニアたちに本音を記してもらった「エンジニアたちの作戦計画」の中でも、スーパーラップに向けたスクラブの可能性に言及した回答が複数あったことからもうかがえるように、ピットから出ていった次の周回でタイムアタックを行う、という条件付けにおいて、タイヤは暖まるのか、それが難しいのであれば少しでも早く「粘着状態」に持ってゆくにはどうしたらいいか、という思いが彼らの脳の中を駆け巡っていたのである。

事後取材によれば、スーパーラップを走った8台の選択は以下のとおり。伊沢「前輪スクラブ/後輪新品」(前輪のほうが暖まりが悪いことを考えた選択)。小暮も同じく「前輪スクラブ/後輪新品」。国本「4輪とも新品」。ロッテラー「4輪ともスクラブ」。山本「4輪ともスクラブ」。中嶋一貴「4輪とも新品」。デ・オリベイラ「4輪ともスクラブ」。

そして、最終アタッカーとなるデュバルは…。山田健二エンジニアの判断は「4輪ともスクラブ」であり、その状態で待機、デ・オリベイラのアタック終了を待ってマシンをピットロードへと乗り出した。しかしその瞬間、直前のアタックでそこまでのベストタイムを刻んだ中嶋一貴が新品タイヤを履いていたことが迷いを生んだ。もちろんチーム・ルマンも、そして他のチームも、ピットを後にする各車が履いているタイヤの状況は刻々と確認している。デュバル自身は新品のほうがいいのでは…という思いを抱いて待機していた。スーパーラップのシングルカー・アタックの実施規定ではピットロードでのタイヤ交換作業は可能。ピットロード・エンドの信号がグリーンになってから2分以内にコースインすればよい。チーム・ルマンのメカニックたちは新品タイヤ4本をそれぞれに抱え、ジャッキもホイールガンも用意してマシンとともにピットロードに出た。しかしそこで、チームスタッフの間の無線交信の中でコミュニケーション・ミスがあったのだという。デュバルのマシンはいったんピットロードで止まりはしたが、新品タイヤに履き替えることなくコースに走り出していった。

この一瞬の逡巡によってデュバルの心に「揺らぎ」を生じたであろうことは想像に難くない。それがコーナリング・プロセスを組み立てる肉体のリズムのどこかに微妙な影響をもたらすだけで、100分の1秒、あるいは1000分の1秒単位のロスが生まれ、その積み重ねがラップタイムに現れる。この精度を競うのがクォリファイ・アタックなのであり、しかも今のスーパーフォーミュラはその競い合いのレベルがきわめて高い。S字コーナーのアプローチでわずかにオーバースピードだったことはデュバル自身も後で口にしていたが、他にもいくつかの微細な乱れが映像でも見受けられた。その結果は、彼自身のQ1のタイムからも0.283秒遅れた周回となり、それでも中嶋一貴に続く2番手グリッドを確保したのであった。

結果的に、今回のスーパーラップで速いラップを決めたのは4輪に新品タイヤを装着した車両だったわけだが。これもあくまで結果論。

何周か短い距離を走ったタイヤ(左)と新品タイヤ(右)。新品タイヤのトレッド表面には油脂分が浮き上がっているが、これは金型から取り出しやすくするための離型剤が残っているものと見受けられる。車両に装着して走り、路面と軽く擦れ合わせるだけでこれらを含めてトレッド表層はひと皮剝けた状態になる。本格的に「熱を入れ」、表面が溶けたようになって路面に粘着した後は、左側のタイヤ表面のようになる。しかしこれもごく短い距離を走っただけでまだ「減って」はいないことが目視でわかる。

タイヤ製造の最終工程である「加硫・成形」において、柔らかくベタついているゴム素材と糸やワイアを重ねて張り合わせ、まだ筒状の生タイヤを、内側から膨らませて金型に押しつけて加熱、ゴム層を一体化してタイヤをあるべき形状に固める。その金型から取り出しやすくするための離型剤やゴムを練るために混入される油脂類が、新品タイヤの表面に残ることがある。それも含めてごく表層のゴムをサッと削ったところからタイヤ本来のゴム質が現れて路面と接するようになる。このプロセスをあらかじめ済ませておこうというのが「スクラブ」である。

しかし路面温度が40℃を越えていた今回のもてぎで、ピットから出てまず表層の皮むきを進め、同時に路面と接するトレッド面のゴムからタイヤ骨格全体に「熱を入れる」プロセスが1周では足りないのかどうか。ブリヂストンの技術者にも確かめてみたのだが、やはり「この条件なら十分に暖まるんじゃないかと思いますが…」とのこと。むしろアウトラップの1周でいかにタイヤのトレッド面を路面に押しつけ、ケース(タイヤ骨格)全体を変形させて、全体を発熱させるかを考えた時、もっとアグレッシブに舵を動かし、マシンを揺らすように走ってウォームアップする方法もあったのではないか。ただ「去年までのタイヤはそれが効いたのですが、今年のタイヤはあまりアグレッシブに動かすとあるところから急にグリップが落ちる、という話もあって…」という話が聞こえてきたりもする。ことほどさように、「タイヤは、黒くて、丸くて、よく分からないもの」であり続けているのだ。だからモータースポーツは、そしてクルマはおもしろい。

「重箱の隅を突つくような」セットアップを目の当たりに

一夜明けて、決勝レースが戦われる日がやってきた。そこで演じられたスポーツの濃密さを伝えるためには何からどう語ればいいのか。我々、取材し伝達する者としても、悩ましさがつのる。戦いの内実は、スーパーフォーミュラとしても格別の「濃い」レースだった。しかし見た目には、最初の1〜2周に動きがあり、そこからは順位が変わらないままずっと続いた淡白な展開だと映る。そのギャップを埋めるのは「情報」のはずだ。だからここではいつものように、レースの中で起こったことを少し深く語ってゆくことにしよう。

スターティンググリッドについたマシン群の中を歩く。これも「戦いを読み解く」ための最初の情報収集だ。全てのマシンを俯瞰できるわけではないから、断片的な情報になりがちなのはしかたないのだが。今回のもてぎで確認できたのは、もちろん全車がダウンフォース最大となる空力セッティング、つまり前後の翼面をいっぱいまで立て、その後縁部に追加するL字断面の付加パーツ、いわゆる「ガーニー・フラップ」もほぼフル装備。もちろんブレーキに厳しいツインリンクもてぎとあって、前後輪の内側に組み付けるブレーキ冷却気導入ダクトも寸法規定いっぱいの最大断面を持つもの(コンストラクター供給のオプションパーツ)が装着されている。

細かく見てゆくと、ガーニー・フラップの高さなどに細かな差異はあって、これに車高の設定、車両姿勢(前下がりにするほどダウンフォースは増えるが、空気抵抗も増える)など、一見しただけでは読み取れない要素も加えて、空力で車体をどのくらい下向きに押しつけ、逆に最高速をどのあたりに設定するかが決まってくる。もてぎでもダウンヒルストレートをはじめとして車速の伸びが追い越しの可能性を左右するポイントはいくつかある。幸いにしてチームやメディアが見守るタイミング・モニターにはダウンヒルストレート終端近くの速度計測値が毎周表示されるから、エンジン出力の差とともに各車のセッティングの方向性を推測するのも「読み解き」の妙のひとつとなる。

スターティンググリッドについた中嶋一貴車のフロントまわり。アッパーウィング上面も後縁だけでなく前後方向にも気流制御を狙った付加物が貼られているが、これでも少ないほう。その直後、フロントタイヤ内側に組み付けられたブレーキ冷却ダクトの大きさにも注目。もてぎでの必須アイテムである。トムスの2台はトヨタ・エンジン搭載車の中で唯一、サイドポンツーン側面上部に熱気抜き用のルーバーを装着していた。(写真右/ロッテラー車)

ちなみに1、2位を競ったトムスの2台の最高速は中嶋一貴が268〜270km/h、ロッテラーが270〜273km/h。ほとんど単走だった中嶋に対して後方につけたロッテラーは車間距離にもよるけれどスリップストリーム効果が多少はあった(本格的に効くと7〜8km/hも速くなる)という面もありそうだが、この2〜3km/hが両者の空力セッティングの微妙な違い、という見方もできそうだ。昨年の同じもてぎの計測点でおしなべて3〜4km/hはあったトヨタとホンダのエンジンによる速度差(トヨタが優位)は、今年はほぼなくなっていたから、両者の最高出力はいまやほぼ同じレベルに到達したと推測することもできる。

スターティンググリッド上で目撃したこととして、塚越広大のマシンはリアウィング後縁に両面テープで貼り付けているガーニー・フラップを張り替えた。この翼面に追加して気流をはね上げたり、流れを整えたりするのに使う板状の部材は「折り目から15mm」の高さまでが認められているが、そのぎりぎりの高さを持つものに交換したように見受けられた。さらに伊沢のマシンはリア・サスペンションの主バネ(コイル・スプリング)を交換する、というグリッド上で普通はあまり見られない大きなセッティング変更を敢行した。あくまで推測だが、「もっとトラクションが欲しい」というドライバーのリクエストに対して、スプリングを柔らかめにした(旋回の中から駆動力をかけてゆく時にリアの粘りが出る方向)のではないかと思われる。こうした最後の最後のセッティング変更を目撃した時、「ギャンブラーだねぇ」と思うのではあるのだが。そこに賭けるだけの何かを探し求め続けるのが、モータースポーツの競技者心理なのである。

写真左:スターティンググリッド上でリアウィングのフラップ後縁のガーニー・フラップを交換する塚越広大車。写真左側・車両後方に立つメカニックの手元を確認されたい。折れ目から下の面を両面テープで翼面に貼り付けているので、交換そのものは剥ぎ取り、貼り直す作業である。メインプレーン(主たる翼)とフラップ(後方付加翼)に縦方向のスプリッターが4枚追加され、その後縁部がガーニー・フラップの分だけ切り欠いてある細工もこの写真からわかる。

写真右:スターティンググリッド上でリア・サスペンションの主スプリング交換を敢行する伊沢拓也車。左側のメカニックの手元に左輪用クッション・ユニットのスプリングとねじで位置を変えられるスプリングシート(座金)が見えている。後方を持ち上げているので、車輪側から伸びるプッシュロッド〜ロッカーアームから切り離した状態で作業中なのがわかる。

スターティンググリッドに降り注ぐ一瞬の驟雨

そのまま緊張感が、そして心拍数が一気に高まってスタート、とはいかなかった。空もようのいたずらがまさにスタート5分前、メカニックを除いてグリッドから退去、グリッド上での作業はこれ以降禁止、というタイミングでツインリンクもてぎを包んだのである。大粒の雨が落ちてきた。熱せられたアスファルト路面に落ちた水滴はどんどん蒸発してゆくのだが、それが間に合わなくなるところまでみるみる雨量が増えて、各車がフォーメーションラップに動き出す頃にはコース全域にわたって路面が濡れてゆく。冷えたスリックタイヤのまま濡れた路面で最初の勝負、というドライバーにとってはきわめてリスキーな、しかし腕の見せ所ともいえるシチュエーションが出来した。

19台のマシンがグリッドに戻ってきて静止。そしてスタートシグナルの赤灯が消える。「蹴り出し」が良かったのは3列目外側のロッテラー。直前のデ・オリベイラ、その内側の国本の加速が鈍かったのを1コーナーまでにかわし、続く3〜4コーナーでは2番手をゆくデュバルの内側にマシンをねじこむ。4コーナー立ち上がりでデュバルは「ぼくのスペースが無くなった」とコース外側のグリーンにはみ出してしまう。これでロッテラーが2番手に。そしてデ・オリベイラもいったんデュバルを抜くが、ダンプ(ちょい濡れ)路面でのマシンの感触が良かったというデュバルが抜き返して、中嶋一貴、ロッテラー、デュバルというトップグループが形成された。

一方、リア・サスペンションの仕様変更に賭けてスタートしていった伊沢は、ダウンヒルストレートで山本尚貴と並走に持ち込み、山本が90度コーナーでオーバーシュート(行き過ぎ)気味になったインを突いて前に出かかる。しかし続くビクトリーコーナーの入口で山本の右フロントが伊沢の左リアと接触、伊沢はスピンしてここでレースを諦めることになる。濡れた路面を冷えたスリックタイヤで走るがゆえの、微細な動きのコントロールの難しさが垣間見えたつばぜり合いではあった。

「エンジニアたちの作戦計画」にトムスの東條エンジニアが「スタートから3周で結果がわかってしまうかもしれません」と記しているが、1周目が終わり各車が次々にスタート/フィニッシュ・ラインを通過した段階の順位が、とくに上位では大きく変動することなく、その先もレースが進んでゆく。その意味では「変化の少ないレース」になった。雨も、スタートの瞬間に悪戯しただけで降るのを止め、路面はみるみる乾いてゆく。こうなると「もてぎは抜けないコース」。これはドライバーもエンジニアも口にする言葉だ。いや「スーパーフォーミュラのように、外寸が大きく、強い空力ダウンフォースを利用して速さを得ている競技車両では」と条件をつけるべきだろう。前走車の後方に生まれる大きな渦(乱流)の中に入ると自車の周囲の空気流が安定しなくなることでダウンフォースが減り、タイヤを路面に押し付ける荷重が減ることで摩擦力、いわゆるグリップが減り、ブレーキングが甘く、かつその減速の中で車両の姿勢が乱れやすくなる。コーナーへのアプローチから旋回運動を組み立ててゆくゾーンで並びかけることができるコースレイアウトであれば、それでも追い抜きはできるのだが、もてぎのロードコースは直線の終端にきつく回り込むコーナー、というパターンが続くので、ブレーキングで一気に速度を落としたところでタイトに旋回するしかない。ブレーキングで並びかけてもその先に現れるコーナーに曲がり込めないのでは、勝負を賭けるわけにはいかないのである。

ピットストップで均衡を破れるか

しかしこの日のもてぎでは、「追い抜き」や、あるいは恣意的なものを含めた順位変動がない中で、むしろ緊迫感にあふれるレースが展開されてゆく。

とくにトップ3、中嶋一貴、ロッテラー、デュバルは、お互いのパフォーマンスが均衡した状態で路面の良化に応じて速いラップタイムを刻んでゆく。5周目にロッテラーがその時点のベストラップを出せば、8周目から12周目までは中嶋が最速かそれに近いタイムで応酬する。1周目で少し遅れたデ・オリベイラも13周目あたりからは前3者に劣らないタイムで追うが、一度開いた差はなかなか詰まらない。

こうなってくると次のポイントはピットストップだ。ツインリンクもてぎは低速からの全開加速を繰り返すレイアウトなので燃料消費も多めになる。250kmのレースを走りきるのに(スターティンググリッドに付いてフォーメーションラップを走り、ゴール後の1周までを含めて)必要な燃料総量は128リットルほどと予測された。スタート前にピットで給油口ぎりぎりまで満たして103リットルほど。残り25リットルかもう少しをレース中にどこかでピットに戻って補給しなければならない。燃料補給リグを“つないで”いる時間は約10〜12秒。抜き差しの時間を加えて14〜15秒。ちょうどタイヤ4輪交換をメカニック3名がローテーションする動きでこなせる時間と一致する。そうなると、満タンでスタートして早めに燃料補給を行い、最後までもつ周回は11周あたり。逆に燃料タンクがほぼ空になったところで25〜30リットルを注ぎ足してフィニッシュできる周回は40周あたり。この間が「ピットウィンドウ」ということになる。

ここでツインリンクもてぎはピットロードが短く、ピットイン〜アウトのロスタイムは17〜18秒と短い。逆にいえば、早めにピットインして新しいタイヤを装着、前後に車両がいない、いわゆる「空間がある」ところに戻ってタイヤがグリップするのを活かしてタイムを切り詰め、「アンダーカット」する作戦も効果が現れにくい。だからこそ、ピットストップのタイミングの見きわめと、ピット作業は失敗が許されない。

こうした単純計算の予測どおり、まず中嶋大祐が15周目にピットイン。ここから早めのルーティンストップに戻ってきたマシンは、後方集団に多い。もう少し速いペースで走れそうなのに前方のマシンに引っかかっている場合は、状況打破を期待してピットに飛び込み、新しいタイヤに履き替える。一方、リードしている状況にあればピットストップのタイミングはタイヤ性能が落ちてこないかぎりは「引っ張る」。これもセオリーといえ、しかしセオリーを破ってこそ可能性が拓ける場合もある。

ドライバーもメカニックもミスはできない

接近戦を続けていた上位陣の中からピットに飛び込んできたのは、まずロッテラーだった。34周完了のタイミング。給油リグの挿入に一瞬手間取った感はあったものの静止時間15.6秒は「可もなく不可もなし」。しかしこの間に中嶋一貴はペースを上げてセクター2とセクター4をここまでの全体ベストタイムで駆ける。もちろん後に待っている自身のピットストップに向けて少しでも差を開いておくためだ。

次の周、35周完了でデュバルが戻ってくる。前戦はここでレースを失ったわけだが、その悪夢をチーム全体が振り払い、15.1秒の静止時間で送り出す。

続く36周目ににいよいよ中嶋一貴ピットイン。ライバルたちがタイヤを履き替えて、さすがにもう新品は残していないにしても、そのグリップをフルに使ったのは予選の1周だけというタイヤであれば、暖まれば何周かはグリップが高く、速いタイムを刻める。だから間髪を入れず自らもタイヤを履き替える。これもセオリー。しかし右フロントタイヤのホイールナットが固着して緩まない。ヒヤリとする一瞬。中嶋自身もレース後に「あの瞬間から2、3秒は右フロント(タイヤ)を見つめてしまった」と苦笑していた。しかし2発目のホイールガンのインパクトでナットは回り、ことなきを得た。静止時間15.8秒。

トムスの東條エンジニアは「あそこ(ピット作業)はリスクを負ってまで切り詰めるところではない。余裕を持って時間を設定してあります。多少の問題が発生してもちゃんと燃料補給の時間内でタイヤ交換も終わったでしょ」と笑う。しかしピットストップの時間を切り詰めるために燃料補給量を必要ぎりぎりのところまで削り、ピットアウトしてライバルの前に出る、といった作戦の妙は、東條エンジニア自身が様々な戦いの中で演じてきたことではあるのだが。

かくして上位陣の「綱が張りつめた」かのような位置関係は変わらず、戦いは最後の局面に入ってゆく。その後方では、38周目にピットインした国本がコースに戻ったところへ1周前にピットストップしていた小暮が接近。タイヤが暖まっていることを活かして3コーナーでアウトからかぶせて回り込み、抜き去るという、まさにアンダーカットを演じてみせた。これで小暮が5位に上がる。さらに平川も4コーナー先からオーバーテイク・システムを作動させて国本を追うが、こちらは並びかけようとはしたが抜くまでには至らず、国本6位、平川7位。

自らと、マシンのパフォーマンスを最大限に引き出し続けて

ここからはコース上の、すなわちドライバー同士の勝負。しかも観戦する側が息を詰めて見守るような状況が展開してゆく。

燃料搭載量が軽くなったところに状態の良いタイヤを履いて、上位陣のペースはぐっと上がった。とくにロッテラーが速い。39周目から42周目にかけて、周回ごとに0.3〜0.5秒、中嶋一貴との差を削ってゆく。ピットストップ前は5秒前後あった間隔が2.7秒まで詰まる。単純計算では残り数周はテール・ツー・ノーズの戦いか、と思わせたが、43周目から中嶋がロッテラーと同等、あるいはより速いペースで差を維持する走りに切り換えてみせた。担当の小枝エンジニアにレース後確認したところでは、チーム側からペースアップを指示したわけでなく、ピットサインで後方(ロッテラー)との差を示しているのに反応して、中嶋自身がペースをじわりと上げたのだという。つまりドライバー自身がレースの流れを読み、自らの集中力を一段と高めて、今できる最善の走りを体現したのである。

残り5周。その中嶋、ロッテラー、そしてデュバル、デ・オリベイラ、小暮と、皆が拮抗した最速タイムのペースで周回を続ける。ラップタイムの推移を見れば、燃料が減ってマシンが軽くなったことによるペースアップ、いわゆる「フューエル・エフェクト」が明確に現れている。交換から10周あまりのタイヤはグリップ低下、いわゆる「デグラデーション」の気配も見せていない。結局、このレースのベストラップは48周目、ロッテラーが記録した1分35秒500となる。最後までロッテラーは、そしてデュバルも、中嶋追撃の手を弛めなかった。

これだけ緊迫感に満ちて、しかもそれが1時間半にわたって持続する“競争”は、観戦者にとっても見終わった時の充足感が高い。静かな昂奮が身体と脳を満たしてくれる。他のスポーツでいえば、例えば野球の「投手戦」。初回の立ち上がりでピッチャーのコントロールが少し甘いところを突いてヒット1本、送りバントと犠牲フライで取った1点だけがスコアボードに刻まれ、そこからは互いに「0」が並んでゆく。打たせて捕るパターンで息詰まるようなやりとりが続く。今回のツインリンクもてぎで中嶋一貴とロッテラー、デュバルらが演じて見せたゲームは、観る側のテンションの高まりも含めて、そんな試合に例えることができるのではないか。実力が均衡したチーム同士による最小得点差の試合こそ、野球の醍醐味のひとつ。それに比して投手の質が低く、ホームランが乱れ飛ぶ試合は派手ではあるけれど「雑な試合」であり、「通」なればこそその粗さを疎んじることもあるはずだ。サーキットレースにおける「追い越し」は、ドライバーの技量とマシンの性能が拮抗していれば、コース・レイアウトがおおらかなものであっても、そう簡単に演じられるものではないという意味で、ホームランに例えてよいのではないかと思う。

「抜けないコース」での戦いは、予選からの「布石」も重要であり、そこにまず勝負の綾が生まれ、そして淡々と進んでいるかのように見える中に、最小得点差の投手戦と同じ緊迫感があふれている。今さらながらその実感を噛みしめさせてくれた、ドライバーたちに、そしてチームに感謝、という2日間であった。

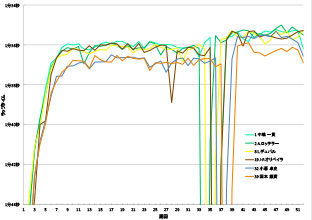

■上位6名のラップタイム推移

最終順位上位6名のスタートからフィニッシュまでのラップタイム推移。いつものように上に行くほどタイムが速くなる形で表現してある。上位4車のラップタイムが均衡していることと、とくにピットストップ/タイヤ交換後にペースが右肩上がりで速くなってゆくことがはっきりわかる。中嶋は後方に付いているロッテラーのタイムが上がり、お互いの間隔が縮まるとペースを上げて差を維持する、という走りの組み立てを見せた。デ・オリベイラは28周目のミスが痛いが、それも順位の変動にはつながっていない。小暮はタイヤ交換直後から前の4車と同等までペースを上げ、国本を逆転するのに成功した。マシンが軽い状態のバランスは良かった、ということになる。

最終順位上位6名のスタートからフィニッシュまでのラップタイム推移。いつものように上に行くほどタイムが速くなる形で表現してある。上位4車のラップタイムが均衡していることと、とくにピットストップ/タイヤ交換後にペースが右肩上がりで速くなってゆくことがはっきりわかる。中嶋は後方に付いているロッテラーのタイムが上がり、お互いの間隔が縮まるとペースを上げて差を維持する、という走りの組み立てを見せた。デ・オリベイラは28周目のミスが痛いが、それも順位の変動にはつながっていない。小暮はタイヤ交換直後から前の4車と同等までペースを上げ、国本を逆転するのに成功した。マシンが軽い状態のバランスは良かった、ということになる。

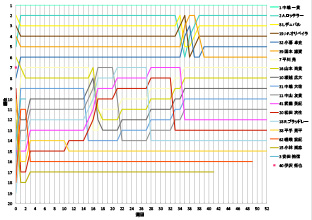

■ラップチャート

毎周回の順位をグラフにしてみると、たしかに順位変動が少ないことがはっきり現れる。1周目に6番手スタートの山本と直後の伊沢の間でアクシデントが発生したことで、その前後二つのグループに分かれたレースになってしまったことも、このラップチャートに現れている。その前方グループはピットストップもお互いに「反応」し合って短い中で終えているが、後方集団は膠着状況の打開を狙って、それぞれにタイミングを図ってピットに飛び込んだことも読み取れる。最終的には1〜3位の間隔が7.4秒、4位と5位の間は30秒あり、8〜10位は接近戦でゴールに飛び込んできた。

毎周回の順位をグラフにしてみると、たしかに順位変動が少ないことがはっきり現れる。1周目に6番手スタートの山本と直後の伊沢の間でアクシデントが発生したことで、その前後二つのグループに分かれたレースになってしまったことも、このラップチャートに現れている。その前方グループはピットストップもお互いに「反応」し合って短い中で終えているが、後方集団は膠着状況の打開を狙って、それぞれにタイミングを図ってピットに飛び込んだことも読み取れる。最終的には1〜3位の間隔が7.4秒、4位と5位の間は30秒あり、8〜10位は接近戦でゴールに飛び込んできた。

*画像クリックでPDFが開きます。