Special Issue

精緻なドライビング技能が「名勝負」を創り出す

精緻なドライビング技能が「名勝負」を創り出す

2013 Round6 SPORTSLAND SUGO

両角岳彦

路面に入り込んだ土埃

「dusty(ほこりっぽい)」。8週間の長いインターバルの後、スーパーフォーミュラを走らせたドライバーたちの口から最初に出てきたのはこの一言だった。いうまでもなく、タイヤのグリップが悪く滑りやすい路面状況だというのだ。

土曜日朝のいわゆる「走り始め」となるフリー走行では、各車まず前戦からの「持ち越しタイヤ」、つまり予選からレースまでの間に使うことが認められている新品タイヤ4セットに数えられない、前戦で使用したユーズドタイヤを使うところから始めて、最後に新品を投入して予選シミュレーションを行なう、というのが定石。そこで最少でも21周(伊沢)、最多33周(ブラッドレー)を走った2セットのタイヤの表面は、トレッド・コンパウンドが発熱して溶け、路面にへばりついた痕跡が薄い、ブリヂストンのエンジニアの表現を借りれば「サラサラ」の状態だった。

改めてコースの様子を見渡すと、たしかに舗装路面に土の色が薄く広がっているように見える場所がそこここにある。この秋に入って全国的に天候が不純だが、宮城県南部も今回のイベントの前週に豪雨に襲われている。このコースは山間地の斜面に形作られているため、大雨で流れ出した土砂がコースの舗装面に残っていたようだ。スポーツランドSUGOとしても散水や路面清掃を行なったというが、それでも舗装の細かな凹凸の底に細かな土砂が残った状態になり、それがコンパウンドが粘りつくのを妨げていたようである。

スーパーフォーミュラのマシンが周回を重ねて、いわゆる「ラバーイン」(舗装面の細かな凹凸にトレッド表層のゴムが張り付く)が進むにつれて、路面に張り付いたゴムとトレッド・コンパウンドがくっつき合うようになってグリップは出てくるのだが、それも多くのマシンが通るレコードラインに限られる。予選後の記者会見でも山本尚貴が「(ラバーが付着してきたラインを外すと滑る)ほんとにシビアな状況で、でも(ラインを外さないように)守る走りをするとてきめんにタイムが落ちてしまうので、攻めないといけない。でもミスはできない…」と語っていた。その山本自身、Q2ではSPイン・コーナーでオーバースピードからラインを外れて軽くコースオフしている。

話をフリー走行に戻せば、その終盤でニュータイヤを装着、2周を使って熱を入れたロイック・デュバルは1分5秒889という最速タイムを記録した。これは2010年に彼自身が記録したコースレコード(1分5秒843)に迫るものであり、午後の予選ではレコード更新が予想された。「エンジニアたちの作戦計画」で何人かのトラック・エンジニアが「2013年仕様のブリヂストン・タイヤは菅生にいちばん合っているのではないか」という回答を寄せている。つまり上下方向に大きな荷重が加わるポイントが複数ある菅生だから、ケース(タイヤの骨格)の剛性を高めた今年のタイヤがうまく機能する、と考えられたわけだ。コンパウンドそのもののグリップは昨年までとほぼ同等だが、骨格がしっかりしたことで他のコースではラップタイムの短縮を生み出している。

走るたびに変化してゆく路面

しかし、午後の予選ではどのドライバーもタイムが伸び悩んだ。午前9時から1時間のフリー走行と、午後1時過ぎからの予選で何が変わったのか。快晴だったこともあって、路面温度は午前中の30℃から予選開始時には36℃まで上がり、そこからはじわじわと下がっていった。風向きも午前中は西の谷側から山側へ、つまり国内最大の上り勾配を持つメインストレートでは追い風だったのに対して、午後は向い風と逆転していた。

そうした気象条件以上に、路面状況の変化が起きていたようだ。デュバルもロッテラーも「午前中のフリー走行でニュータイヤを履いた時は、マシンのバランスが良くなってタイムも出た。でも予選が始まったら、マシンの動きが午前中とは変わってしまっていた」と振り返る。コースコンディションにマシンの挙動の現れ方を合わせ込むのはいつでもピンポイントなのだが、今回はとりわけ路面とタイヤの粘着状態の微妙な変化が刻々と起こっていたのではないかと思われる。スーパーフォーミュラが走る間の時間帯にサポートレースの予選が続き、そこでコースアウトした車両が「ラバーイン」しつつあった舗装面に土砂をまた掃き出したことの影響もあったかもしれないが…。このあたりはいつも「謎」として残る。

この状況に対してしてデュバルは「Q1、Q2、Q3と、セッションごとにセッティングを変えた」という。山田健二エンジニアにも確認したが「基本的にアンダーステア(旋回が外にふくらむ動き)傾向になったことへの対策で、車体姿勢やダウンフォースの前後バランスを変えたりしました」とのこと。それとは対照的にロッテラーは「最終コーナーなどでオーバーステア(リアの滑りが大きく現れる)が出て、それが弱点になった」とコメントしている。東條力エンジニアは「最終コーナーは底(スキッドブロック)を擦るとオーバーステアになってしまう。擦らないように車高を上げるとコーナーが続く区間、とくにSPが遅くなったりして…。いずれにしてもセッション中に大きなところは触れないから、タイヤ内圧とか、ウィング、車高…ぐらいですね」と語っている。こうしたディテール・ゾーンのファイン・チューニングが続けられていたのである。

一夜明けて、日曜日朝のフリー走行では路面状況についてのコンプレイン(苦情)はもはや聞かれなくなっていた。マシンの挙動も全般に安定していたのは、もちろん決勝を想定してフルタンクかそれに近い状態でタイヤに優しい走り方でマシンのバランスとタイムを確かめる、というこのセッションの「使い方」にもよるはずだが、路面も良化していることがうかがえた。走行を終えたタイヤのトレッド表面も溶けて粘着した跡が全面に広がる、通常の状態。ただしコースのほぼ全域にわたって、光が斜めに当たる角度から見ると、レコードラインだけが黒く艶やかに光って「ラバーイン」が進んだことが見て取れるものの、その外側はざらついた舗装面にところどころ土砂の痕跡がうかがえる状態のままだった。つまり「ラインを外すと滑る」状況は決勝レースに向けて続いていたのである。

じつはこの「モーニング・プラクティス」の中で、決勝レースの展開を変える要素が生まれていたのだが、それについては後で必ず言及することになる。ここで話をスターティンググリッドに整列したマシン群の前方でレッドランプ5灯が点き、消えた瞬間に進めよう。

スタート直後のSC導入に分かれる選択

クラッチミートの瞬間、中団4列目右側の佐藤琢磨がエンジン・ストール。オフィシャルによる押し掛けではエンジンの鼓動は戻らず、ピットロードまで押されて再始動。ここで1周遅れになってしまう。一方、最前列ではデュバルの「蹴り出し」直後のホイールスピンが若干多く、しかしディフェンスラインを取るべく1コーナーに向けて右に寄ってゆく。右後ろから出た山本はその動きに対してアウト側に切り返すが、そこにはロッテラーが車速を伸ばして並びかけてきていた。これに動きを封じられた山本はデュバルの後方に付かざるをえず、ロッテラーが1コーナーでアウトからかぶせるように前に出て2番手を奪う。この攻防が最初のハイライトシーンとなって、レースは動き出した。

その2周目に入るメインストレート・エンドでの12番手争い、先行する安田裕信をインから差しに行った平手晃平だったが、ラインを変えたところでマシンの後流に土埃が巻き上がり、ということは滑りやすい路面に乗った状態からのブレーキングになって速度を殺しきれない。そのままターンインするもリアが流れてスピン、外側のグラベルに飛び出してしまう。そこからコースに復帰はできたのだが、次の周にSPイン・コーナーでスピンアウト、クラッシュパッドに埋もれるところまで行ってしまう。平手は自ら語るように、菅生を苦手にしているようだ。これでこのレース最初のセーフティカー導入。

さすがに残り65周・240kmを走らなければならないこの段階でのピットストップはギャンブル。しかし状況打破を狙うチームももちろん現れ、5周終了で伊沢拓也とリチャード・ブラッドレーが、次の周に安田がピットインして燃料補給を行なった。

このセーフティカーが退いたのは7周目の終わり。しかしそのメインストレートで繰り広げられた9番手争いの中で、外側から前に出つつラインを変えようとした平川亮とJ-P.オリベイラが接触。左前輪が壊れたオリベイラは十分な減速ができないまま1コーナーを飛び出し、奥のガードレールにクラッシュしてしまう。ここで再びセーフティカーがコースに入った。

このタイミングを狙って8周終了で多くのマシンが次々とピットに飛び込んだ。デュバル、ロッテラー、山本。トムス・チームは第3戦(富士)と同様にダブルストップ作戦を採り、中嶋一貴がロッテラーがピットアウトするのを待って給油作業を行なう。次の周回まで待つと、セーフティカーに先導される隊列の最後尾になるのを嫌っての判断と思われる。いずれも燃料補給のみ。このタイミングではスタート前の2周を加えて10周、セーフティカー・ランが4周あったから、燃料消費はせいぜい15L。ピット前の重力給油リグのホースをつないで入れても補給口ぎりぎりまでガソリンを満たすことはできないので、その状態の満タン、約100L弱で残り60周・222kmを走りきらなければならない。タイヤの性能低下を抑えることも考えつつ燃費と相談、という戦い方になる。

これに対して『ステイアウト』、つまりコース上に止まることを選んだのは、小暮卓史、中嶋大祐のナカジマ・レーシング2台、そして国本雄資。もちろんその前にピットストップしている伊沢、安田、ブラッドレーも入らず、この6台が隊列の前方に並んだ。

「韋駄天」の復活

かくして、荒れた序盤戦が一段落したところで、トップに立っていたのは小暮だった。11周終了でセーフティカーがピットレーンに戻る。ここから小暮は1分8秒台の速いラップを続けて逃げる。朝のフリー走行のラップタイム推移からレース序盤のペースを予測するのだが、今回のそれは1分9秒前後というところだった。それからすると小暮のペースはかなり速い。時に常識的な作戦計画を破ってくる小暮と田坂泰啓エンジニアのコンビだけに、ここは「燃料搭載量を『軽く』して前半のペースを上げ、前に出る」レースプランを選んできたのか、と思わせた。

いっぽう、8周目ピットストップを選んだ面々はここでペースを上げるわけにはゆかない。何よりこの段階では燃料消費を抑えなければならない。いわゆる「リーン(空気と燃料の混合比が『薄い』)なエンジン制御マップ」を選んで、毎周の燃料消費量を読み取り、ピットと交信する中でそれを伝えて燃料残量を刻々と計算、そこからフィニッシュまで走り切れると判断ができてはじめてマップを切り替え、ペースを上げることができる。追う側のデュバル、ロッテラー、山本のいずれも、まずは1分11秒から10秒台に入るあたりのペースで、この「燃費との相談」を進めていた。小暮の貯金はみるみる増えてゆく。

しかし、ピットインして給油とタイヤ交換を終えて戻った時にトップ争いができるポジションにいるためには、後方の「1ストップ集団」との間に40秒以上のリードが必要だ。菅生のピットレーンは短いとはいえ制限速度も抑えられているから、ロスタイムは23〜24秒。通常のタイヤ4本交換で14秒前後、その間に給油できるガソリンは35L弱、というのが常識的なところ。さらに冷えたタイヤのアウトラップで2〜3秒をロスする。合わせて40秒。もしスタート時点の燃料搭載量が軽ければ、さらに何秒かが加わる。他より1秒かそれ以上速い小暮のペースからすれば15kg、20L少ない可能性も考えられた。

そしてピットインが早かった伊沢を先頭に走る「1ストップ集団」に対する小暮のリードが20秒を越えた26周目、ブラッドレーがSPアウト・コーナーでコースアウト、クラッシュ。ここで3度目のセーフティカー導入。すかさず小暮、そして国本、中嶋大祐がピットロードに飛び込む。ここはルーティンのタイヤ交換と給油作業。小暮もタイヤ4本を3人のメカニックで換える作業の間のガソリン補給だけで発進してゆく。「軽く」はなかったのだ。

「ふつうに『満タン』(タイヤ4本交換の間、給油リグのホースを接続していて補給できる量を加えてレースを走りきれる量)でスタートしましたよ」と田坂エンジニア。にもかかわらずセーフティカー明けから10周以上にわたって刻んだタイムは、後続が燃費セーブモードで走っていたことを考えても、圧倒的に速い。「朝のプラクティスでいいセッティングが見つかったんです。『なんだ、そういうことか』と思えるようなことですけどね」。そう聞いてデータを確認してみると、たしかにこの日の朝のベストタイムは4番手。しかもコースイン5周後から1分8秒台を連発している。前日の走り始めのフリー走行から3番手と、小暮+田坂コンビが速さを取り戻していたことが走行記録に刻まれていたのだ。

「2度目のセーフティカーで入らなかったのは『走りきれないでしょ』と思ったから。でも22秒しかリードがないところでピットインしたから『これはもうダメかな』と。ところが作業を終わって(小暮が)出てゆくところで伊沢が通過しただけ。その後がなかなか来ない。やっとピット前に来たら『ボボボ…』ってアクセル戻してスロー走行している」。後続の「1ストップ集団」は燃料消費を少しでも抑えるため、SCボードが提示された瞬間、チームからの無線連絡も含めて、その場で「バックオフ(アクセルペダルを一気に戻すこと)」してエンジン制御マップを思い切り燃料供給を絞る「SCモード」に切り替えていた、ということだ。デュバル以降の27周目のラップタイムは小暮のインラップよりも10秒ほども遅くなっている。その結果、小暮は伊沢に先行されただけの2番手でセーフティカー先導の隊列に戻れたのである。一方、ダブルストップになったがチーム側の準備が遅れた中嶋大祐のほうは集団の後方に戻ることになり、ここで大きく順位を落としてしまった。

「押さえたい」と「抜きたい」の交錯

このセーフティカー・ピリオドが明けたのは31周目完了のタイミング。リスタートで少し離された小暮だったが34周目にはぴたりテール・ツゥ・ノーズに迫る。しかし伊沢に押さえ込まれてそのペースに付き合わざるをえず、背後にはデュバルが迫ってくる。37周目に入るメインストレートで伊沢、小暮ともオーバーテイク・システムを作動させつつ、伊沢はインに寄せてブロックラインを取るが、小暮はそのアウト側にマシンを持ち出して1コーナーに進入。エイペックスで向きを変える動きを作るには減速が少し足りなかった伊沢が滑りながらワイドな軌跡を描いてふくらむのに対して、小暮がインに切り返してクロスラインで並びかけ、そのまま2コーナーへ。伊沢のリアタイヤ右側に小暮のノーズが重なろうという状態で伊沢が俗に言う「ドアを閉める」動きでインに切り込む。小暮としてはさらにイン側に回避するスペースはない状態で、この挙動で伊沢の右後輪と小暮の左前輪が接触してしまう。後ろ側を押された伊沢はたまらずスピン。その内側を小暮がすり抜けてゆく。

伊沢のブロッキングも厳しかったが、小暮はラップタイムで1秒以上速い。もう少し落ち着いて仕留めにかかる流れに持ち込んでいたとすれば…。一方、伊沢は似通った状況での接触・戦線離脱が2戦続いている。

ここから小暮は再び1分8秒台のラップタイムを連続して、まだ燃料消費を抑えて走る後続のデュバル、ロッテラー、山本との差を広げてゆく。燃料残量は十分、タイヤもフレッシュ、逃げを打つ条件は整っている。伊沢との接触でマシンのバランスは多少崩れてはいたようだが、「気になるのでペースを落とします」と無線交信した後でも9秒台前半で走れていた。

しかしこの間、計時データを映し出すサーキット内のモニターには「40、32の接触について審議中」の文字情報が現れていた。そして51周目走行中に「32ペナルティストップ10秒」の判定が掲出された。小暮は次の周回でこのペナルティを消化する。

こうした競技進行中のアクシデント(あるいはインシデント)については、まずその事象が発生した現場のオブザベーション・ポストから競技運営本部にほぼ即刻報告が上がる。それを競技長が確認、文書化して審査委員会に報告、そこで裁定が下される、というプロセスを踏む。これに10周以上を重ねる時間が必要だったということが、裁定が難しかったことを示しているのではないだろうか。結論としては後方から接触した小暮に対して「スーパーフォーミュラ統一競技規則第28条12.2項」、すなわち「危険なドライブ行為の禁止」の中で「他のドライバーのコースアウトを強いるもの」に該当するとしてペナルティが課せられた。ちなみに同じ第28条12には「他のドライバーによる正当な追い越し行為を妨害するもの」という一項(4項)もある。「競い合う中でも“ノー・コンタクト&ノー・プッシング”」というモータースポーツの原則は、とりわけタイヤが露出したフォーミュラカーのレースにおいてはシビアに求められる。マシンが自らの肉体と融合しているかのような感覚のドライビングを体得する中で、マシンの全周にわたる車両感覚の鋭さも磨かれるはずなのだ。それをこの後、二人のドライバーが体現してみせる。

「当たってしまった」攻防と「当てない」攻防

小暮がトップの座から後退したことで、戦いの様相は一変。デュバルとロッテラーが踵を接し、その少し後ろから山本が追う、というグループに勝者への権利が移った。そして早くも54周目の最終コーナー、ロッテラーがすり鉢状に回り込む中からうまく駆動をかけて上り勾配を駆け上がり、デュバルに迫る。デュバルはイン側を押さえて1コーナーへ。速度の伸びで優ったロッテラーはアウトに振って1コーナーは両者並走。2コーナーにつながる立ち上がりでデュバルは外側にぎりぎり1台分の幅を残し、ロッテラーは縁石に乗りながらも両者平行の姿勢を保って踏みとどまる。デュバルが守り切って2コーナーではロッテラーが一歩退く。見事な攻防。

この時点で、ロッテラーは最終コーナーを旋回してゆく挙動が決まり、立ち上がりに向けて駆動力を強くかけられる状態と見て取れた。逆にデュバルは回り込むところでリアが流れ気味になり、予選やレース序盤の「蹴り出し」の良さが影を潜めつつあった。予選ではここでのオーバーステア傾向が自らの「弱点」と語っていたロッテラーだったが、東條エンジニアとともに決勝の勝負どころにセットアップを合わせ込んできていたのである。したがってその先に待つ急な上りストレートから1コーナーに向けて、ロッテラーが速度の伸びを武器に攻め、デュバルが守るという丁々発止のやりとりが、毎周のように繰り広げられてゆく。

その一方で、後方でのそれぞれのポジションを巡る攻防が演じられていた。とくに1回目のセーフティカー・ランでピットストップしたことでポジションを上げた安田がこの時点で5番手、その後方に5台が連なる状況が生まれていた。その集団の中で58周目の1コーナー、先行していた塚越広大のアウトに中嶋一貴が並びかけ、両者並走状態で旋回に入る、というところで接触、ともにスピンアウトしてしまう。コーナーのインに押し込まれた塚越がブレーキングからターンインに移る中でわずかに外に滑ったようにも見えたが、中嶋もその微小な滑りを許容するスペースを残していない。

中嶋のマシンは1コーナー立ち上がりのグラベルに止まったまま。再走した塚越は、SPイン・コーナーを曲がり込めずコースアウトしてクラッシュ。さらに直前の56周目、平川亮のマシンが排気管から大量の白煙を吐き出し、ハイポイント・コーナーの先のコース上に止まってしまっていた。 これらの回収やコース修復のためにこのレース4度目のセーフティカー導入となった。そして残りわずかに4周、64周完了というタイミングで戦闘再開。もう燃費の心配もない。この時、コースに止まっていたマシンは10台。すでに9台が戦いの場から去っていた。

当然、ロッテラーはリスタートから仕掛ける。上り勾配の加速を利して1コーナーへのアプローチで外側から並走。デュバルはそうはさせじとオーバーテイク・システムを作動させて踏ん張る。直後では山本vs国本。ここも山本がポジションを守る。66周目、67周目、コース全周にわたってまさに息を殺して見守るようなトップ争いが続いた。その勝負所はいうまでもなく1コーナー。66周目はアウトから、67周目はインにノーズをねじ込み…と、ロッテラーが攻める。その行く手をデュバルがふさぐ。レース後にデュバル自身が「今日の鍵は『ディフェンス』だったね」と吐息とともに語ったとおりの攻防だった。68周目、2車の間隙がわずかに開いたか見えたが、最後の最終コーナーをロッテラーは前を行くデュバルのマシンの乱流をまともに受ける距離からちょっと離して旋回。思い切りスピードを乗せて上り勾配を駆け上がり、デュバルに並びかけた。フィニッシュラインでの両車の差、わずかに0.041秒!。どよめきが菅生を包んだ。

極限の動きの中で「相手に触れない」技能

もちろん、デュバルとロッテラーの仲が良く、別のフィールドではチームメイトでもあって、相手を押しやってでも前に出れば勝ち、という心理に陥らない二人だったことも、この見事な「鍔迫り合い」の背景にあったはずだ。しかしそうであっても、お互いの動きを肌で感じ取りながら、グリップ限界を超えようとするブレーキングから旋回への中で、タイヤもズルッと滑りながら、しかし数cmの動きをコントロールする。それができるドライビングを体得している二人なればこそ、あの攻防が演じきれたのである。65周目、66周目、67周目と、デュバルはきれいにロッテラーのスペースを残し、一方ロッテラーはタイヤを滑らせつつもデュバルの動きに対応してマシンの動きを収め、接触を回避した。「あの状況の中では、レーン(走行ライン)を選択する優先権はロイックにあるから」と、あくまでも冷静に、しかし「楽しいバトルだったよ」と振り返るロッテラーではあった。

自動車競争は、とりわけ競争相手と同じ場を走るレースは、「コンタクト・スポーツ」ではない。空手でいえば「寸止め」、剣道でいえば竹刀ではなく真剣による立ち会いである。もちろんフルコンタクトの格闘技ならではの怖さと、凄さはある。一方「寸止め」には精緻な美しさが現れる。自動車競争の中でもとりわけフォーミュラカーのレースは、剥き出しのタイヤが「コンタクト」すればお互いに傷つき、勝負を失う。そこに求められる「ドライビングというスポーツ」の精緻さが、すなわち自らの4輪の動きを数cmの中にコントロールするドライビングの能力こそが、フォーミュラカー・レースに「美しい戦い」を生み出す。この戦いが、きわめて高いレベルで競われているスーパーフォーミュラなればこそ、個々の競技者の「精度」の資質が明らかに見て取れる形で現れる。その実感が痛いほどに心に迫った、菅生の68周であった。

自らを磨き、競う者においても、またその競う姿を観る者においても、「寸止め」に凝縮される戦いの機微と美しさを理解し、それを味わうことについては、西欧よりもむしろ東洋の文化のほうが馴染み深いはずなのだが。そこに思いが至ると、フォーミュラカー・レースの楽しみがまた一段と深まってゆくのではある。

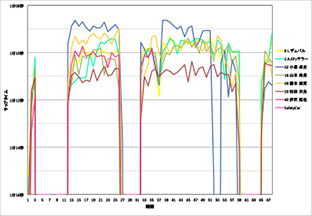

■主なコンテンダーのラップタイム推移

主なコンテンダーのレース中ラップタイム推移。グラフの折れ線が下に消えているところはセーフティカー・ピリオドとそれぞれのピットストップ。小暮のペースが格段に速いが、本来ならば上位の何人かは同様のラップタイムで走れたはず。しかし8周目、あるいは3周目という序盤にピットストップしたことで燃料消費を抑える必要があり、中盤まで小暮よりラップあたり1秒近く遅いペースで走っている。3回目のSCランの後、とりわけ燃費セーブの必要があった伊沢が先頭に立ち、そこに追いつくと彼のペースに合わせざるを得なかったことも折れ線の形と集まりに現れている。伊沢との攻防を抜けてからの小暮のペースはまた他より速かったのだが…。

主なコンテンダーのレース中ラップタイム推移。グラフの折れ線が下に消えているところはセーフティカー・ピリオドとそれぞれのピットストップ。小暮のペースが格段に速いが、本来ならば上位の何人かは同様のラップタイムで走れたはず。しかし8周目、あるいは3周目という序盤にピットストップしたことで燃料消費を抑える必要があり、中盤まで小暮よりラップあたり1秒近く遅いペースで走っている。3回目のSCランの後、とりわけ燃費セーブの必要があった伊沢が先頭に立ち、そこに追いつくと彼のペースに合わせざるを得なかったことも折れ線の形と集まりに現れている。伊沢との攻防を抜けてからの小暮のペースはまた他より速かったのだが…。

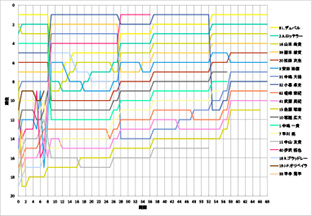

■ラップチャート

68周を通しての順位変動を記したラップチャート。大きな変動で線が入り乱れている所はもちろんセーフティカー・ランの中でピットストップしたマシンがあった周回。8周目、ピットストップかステイアウトかの選択がレースの流れを大きく分けた。27周目にピットインしたのは小暮、国本、中嶋大祐(作業のタイムロスで大きく順位を落とした)。それ以外にも2車の順位が交差している所がそこここにあり、中団以降でも激しい攻防が繰り広げられていたことが現れている。

68周を通しての順位変動を記したラップチャート。大きな変動で線が入り乱れている所はもちろんセーフティカー・ランの中でピットストップしたマシンがあった周回。8周目、ピットストップかステイアウトかの選択がレースの流れを大きく分けた。27周目にピットインしたのは小暮、国本、中嶋大祐(作業のタイムロスで大きく順位を落とした)。それ以外にも2車の順位が交差している所がそこここにあり、中団以降でも激しい攻防が繰り広げられていたことが現れている。

*画像クリックでPDFが開きます。