Special Issue

アスリートが自らつかみ取る「脱皮」の瞬間(とき)

アスリートが自らつかみ取る「脱皮」の瞬間(とき)

2013 Round7 SUZUKA CIRCUIT

両角岳彦

「見えない相手」との競争に向かい合う集中力

ドライバー自身はもちろんチームも、集中力がぐっと高まった状態にあることが伝わってくる。2013年最終戦・鈴鹿の一戦に臨む山本尚貴とチーム無限はまさにそうだった。

「チャンピオンを獲りに行く」という一点に意識が昂る。競うべきターゲットは目の前にはいない。自分(たち)自身との戦い。その走り始めとなる土曜日午前のフリー走行からペースが速い。このセッションで使用が認められている前戦から持ち越しのユーズドタイヤでコースイン、まず4周して一旦ピットへ。数分で再度コースインした直後に1分39秒前半、その時点でタイミングモニターの最上列に出るタイムを記録した。そこからは1〜2周してはピットに戻って確認と調整を行なうパターンを繰り返して、最後の予選シミュレーションでは1分38秒581と、2番手に0.18秒の差をつける最速タイムを刻んだ。いかにも順調。ピットの中を覗いてもスタッフのテンションが高いのは当然で、かといって気負い過ぎの気配はない。

一方、燃料搭載量を多めにしてレースペースの確認とファインチューニングを繰り返す中でタイムが安定していたのは、小暮卓史と松田次生のベテラン二人。最後の予選シミュレーションでも2、3番手につけた。そこでのアタックは失敗したがレースペースが良さそうなもう一人は中嶋一貴。「ロッテラーとデュバルが走るレースで勝ちたい」と前戦・菅生の表彰台記者会見できっぱりと語っていた山本だが、この二人が中国・上海の世界耐久選手権を走るためにこの場にいなくても楽な戦いはさせてもらえそうにない。

鈴鹿のスーパーフォーミュラでは初めてのサーキットサファリでもマシンの確認と調整は続き、あとは静かに午後を待つ。

今回は1大会2レースのフォーマット。ノックアウト方式の予選ではあるがQ1の結果がそのまま第1レースのスターティング・ポジションとなるので、最初から瞬発力が求められる。もちろんQ1は20分間あるので、まずは朝のフリー走行後半で履いたユーズドタイヤで一発目のアタックを試みるのが定番。ここでも山本はあっさり1分38秒台に入れてトップに立つ。さらに残り6分半という時間で各車ニュータイヤを装着してピットを後にする。ここで山本は少しタイミングをずらし、1分遅れでコースインしていった。彼とそのチームは今回の予選では3回ともこのパターンを採った。後で山本自身が「ぼくは混んでいるのが嫌いなので」と語るように、他の多くのマシン+ドライバーとタイミングをずらすことで、同走するクルマが少ないゾーンで自分の走りに集中できるメリットがある一方、アタックラップで失敗した場合は「次のラップでもう一度」の機会はない。まさにこのリスクがこの後に現実とものとなるのだが…。

山本のこの時の走行もアウトラップから計測ラップ1周した後にアタックラップへ。チェッカードフラッグを受けながらフィニッシュラインを横切った。そのタイムは1分38秒055。この時点で4月の第1戦のクォリファイで伊沢拓也が記録した従来のレコードタイムを0.162秒上回った。

1周だけのアタックラップを前に瞬時の判断

これで第1レースのグリッド・ポジションが確定し、10分後にはQ2開始。今度は7分間、アタックに出る機会は1度だけになる。最初に動いたのはトムスの2台。これも「スペース」が空いているところで走ろう、というアプローチである。山本はここでも残り5分半でエンジン始動、コースイン。インパルのJ.P.オリベイラと松田次生の二人、中嶋一貴、チーム・ルマンのA.カルダレッリなどが2周連続のアタックを行なう中、再び3周だけの走行。その3周目に1分37秒935をマークしたが、このセッションの、そしてこの時点におけるSF13を駆っての最速タイムは小暮卓史の1分37秒907に持ってゆかれた。しかしここで決まるのは第2レースのグリッド9番手以降だけであって、今の自分たちにフロントローを狙う速さがあると分かっている面々にとっては通過点にすぎない。

そのグリッド前方4列を争うQ3も、10分のインターバルを挟んで7分間。前のセッションのチェッカードフラッグを受けて、タイヤを「使わない」ように労る走りでピットに戻れば10分のうち2分は過ぎるから、残り8分以下。セッティングを微修正するとしてもその間にできることしかない。ピットアウトしていった小暮のマシンは130R入口などで床下から白い煙を上げている。ぎりぎりまで車高を下げてダウンフォースを稼ごうとしているのか。いうまでもなく車体底面の圧力を下げて下向きの空気力を得る今日のレーシングマシン、その中でもモノコック左右のサイドポンツーンから後方にかけて「トンネル」上の凹面を持つ「ベンチュリーカー」のSF13は底面と路面との間隙を減らすほど、ダウンフォースは稼げる。そこを狙ってぎりぎりまで車高を「攻める」と、高速で車体を下に押し付ける力が強くなった状態で路面のうねりなどを通過すれば、底面中央のスキッドブロックが擦れてその木粉が煙のように巻き上がる。もちろん車高だけではなく、車体のバウンシングの押さえが若干甘い可能性もある。

山本の「出撃」は今回のルーティンに沿ってさらに1分半後。2周タイヤを暖めたところから、チェッカー間際の最後の1周でアタックに入る。しかしここで国本雄資がデグナーカーブ2つ目から立体交差下でコースアウト、クラッシュ。残り時間1分を切ったところで赤旗が提示されてしまう。その後を走っていた山本はアタックを中断せざるをえない。「スプーン(カーブ)の二つ目まで行っていたので…。タイヤに熱は入っていたので(時間を置かず出て行けば)大丈夫だとは思ったのですが、(グリップの)ピークを越えてしまったのではないかと、そちらが気になりました」と、後の記者会見で語っている。

ここでローカルルールが適用され、残り時間を「3分」に戻したことろからQ3再開。その間の短いインターバルで阿部エンジニアはタイヤの内圧を高めるアジャストを施して、山本とマシンをコースに送り出した。その意味するところを「急に気温が下がってきていたから」と語っているが、少し補足するならば気温と路面温度は予選開始時点から1〜2℃下がっていた程度であり、それも含めてアウトラップ1周でタイヤに再び熱を入れたとして、狙った車高(タイヤの膨らみ)と前後バランスになるところまで内圧は上がってこない。あらかじめその状況を予測して、2周でアタックする時にちょうど良くなるであろう内圧を設定したのだった。

ブリヂストンのタイヤ・エンジニアに確認したところでは、今回のレースでは全体に内圧を高めに設定する傾向が見られたという。晩秋に入って気温も路面温度も下がる。その分だけ、走り始めから内圧を高めに設定するわけだ。

このファインチューニングを施されたマシンを駆ってただ1周のチャンスに挑んだ山本は、鈴鹿サーキット5.807kmを4区間に分割して計測する全てのセクターでベストタイムを刻んでこの日の全てのアタックを制圧する最速ラップタイムを記録してフィニッシュラインを通過した。これほどの集中力を山本が体現して見せたのは、彼がトップカテゴリーに上がってきてから初めてだったのではないだろうか。

「あれがもし新品タイヤだったら…」と振り返る山本だが、スポーツの世界に「もしも」はない。彼がこのラップで刻んだ1分37秒774は、スイフト製FN09/SF13と3.4リッターV8エンジンの時代のコースレコードとして歴史に刻まれたのである。

路面の変化を読み、車両挙動を思い描く

一夜明けて…

鈍い灰色の雲に覆われた空から雨粒が落ち始めたのは午前8時頃から。路面はみるみる濡れてゆく。こうなると昨日のセッティングデータは当てはまらない。しかしこの日は2レースを行なうスケジュールだけにフリー・プラクティスの時間枠は設定されていない。つまりチームとドライバーにとってはそれぞれの決勝レース前に設定されている「8分間」のウォームアップの中でセットアップを確かめ、スターティンググリッドに整列して待つ時間もフルに使って最適な(と推測される)ところを狙うしかない。

第1レースのスターティンググリッド、ポールポジションに付いたところでフロント・サスペンションのスプリングを交換、その前方、モノコック内部に位置するアンチロールバーをねじる腕の位置を変更する作業を進めるチーム無限のメカニックたち。雨が上がり路面が乾いてゆくのを予測してフロントのストロークを固め、ロール剛性を高めるアジャストを行なった。タイヤのサイドウォールにはセットナンバー『16-02』(水色の文字)が見える。

第1レースにむけたその「8分間」が終わるころには、雨はいったん上がりかけていた。スターティンググリッド最前列左側、ポールポジションに収まった山本のマシン周辺が慌ただしい。フロントのサスペンション・スプリングを交換、その前方の狭いスペースにメカニックが手を入れて作業が続く。アンチロールバーをねじる腕の長さを変えているのだ。つまりフロント・サスペンションがストロークする硬さに加えて、それによっても変化するロール剛性をさらに変える。今の濡れた路面に対して硬すぎて滑りやすいから柔らかくする方向へ、なのか、それともここからレース1の20周、約40分間は雨が振らず、路面がドライ方向に変化して行くと読んで、グリップが上がるのに合わせて硬い方向へ、なのか。第1レース終了直後、阿部エンジニアに「あのアジャストの意味は?」と問いかけると「もう1レースあるので、今は言えません」との返答。その第2レースも終わり、雨の中でレースとシリーズの表彰を見守る彼にもう一度「硬くする方向でしたか?」と聞くと、うなずきが返ってきた。

その予想通り、第1レースがスタートしてから、雨は落ちてこなかった。レース後に山本は「8分間を走ってグリッドに付いたところですぐに状況を伝え、そこでエンジニアが決断しました」と語っている。

本人だけが知る強烈なプレッシャーの中で

いよいよグリッドからフォーメーションラップへ。その動き出しで山本は一瞬遅れた。「パドルを引いて1速に入った感触はあったんですが、クラッチをつないでいっても動かない。そこでディスプレイを見たらまだニュートラルで…。何回かパドルを動かしたらギアが入って走り出せましたが、スタートのシミュレーションはできなくて、ちょっと不安でした」。そのスタートは外から見ている分にはまさにジャストミート。一気に先頭に立った。しかし本人の弁によれば、うまく行ったスタートではなかったと言う。「まわりはもっとやりにくかったみたいで…」

しかし1周目をトップで戻ってきた山本は、シケインで止まりきれず、外にはらんでショートカット。背後につけていた小暮が前に出る。「そんなに突っ込んだつもりはなかったんですけれども止まりきれなくて…。スピンしてレースを終えるよりは小暮さんを前に出してもいいと思って。こういう大事なレースで失敗するようではまだまだかな、と」とその瞬間を振り返る。そしてストレートの加速で追いすがるが、スタート直後に国本、中嶋一貴他を巻き込んだクラッシュが発生していて1コーナーは黄旗振動。ここで抜き返すことはできない。

ところが前に立った小暮のマシンが突然不調をきたす。デグナーカーブ立ち上がりあたりからエンジンの吹き上がりが悪くなり、ヘアピン立ち上がりで失速する。山本はその横を抜けて労せずしてトップの座を取り戻した。「3番手でも前の2台が巻き上げる水しぶきで視界は真っ白。全然見えない中からバラバラッというエンジンの音が聞こえたと思ったら、赤いテールライト(小暮のマシンのもの)が突然見えた。ギリギリで避けられたけれど、かなり危なかったです」。これがその直後に付けていた中嶋大祐の状況。水膜に覆われた路面を走るレーシングマシンが巻き上げるウォータースプレイの中に入ると、それほどに何も見えない状況に陥るのである。それでもレースは続く。

小暮はこの周を終えてピットに戻ってしまう。トラブルは燃料供給系統の中に起きていた。それを修復してレースに復帰はしたが、結果は8周遅れで完走扱いにはならず。「今年は勝てるレースをいくつ落としたか…」と、田坂エンジニアが悔しさを滲ませる。

他方、山本は第1レースをそのまま安定した走りで逃げきった。「(自分のミスの後、小暮がトラブルで後退したことで労せずしてトップに立ったので)結果オーライかな、と」「でもマシンは完璧でした」「こういうレース(年間チャンピオンがかかっている)で緊張しないわけがない。でもその緊張感を味わうためにレースをやっているんです。いい緊張感を持って臨めました」。こうしたコメントにドライバーとしての"脱皮"を感じるのは筆者だけではないと思う。そしてレース直後に顔を合わせた阿部エンジニアも直截に一言、「完璧!」。

2位は中嶋大祐。彼自身にとっても、そして今年からセッティングと戦略の責任を預かる平野エンジニアにとってもスーパーフォーミュラ初の表彰台である。

再び「雨」と「路面」という変数への対応

約3時間のインターバルの間にも雨は時々ぱらついて、コースの路面は濡れたままだった。第2レースを前にした「8分間」ウォームアップにマシンの群れがコースインしてゆく時、レコードラインには乾いた面がそこここに現れているものの、ドライタイヤを履いたマシンはピットロードを加速するだけで激しくホイールスピンし(それでリアタイヤを暖める狙いはあるにしても)、ラインを外した時に滑るとコース内に止まるのも難しそうだ。各チームのメカニックは3〜4セットのタイヤを並べたラックを押してスターティンググリッドに向かう。ご承知のとおり、スーパーフォーミュラに供給されているブリヂストンのウェットタイヤはトレッドパターンもコンパウンドも1種類だけだが、それを実際にマシンに装着して走らせ、磨耗が進んだものを使うことも認められている。つまり溝深さと、そのトレードオフとして現れるブロック剛性を、タイヤの磨耗度合いによって選ぶことは可能なのだ。

第2レースのスターティンググリッド、再びのポールポジション位置で山本車のフロント・サスペンションのプッシュロッド長を調整する(伸ばす、すなわち車高を上げる)メカニック。同時にリアも車高調整を行なった。この8分間ウォームアップの後、車高をアジャストしたマシンは他にも何台かある。

右フロントタイヤのサイドウォールに手書きで記されたセットナンバーは「16-02」であり、前出・第1レースのスタート直前の画像でも同じタイヤセットが装着されていることが確認できる。溝の磨耗度合いの変化にも注目。

再びグリッド最前列左側に位置取る山本のマシンには、またメカニックが取りついている。今回は前後サスペンションのプッシュロッド長さ、つまり車高(車体底面高さ)の調整だ。前輪側は作業の手元がよく見える。プッシュロッド上部にある大きな六角ナットを回す方向は車高アップ側。それもかなり大きく動かしている。「走らせてみたら、底をかなり擦ってしまって…」と阿部エンジニア。さらにもうひとつ。タイヤのサイドウォールに手書きされたセットナンバーを見ると、山本のマシンが装着しているのは前の第1レースで履いていたのと同じもの。トレッド面も溝がかなり浅くなっていることが視認できた。ブリヂストンのSF用ウェットタイヤは、溝がほとんどなくなった状態ではスリックのようにグリップして、タイヤとしてのパフォーマンスをある程度まで維持する特質がある。第2レースはタイヤ交換義務もあるので、乾いた部分もある路面でのスタートはこのタイヤで行って、タイミングを見て履き替えようという狙いが見て取れた。

結局、スタート5分前、全ての作業が禁止されるまでにグリッド上位のマシンはウェットタイヤを選択。7番手の平手晃平と後方の国本のインギング勢、J.ロシター、平川亮などがドライタイヤを装着してフォーメーションラップへと動き出したのではあった。

刻々と変化する路面への対応が勝負を分ける

そしてスタート。今回は山本の“蹴り出し”が若干悪く、右横のオリベイラはさらに出遅れた。その間を割って小暮が山本の右に出て並びかける。しかしその先は1コーナー、アプローチのイン側にはまだ水膜が残っている。そこで勝負するリスクを避けて小暮が引いて、その後に中嶋一貴、オリベイラと続く隊列にいったん落ち着く。その1周目を終わってオリベイラ、スプーンでコースオフした中嶋一貴と踵を接してピットに飛び込んできた。後で振り返ればこれがこのレースの勝負の分かれ目だった。ドライタイヤに履き替えたオリベイラと中嶋一貴はハイペースで飛ばし始める。山本も続く2周目終わりにピットインしてドライタイヤに履き替えるが、ピットロードを後にした時にはオリベイラと中嶋一貴がすでに背後に迫り、タイヤが冷えている山本は1〜2コーナーで抜きにきたこの2車に抵抗する術がなかった。これで先頭に立った小暮も次の周回でピットストップ。ドライタイヤへの交換に1秒ほど余分に費やしたこともあって、山本の後、この時点では8番手で復帰する。

このダンプ(ちょい濡れ)路面は、暖まってトレッド面のコンパウンドが溶けた状態のドライタイヤであればウェットタイヤより速く走れる。しかし乾いてこないと履き替えて冷えたタイヤに「熱を入れる」までにかなり走らなければならない。タイヤの暖まりが早く進むぐらい路面が乾くのを待つのか。エンジニアがここで悩む状況だったが、今回はいち早く替えることが「正解」だったわけだ。

さらに付け加えるなら、小暮はレース後「ぼくが履いていたウェットタイヤは少しロットが古いもので、その分、グリップが落ちていたかもしれません」という言葉を残している。タイヤを形作るゴムは製造されてから刻々とその特性を変化させてゆく。とくに柔らかいコンパウンドを使うウェットタイヤはその傾向が現れる。「タイヤは生(なま)もの」なのである。それをテストやレースの中で履いて走り、保管して路面の水量などに応じて再度使う。この手法が戦いの微妙な綾を生むほどに、スーパーフォーミュラの戦いは稠密なのである。

「3位で同点」を手にすれば…

これで先頭に立ったロシター、彼を背後から追う平川だったが、平川が10周目、ロシターが11周目に相次いでピットに飛び込み、コース上では平手、国本のインギング勢が1、2位を走る形になった。しかし彼らはタイヤ交換義務を残しているので、実質的なトップはオリベイラ。1周目に替えたドライタイヤが暖まってからは他を圧するペースで走り続けている。山本のラップタイムはもうひとつ伸びない。

しかし前方を行く4台の中で平手、国本がピットに戻ることを考えると実質3番手。チャンピオンシップポイントでは前日の予選で2レースともポールポジションを獲得したことで各1点、午前中の第1レースの優勝で8点を積み上げたから、この最終戦を前にアンドレ・ロッテラー37点に対して山本24点と13点あった差は、いまや3点にまで縮まっている。

ここで「全日本選手権スーパーフォーミュラ統一規則」第41条「選手権順位の認定」2項によれば、複数のドライバーが同一の点数を得た場合、「1)高得点を得た回数の多い順に順位を決定する」とある。その解釈としては「1回の大会で得た得点」であって、つまりロッテラーは通常の1大会1レースの優勝とポールポジションで11点が最高得点なのに対して、山本はこの第2レースで3点を得れば、総得点としては同点ながらこの大会で15点を獲得することになり、この「総得点が同点の場合」の最初の認定条件を満たすことになる。つまり3点が与えられる3位フィニッシュがチャンピオン奪取の条件。そのぎりぎりのところを走っている。

最後の2周、4分間の息つく間もないドラマ

しかし鈴鹿に棲む運命の女神はさらなる悪戯を仕掛けてきた。残り5周というあたりで雨が落ちてきたのである。それとほぼ時を一にして23周目のセクター2、S字区間でオリベイラのペースが急に鈍り、この周回を終える前に中嶋一貴に先行されてしまう。トランスミッションにトラブル発生。最終的に1周半を残した27周目のデグナーカーブでギアがロックしてスピンアウト、レースを終えることになる。

シリーズのエンディングに2周を残して山本の前を走るのは、中嶋一貴、ペースの鈍ったオリベイラ、タイヤ交換未消化の国本のみ。オリベイラのクラッシュで2位確実かと思われたのだが…。ここで雨足が急に強まり、コースが一気に濡れてゆく。残り1周に向けて最終シケインに飛び込むところで山本はフロントを滑らせてコースオフ。立ち上がりに向けてコースに戻ったところで大きくリアを滑らせる。そこに濡れた路面をものともせずに一気に差を詰めてきていた小暮が並びかけ、あやうく接触、という状況を必死に回避する山本を抜き去った。まるで第1レースの1周目をリプレイしたかのような情景を切り抜けた山本は、メインストレートでオーバーテイク・システムを作動させてもう一度並びかける。しかし1コーナーに向けてインを取ったもののスピードを落としきれず、ターンインできずにアウト側のエスケープゾーンを走るところまではらんでしまう。直後に迫っていた平川も軽くコースオフ。前を行く小暮も2コーナー立ち上がりで大きくリアを流す。路面がものすごく滑る状態へと急激に変化しているのだ。

ヘアピンのブレーキングでも平川のノーズが山本のトランスアクスルケース後面に接触するかというところまで差が詰まる。さらにその先、スプーンカーブの1つ目で山本はタイヤを滑らせ、コーナリング・スピードが極端に落ちてしまう。迫る平川を思い切りブロックするラインに何とかクルマを持ってゆき、バックストレートの立ち上がりに向けて体勢を整え、そこからの加速で差を広げ、まだ4回分残っていたオーバーテイク・システムも作動させて130R入口まで逃げる。その130Rから最後のシケインまでを丁寧に走らせて、山本は何とか平川の追撃を振り切り、フィニッシュラインを越えたのだった。この最後の1周の間、サーキット全体が息を飲んでいたかのようで、山本の「3位」を見届けたところで大きな吐息に空気が揺れ、そして歓声が沸き上がった。

「アスリートの脱皮」を実感した人々

雨が降りしきる中、表彰台に上った山本を見上げる関係者たちは、それぞれに思いの深さを込めた表情を浮かべていた。

「第2レースではもう少し良いマシンにしてあげられていれば…」と阿部エンジニア。

「昨日のQ3で赤旗が出た。以前の山本ならあそこで『もうダメかな…』と集中力が途切れていたでしょう。今日のような雨も苦手で、弱気になってしまうタイプでした。それがここまで変わった。すごいですよ」。ずっと彼を見守ってきた某技術者の言葉である。「顔つきが変わりましたよね」と口にした人も複数いた。この日、私たちは一人のアスリートが新たなレベルに「脱皮」する瞬間に立ち会ったのである。ただそれは一瞬にして起こったものではない。今シーズンはスーパーGTでトップカテゴリーでの初勝利を挙げ(鈴鹿1000km)、その後、スーパーフォーミュラ菅生ラウンドでデュバルとロッテラーに追いつけずにいた自分自身に厳しい表情を見せていた。そうした中で彼の中に育っていたものがあり、それが「見えないライバル」を相手にしたこの日の戦いの中で、彼自身を変化させる反応に結びついたはずである。

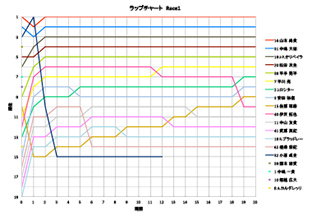

■ラップチャート Race1

第1レースのラップチャート。スタートで国本が遅れ、そこに後方から中嶋一貴、塚越が競りかけて1コーナーのアプローチで4車を巻き込むアクシデント発生。1周目のシケインで山本がミスし、小暮に抜かれたのだが…。流れが落ち着いた後はスプリントレースだけに順位変動は少ない。

第1レースのラップチャート。スタートで国本が遅れ、そこに後方から中嶋一貴、塚越が競りかけて1コーナーのアプローチで4車を巻き込むアクシデント発生。1周目のシケインで山本がミスし、小暮に抜かれたのだが…。流れが落ち着いた後はスプリントレースだけに順位変動は少ない。

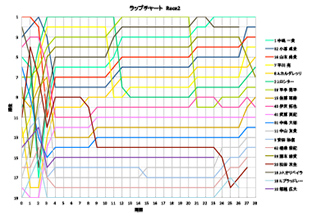

■ラップチャート Race2

第2レースのラップチャート。序盤の順位変動がそれぞれのエンジニアとドライバーの判断を物語る。ロシター、平川、平手、国本はドライタイヤでスタートし、タイヤ交換義務のピットストップを遅らせて順位を上げたが、早期にタイヤ交換を済ませて追ってくるオリベイラ、中嶋一貴他との間に有効なギャップは作れず、ピットストップで順位を落とした。オリベイラのマシン・トラブルがなけば、その周回に雨で小暮に抜かれた山本の3位は危うかった。

第2レースのラップチャート。序盤の順位変動がそれぞれのエンジニアとドライバーの判断を物語る。ロシター、平川、平手、国本はドライタイヤでスタートし、タイヤ交換義務のピットストップを遅らせて順位を上げたが、早期にタイヤ交換を済ませて追ってくるオリベイラ、中嶋一貴他との間に有効なギャップは作れず、ピットストップで順位を落とした。オリベイラのマシン・トラブルがなけば、その周回に雨で小暮に抜かれた山本の3位は危うかった。

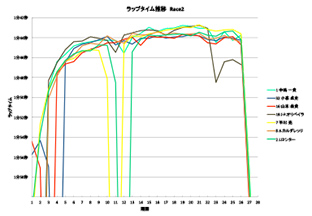

■Race2上位陣のラップタイム推移

第2レースの最終順位上位6車とオリベイラのラップタイム推移。1周目のタイヤ交換から後、オリベイラがずっと速いタイムで周回を続けたが、突然のトラブルでペースが急落している状況がまず見て取れる。トラブルがなければ中嶋一貴の逆転は難しかったか。マシンのセットアップが合わせきれなかったか、チャンピオンへのプレッシャーか、山本のペースは上がっていない。タイヤ交換後の平川のペースは速く、21周目にこのレースのベストラップを記録。さらに雨が降り出した23周目からの6周は他を圧している。

第2レースの最終順位上位6車とオリベイラのラップタイム推移。1周目のタイヤ交換から後、オリベイラがずっと速いタイムで周回を続けたが、突然のトラブルでペースが急落している状況がまず見て取れる。トラブルがなければ中嶋一貴の逆転は難しかったか。マシンのセットアップが合わせきれなかったか、チャンピオンへのプレッシャーか、山本のペースは上がっていない。タイヤ交換後の平川のペースは速く、21周目にこのレースのベストラップを記録。さらに雨が降り出した23周目からの6周は他を圧している。

*画像クリックでPDFが開きます。