Special Issue

SF13、そのパフォーマンスの極値が体現された2日間

SF13、そのパフォーマンスの極値が体現された2日間

2013 FUJI SPRINT CUP

両角岳彦

5年間破られなかったラップレコード

1分22秒718。2013年11月23日12時20分37秒、このラップタイムが5年間にわたるSF13(スウィフト017.n)と3.4リッターV8エンジンの時代を通した富士スピードウェイの最速絶対記録として歴史に刻まれた。そのレコードホルダーとなったのは、国本雄資。

JAFグランプリ・富士スプリントカップ予選、コースレコード更新の予感はあった。晩秋の富士スピードウェイは快晴、微風のこれ以上はないコンディション。予選開始時の気温13℃、路面温度は柔らかな陽光を受けて19℃まで上がっている。

従来のコースレコードは2008年4月4日に行なわれたこの年初戦の予選で松田次生が記録した1分24秒290。FN06(ローラB06/51)と3リッターV8の最終年度にあたり、この年まではブリヂストン供給のタイヤも2スペックあった。翌2009年からは年間1スペックになり、これだと真夏の高温路面にも耐えられることを最優先に、かなり“硬い”コンパウンドを使わざるをえない。ここでタイヤ特性が変わり、加えて2009年以降、富士スピードウェイでの開催は7月半ばになって気温、路面温度とも高く、あるいは雨もあって(昨年の富士スプリントカップ予選も)、2008年春に松田が刻んだコースレコードが5年にわたって更新されることなく残る状況が続いていた。

今年、タイヤの仕様が少し変わった。何度か語られているようにフロントタイヤの骨格剛性を高めたことが最大のポイントであって、これが旋回性能を高める方向に働いた。開幕前にこのタイヤを使った最初の鈴鹿テストでは速いタイムが続出した。続いて3月20・21日に富士スピードウェイで行なわれた公式テストでもこの傾向は続き、J-P.オリベイラが1分22秒366のベストタイムをマーク。国本は1分22秒737で5番手。11番手に入った平川亮までが1分22秒台を記録した。すでにこの時点で公式戦の場でのレコード更新は見えていたといってもいい。しかし7月の第4戦・予選は気温30℃、路面温度40℃超でとてもタイムが出るコンディションではなく、レコード更新はここまで持ち越しとなっていたのである。

「最速記録」の更新が予期された背景

気温が下がれば大気の密度が上がり、同じ体積の中に含まれる酸素分子の量が増えるから、それに見合った量のガソリンを混合すれば出力が増える。空気の流れが生み出す力も増えるからダウンフォースも強まるが、空気抵抗も同じように増えるから、両者のバランスを調整して車両特性を合わせ込むので、こちらは直接「速さ」につながるわけではない。エンジンパワーと走行抵抗のバランスとして現れるストレートエンドでの到達速度を見ると、7月の第3戦では速いマシンで302〜304km/h程度だったものが今回は306km/h前後、前走車両に追いついてスリップストリームが効いた状況では308〜309km/hと1%ほど上がっている。

一方、2013年仕様のドライ路面用ブリヂストン・タイヤは路面温度が20℃あたりでしっかり「熱を入れる」とそのパフォーマンスをフルに発揮することが、春先のテスト以来の実績で裏付けられている。

最速記録を刻む条件は整った。

加えて今回のレース・フォーマットはフリー走行1回、予選は1セッション全車同走、そして決勝レースは22周・100kmでタイヤ交換義務無し。これに対してドライ路面用タイヤは全セッションを通して3セットの使用が認められているが、新品は2セットのみ供給。残り1セットは前戦などで使用経歴のある、いわゆる「持ち越しタイヤ」となる。そうなると、まず最初のフリー走行は持ち越しタイヤで走る。予選は25分間なので、アウトラップからもう1周タイヤを暖めてからアタック、次の周にピットに戻り、タイヤ交換して再出撃、というパターンを組んだとしても少し時間が余る。ならばこの予選にニュータイヤ2セットを投入。決勝レースは距離も短いので、そのうち磨耗の少ないほうを装着してスタートする、というタイヤ戦略が大勢を占めるものと考えられた。

そこで次は予選の時間配分をどうするか。皆、同じことを考えるのでコースが混雑するのは目に見えているから、アタックに出るタイミングがひとつの鍵になる。前走車両に引っかかるなどしてアタックをミスしたら、ブリヂストン・タイヤのピーク・グリップが続くのを活かしてもう1周連続アタック、という手もある。しかし結果を見ると、2周連続アタックをかけた場合、100Rからヘアピンという中速コーナー・セクションのセクター2までは速いのだが、最後のヒルクライム・セクションのセクター3でタイムが落ちる。深く回り込みつつ低いギアで強い駆動力をかける上りのコーナーが連続するだけに、コンパウンドの粘りのわずかな低下や、発熱によって内圧が適切なところを越えるだけで、コンマ何秒かのタイムを失うのである。

予選開始とともに全車コースへ出て行く。この最初のアタックが一段落した12分経過の時点ですでに15台が旧レコードタイムを更新、そのうち13台が1分23秒台に入る、という状況であって、タイミングモニターの最上段は中嶋一貴の1分23秒248。さらにもう一度ニュータイヤを投入してアタックする時には、路面のラバーインも進み、ドライバーの集中力も高まることを考えると、1分22秒台突入も見えて来ていた。

富士スピードウェイ「最速記録」を歴史に刻む走り

しばらくの静寂の後、残り7分の時点でまずトムス、ダンデライアンといったチームが動き出した。少し遅れてルマン、ナカジマ、無限などのチームピットからそれぞれ2台ずつのマシンが相前後してコースへ。INGINGの平手、国本はさらに間を置く形で最後方からアタックに「出撃」していった。

基本的には各車アウトラップを含めて2周をタイヤのウォーミングアップに使い、3周目がアタックラップというパターンで走り始めたが、さすがに19台が一斉にコース上に出た状態ではいわゆる「トラフィック」に前方をふさがれるケースが頻発する。アンドレ・ロッテラーは「J-P(オリベイラ)に引っかかった」ということでピットアウト後3周目のタイムが1分23秒台に止まり、1周クールダウンして再アタックするもタイムは少ししか伸びず14番手に沈む。そのオリベイラは相前後してコースインした同チームの松田に、その松田は伊沢拓也に追いついてしまってペースを乱されていた…といった連鎖反応が各所で発生していた。

その中で2周のウォーミングアップラップを終えて計測ラインを通過したのが残り46秒、というぎりぎりのタイミングで出走した国本が、自ら「どこもミスしなかったパーフェクトなラップ。これはタイム出るなと思って最終コーナーを立ち上がりました」と振り返る、競技運転としては理想の形を達成して、チェッカードフラッグが振られている計測ラインを通過したのである。1度目の出走では2周連続アタックを行なったがベストは1分23秒台。この2度目の出走はインラップも含めて最小限の4周にとどめて合わせて9周の予選走行は、エンジン不調に見舞われて十分な走行ができなかった佐藤琢磨を除けば最少の周回数だった。

遅めの出撃で前方の間隔を確保し、ほとんどのクルマがアタックに入っていて相対的なタイム差は1周1秒あまりに縮まる(走行するマシン同士の間隔の変化は少ない)最終周回に一度だけのアタックをかける、という戦術が功を奏したわけだ。同じアプローチで国本の30秒前方を走った平手晃平もアタックを成功させて予選3位に飛び込んできた。この二人の間、フロントローの右側には、2回目のアタックに早めに出走し一発で速いタイムをマークしたロィック・デュバル。2分弱を残して1分22秒810と、国本にわずか1000分の92秒差のタイムを出した後も再アタックの可能性を探ったのか、チェッカードフラッグまでさらに2周コースにとどまっていた。4、5番手にはインパルのオリベイラ、松田が続き、6番手は2周連続のアタックを試みた(強いられた、と言うべきか)中嶋一貴がその最後の周回で1分23秒を切って滑り込んだ。ここまで6人が1分22秒台、15番手の安田裕信までが旧レコードを破り、国本から安田までのタイム差が1.127秒。それが最終3分間に集中してタイミングモニターの表示が刻々と入れ換わるという、SF13でのタイムアタックの掉尾を飾るにふさわしい、そしてスーパーフォーミュラならではの、シビアで濃密な予選が繰り広げられたのだった。

「スプリントレースの鍵はスタート」ならばこそのつば迫り合い

一夜明けて…。

この日も空はきれいに晴れ上がっていた。天候が変りやすい富士スピードウェイとしては珍しい二日続けての穏やかな好天。その中で22周・100kmの「SF13最後の競争」に向けて、チームもドライバーも淡々とレースに向けたルーティンをこなしていた。ドライバーとしてはこの2日の中でスーパーGTとの掛け持ちもあるのが富士スプリントカップならでは。今回その「掛け持ち」となるのは13名。土曜日、スーパーGTの予選はこの全員が走り、第1レースには8名が出走しているが、日曜日にスーパーフォーミュラを戦った後スーパーGTのコックピットに収まるのは5名。とくに中山友貴はスーパーフォーミュラのレースを終えた30分後にはGT300第2レースに向けて無限CR-Zに乗り込むので、この日最も忙しいドライバーとなる。

F4、スーパーフォーミュラ、GT300、GT500と、日照時間も短くなった11月下旬の1日に4つのレースが行なわれるスケジュールだけに、朝のフリー走行は組まれていない。セットアップの確認は、スターティンググリッドに着く直前の8分間ウォームアップでピットレーンをスルーしつつ周回する間に行うしかない。とはいえ走る距離はいつもの半分以下なので燃料搭載量も40kg程度と少ないし、タイヤ交換義務もないからニュータイヤでスタートしてそのまま走りきる。タイヤのデグラデーション(周回が進み、走行距離が長くなるにつれてグリップが低下してゆくこと)が問題になる距離ではない。前日とコンディションの変化も少ないので、各車のエンジニアにとって悩む要素は多くなかったはずだ。

スターティンググリッドでのセレモニーもこの日ばかりは短く(全レースを一括した形で進められた)、定刻の12時45分にフォーメーションラップへと全車が動き出した。国本を先頭にメインストレートに戻ってきたドライバーたちは一度スピードを落としたところから1速で急激にトラクションをかけ、リアタイヤを空転させたり、その加速とブレーキングの繰り返しの中でステアリングを左右に振ってフロントタイヤを押しながら横滑りさせることで少しでも熱をいれようと試みる。そしてグリッドオン。

5つ並んで点灯したスタートシグナルがブラックアウトした瞬間、5列目右側に位置する伊沢がストール。その後方のドライバーたちは巧みに交わして加速を続ける。前方では国本がトップをキープし、デュバルは若干「蹴り出し」が悪くそのままインを押さえて1コーナーに向かう。ここでクラッチミートがジャストタイミングだったのは3列目アウトから出た松田で、一気にイン側にラインを交差させて1コーナーまでに2番手に上がる。その右斜め後から出た中嶋一貴は逆にアウト側に向かうラインを取ったのだが、これに前をふさがれる形になったのが直後から同じコースで加速する中嶋大祐で、並走してアウト側を加速するチームメイトの小暮卓史のマシンとホイールが接触、一貴のテールに当たったノーズまわりも飛散して、1コーナー先でレースを終えてしまう。小暮も傷ついてこの周回でピットインし、コースに戻った時には周回遅れになっていた。

追いついた。しかし並びかけられない…

こうして1〜2コーナーを旋回し終わったところで形作られた隊列は、国本−松田−デュバル−平手−中嶋一貴−山本尚貴−オリベイラとなり、その状態で1周目のメインストレートに戻ってきた。ここでデュバルが松田に迫る。1コーナーにアプローチするブレーキングでデュバルを押さえ込もうとした松田だったが、マシンの速度を殺しきれずオーバーシュートしてしまう。さすがに手練の技を見せてアウトいっぱいでコース上に踏みとどまりはしたがデュバルがそのイン側を抜けてゆき、ここで2、3位が逆転した。

「押さえたかったですが、(フォーメーションラップの後、1周してきただけの状況では)タイヤの内圧が上がりきっていなくて、グリップしてくれませんでした」(松田)。

これに対してスタートで遅れたデュバルは、2番手に上がった2周目に1分25秒249(1コーナーの攻防は松田がオーバーシュートしたことでほとんどタイムロスせずにすんだということ)、さらに3周目には1分25秒245というこのレース22周の中で自身のベストラップを叩き出して、1周目だけで1秒以上の差を付けられた国本に追いすがる。つまりこの時すでにデュバルのタイヤはこの日の最適状態(内圧)になっていた、と見ていい。「前を追いかけるのにかなりタイヤを“使った”ので、レース後にデータロガーで確認したところでは、14〜15周目あたりで狙った内圧を越えるところまで上がってしまっていました」(デュバル担当の山田健二エンジニア)。それを反映してデュバルのラップタイムは14周目に1分26秒に落ち、終盤に向けて停滞気味になっている。

逆に松田は短いレースも半ばの11周目から1分25秒台前半にタイムが上がり(タイヤにしっかりと熱が入って内圧も狙いのところまで上がったのだろう)、15周目に自身のベストラップ1分25秒289を記録。ここで前をゆくデュバルとの差を0.5秒まで詰めたのだが、追い越しを試みるところまでには踏み込めない。メインストレートの終端近くではデュバルの304〜306km/hに対してスリップストリームが効いて10km/hほど優速になるのだが、もちろんデュバルも巧みにラインを押さえて並びかけるところまでは来させない。そのまま1-2コーナー、コカコーラ・コーナーまではテール・ツー・ノーズ状態で走れるのだが、速度が乗った状態で向きを変え、そのまま高速コーナリングに入る100Rの入口あたりでは距離が開き、スーパーフォーミュラにとっては中速〜高速のコーナリングとなるアドバンコーナー(ヘアピン)から300Rにかけてのセクター2では、その距離を詰めることができない。

「このマシンは、前のクルマの直後に付いて空気が乱れた所に入ると、フロントのダウンフォースが抜けるのではなくむしろリアのグリップが落ちて、オーバーステア(踏ん張ってほしいリアタイヤが外に流れる動き、の意)になってしまうんです。前が逃げるのであれば何とかしようもあるんですが、後が流れてしまうと始末が悪い…」(松田)。SF13の空力デザインは、コックピット両側のサイドポンツーン下面に形作られたベンチュリー・トンネル(断面積を絞ったところから後方に向けて拡げられていて、そこで気流が拡散して圧力が低下。これがダウンフォースとして働く)によって大きなダウンフォースを生み出している。そのベンチュリー部分のある位置からすれば、底面に生ずるダウンフォースの着力中心はマシンの重心点よりも少し後方にあると見ていい。したがって前走車両がかき乱して渦が生じている空気の中に突っ込むと、このトンネル部分に流れ込む気流が乱れることでダウンフォース量が急に減り、4つのタイヤに加わる空力荷重は後輪側の方がより多く減ってバランスが崩れ、リアタイヤの踏ん張りが抜ける挙動が現れるものと考えられる。

19周目に向かうストレートで松田はオーバーテイク・システムを作動させてデュバルのミラーに自らのマシンを映すところまで迫るが、1コーナーで並走状態に持ち込むところまでは行けない。この攻防の間に、先頭の国本との距離が少し開いてしまう。

力を尽くした接近戦が各所で繰り広げられていた。

その国本のペースは、デュバルが1秒圏に接近してきたことを確かめた9周目に自身のベストラップ(1分25秒3809、続けてもう1周、1分25秒台前半を刻んで逃げる。レース終盤は追う側のデュバルのペースが少し鈍ったこともあって、そのまま逃げ切りに成功した。デュバル、松田の後方は1周目1コーナーから接近戦を続けた中嶋一貴、山本、オリベイラの順。3番手グリッドからスタートした平手は序盤のペースが上がらなかったことが響いて8位に沈んだ。逆にトラフィックでグリッド14番手に甘んじたロッテラーは、スタート直後から塚越広大、平川亮と競り合いながら1コーナーに飛び込み、ナカジマの2人がスタート直後に後退したことでここで10位に上がる。次の周回では平川、ロッテラーと相次いで塚越をかわして8-9位に。そのまま前の平川に接近して走り続けたロッテラーは17周目に入るメインストレートでオーバーテイク・システムを稼働させ、1コーナーで平川をパスして8位。前をふさいでいたマシンをかわした次の周回でパッとペースを上げる走りで、19周目には彼自身のベストラップ、1分25秒190をマークしてみせた。

この22周の中で演じられた攻防を振り返れば、3〜6番手を争ったグループ、そこには追いつけなかったがアグレッシブな攻めで7番手まで上がってきたロッテラーの走りなど、先頭集団の後方でも厳しい接戦が繰り広げれていた。短いレースゆえに、そして長い直線の終端で勝負に出られないとセクター2は高速コーナーで前述のように接近が難しく、セクター3はきつい上り勾配の中を深く曲がり込む低速コーナーが連続し、立ち上がりで加速を鈍らせないためにはコーナリングラインの自由度が少ない、という富士スピードウェイのレイアウトとSF13の相性ゆえに、順位変動が少ない競争ではあったけれど、そこに現れるコーナーひとつひとつの攻防とセクタータイムの変動などのディテールを読み解きつつ見守れば、いつも以上に濃厚な味わいが楽しめた「SF13最後の戦い」だったのである。

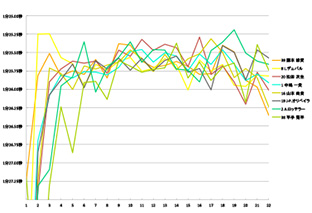

■決勝上位8台のラップタイム推移

決勝レースで8位までに入賞したドライバーの22周のラップタイム推移を見る。まずデュバルの2〜3周目が突出して速い。スタートを失敗したことでペースを一気に上げて前を追うしかない状況だったわけだし、またそれができる競技者があることがここに現れている。逆にその左側、3番手からスタートした平手のペースは極端に遅かった。松田は今回はスーパーGTとともに抜群のスタートを見せたドライバーだが、このレースでは序盤の切れ味が若干不足したことで一度は奪った2位を失っている。中盤以降は全体最速までペースが上がったのを見ると、惜しかったと言わざるをえない。同じチームのオリベイラも序盤はペースの上がりがやや遅く、中盤は前2車(中嶋一貴、山本)に追走したことで速さを見せられたのは終盤に入ってからだった。

決勝レースで8位までに入賞したドライバーの22周のラップタイム推移を見る。まずデュバルの2〜3周目が突出して速い。スタートを失敗したことでペースを一気に上げて前を追うしかない状況だったわけだし、またそれができる競技者があることがここに現れている。逆にその左側、3番手からスタートした平手のペースは極端に遅かった。松田は今回はスーパーGTとともに抜群のスタートを見せたドライバーだが、このレースでは序盤の切れ味が若干不足したことで一度は奪った2位を失っている。中盤以降は全体最速までペースが上がったのを見ると、惜しかったと言わざるをえない。同じチームのオリベイラも序盤はペースの上がりがやや遅く、中盤は前2車(中嶋一貴、山本)に追走したことで速さを見せられたのは終盤に入ってからだった。

*画像クリックでPDFが開きます。