Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

「フォーミュラ格闘戦」時代、創生

Round1 Suzuka Circuit

両角岳彦

後方渦流の中から「攻める」ことができるSF14

130R。鈴鹿で最も高速を保って旋回するコーナー。空気の流れを利用して車体を路面に押し付けタイヤ荷重を増し、より大きな遠心力(慣性力)を受け止めることで運動性能を高める今日のレーシングカーでは「接近戦」が難しいコーナーでもあった。そこで前を走るマシンのテールに食らいついて飛び込んでゆく。これができれはその先の短い直線で並びかけ、最終シケイン(日立オートモティブシステムズ シケイン)で勝負を仕掛けることができる。

スーパーフォーミュラ新時代、車体もエンジンもまさに「ブランニュー」のSF14+NREの初めての戦いでは、随所で接近戦が演じられた。S字に連なるマシンの群れ、逆バンクを駆け上がりデグナーカーブに向かう中での並走、スプーンカーブへ飛び込むブレーキングで並びかけ、そこでは引いても左に曲がり込む複合コーナーの立ち上がりに向けて前のクルマのテールに食いつき、バックストレッチの立ち上がりに向けてオーバーテイクシステム作動…。そして130Rからシケインへ。

空力的ダウンフォースに「速く走る能力」の多くを依存する今日のレーシングカーでは、マシンが通りすぎた空間には強烈な空気の渦が乱れ動く。待機の中を切り裂くように抜けて行く中で強いダウンフォースを(同時にドラッグ=抵抗も)生み出すということは、それまでは静止しているか、あるいは風の流れだけだった車体周囲の空気を一気に強く動かし、押し退けて、その運動によって圧力の変化を生み出すわけで、そうやって押され動く空気は車両が通り抜けた後の空間に一気に戻ろうとする。ここに大小様々な「渦」が生まれる。とくにダウンフォースを生むということは、空気をマシン後方に向けてはね上げる動きを残して行くので、路面に近い所は乱れが大きいだけでなく、圧力も下がる。この「乱れ」の中に次の車両が飛び込んで行くと、空気が落ち着いている状態なら車体に加わるはずの空気力が得られなくなってしまう。

だから、接近戦が難しい。前を走るマシンに追いついたところでコーナーが現れる。ここでブレーキングからステアリングを切り込んでマシンの向きを変える動きを作る。その時、タイヤを路面に押し付ける空気の力が出ていない。さらに空気の渦によって変動する。この状態では減速も足りなくなるし、旋回に向かうターンインの動きを作るタイヤのグリップ(摩擦力)も足りない、あるいは安定しないので、手探りでクルマを操るしかない。やむをえず、フロントタイヤがしっかり路面をつかむ感覚が現れるところまで前のマシンとの距離を離す。つまり早めにアクセルを戻る。せっかく並びかけられそうな距離まで迫っていたのに…。

これが今日のトップカテゴリーでしばしば見られる攻防のパターン。高速でアプローチするコーナーほど、この傾向が強くなる。ブレーキングゾーンで、速度が落ちて車間が詰まるはずなのに、逆にその手前でスーッと間隔が開いてしまう。後から攻めているはずのドライバーが自ら「引いて」いるのだ。つば競り合いが演じられるのは低速コーナーばかりだけれども、あまりタイトに回り込む所では並びかけることがそもそも難しい。

ところがSF14を操るドライバーたちは、中高速コーナーへの飛び込みでも前のマシンにぴたりと付けて離れない。その先にチャンスが生まれる。ディフェンス側もミラーに視線を配りながらの攻防。

予選直後の記者会見でロッテラーがこんなことを言っていた。「ぼくらがこのマシンでレースするのは初めてだから、接近して競り合っている中でマシンの挙動がどう現れるかなど、明日にならないと分からないことが色々ある」。彼らがコーナーに飛び込んで行く瞬間にどこでアクセルペダルを戻すか、それはデータではなく、感覚で決まる。フロントタイヤが路面を「グリップしている」感触があれば、前を走るクルマに迫ったままコーナーに飛び込んでゆく。それが自動車競争運転者の習性だ。SF14同士の接近戦の中で多くのドライバーは「付いていける、大丈夫」と感じ取ったから、他の空力依存型フォーミュラカーの競争では最近なかなか見る機会がない、中高速コーナーでのテール・ツー・ノーズ、サイド・バイ・サイドが演じられたのである。

「軽さ」が生み出す高い運動能力を繊細に操る

こうして「攻める」機会を見出す。その前提として、SF14の運動性そのものの高さを看過するわけにはゆかない。車両全体としての軽量化に加えて最低重量規定の85kgに合わせて作られ、背も低いエンジンの軽さと重心の低さが、ちょうどドライバーの背後にある重量物として、向きを変える動き(ヨーイング)を軽快に、俊敏にすることに直接効いてくる。操舵操作への反応が速いことを、多くのドライバーが口にしている。その反応の速さと素直さを体感し、把握したドライバーは、競り合いの中で「マシンの動きを作る」ことを意識することから解き放たれ、自分の身体の延長としてマシンが運動する感覚に入り込んでゆく。

向きを変える挙動だけでなく、そこからの旋回の中でタイヤは常にジワジワと横すべりすることで遠心力を受け止める摩擦力(グリップ)を生み出しているのだが、その滑りが急に増えることがしばしば起こる。前が滑れば旋回軌跡がふくらむ。後が滑ればスピン挙動に陥るのでステアリングを戻して前後のグリップバランスを修正することを強いられる(これらを「アンダーステア」「オーバーステア」と言うことも多いが、運動力学の定義からは外れているので、あくまでも感覚的な表現)。SF14は、このタイヤの滑りが大きくなる瞬間の挙動がマイルドで、しかも修正操作を加えて「待つ」と挙動が収まるという。ここでも運動の中で慣性として作用する質量が小さいことが効いている、と推測できる。

その分だけドライバーたちにとっては「マシンが手の内にある」感覚が味わえるので、速さとともにコーナリングを楽しむドライビングになりがちだ。つまり、タイヤを滑らせながらマシンの挙動と旋回姿勢の変化を自分でコントロールして走りたくなる。コーナーを俯瞰して走りを追う映像を見る中で、そうした細かい挙動変化が見て取れることもたびたびあった。その一方でインタビューの中でロッテラーなど何人かのドライバーが「(このマシンのドライビングには)繊細さが必要だ」と口にした。コントローラブルであっても、タイヤを細かく滑らせたり、修正動作を加えて接地面(タイヤのトレッド表面と路面が触れ合っている部分)をねじる動きを小刻みに加えたりすると、その分だけ無駄な摩擦が生ずる。それによってほんの少しずつタイムを失う。それを感じ取っているのだ。ドライビングというスポーツにおける意味合いとしては、「繊細(デリカシー)」よりも「精度(プレサイス)を高める」というイメージのほうが適切かもしれない。今回も予選ではラップタイム差1秒の中に10台近くがひしめく。その中で自分のポジションをひとつでも上げるためには、このマシンの能力をフルに引き出すためには、そこが鍵になりそうだ。これから実戦の中で走り込みを重ねるにつれて多くのドライバーがそこに気づいてゆくだろう。

軽量化と旋回能力の追求はかつて日本のお家芸だった

「クイック&ライト」すなわち「俊敏に、軽量・軽快に」というSF14の基本コンセプトと、そして複数のマシンが連なった時に後方車両がダウンフォースを失わないように、という空力デザインがたしかに実現されたこと、そしてそれが競争をどれほど面白くエキサイティングなものにするかが、早くも緒戦で明らかに「目に見える」ものとなった。

そこに演じられた接近戦は、「トップレベルのパフォーマンスを持つフォーミュラカーによる『格闘戦』」と表現してもいいだろう。軽量で俊敏で、操縦者の意志にタイトに追随するマシンが入り乱れるかのように群れをなし、互いの距離を詰めながら、しかし接触することなく「寸止め」の戦いを繰り広げる。それを見つめる私個人の脳裏に、大空を3次元に機動して縦横に回り込む旋回によって相手の背後を取る「格闘戦」に勝つことを追求した零式艦上戦闘機とその設計思想が思い浮かんだ。軽量化への徹底的なこだわりと、繊細といえるほどの設計が全身にあふれる機体である。今日、唯一オリジナルの機体(補強改造などは加えられているが)とエンジン(中島飛行機製の「栄」空冷二重星型14気筒)で飛行可能な機体を所有しているアメリカ・カリフォルニア州の航空博物館「Planes of Fame」の館長であり、自ら何度もこの機体(五二型)を飛ばしているスティーブ・ヒントン氏は「兵器としてどうかを語る立場にはないけれども、『スポーツプレーン』としては、今でも世界最良の運動性と操縦への反応を持つ、素晴らしい機体だよ」と語ってくれたものである。

ちなみに昭和12年(1937年)に開発指示が出たことで「十二試艦戦」として設計と試作が進められ、昭和15年(当時の日本が使っていた暦の紀元2600年)に初期型(一一型)が制式化されたことで「零式艦上戦闘機」と命名された。日本語で「零」は「れい」であって、「zero(ゼロ)」は英語なので、「ゼロ戦」という俗称は日英語が混在したものである。余談ではあるけれども。

SF14を速く走らせることではトムスがまず一歩先行

19台のSF14による初めての戦いは、積雪によって中止になった最初の富士スピードウェイ公式テストの代替として設けられた金曜日午後の占有走行から、速さではトムス勢がリードする形で始まった。直線後半のうねりを越えてゆく中でフロントが跳ねるピッチ(周波数)が他のチームよりも少し速く見えることから、はサスペンション・ストロークが縮む時にバンプストップ、いわゆる「パッカー」に当てて止めるところを積極的に使っていることがうかがえ、車両底面の地上高をより低く設定するあたりの煮詰めが他に先行しているのではないか、と推測された。

一部に、フロント・サスペンションのストローク(上下)方向の振動を抑える「サード・ダンパー(サード・エレメント)」に、錘で特定の振動を打ち消すマスダンパーの機能を主にした「イナーター」を組み込んだチームもあったようだ。しかしこの機構はもっと速い特定のリズムでバネ上(車体側)が共振するように跳ねる振動を打ち消すのには効果的だが、空力荷重も含めて車体振動とタイヤの接地荷重変動の関係を確かめられる試験装置、いわゆる「7ポスト・リグ」などを活用しないと、なかなか効果が現れるところまでセッティングが進められないのではないかと思われる。

そのトムスのマシンを駆るアンドレ・ロッテラーが予選もトップ。ノックアウト方式の予選Q2で出した1分36秒996がまずはSF14によるラップレコードとして記録に刻まれたのだが、ロッテラー自身によれば「Q3はスプーンカーブの2つ目で少しミスをしてインにつけなかった…」とのこと。それでもQ3のタイムは1分37秒022だったのであって、「タラレバ」を言えば1分36秒台半ばまでは行った可能性がある。しかも予選の時間帯は路面温度が30℃を越えていたので、タイヤとしてはもう少し低温のほうが一発のタイムが出たと思われる。つまり条件さえ整えば、仕立て下ろしの現状でも1分35秒台に迫るタイムが出ても不思議ではない。SF14の速さはそういうレベルにある。

そして翌日曜日の午後を迎える。スタートシグナルの赤灯が5つ並び、消えた瞬間、新しい時代の幕が切って落とされた。最初の「蹴り出し」の先でポールポジションのロッテラーに右後方から出た中嶋一貴が並びかけ、1コーナーまでに前に出る。これも全員にとって初めての、ステアリングホイール裏面の左右下に組み込まれたパドルを握り、離すことでクラッチがつながり始める位置(「バイトポイント」)を探り、さらに完全につなぐ、と連続的にクラッチ断続用の油圧シリンダーを動かすシステムによるスタンディングスタート。前日の予選終了後にトムスの東条エンジニアが「(クラッチを操作する手指について言えば)一貴のほうが器用ですから」と語ったことが、まさに現実となった形だった。

我々観察者の中では、スタートの瞬間から燃料流量が5%増える(8000rpm以上で)オーバーテイク・システムを稼働させたほうがダッシュ力が強まるはず、と考えられ、1コーナーに向けてどれだけのマシンが使ってくるかに注目していたのだが、ロールフープに組み込まれた5つのLEDの点滅はステアリングホイール上のボタンを押してから5秒後に始まる 仕組みになっている(後続車がオーバーテイク・システムを作動させた瞬間に周囲がそれと知ってしまうと前走車もすぐに対抗して作動させ、加速が同じになってしまうので、表示開始を遅らせている)こともあり、また発進の瞬間から低いギアで加速しつつシフトアップする中ではもともと駆動力があり余っていてホイールスピンしてしまうので、高いギアに移ってから作動させたほうが効果的だ。さらに、スタートの瞬間はクラッチパドルを、動き出したらすぐにギアシフト用パドル(アップシフトは右)を操作するのに手は忙しく動いている。オーバーテイク・システムのボタンをどう押すか。結局、中嶋一貴のロールフープでLEDが点滅を始めたのは1コーナーに飛び込んで行く中でだった。

1ストップ必至の中でセーフティカー導入

そのまま中嶋一貴は順調に周回を重ね、背後に付けるロッテラーとともに後続をじわじわと引き離してゆく。ロッテラーもこの段階ではあえて追い迫ることはせずに、おそらくはほぼ満タンの90リットル以上、70kgほどか、あるいは若干少ない程度でスタートした燃料が徐々に軽くなり、タイヤを傷めずにペースを上げてゆく時期を図っているようだ。

序盤の10周を終えて早めにピットストップする戦略を採ったのは平川亮と小暮卓志。ともに12周を終えたところでピットに飛び込んできた。ここからレースがどう動くか、と見守る中でアクシデント発生。15周目に入ったS字でナレイン・カーティケヤンがスピン、コース中央に真横を向いた姿勢で止まってしまった。後続車は両側からこのマシンを避けてゆく。この直前、トップの中嶋一貴とカーティケヤンの差は17秒にまで開いていたから、停止したマシンの排除にオフィシャルたちが駆け寄る段階で、中嶋はもう西コースを走っていた。

「オフィシャルがマシンを押し始めたのでセーフティカー(SC)は出ないのかな…という思いがよぎって、ドライバーへの連絡が一瞬遅れてしまいました」と中嶋一貴担当の小枝エンジニアがその瞬間を振り返る。一方、ロッテラー担当の東条エンジニアは「SC出るかも」と無線で語りかけていた。このトップグループが15周目を完了するまさにそのタイミングで「SC」ボードが提示された。瞬時に反応してピットロードに飛び込んできたのはロッテラー、そしてジェームズ・ロシター、ロイック・デュバル。ロッテラーはさすがにWEC(世界耐久選手権)でシビアな戦いを何度となく経験しているドライバーならでは、という動きだった。INGINGの2台(石浦宏明、国本雄資)、ダンデライアンの2台(野尻智紀、武藤英紀)はそれぞれダブルストップとなり、後から入った方はSC先導の隊列に戻った時に後に下がってしまう。他にも続々とピットインする車両が続いたのだが、中嶋一貴とJ.P.オリベイラは「ステイアウト」。SCランは2周で終わったため、30周目までピットストップを引っ張ったこの2台は、上位フィニッシュの権利を失うことになってしまった。

上手の手から…

SC導入に的確に反応したピットストップでトップに立ったロッテラーにとって、ここまでの流れからすれば後は楽なレース展開になるかと思われた。しかしペースが上がらない。日曜朝のフリー走行でのタイムなどから燃料が軽くなるにつれて1分40秒台に入ってくるものと見られていたのだが、1分42秒での周回が続く。

その後方では、ロシターとデュバルが接近戦を繰り広げつつ、 ロッテラーよりも速いペースの周回を続けていた。SCラン明けの17周目からコースのあちこちでデュバルが仕掛け、ロシターがディフェンスする格闘戦を演じてみせ、22周目も終わろうとするシケイン入口でデュバルがロシターのインにマシンをねじ込む。切り返しでロシターがクロスラインを狙うが両車ほぼ並走状態でコーナーを立ち上がり、まずロシターがオーバーテイク・システム作動。デュバルも一瞬遅れただけでロールフープのLEDがフラッシュを始めた。1コーナーでインを取ったデュバルが前に出てこの格闘戦に決着がついた。まさに新しい「燃料流量5%増量」のオーバーテイク・システムの効き味を楽しませてくれた攻防だった。

これでロッテラーへの挑戦権を手にしたデュバルは1分41秒台にタイムを上げて追ってゆく。ロッテラーのペースダウンは、ピットストップでフロントタイヤが左右逆に組み付けられてしまったことが原因だった。TV実況放送の映像では、ロッテラーのマシンに装着されるフロントタイヤのトレッド面にチョークで描かれた矢印が前から見て上向き、つまり回転方向が逆であることが捕らえられていた。予選で一度使ったユーズドのタイヤであり、マシンから外した後にこうしたマーキングが描かれるし、それ以前にサイドウォールにセットナンバーと回転方向「L」「R」の文字が手描きされている。それを逆にピットレーンの作業エリアに置いて作業にかかってしまったわけだ。SCランの中の作業であり、少しゆっくりと確実に作業を進めたのに「上手の手から水が洩れた」のである。

後輪駆動のレーシングマシンの前輪に装着したタイヤのトレッド(接地面)には、ブレーキングで強烈な後向きの摩擦力を発生する。タイヤの骨格であるカーカスも、この制動力を受け止める方向がしっかりするようにコード(糸)やワイヤを組んだ非対称構造になっている。これを裏返しに装着してしまったのでは、回転しつつ力を受ける骨格構造が逆向きになり、ブレーキングから舵を切り込む動作に対して、タイヤの反応が良くない。さらにそれを繰り返す中で骨格とトレッドの剥離も始まってしまう。「タイヤが壊れてゆく」と無線交信でレポートしつつ、レーシングスピードで走り続け、できるかぎりのディフェンスを繰り返したロッテラーの競技者としての精神の強靱さはいかばかりか。装着から26周(SCランの2周を差し引いて)を戦い切ったフロントタイヤは、ネガティブキャンバーが付いて強く接地している接地面内端部のラバーコンパウンドが何カ所も千切れ飛んでいた。

25周目の1コーナーへのアプローチで、このロッテラーにオーバーテイク・システムも使わずにアウトからずばりと並びかけたデュバルは、そこからの19周を先頭のまま走りきって、SF14で戦うスーパーフォーミュラの「最初の勝者」として、歴史の新しい1ページにその名を刻んだ。

パフォーマンスアップへの技術解をつかんだホンダ

そうした見どころあふれるレースの裏側で、この緒戦に多くの課題を抱えて臨んだのは、ホンダのエンジン開発・供給スタッフだった。出力レベル、ターボラグを抑制しつつアクセル操作に応答するドライバビリティの両面で、トヨタ・エンジンに後れを取っていることは、ラップタイム、最高速、ドライバーたちの表情…様々なところに現れていた。

その中でも、土曜日午前のフリー走行と予選とでは、マシンの速さが1ランク上がり、全体にラップタイムが底上げされた。日曜日朝のフリー走行の最後に行われたグリッド上からのスタート練習では、クラッチミートの瞬間にエンジントルクがうまく伝わらないような動きを見せたクルマも何台かあり、チーム無限の2台は発進加速でシリンダー内に直接噴射されたガソリンの量がかなり多いセッティングだったのか、目に見えるほどの黒煙を吐いてみせたりもした。しかし決勝のスタートでは全車クリーンに発進。

エンジンのハードウェア側もこのレースからパワーアップのためのアイテムをいくつか投入したようだが、戦いの現場でできること、つまり燃料噴射や点火の制御や、ターボチャージャーの使い方、そこで作る過給圧の制御などを、セッションごとに刻々と改良していたことが見ていてもわかるほどだった。とくに土曜日の昼をはさんだ前後の改良ステップはかなり大きかったように見えた。

「何をどうすればいいのかが見えたから、次戦は対等に戦えるようにしてきます」と開発に携わる技術者は語っている。もちろん具体的な内容は黙して語らずだが、これで19台のマシン・パフォーマンスが一線にそろえば、スーパーフォーミュラの戦いはさらに白熱したものになり、今回の鈴鹿戦以上に「コースのあらゆる所で」格闘戦が演じられるレースを見ることができるはずである。SF14+NREのパフォーマンスが開花するのは、まだまだこれからだ。

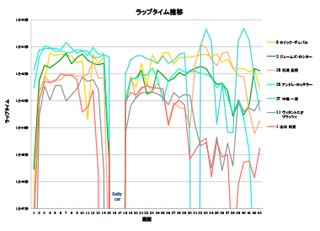

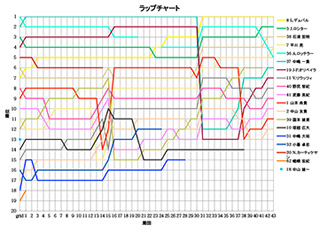

上位陣のラップタイム推移/ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

*画像クリックでPDFが開きます。

レースラップではトムスの二人にアドバンテージがあったことが、とくにSC導入までの序盤のペース、そして他より遅らさざるを得なかったピットストップ(30周終了時)でタイヤを履き替えた後の中嶋一貴の突出したタイムに現れている。

ロッテラーも燃料残量が軽くなれば1分40秒台に入ることは、朝のフリー走行での連続周回のタイムからも予想されていたのだが、フロントタイヤの装着ミスによって1分42秒に止まり、タイヤに物理的ダメージが現れるにつれてみるみるペースが落ちていった。

それに対して予選ではタイムが伸びなかったデュバルがコンスタントなラップタイムを刻んで勝利を手にした。SC導入に合わせたピットストップの前後でタイムがばらついているのは、前のクルマに追いつき、かわすために費やした周回。ロシターも前半のペースは良かったが燃料残量が軽くなるにつれて運動性のバランスが若干崩れる傾向だったか。逆に石浦は集団から抜け出し、前にロッテラーの姿が見えたところからペースが上がっている。

ホンダ・エンジン勢最上位のリウッツィ、2013年チャンピオンの意地を見せて前半は集団をリードした山本は、レースラップでもトヨタ勢に遅れを取っていたことが見て取れるが、その差は1秒かそれ以下まで詰まっている。金曜日のテストセッションではこれがもっと大きかった。