Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

SF14が秘める「速さの資質」を読み解く競争

Round2 Fuji Speedway

両角岳彦

「富士最速仕様」を探す試み

やっぱりトラック・エンジニアにとって富士スピードウェイは難しいコース。改めてそう実感した。ニューマシンSF14が初めてこのコースでの実戦に臨んだ2014年第2戦。1日2レース制ゆえに予選から(セットアップ作業としては延期になった事前テスト代替の1時間を含めてフリー走行2時間、からだが)、「スプリント力」をどう高めるかに対して、何例かの異なるアプローチが確認できたのである。

改めて見渡せば、富士スピードウェイの現在のコースは、SF14が310km/hかそれ以上に達する長いストレート、200km/hに達する速度で旋回する高速コーナーの連続、低速タイトターンを切り返しながら続く登りと、今日の競争自動車にとっては、どれかひとつの速さに最適化すると他のふたつで後れを取るという、特性の異なるセクションが組み合わされたレイアウトになっている。マシンのセットアップとしては、もちろんそこを1周した時に最もラップタイムが短縮できるセッティングを追求するわけで、昨年までのSF13であれば5年にわたる実績の蓄積を受けて、ほぼ「これがいちばん良さそう」という内容が煮詰まり、各車のセッティングもかなり近いところに落ち着いていた。しかしSF14はまだそうした基礎データが少ない。

シーズン前の公式テストは2回が予定されていたが降雪で一度がキャンセルされ、2日間4セッションだけになってしまったが、それも3月下旬であって、今回のレースの2カ月前。気温も路面温度も10℃以上も低く、その中での走行データやセッティング変更の結果は、直接の参考にはならない。それぞれのチームとエンジニアが「富士・最速」を求めて知恵を絞り、さらに金曜日に中止になったテストの代替として設定された占有走行(1時間)に始まる走行セッションを重ねる中で、ドライバーの感触と実走データの解析を突き合わせながら、最速セッティングを探してゆく。

しかしその方向性が必ずしもひとつにそろっていないことが、皆が手探りでSF14の富士「最適解」を探っていることを物語っていた。ニューマシンならではの、そして3つのセクターの性格がそれぞれに異なる富士スピードウェイならではのおもしろさ。

その一例として、観察者が外から見て知ることができる空力デバイスのセッティングを追ってみよう。もちろん今日のレーシングマシンにおいて空力的ダウンフォースを引き出し、しかもコーナーの中での変動を押さえる鍵は「車高」、すなわち車体底面と路面の間隙をどのくらいにするか、前後軸それぞれの高さを選んで車体底面の前傾角(「レーキ」とも言う)も含めた設定にある。とはいえ前後のウィングの角度や付加物など、外観に現れる要素だけでも各車の方向性を見て取り、想像を巡らせることは可能だ。

ロッテラーが「失っていた」少しだけの速さ

翌日に控える2レースのスターティングポジションを争った予選の後、Q1では3番手、さらにQ2からQ3へ0.74秒ものタイムを削り取ってみせたアンドレ・ロッテラーは、記者会見でこう語っている。

「Q2ではアタックに入った1コーナーでブレーキをロックアップさせたのでアボート(打ち切る)して、次の周にアタックをやり直していたら赤旗。再開後にもう一度アタックしてまぁまぁのタイムは出たけれども、タイヤのグリップがいちばんいいところは使えなかったからね。(セッションが進み、走行が重なるにつれてタイヤのトレッド表層のラバーが路面に付着し)路面がだんだん良くなる中でまわりのタイムが上がっていたのを考えると、Q2でもう少しタイムを削れたはずだ。その後、Q3までの間にエンジニアと相談して、我々がセクター2で『失っていた』ものが見えて、ちょっとセッティングを変えた。それで速さを得られたというわけ」。

この時変更したのが、リアウィング後縁に付与する「ガーニーフラップ」、つまりL字断面で後縁を折り曲げた形にする付加物だった。これによってダウンフォースが若干増える。それが高速コーナーの続くセクター2でタイヤのグリップを増やし、コーナリングの中でとくにリアの横すべりを押さえて挙動を安定させる方向に働いたはずだ。ロッテラーのセクタータイムをQ2とQ3で比較すると、各セクターでまんべんなくタイムを削ってきている(セクター1:18秒336→18秒227、セクター2:24秒952→24秒619、セクター3:40秒026→39秒726)が、たしかにセクター2の0.33秒アップは大きい。

さらに言えばQ1とQ2でロッテラーと中嶋一貴のトムス勢2車は、相前後してピットアウトし、お互いにスリップストリームを使ってアタックラップの直線到達速度を伸ばす作戦を実施していたように見受けられた。

脚で高速コーナーを速くできれば直線も速い

ロッテラーのマシンを担当する東條力エンジニアは、しかし、決勝日に配布される「Qualifying News Flash」のインタビューに「メカニカル・グリップを出せていれば良かったんですが、それがちょっとできていなかったので、しようがなくウィングでダウンフォースを付けた」と答えている。

改めて「エンジニアたちの作戦計画」を振り返ってみると、「富士スピードウェイ向けセットアップを組み立てる時、まず何から考えるか」という設問に対して、「L/D(のセット)をどこに置いて、その時のメカニカルグリップをどのように確保するのか」と回答している。「L/D」すなわち揚力(L=ダウンフォース)と抗力(D=空気抵抗)の比は、それぞれのマシンの、ある空力セッティングが、空力特性としてどのくらいのバランスにあるかを示すものであり、東條エンジニアの回答は、鍵を握るコーナーでタイヤにしっかり荷重をかけるためのダウンフォース量を想定し、それに対して抗力が最も小さくなるような空力部品の組み合わせ方と車高によるセッティングを見出す、という意味である。同時に、サスペンションの微細な設定の組み合わせによって得られるタイヤが路面を捉える能力、いわゆるメカニカル・グリップを引き出せれば、ダウンフォースを削り、抗力を減らすことができ、それは加速に入ってからの速度の伸びと到達速度の両方を高めることにつながる。当該の設問に対して、セッティング検討をここから始めると答えたのは唯一、東條エンジニアだった。

そしてこの週末の走行が始まったところから、ストレートエンドで計測される到達速度が高かったのがトムスの2車であった。他のトヨタ・エンジン搭載車の多くが300〜308km/hの範囲にあったのに対して、コンスタントに310km/hかそれ以上、とくにロッテラー車は311〜313km/hを記録していた。明らかに東條エンジニアの意図が現れた走りっぷりだったのであって、高速コーナーの安定感のために空力付加物を追加したことは、現場の判断としてはやむをえなくとも、エンジニアとしては「狙いどおりに進まなかった…」。そういう思いが残ったことが、予選直後のコメントから伝わってくる。

その一方で、基本的な空力部品の設定はロッテラー車と同様の状態でスタートした中嶋一貴車は、到達速度の数字から見ると若干だがダウンフォースを大きめにしたセットアップだったようだ。そしてレース2では、リアウィングの迎角の設定はほぼ同様のまま、後縁のガーニーフラップだけを外して、ここはチームメイトとは異なるアプローチを見せた。中嶋自身が「ぼくらのほうは(ロッテラーがQ3前に見出したという)『失くしていた何か』を見つけられていないようですが…」と語ったように、今回のトップ2の速さにはほんの少し足りない、というのが実感だったのだろう。

レース2のスターティンググリッドにて。ロッテラー車のリアウィングは前縁側をかなり高い位置に固定してあり(翼端板内面のスリットのすぐ下の突起状のラインとの間隔から判断できる)、メインエレメントの後方にスリット(間隙)を設けてさらに湾曲してはね上がるフラップの後縁に黒いCFRP(カーボン樹脂)製のL字断面の細い付加要素、ガーニーフラップが追加されている。

こちらは中嶋一貴車の、レース2のスターティンググリッドにおけるリアウィング。後縁側を支点にして一体に回転させることで角度を変えるリアウィングの前側固定位置は、ロッテラー車とほぼ同じ位置。つまり迎角を浅めにしてダウンフォースを抑える方向のセッティング。レース1ではロッテラー車と同様にフラップ後縁に黒いガーニーフラップを付けていたが、このレース2ではそれを外した「クリーンな」状態。

SF13絶対記録を導いた「レス・ダウンフォース」指向、再び

ちなみに、富士スピードウェイでは1コーナーへのブレーキングエリア手前で計測されている到達速度が、ピットやメディアセンターのタイミングモニターの一項目として表示されるが、前を走るマシンのスリップストリームに入った時には、SF14でも5km/hかそれ以上も伸びるので、マシンの空力セッティングやエンジンの出力を推測するためには、できるだけ車間が開いていてスリップストリームの影響がない周回を拾いつつ数値を読み取る必要がある。

その速度ウォッチングから、今回の富士ラウンド、それも予選からレース1にかけて最も空気抵抗が小さい、言い替えればダウンフォースの小さい空力セッティングで臨んでいたのは、国本雄資の車両だったように見受けられた。到達速度においてはスリップストリームの影響があり、またオーバーテイク・システムも使った周だったはずだとしても、レース1の4周目で321.05km/hの最高値をマーク。レース1を通して過半の周回で315km/hを超えている。実際にスターティンググリッド上で視認したところでは、リアウィングの前端位置は最も上か、そのすぐ下の取付穴(ホール)を使用していて、つまり翼の迎角は最小に、そして後縁にガーニーフラップを付加する、というコンフィギュレーションだった。そこまでは追い詰めないレベルで他よりも迎角浅め、というのがトムスの2車である。

国本と菅沼芳成エンジニアとしては、昨年のSF13にとっての富士最終戦、富士スプリントカップでやはりダウンフォースをぎりぎりまで削ったセッティングであの時点でのコースレコード(今回のQ3でロッテラーとJ.P.オリベイラに破られはしたが)、SF13の絶対記録を叩き出し、かつ優勝している。その良いイメージをSF14でも追ってみた、ということだろう。とはいえレース2のグリッド上で確認した国本車のリアウィングは、ガーニーフラップを付加したまま、他の多くと同じところまで迎角を増やしていた。その結果、直線到達速度も他のマシン群と変わらない300〜306km/hへ、10km/h以上の低下が現れている。

レース1のスターティンググリッドにおける国本車のリアウィング。前縁の高さは翼端板内面の突起ラインとほぼ一致する位置で、迎角調整幅のほぼ上限。つまりダウンフォースが最も少なくなる設定だがフラップ後縁のガーニーフラップで少し押さえている。

ダラーラが提供する実験資料を読み解いて「攻める」

同じ視点から、Q1でベストタイムを記録、Q3でもロッテラーに迫る2番手、レース1では独走優勝、レース2でも2位と好成績を残したオリベイラの到達速度を見ると、コンスタントに310km/hを刻んでいて、とくにレース1は前を走るマシンがいない状況だったこともあり、逃げ切りに入った終盤を除いて309〜310km/hの数字が並んだ。

レース1、レース2ともにスターティンググリッド上で確認できたこのオリベイラ車と、同じチームのナレイン・カーティケヤンのマシンに共通する空力面の特色は、リアウィングを保持する翼端板の高さの中間部で左右をつなぎ、ウィング下面を通過する空気を整えつつ気流を受けて生ずる力の一部を車体に伝える役割をする「ビームウィング」の後縁にガーニーフラップを付加していたこと。

ダラーラが刻々とアップデートしてチームに伝えている空力実験結果によれば、低い位置のビームウィングにガーニーフラップを追加して、その周囲を流れる空気を上にはね上げる動きを加えると、上にある主ウィングを流れる空気にまでその流れの変化が及び、とくに翼下面のキャンバー(反り)に沿って流れる空気の剥離が抑制されて、ウィングが気流を上に曲げる効果が強くなる、という。チーム・インパルとしては、このビームウィングのガーニーフラップを使う一方、メインウィングにはガーニーフラップを付けず、その迎角もやや浅めだが極端ではなく、というコンフィギュレーションを選んでいた。これで単独でも310km/hに届く速度性能を得つつ、おそらくは高速コーナーだけでなく速度が落ちて気流の剥離が起こりやすくなるコーナーでも、確実にダウンフォースを得て、リアをグリップさせる方向を狙ったのではないだろうか。

そのセットアップを得てオリベイラは、とくに予選で彼らしい「熱い」走りを繰り広げた。Q1ではおそらくはユーズドタイヤを装着して1分24秒を切るところまで行った後、2セット目のアタックではまず1分23秒204、結果的にはこれでもレース1のポールポジションとなるタイムを刻んだ後、さらにアタックを続けてほぼ0.1秒を削り取り、その位置を確実にした。しかしセクター3だけを見ればこの連続2ラップ目は0.16秒タイムを落としている。Q3でも最後の新品セットを投入してのアタックで、ピットアウトから2周目を1分24秒台の速いペースで走り、3周目にベストタイムとなる1分22秒706を記録した後、さらに限界走行を続け、次の周回で1分22秒829をマークして予選終了となった。もちろん「ポジション2」では意味がない、とアタックを続行する価値はあったにせよ、ここで使ったセットはいかに性能低下が少ないのが特徴のブリヂストン現行SF用タイヤと言えども「一撃」のパフォーマンスは使い切っていたはずだ。

翌日の決勝2レースでは、レース1で25周、レース2では35周を2分割と、3セットのタイヤを使って走ることを考えると、タイヤのコンディションという意味では1周アタックだけに止めたものがQ2で使った1セットだけ、というのは若干の不安要素を残したとは言えないだろうか。結果的に、レース1は後続の中嶋一貴、デュバルよりもコンスタントに速いペースを維持して逃げ切り、レース2もピットイン義務を完了してコースに戻ったところまではロッテラーと僅差。その先もオリベイラは速いラップを続けるもののロッテラーも周回毎に彼我の差を確認してペースをコントロールする走りを続け、とくに最終盤の数周は燃料残量が軽くなった効果(いわゆる「フューエル・エフェクト」)も現れて逃げきった。

オリベイラとしてはピットアウト直後から一気にペースを上げたもののロッテラーの背後に迫るところまでは行かず、逆に最終盤でフューエル・エフェクト分のタイムアップが見られなかったことが勝負の分かれ目となった。ここに予選でタイヤを「使った」ことの影響があったかどうか。

レース1のスターティンググリッドにおけるオリベイラ車のリアウィング。前縁の固定高さはトムス勢より若干低い。すなわち迎角がそれだけ大きく、ダウンフォースも大きめになる。フラップ後縁はガーニーフラップなしのクリーンな状態。

こちらはレース2に臨むオリベイラ車のリアエンド・ビュー。左右の翼端板内面を低い位置で連結する「ビームウィング」の後縁にCFRP成形のガーニーフラップが貼り付けられているのがわかる。これがメインウィング下面後方の気流剥離を抑え、翼の効率を高めるのだが、その効果は翼のセッティングと関連して変化するはずである。

レース・ストラテジー(戦略)の攻防

レース2に関して言えば、35周の中でタイヤ4輪交換のピットストップが義務付けられるというフォーマットの中で、トップグループも含めてもう少し「作戦」の選択肢に幅があったのではないだろうか。

ひとつの可能性として考えられた「1周目ピットイン」を敢行したのは、平川亮ただ一人。結果的に空間のある(前後にクルマがいない)ところで安定したペースを刻むところまで行かず、他車がレース中盤で次々にピットストップした間に順位を戻したが、スタートで少し後れを取った分を回復するまでには至らなかった。

同じチームのロイック・デュバルは、Q1では2位を得たもののそこからの路面変化に対応しきれなかったのかQ3では5位に沈み、そのレース2のスタートでも直後にいた平川に先行された。そしてピットストップは6周終了時。一度暖まってグリップの出たタイヤを再び冷えたタイヤに履き替えることで何秒かロスすることも考えれば、1周目ピットインが順位回復に効果があった可能性もあるし、スタートで遅れを取ったデュバルとしては平川の後方からのダブルストップでは大幅にタイムを失う。だからレース前に想定した選択肢にはあったとしても、ここでそれを選ぶことはできなかった。

一方、ピットストップでタイヤ交換だけでなく燃料補給も行う作戦を取ったのも、野尻智紀ただ1台。現在のスーパーフォーミュラの競技規則では、ピットストップに際してマシンに対する作業ができるメカニックは4名。その全員でタイヤ4輪を交換した時の所要時間は約9秒だが、燃料補給も同時に行うとそのために1人が割かれ、3名でのタイヤ交換になるので所要時間が4〜5秒伸びる。しかし走行距離が160kmと短い中の1回ピットストップだから、ここでタイヤ交換とともに10秒あまり燃料ホースをつなげば、45〜55km走行できるだけのガソリンを補給できる。つまりスタート時の車両重量がその分だけ、15〜20kg軽くできるので、ピットストップまで速いペースで走ることができる。これでタイヤ交換人員1人減で増える停止時間を帳消しにできればいいわけだ。またマシンのセットアップ、とくに車高を含む足まわりの仕様を予選セットにほぼ近いものにして、今回の全走行セッションをそこに集中した走り込みとセッティング確認に当てることができる。

そこまでの前提を頭に入れて野尻のラップタイム推移を見返すと、とくに序盤のペースはホンダ勢で最上位に入った昨年のチャンピオン、山本尚貴のそれを着実に上回っている。またピットストップに向けて燃料タンクが軽くなるにつれて、毎周のラップタイムが徐々に良くなってゆく。この程度の走行距離ではブリヂストン・タイヤのグリップ低下はほとんどなく、「フューエル・エフェクト」の分だけ、つまり他車より軽い分だけタイムが上がってゆく。

これでピットからの発進でエンジンストールしていなければ…。「たられば」ではあるけれども、山本と拮抗する順位でフィニッシュできたはずだ。このストールもドライバーの責任かどうか。スロー再生映像を見ると、急激な発進で「蹴り出した」直後にエンジン側に何かが起きて止まってしまった可能性がある。今回の富士ラウンドでは、フリー走行からこのレース2までを通して、同じように発進の瞬間(正確には一瞬だけ動いた直後)にストールした事例がトヨタ、ホンダともに複数起こっている。エンジン制御システムとしては何らかの異常が生じたと判定すると、もしもの時の安全のためにスロットルを閉じ、出力が出ないようにする。その「安全最優先モード」が何らかの要因で発動したケースもあり、各種センサーからの情報を複雑に組み合わせて燃料噴射量と点火時期、そしてスロットルバルブ(吸気絞り弁)の開閉を制御する今日のエンジン制御は、そのプログラムの中に潜むちょっとした齟齬がこうした思わぬ不具合に結びつく。それをひとつずつ潰してゆくのも大変なのだ。

いずれにしても野尻を担当する田中耕太郎エンジニアが「あれがいちばん速くレースを走りきれる作戦なんだけど、みんなコンサーバティブ(保守的)だったねぇ」と笑うように、周囲の状況を図りながらタイミングを見てタイヤ交換、という常識的な戦術が圧倒的多数を占めた。その中でロッテラーがトップを争う中で最も早いタイミングでピットに飛び込んできたのは「ダンロップコーナーのブレーキングでタイヤをロックアップさせてフラットスポットを作ってしまった(ラップタイム推移を見ると7周目)」。この報告を受けてチームはすぐにピットロードにタイヤを用意した。「チームはすぐに入ってもいい、と言ってきたんだけれどタイムはまだ良かったのでしばらく様子を見て…。J.Pはまだだったけれど入ることにした」(ロッテラー)と12周終了でタイヤ交換を行ったのではあった。

デュバル車のリアウィング設定は、メインウィングに少し迎角を付け、そのフラップ、ビームウィングともに後縁はクリーンな状態という、今回の富士ラウンドにおける「標準的」なセッティング。

野尻車のリアウィング設定は、メインウィングの迎角は多くのマシンよりやや少なめで、そのフラップ、ビームウィングともに後縁はクリーン。これでホンダ勢最速の1台だっだのでメカニカル・グリップはそれなりに引き出せていて、ドライバーの習熟も進んでいるものと推測できる。ターボチャージャーからの排気出口からリアウィングの下へと流れる空気に乗って燃焼ガスが流れた痕跡がかなり濃く残っている。

ドライバーたちはまだ「新OTS」を理解できていない…

今回の富士スピードウェイの戦いで“TECHNOLOGY LABORATORY”的にもうひとつ注目していたのが、燃料リストリクターによる瞬間燃料流量制限を5%増量する、オーバーテイク・システムの効き方だった。

予選終了後の上位メンバーによる記者会見の中で、この新しいオーバーテイク・システムの印象を聞かれたロッテラーは「去年までのシステムはボタンを押すとエンジン回転を上まで引っ張ることができ、エンジンが『吠える』ので効いていることを実感し、そこで追い抜きに行くことができた。でも今年のはどこで効いてくるのか実感が薄い」と語っている。彼のこの言葉だけでなく、鈴鹿ラウンドの後も「新しいオーバーテイク・システムは効いている感じがあまりしない」というドライバーの声が洩れ聞こえてきている。

SF13のオーバーテイク・システムは3.4リッターの排気量を持つ自然吸気エンジンの回転速度の上限を毎分1万300回転から毎分1万700回転に引き上げるもので、その意味ではたしかにロッテラーが語ったとおり、エンジンを「引っ張れる」し、そこで音と振動のピッチも高まるので「今、作動している」というのが体感上わかりやすい。しかしオーバーテイク(追い越し)を試みるための助けという意味では、たとえば直線加速であればお互いの駆動力は変わらないまま、最後の「ひと伸び」で勝負に出る、というものであって、その4%の到達速度差で前を走るマシンと並べる距離に迫っていないと、追い越しに至る効果は現れない。直線だけでなく、加速の中でシフトアップするエンジン回転が少し高くなって駆動のつながりが若干良くなるという効果が、コースレイアウトによっては期待できる場合もあった。しかし、直線到達速度を狙うにしても、過渡的なつながりを良くするにしても、その効果を引き出すためにはギアレシオをそれに対応した設定にしておかないと十分なメリットは引き出せない。

これに対してSF14とともに導入されたNRE(Nippon Racing Engine)に組み込まれている新しいオーバーテイク・システムは、ドライバーがステアリングホイールのスイッチを操作した瞬間から、燃料流量が増える。すなわちエンジントルクが、それがタイヤに伝わって路面を蹴る駆動力が、その増量分だけ増える(ターボ過給による吸入空気量をどう制御するかにもよるけれど)。しかしドライバーにとっては加速に入った瞬間からその効果が入ってくるため、どこかでグッと力が増えたとか、昨年までのようにエンジン回転を引っ張れる、という体感が薄い。それが「あんまり効かない」という発言につながっているものと思われる。

しかし現実には、オーバーテイク・システムの作動によってマシンの加速は確実に高まる。以前から紹介しているように「5%」という燃料増量は、20秒間にわたって加速を継続することで、直前を走るマシンのスリップストリームの中で速度を増し、サイド・バイ・サイドに並びかけるところまで行くように設定されたものだ。その意味合いがドライバーにはまだ理解しきれていない、ということになる。

レース2の最後、33周を終わって34周目に入るところと、次の周回の2周続けて、トップを走るロッテラーは使っていなかったオーバーテイク・システムを作動させた。その結果、1周の中でメインストレート1本分を「5%増量」で走った彼の34周目のラップタイムは1分25秒120と、自身の最速ラップであり、その直前の周回よりも0.3秒速く走っている。逆にレース1の2周目に後続との差を確実にするためにオーバーテイク・システムを使ったオリベイラは、このレース2をフィニッシュした時にまだ3回の作動を残していた。例えばこれを、ロッテラーとの差が近くて均衡状態を保っていた30周目あたりから複数回使って差を詰め、スリップストリーム範囲にまで近づくことができた可能性はなかったか。

そうした戦術や走り方までを含めて、新しいSF14とNREの組み合わせを「最も速く」走らせるにはどうしたらいいか。ドライバーとエンジニアとチームにとってはもちろんだが、「観る側」とっても、まだまだ確かめること、考えることは多いのだな、と実感させられた富士2連戦の第1ラウンドだった。同じ週末に条件の絞られたスプリントレースを、異なる二つのフォーマットで戦ったからこそ見えてきたものも多い。今回の結びも、このラウンド前に書いたストーリーと同じく…。「お楽しみは、まだまだこれからだ」。

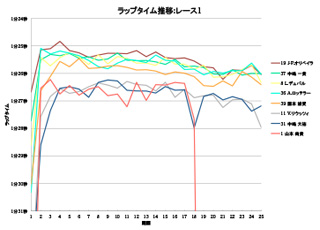

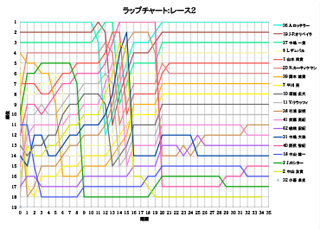

上位陣のラップタイム推移/ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

レース1はピットストップの義務がないスプリントの戦いだけにまずスタートで流れが決まった。とくに中嶋一貴の伸びが良く(本人は「とくに良いスタートではなかった」と振り返るが)、ここでデュバルまでかわして2位に上がった。山本は2コーナーで武藤に追突されてスピン、順位を落とした。また13コーナーで平川のインに入った石浦がフロントタイヤを滑らせて外にはらみ接触して2車ともリタイアと、この1周で様々なことが起こっている。ドライバーたちもスプリントであることを相当に意識していたのだ。

*画像クリックでPDFが開きます。

レース1の上位および注目各車のラップタイム。オリベイラのペースが25周のほぼ全てにわたって他を圧していたことが読み取れるが、追う中嶋一貴、デュバル、ロッテラーのラップタイムも接近していて、この上位陣は拮抗した戦いを繰り広げていたことも現れている。ただ全体に、周回を重ねて燃料残量が減り、マシンが軽くなっていってもラップタイムは右肩下がりの傾向が現れている。タイヤの「デグラデーション(グリップ低下)」のほうが強かった、ということになる。オリベイラの場合は後との差を見ながらペースをコントロールしていたこともあるだろう。ホンダで上位に残ったドライバーのラップタイムは、上位4車に対して1秒差れべるまで詰まってきているが、リウッツィ、中嶋大祐は必ずしもホンダ勢最速ではなく、山本もこのレースはスピンもあり、マシン不調が生じたので、トヨタとホンダの性能差はさらに小さくなってきていると見ていい。

*画像クリックでPDFが開きます。

レース1に続いて、ロッテラー、オリベイラ、中嶋一貴、デュバルの4者が安定した力を見せた。デュバルはスタートで後方集団に呑み込まれたが、ピットストップのタイミングを早くしてその集団からいったん離れ、他のピットストップの機会をとらえて順位を回復している。ロッテラーがフラットスポットを作ったことで早めのピットストップ、それを見てオリベイラが、次の中嶋一貴が、1周ずつの間を置いてピットへ。ピットアウトするオリベイラにストレートを駆けてきたロッテラーが一瞬マシンを並べつつ前に出たことで、勝利に一歩近づいた。このやりとりの間に、燃料を軽くスタートした野尻がいったんトップに立ったのは狙いどおり。再発進でストールしなければ接近して走っていた山本とカーティケヤンの直後でコースに戻り、この両者との接近戦を見せてくれたはずだ。早めのピットストップで形勢好転を狙ったロシターも同じようなエンジンストールで順位を大きく落としてしまった。

*画像クリックでPDFが開きます。

レース2の上位陣と注目各車のラップタイム推移。周回ごとのラップタイムで見るとオリベイラの速さはロッテラーに劣るものではなく、とくにピットストップ・タイヤ交換後の「一撃」は速かった。しかしその先、終盤に向けてタイムが少しずつ落ちていったのが勝敗を左右した。ロッテラーもオリベイラとの差を確かめながら後方の敵に「反撃」していることが両車のタイム推移に現れている。デュバルは早めのピットストップの後、スペースがあるところでペースを上げ、順位を回復していったが、トップ2と競り合う速さは今回の富士では達成できていなかった。逆にホンダ・エンジンの出力とドライバビリティ両面の改善を誰よりも厳しく求めている山本が、このレースの後半はトヨタ・エンジンの上位勢と匹敵する速さを見せていることが注目される。ただ一人「ライト(軽い)タンク作戦」を敢行した野尻は、前半は当然として、燃料残量などが同じ条件になった後半も、時にその山本を上回るペースを記録している。田中エンジニアが語るとおり、これが35周を最速で走りきる戦略であったことと同時に、マシンとドライバーに速さがあったことも示す結果だ。1周目ピットストップ作戦を取った平川は、そのピットストップ後のペースの上がり方が鈍かった。レース1のクラッシュの影響が残っていたのだろうか。