Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

雨ニモマケズ、夏ノ暑サニモ耐ヘテ

Round4 Twin Ring Motegi

両角岳彦

ホンダ・エンジンから黒煙が消えた。

スーパーフォーミュラにとって2014年シーズンのちょうど真ん中、第4戦。ここからNRE(ニッポン・レーシング・エンジン)は導入の第2フェーズといえる段階に入った。

ご承知のように、ここまで3戦使ってきたユニットから、シーズン後半4戦を走る新仕様のユニットに入れ替わったのである。その内容については当ウェブサイトのツインリンクもてぎ戦プレビュー「NRE」編(執筆は小倉茂徳氏)に詳しく記されているので、そちらを再読していただきたいと思う。レースウィークの金曜日に設けられたSF専有走行の時間帯から全てのマシンがこの新仕様エンジンを搭載して走り始めたのだが、その最初の発見は「ホンダ・エンジンから黒煙が消えた!」だった。

昨年の開発テストから今シーズン前の合同テスト、そして開幕からの3戦に至るまで、NREの中でもホンダ・エンジンはパワーオン状態で吐き出す黒煙がとくに濃かった。なぜそれが問題なのか、今回は少し詳しく説明しよう。

エンジン排気が黒い煙に見えるという現象は、ディーゼル・エンジンで起こりやすい。ディーゼル・エンジンはシリンダーの中に空気を吸い込んで圧縮し、その上死点(圧縮端)で空気がギュッと押し縮められて高温になった(「断熱圧縮」という現象)ところへ燃料を一気に噴霧する。非常に細かな液滴になって高圧高温の空気の中を飛ぶ液体燃料はその滴の表面からどんどん気化して空気と混じり合って燃え始める。そして噴き込まれた燃料の液滴がシリンダー(燃焼室)の中に広がりつつそれぞれに燃えるから燃焼は一気に広がる。この現象を「拡散燃焼」とも言う。じつはこの燃焼形態そのものと、そしてエンジンが生むトルク(回転力)の調整を、空気を吸い込む入口を絞らず、空気をたっぷり吸い込んでおいてそこに作動行程1回ごとに噴き込む燃料の量で決めることの2点が、ディーゼル・エンジンの燃費の良さ、専門的に言えば熱効率の高さに結びついているのだが。

しかしピストンが上昇してきてシリンダーの中の空間が最も小さくなる一瞬に燃料を噴き込んで一気に燃やそうというのだから、ちょっとしたことで燃料の液滴がその芯まで気化しきれず、燃焼しきれないということも起こる。この「燃え残った燃料滴」は、高温高圧のシリンダーの中で蒸し焼き状態になる。石油系(だけではないが)燃料は炭化水素、つまり炭素と水素が鎖状につながった分子なので、燃え切らなかったものは炭素を主成分にした細粒になる。こうして煤(すす)のような粒子状物質、PM(Particulate Matter)が燃焼ガスに混じって排出されることになる。そこまで炭化しなかった液滴もあり、それらは揮発成分の少ない炭化水素、茶色っぽくべとつく粒子になり、これはSOF(Soluble Organic Fraction)と呼ばれる。

ちょっと付け加えておくなら、かつて日本国内で乗用車や商用車が排出する「黒煙」が社会問題になり、いったんはディーゼル乗用車が姿を消すところまで行ってしまったのは、ディーゼル・エンジン搭載車両に対して「NOx(窒素酸化物)」の排出規制を極端に厳しくしたことによるものだ。NOxは燃焼時の高温と高圧の中で生成するものなので(空気中の窒素と酸素が結合する)、既存のエンジンでNOxを減らすには燃料を一気に燃やさないようにするしかない。その結果としてきれいに燃えなかった燃料がPMになり、黒煙となって排出される。最新のディーゼル・エンジン搭載車両は、乗用車も商用車も、急加速やNOx抑制が必要な運転状況で生ずるPMを捕集するDPF(Diesel Particulate Filer)を装着し、NOxを処理する触媒も備えるなどして、クリーンな排気を実現している。

ここでガソリン・エンジンは燃焼の原理そのものが異なる。専門的には「予混合・火花着火」である。すなわち燃料をまず空気の中で気化させて混ぜ、狙っている混合比(空燃比:空気と燃料の質量比)の気体をシリンダーの中に吸い込み、圧縮したところで(点火プラグの)火花によって火を着け、そこから燃焼室の中に火炎が燃え広がってゆく。この「予混合」がちゃんと進んでいれば、粒状の燃え残りはできないはずなのだ。

ところが最新のガソリン・エンジンは「直噴」がひとつの技術潮流になっている。すなわち空気を吸い込む経路で燃料を混ぜるのではなく、シリンダーの中に燃料を直接噴射する。もちろんシリンダーには空気だけ吸い込んで、そこにガソリンを噴き込むわけだ。ディーゼル・エンジンと違うのは、ピストンが空気を押し縮める最後の瞬間を狙って燃料霧を噴き込むのではなく、もっと手前から、つまりピストンが下降してゆく吸気行程から燃料を噴き、気化と混合を進めていけばよい。最後は折り返してきたピストンが上死点に達するあたりで火を着ける。

こう文字で書くと簡単だが、たとえばSF14+NREが低速コーナーの中から加速を始めようとする瞬間、エンジンの回転が思い切り落ちている状態でさえ、クランクシャフトは6000rpm、つまり毎分6000回転ぐらいで回っている。この時、ピストンがシリンダーの中を1往復する時間は100分の1秒。加速してエンジン回転が上昇し、10000rpmに達した時にはピストン1往復が167分の1秒まで縮まる。ディーゼル・エンジンのように「燃焼の一瞬」に全ての燃料を噴き込むわけではないにしても、ガソリン直噴エンジンはこの「10ミリ秒以下」の時間の中で、燃料を空気と混ぜ合わせて圧縮、点火するところまでいかないといけないのである。

1000分の数秒の中で精密に燃料を調量する、ということ

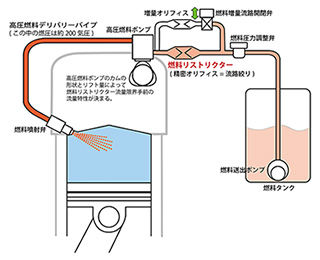

ちなみにSF14が搭載するNREの燃料流量制限は基本が1時間あたり100kg。燃料の比重が0.75で、エンジンは4サイクルの4気筒、すなわち吸気-圧縮-燃焼-排気のプロセスが2回転に一度ずつ繰り返されるとすれば1回転で2気筒ずつに燃料を送り込むのだから、6000rpmでは燃焼サイクル1回あたりひとつのシリンダーに0.185cc、10000rpmでは0.111ccのガソリンを噴く計算になる。ツインリンクもてぎ戦から導入された最大流量90kg/hの燃料リストリクターの場合は、もちろんここから10%減る。数字だけ見るとごくわずかな量に思えるが、これを毎回正確に調量して、正確なタイミングに、数ミリ秒の中で噴き込まなくてはならない。

そのためにシリンダーに噴き込むところでガソリンは200気圧にまで加圧されていて(各段に短い時間の中でできるだけ小さな液滴を噴霧しなければならないディーゼル直噴では、いまや1500〜2000気圧もの圧力をかけ、1サイクル数回に分けて噴くまでになっているが)、インジェクター(噴射弁)を何ミリ秒開けるかで1回に噴く燃料の量を調節する。その噴射機構の精度と制御のプログラムが燃焼に直接影響するのはいうまでもない。

そして大気圧の4倍近くまで圧縮されて1気筒あたり500ccのシリンダーに吸い込まれた空気の中に噴き込まれた燃料は、これまた数ミリ秒の中で気化して「混合気」を作らなければならない。ここで燃料の「霧」が気化しきれずに液滴が多く残った状態で燃焼プロセスが進んでしまうと、ディーゼル・エンジンの場合と同じように「煤の粒子」が生成し、黒煙となって排出されてしまう。じつは市販車の世界でもとくにヨーロッパではガソリン直噴エンジンが主流となりつつある中で、目に見えないミクロサイズのPMを規制する動きが進んでいる。

燃料リストリクターで一定の流量にコントロールされたガソリンをシリンダーの中に直接噴射するNREの燃料システムの概念図。ピストン1往復、6000rpmでわずか100分の1秒の間に、200気圧に加圧された燃料をその瞬間の目標空燃比に合わせてインジェクターの開閉時間を正確に制御して噴き込まなくてはならない。

燃料リストリクターで一定の流量にコントロールされたガソリンをシリンダーの中に直接噴射するNREの燃料システムの概念図。ピストン1往復、6000rpmでわずか100分の1秒の間に、200気圧に加圧された燃料をその瞬間の目標空燃比に合わせてインジェクターの開閉時間を正確に制御して噴き込まなくてはならない。

*画像クリックで拡大

ここまで「直噴」について考えを整理してくると、SF14が搭載するNREのホンダ・エンジン、2014年初期仕様から排出される燃焼後ガスが、パワーオン状態で排ガスが黒く見えた、とくにスタートの瞬間などはその黒煙濃度が相当に濃くなっていたということは、ガソリン・エンジン本来の燃焼プロセスである「予混合」がもうひとつうまく行っていなかったためだと読み解くことができる。

別の見方をすると、NREが使える燃料は「1時間あたり100kg」あるいは「90kg」という流量の上限が設定されているのだから、たとえば1秒の中で燃やすことができるガソリンの量は37cc(燃料リストリクター100kg/h設定)か33.3cc(同90kg/h設定)に制限されている。その燃料の中で混合気になって燃えることなくPMになって排出された分が出るということは、本来ならピストンを押し下げてクランクシャフトを回し、マシンを押し出すべき燃焼のエネルギーがそれだて減ってしまうことになる。

だから「排気管から出る煙(PM)が見えなくなった」、すなわち「これまでPMになっていた分の燃料がシリンダーの中で燃えている」、すなわち「エンジンが生み出すトルク、それをある時間引き出して得られる出力(パワー)が増加する」のであって、ストレートエンドでの到達速度やラップタイムを見る以前に、エンジンのパフォーマンス向上が予測できたのではあった。

そうなると、シリンダー内に直噴されたガソリンの霧が数ミリ秒の中で気化するプロセスをどう改良したのかが気になるところだ。技術の常識としては、ピストンの下降とともにシリンダーに吸い込まれた空気に強い流動を与えておき、ピストンが下死点で折り返してシリンダーの中の空間を一気に狭めて圧縮する中で、その流動がさらに強い大小の渦に変わってゆくようにすれば、その中を動く燃料液滴の気化が進みやすい。そしてもうひとつ、燃料を噴射するインジェクターの構造、噴射孔の大きさと数などによって燃料噴霧を細かく、良く広がるようにすることと、その噴霧(スプレー)をどこに向けてどう広がらせるかによって、気化を促進し、燃焼室の中の混合気の広がりを最適化する。今回から投入された2014年後半仕様のNREではこうした部分にまで手を入れることが許されていたから、そうした設計改変をしてきたのか、と取材を始めてみたのだが、ホンダの技術陣によるとそうした面でのハードウェアの改良はほとんどないのだという。

むしろ開幕以降も刻々と積み重ねてきたエンジン制御マップの改善作業、いわゆる「マッチング(適合)」の成果によるところが大きい、とのこと。先ほども書いたように、シリンダー内ガソリン直噴の場合、ひとつひとつのシリンダーの燃焼サイクルに合わせて、1サイクルごとに正確なタイミングで、必要とする量の燃料を噴くことが欠かせない。噴射できる時間が数ミリ秒しかないのだから、そこでインジェクターの噴孔を開け、閉める瞬間は千分の1秒かもっと短い時間の中でコントロールする必要がある。インジェクターを開閉するのは電磁石なので、エンジン制御コンピューター(ECU)から開閉を指示する信号を送り出しても百分の何秒か遅れて動く。ECUにしてから、ドライバーのアクセル操作やエンジンの回転変動に対応して「特定シリンダーのインジェクターを、次はどのタイミングで、どのくらい開けるか」を制御マップに基づいて演算して指令信号を送り出すまでには何ミリ秒かの時間が必要だ。こうした「遅れ」までもあらかじめ織り込んで制御を組み立ててゆく。そういうことも含めて「制御の精度向上」の積み重ねが、ホンダ・エンジンの排気煙をクリアにした、ということのようだ。

ちなみに、エンジンを動かすための基本として制御しなければならないのは燃料噴射量と点火時期だが、それを決めるためにはまずエンジンの回転速度、そしてドライバーのアクセル操作(踏み込み量だけでなく踏み込む速さまで)の組み合わせに対してどうするかを決めてゆくので、それぞれの制御内容は3次元地図のようになる。「制御マップ」と言い習わすようになったのはそのためだ。さらに一瞬一瞬の制御の中で、空気を圧縮して送り込む「過給」を行っているNREのようなエンジンでは、その過給圧力も制御してゆくし、他の様々な状況に応じてエンジンが生み出す力を様々に変化させてゆかなければならないわけで、今日のエンジンの制御マップには膨大な「変数」が仕込まれるようになっているのである。シリンダー内直噴の場合は、ガソリン・エンジンであってもディーゼル・エンジンと同じように「空気があるところに燃料を噴き込み、それが燃えて現れるトルクを決める」。今までの吸気通路(ポート)噴射方式の場合は「吸気通路を流れてゆく空気に燃料を混ぜ、その混合気の量をスロットルバルブで絞って調節することでトルクを決める。このあたりの意識改革がうまく進むかどうかも、エンジンが見せるパフォーマンスに直結するはずである。

40野尻車のリアウィング・エンドプレート。

ダンデライアン・チームのカラーリングはここが白地なので付着物が最もわかりやすい。茶色の排気流痕は排ガス中の粒子(主にSOF)がこれまでに付着、染みついてしまったものであり、今戦で新たについた黒煙痕はほとんどない。走行中に視認されるスモークもほぼ消えた。

「もてぎはストップ・アンド・ゴー」の本質が見えた。

ホンダ・エンジンが燃料リストリクターを通過して来るガソリンのほとんどを燃やして力に変えられるようになったことで、スーパーフォーミュラの「秒の戦い」はいっそうシビアさを増した。それは金曜日の専有走行、土曜日朝のフリー走行と、観る者が実感できる形で、つまりラップタイムのさらなる接近と、計時結果にエンジン・メイクスの異なるマシンを駆るドライバーが混在しつつ並ぶ状況となって現れた。こうなるとコースに合わせたマシン・セットアップをどこまで仕上げられるか、つまりトラック・エンジニアとドライバーの共同作業と、それをメカニックが精度高く実現することという、モータースポーツの「知」の部分が今まで以上にクローズアップされてくる。

この戦いに向けた「エンジニアたちの作戦計画」を振り返ると、ツインリンクもてぎのコース特性として「ストップ・アンド・ゴー」である、という回答が多くのエンジニアから返ってきている。「ストップ・アンド・ゴー」と言われると「思い切り減速して、タイトなコーナーをクルッと回り、直線に向いたら一気に加速…の繰り返し」というイメージを描く人が多いのではないだろうか。しかしコースサイドに立ってSF14の挙動を観察すると、そういう理解でこのコースを攻略することは難しいことが見えてくる。

もちろん「止まる」ことは重要だ。このコースレイアウトに対しては一発ごとのブレーキの効きと、レース距離を走る中でハードブレーキングを300回以上も繰り返す中で安定して効き続けることが求められる。そこでブレーキ・マテリアルは、その冷却は、という話になる。この問題については後で触れるとして…。

しかしドライビングの視点から見るとブレーキングとコーナリングは別々にするものではない。ブレーキングの中からステアリングを切り始め、向き変えの動きを作る。この瞬間に、車両の挙動が安定していないとブレーキングも詰められない。そこから旋回運動を作って回り込み、その中からいかに早く駆動をかけて加速を強めるか、がタイムに直結するのであって、ブレーキング開始ポイントを遅らせて“突っ込んで”行くほどに「曲がる・加速する」のタイミングが遅れてロスを増やすのも、このコースの「罠」だ。それ以上に、速さを、そしてタイムを効率よく実現する鍵は「曲がる」中にある。深く回り込む動きをいかに早く滑らかに作るか、その動きは一定の円を描く「定常円」であり、旋回の速度を維持するためにじわりとアクセルを踏んで維持する。そこからどれだけ早くアクセルを踏み込つで駆動力を強めてゆけるか。そこでできるだけ強い駆動力を加えつつ、しかしマシンが向きを変える動き(ヨーイング)は残しつつ、加速旋回から直線へと移行してゆけるか。

つまり「減速円運動と加速円運動の組み合わせ」こそが「ストップ・アンド・ゴー」の本質なのであり、そのコーナリングスピードが比較的遲いということは、空力荷重(ダウンフォース)でタイヤを押し付ける以上に、脚を柔らかく動かして旋回を始めるプロセスから加速円を描くところまでタイヤの接地荷重変動を小さくして、いわゆる「メカニカル・グリップ」を引き出すことが鍵を握る(はず)。コーナリングスピードが高いコーナーがほとんどないので、高速側の空力特性はあまり考える必要がなく、低中速域に焦点を絞ったハイダウンフォース構成にした上で、速度が上がってダウンフォースが増え、サスペンションを沈み込ませるところはバンプストロークを止めるストッパー、いわゆるパッカーで対処すればいい(はず)。さらに言えば、後輪に強い駆動力を加えつつ加速円をきれいに描くためには、デファレンシャルの差動制限、いわるゆるリミテッドスリップ・デフのチューニングがポイントになってくる(はず)。1〜2コーナー、3〜4コーナーという直線からほぼ180度回り込んで再び直線へ、という「ストップ・アンド・ゴー」の典型といえるセクションでのコースサイドに立って、各車の挙動、ドライビングのリズムを観察する中からこうした仮説が浮かび上がってきた。

ここで「タイヤを柔らかく接地させる」車体側のわずかな動き、軽くアクセルを入れた定常円旋回の中で他より早いタイミングからアクセルオンしてエンジン・サウンドが高まりつつきれいに加速円を描いてゆく、という動きが最もはっきり見て取れたのは、野尻智紀と武藤英紀のダンデライアン2車だった。だからホンダ・エンジンのパフォーマンス向上と合わせて、野尻が土曜日午前のフリー走行で各車が予選シミュレーションに入るまではタイミングモニターのトップを占め、予選でもQ1が2番手、Q2ではトップ、さらにQ3でも2番手に飛び込んできたのを「やっぱり…」という思いで見守ったものである。野尻自身、「(ポールポジションを狙えると思っていたので、結果を聞いて)最初に浮かんだ感情は『悔しい』でした」と語っている。逆にここで車体の微小な揺動がほとんど出ず、タイヤが粘らずに滑り出す傾向が見て取れるマシンはアクセルオンのタイミングも遅くなりがちで、結果的にラップタイムでも遅れを取っていたのだった。

今年のスーパーフォーミュラは、こうした各車の微妙な挙動の違い、タイヤの滑りや旋回姿勢の変化がコースサイドで観察していて「見てそれとわかる」ようになった。今日の純レーシングマシンとしては希有のことであって、例えば他のトップカテゴリー・フォーミュラや空力依存度が大きなプロトタイプ系車両では挙動のニュアンスを読み取るのは難しい。とりわけ旋回の速さについては世界トップレベルに達している中で、セットアップの方向性やドライバーの意図が見て取れることもまた、SF14の「素性」の現れと言えるのではないだろうか。

「ブレーキに厳しい」もてぎに向けて

それでは事前から話題に上っていた技術要素、ブレーキについても触れておくことにしよう。ツインリンクもてぎのコースレイアウトは直線の先がタイトに回り込むコーナーで思い切り減速する必要があるポイントだけでも5カ所あり、しかもダウンヒルストレート終端は260km/hを超える速度からのロングブレーキになる。しかも摩擦熱が溜まったブレーキローター(ディスク)、パッド、キャリパーを冷やすために走行風を吹きつける時間が十分にあるのはそのダウンヒルストレートぐらいで、他は走行速度そのものがあまり高くないセクションが続く。こうした条件の重なり合いがここを「ブレーキに厳しい」コースにしているのである。

SF14は日本のトップフォーミュラとして初めてカーボン=カーボン複合材のブレーキローター(当然、パッドも同様の材質を組み合わせる)を採用したわけで、このコースで250kmの距離を戦うのもこれが初めてになる。摩擦を繰り返すブレーキローターとパッドの磨耗がどう進むかのデータもないが、ここまでの実績からかなりシビアな状況、つまり磨耗限界まで減ってしまうことも予想された。そこでまず前輪の内側に突き出して開口するダクト(通風路)の断面積を拡大。このダクトで取り込まれた走行風はローター内周側に送り込まれ、そこからローター内部に放射状に開けられた細孔を通って外側へ排出することで冷却するのだが、その空気量そのものを増やそうというのである。全車がこの仕様を装着した。

さらにブレーキローターも、これまでの標準部品は放射状の通風細孔が1列に並んだものだったのだが、ディスクの厚みの中に2つの孔を並べて通し、空気と接触する面積を増やして冷却性を向上させた仕様が追加された。キャリパーやマスターシリンダーと同様にこれら2種類のディスクローターもブレンボが供給する標準部品となっている。

この仕様追加を受けて、予選までは旧来の孔1列ディスクを使い、その後で孔2列ディスクに換装して決勝レースを走る、という作戦を採ったチームが多かったようだが、石浦宏明のマシンはスターティンググリッド上で孔2列の新仕様から孔1列の従来仕様に、パッドも含めて急遽交換を敢行した。新仕様は金曜日の専有走行で一度試し、決勝レースに向けて装着して出て行ったスタート直前の8分間ウォームアップで「効きが悪い」と石浦が伝えてきたので従来仕様に戻すことを決めたのだという。この8分間ウォームアップではピットから出て行って最初のハードブレーキング・ポイントである5コーナーで中嶋一貴が減速しきれなかった様子でコースアウトしている。これもブレーキ・マテリアルの感触が影響した可能性がある。いずれにしても石浦はシビアな戦いを堅実に走り切って2位を獲得、結果的に孔1列ディスクでも問題は出なかったようである。もちろんブレーキはドライバーのちょっとした使い方、ペダルタッチのデリカシーで過熱も、損耗も違ってくるものではあるのだけれど。

スターティンググリッド上でブレーキローターとパッドの交換作業に入った38石浦車。

この時、車両に装着されているディスクの厚み方向に冷却風通過孔が2個ずつ並んでいるのが、今戦から導入された冷却能力向上仕様。メカニックの足元にパッドとともに置かれているのがやや大きな孔が1列に並ぶ従来仕様。

「暑さ」と「冷やす」にまつわる出来事

真夏のレースならではの「冷却」に関する話題としては、予選アタックの際、冷熱系(エンジンに関わる熱交換器)を収めたサイドポンツーンにドライアイスを詰めて走り、タイム抹消となったチームが複数あった。エンジンに吸入空気の温度を下げる仕掛けとしてはインタークーラーだけが認められ、エンジン各部の冷却に用いるのは空気だけが認められる」という車両規定(2014年JAF国内競技車両規則 第13章 第4条4.3.1および4.4.1)という基本的なルールに違反したことに対する裁定である。

過給エンジンの場合、エンジンに吸入される前に空気を圧縮するのだが、そこで温度が上昇する。これを冷やすほど密度が高まるだけでなく、ピストンが上死点まで圧縮していった時に混合気の温度上昇が押さえられてノッキング(異常着火)が起こりにくくなり、点火時期などを出力最適にできる。だから吸気を冷やすほど良いのだが、そのために装着されているインタークーラーの周辺に氷やドライアイスを詰め込んでも、吸入気が効果的に冷やせるわけではない。ラジエーターやインタークーラーは冷やしたい流体を通す細い管を平行に並べて薄板で連結した「井」の字がびっしりと並んだ構造(コア)の中を空気が通過し、管の表面から熱を奪ってゆく。つまり空気がコアを通過する流速と流量、そしてコアの有効表面積で冷却容量が決まる。コアの近くに温度の低い塊を詰めても、それでコアを抜ける空気の流れが阻害されてしまったのでは、冷やしたい流体から熱を奪い続ける能力が低下してしまう。つまり圧縮したエンジン吸入気をより効果的に冷やしたいのであれば、右側サイドポンツーン前面のエアインテークから入ってその中に斜めに置かれたインタークーラーのコアを通り、後方に排出される空気の流れをできるだけ多く、速くすること。そこに着目して知恵を絞れば、これぞというアイデアも生まれてこようというものだ。。

もうひとつ、決勝レースの中でホンダ・エンジン搭載車で複数例発生したピットストップ中・発進時のエンジンストールについても、「熱」の影響が大きかったのではないかと推測される。

ピットストップ中には負荷がかかっていない状態でエンジンの回転を少し高く保って(ファストアイドル)止まらないようにする制御も入っているはずだし、クラッチ操作をステアリングのパドル・スイッチで行い、実際の作動状態がそこに伝わってこない仕組みであるがための難しさも、ドライバーとチームはほぼ克服しつつある。それでもなお、クラッチをつないで動き出した瞬間にエンジンが止まる、あるいはそれ以前、まだファストアイドルしている中で止まってしまう(野尻車)症状が出たということは、シリンダーへの燃料供給が途切れた可能性が高い。

その仮説に基づいて、そして「暑さ」というキーワードを重ね合わせると、「パーコレーション」という推論が浮かび上がる。つまり燃料供給系統が熱くなってガソリンの温度が上がると沸騰して(ガソリンは様々な炭化水素系液体の“カクテル”なので沸点は一様ではない)気泡が生ずる。これが燃料噴射系の中に吸い込まれてインジェクターまで達すると、シリンダーの中にガソリンが噴射されない(できない)一瞬が訪れてしまうのである。もちろんエンジン制御プログラムの中で複数の条件が組み合わさった時に、本来ならば再発進時には出てはいけない「エンジン保護モード」が発動してしまったのでは…と推測される事例もこれまでにはあったけれども、今回の「暑さ」を考えて燃料供給系統にも考えを巡らせてみた。もしそうだとすれば、配管設計などの対策で再発を防げるはずだ。

オリベイラの速さが他を圧した2日間

ホンダ勢の“キャッチアップ”がレースの様相を変えたとはいえ、この第4戦はJ-P.オリベイラが、そのドライビングで他を圧倒し続ける(英語では「dominate」)レースとなった。

最強のライバルの一人であるアンドレ・ロッテラーはケータハムからのF1“デビュー”を選んでスパ・フランコルシャンにいた週末だったが、もてぎを走ったとしてもオリベイラを“止める”ことはできなかったのではないだろうか。コースサイド観察の印象として、トムスの2台は温度が高くグリップがやや低い路面に対して、前戦と同様にタイヤの粘りがわずかに不足気味になる傾向が出てきたように見えたからだ。2戦連続、異チームのピンチヒッターとしてカーナンバー36のコックピットに収まったアンドレア・カルダレッリも、今回はマシンとの対話に少し戸惑っていたようだった。それでも最終結果ではきっちり3位をゲットしたのだから、彼自身が最初からセットアップしたマシンでシリーズを戦わせてあげたいと思う。

もう一人、ル・マン24時間の大きなクラッシュの肉体影響から前戦を休んだロイック・デュバルの復帰もうれしい話題のひとつだった。予選はトラフィック(ブルーフラッグを提示されているのに譲ってくれないマシンがあった、とのこと)でタイムロスしたと振り返っていた。たしかにQ3のアタックラップでは最終セクターでオリベイラに対して0.24秒ほど後れを取っていて、それがなければフロントローに手が届いた可能性はある。決勝ではスタートに失敗して順位を二つ落としてしまった。これで先行車のペースに合わせなければならなくなった状況を嫌って12周完了でピットインしたが、タイヤ交換に手間取ってタイムロス。そこからコンスタントにラップを刻んで4位に入ったのはさすがだったが、ドライバーもエンジニアもSF14との「対話」が着々と進む中で1戦とはいえ間が空いたことでデュバルならではの速さ、切れ味を見せるまでには至らなかったと見るべきか。

車両挙動では他を一歩リードする印象があったダンデライアンだったが、フロントローの一角を占めた野尻はスタートからの加速で石浦に並びかけられ、3番手でレースを進める形になった。このまま行けば表彰台確実かと思われたのだが、前述のピットストップ中のエンジンストールで万事休す。チームメイトの武藤も予選Q2のタイムでは9位、ふたつ繰り上がって7番手からのスタートを5位という結果に結びつけた。

オリベイラもけして楽に勝ち切ったわけではない。大きな外乱要素は今回も「雨」。レースも後半に入った35周目あたりからパラパラと落ち始めていた雨が41周目を迎えたところで突然の土砂降りとなって襲ってきた。場内放送で実況を担当するピエール北川アナウンサーが「なんだ、この雨は!」と絶叫するほどの驟雨。みるみる路面が水膜に覆われてゆく。ほぼドライだった路面が1周、およそ1分半でフルウェットに変わる。その時、ダウンヒルストレートをトップで駆け下りてきたオリベイラが90度コーナーで減速しきれずダートに飛び出す。もうスリックタイヤで走れる路面状況ではない。マシンを立て直してセカンドアンダーブリッジを抜け、そのままピットロードに飛び込んできた。まっ先にウエットタイヤに履き替えてコースに戻るオリベイラの後から各車続々とピットに向かう。

同じようにトップを走りながら終盤やってきた雨に足を掬われて、ウエットタイヤに履き替える前にスピン、リタイヤしてしまった前戦・富士とは対照的に、オリベイラにとってこれ以上はないタイミングでの天の悪戯。まさに運は巡り巡る。「禍福は糾える縄の如し」を地で行くかのような終幕を迎えたのではあった。

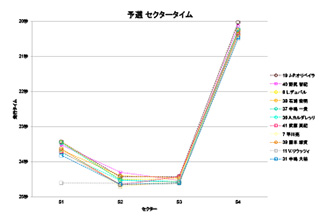

予選上位セクタータイム

*画像クリックでPDFが開きます。

予選上位のタイムを叩き出したドライバーたちのセクタータイムを比較してみた(各々の最速タイム周回)。セクター1はスタート/フィニッシュライン〜4コーナー先、セクター2はS字コーナー先まで、セクター3はダウンヒルストレート終端まで、そこからスタート/フィニッシュラインまでがセクター4。オリベイラのセクター2が少し遅いのは「S字のひとつ目でワイドになってインに付けずふたつ目のアプローチがインに寄ってしまった」と予選後に本人が語っていたことの現れ。逆にここでは野尻が速い。セクター1、3、4ではオリベイラが最速。エンジンの瞬発力がほぼ拮抗して、マシン・セッティングとドライビングの競い合いになってきた。

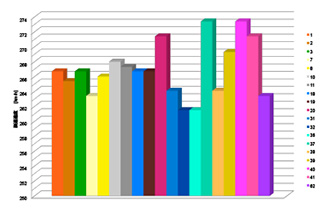

予選スピードトラップ

*画像クリックでPDFが開きます。

予選でのダウンヒルストレート終端到達速度を比較してみる。各々の最速タイム周回の計測値でありスリップストリームの影響の有無は判断しにくいが、上位陣は単走に近いはずである。基本的に全車がHDF(ハイ・ダウンフォース)仕様の空力セットであり、エンジン・メイクスによる違いがほぼ消えて、個々の空力仕様、チームの選択など現れているものと見ることができる。

最速は37中嶋一貴。同じチームの36カルダレッリとの差がけっこう大きいが、他の周回を見ても同様の傾向。ダンデライアンの2車は速度も伸びているので、ダウンフォースによるタイヤ荷重にはあまり頼らない考え方かと推測される。逆に富士ラウンドではダウンフォースよりも空気抵抗を減らす方向に振っていた39国本が今回は標準的なドラッグ量らしいことも読み取れる。

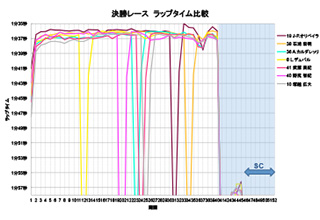

決勝上位ラップタイム

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝レースの上位6名に野尻を加えた周回ごとのラップタイム推移の比較。突然の驟雨までの40周を通して、オリベイラが他の追走を許さない速いペースを刻んでいたことが明らかだ。デュバルは前が詰まってしまったのを嫌って早めのピットストップ敢行。同時期にピットに入った面々はラップタイムが伸びない傾向だったが、さすがに最速に迫るタイムを刻んでいる。野尻はスタートで石浦に前に出られてしまったが、そこで踏ん張ってオリベイラの背後で追走できていれば、朝のフリー走行ではフルタンクで1分35秒台で走れていたので面白かったかも。石浦のコンスタントなペースも彼ならではといえる。

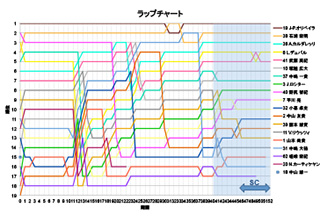

決勝ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝レース52周の順位変動を追うラップチャート。ツインリンクもてぎのスタート/フィニッシュラインはピットボックスが並んだ先にあるので、ピットストップした周回はインラップでカウントされる(鈴鹿、富士は逆の配置なのでアウトラップでカウント)。

上位ではデュバル、中嶋一貴など5名ほどが早めのピットストップを選んだが、そこでフルタンクまで給油して重くなることもあって、ペースが上がるのが遅れ、今回は中盤以降のピットストップのほうがメリットが現れた形だ。最もピットストップを遅らせたのは中嶋大祐だが、彼も野尻と同様にエンジンストールで大きくタイムを失い、順位を落とした。山本もピットスルー・ペナルティ(スタート位置の誤り)から2ストップで順位回復を狙ったがその2度ともエンジンストールに襲われている。