Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

マシンとドライバー、それぞれの資質の証明

Round5 Autopolis

両角岳彦

「レース距離220km・燃料補給なし」の波紋

「燃料補給なしで走りきれるのか?」--オートポリスでの戦いを前に、あちらでもこちらでも、この話題が飛び交っていた。

オートポリスのコースレイアウトは右回り(時計回り)のコース外側にピットとピットロードが設けられている。つまりピットロードで燃料補給を行う場合、そのための設備(燃料補給リグ)はピットボックス前面、つまりマシンの向かって左側に置かれる。一方、SF14の車体には設けられた燃料補給口はコックピット背後肩部の右側面だけ。この組み合わせでピットロード上の燃料補給はできない。燃料ホースをマシンの直上を横切る形でピットロードの作業エリアを横断して伸ばして、安全を確保しつつガソリンを送ることは現実的ではない。ひとつ付け加えておくと、SF14のモノコックタブ(車体外骨格)とそのコックピット背後に収められた燃料タンク(衝突時にも壊れないように作られている専用のゴムバッグ)は、左側にも燃料補給口を追加できる設計を織り込んであるが、現状ではそれを使う構造になっていない。

現実的に、レースが進行する中でピットロードにマシンを停めての燃料補給はできないのであって、スタート時に、正確にはスターティンググリッドに向けて走り出す前に燃料補給口ぎりぎりまで注いだガソリン、およそ90リッター強でフィニッシュまで走りきる1戦となる。その前提で検討を進め、2014年シリーズの内容を策定する中で選ばれたレース距離は220km。

燃料が持つ熱エネルギーをできるだけ効率よく使う。これは内燃機関における最大にして永遠の技術命題であり、常にエンジンが最大の仕事をすることを求められるモータースポーツの舞台で、その命題を最新の考え方に沿って追求するのが、NRE(Nippon Racing Engine)の基本コンセプトである。その技術コンセプトが的を得ていたことは、じつは燃費にすぐに現れていた。通常、モータースポーツでは燃料を量る際には体積(リットル)では無く、重量(キログラム)で計量するのだが、ここでは燃費のイメージが付きやすいリッター/kmで表現すると、今年の開幕戦・鈴鹿から富士スピードウェイの連戦て、外からの観察で推定された燃費はガソリン1リッターあたり2.3km前後。近年の様々なレースを見渡すと、たとえば1980〜90年代に世界的な盛り上りをみせたスポーツプロトタイプのグループCは、その技術規則の根幹が「ガソリン1リッターあたり2kmを走る」ことにあった。最近でもこの「2km/L」はひとつのベンチマーク(比較基準)と言ってもよく、昨年までの自然吸気3.4Lエンジンを積むスーパーフォーミュラの燃費もほぼこの数値に落ち着いていたと見られる。NRE(とSF14のコンビネーション)はそれに対して15%かそれ以上の燃費向上、すなわち熱効率の向上を実現したのである。

さらに前戦ツインリンクもてぎからは燃料リストリクターの仕様を変更して、そこを通ってエンジンの燃料噴射機構に流れ込むガソリンの最大流量(瞬間)を前3戦の100kg/hから90kg/hに絞った。これで全開で加速している状況で燃料流量が最大になってから先の燃料消費はそのまま10%減る。ただしサーキットを周回する中では常に燃料リストリクターが効くところまで燃料を使って走っているわけではないし(詳細は後述しよう)、アクセルオフしている時間・距離もかなりあるので、実走燃費の向上はそこまで大きくはないのだが。経験に基づく推測としては、最大燃料流量を10%削減して実走に現れる燃料消費の削減(燃費向上)は3〜5%だろう。いずれにしても、220kmを90リッター強で走り切るためには1リッターあたり2.4km走ればいい、という単純計算が成り立つ。それができるかどうかの見解が様々に分かれていたのが、オートポリス戦を前にした状況だったのである。

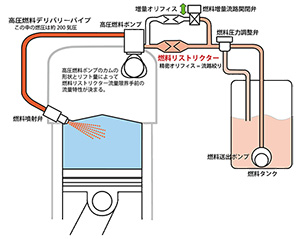

シーズンイン直前に紹介したNREの燃料供給系統、その中に組み込まれた燃料リストリクター、オーバーテイク(増量)システムの概念図・改訂版。今回は全体の構成とともに、燃料リストリクターと高圧ポンプ、その先で200気圧の回路を噴射弁で開閉してシリンダーの中に燃料を噴き込むまでの構成を再確認してほしい。高圧ポンプはエンジン回転速度に比例した燃料量を吐出し、それが燃料リストリクターで規制される流量に達したところで、エンジンに送り込まれる流量(ある時間の中で流れる量)が一定に維持される。

シーズンイン直前に紹介したNREの燃料供給系統、その中に組み込まれた燃料リストリクター、オーバーテイク(増量)システムの概念図・改訂版。今回は全体の構成とともに、燃料リストリクターと高圧ポンプ、その先で200気圧の回路を噴射弁で開閉してシリンダーの中に燃料を噴き込むまでの構成を再確認してほしい。高圧ポンプはエンジン回転速度に比例した燃料量を吐出し、それが燃料リストリクターで規制される流量に達したところで、エンジンに送り込まれる流量(ある時間の中で流れる量)が一定に維持される。

*画像クリックで拡大

「燃費」を競うレースには知的なおもしろさがある。

フォーミュラマシンでドライバーたちがその全能力を絞って戦うレースが見たい。それに対してアクセル操作を控えて燃費を「稼ぐ」ドライビングが求められるのは興を削ぐ、という見方もある。でもNREが一瞬一瞬に燃やせる燃料の量(流量)は、全ての参加者において同一。それを使って最大の駆動力を得るにはどうしたらいいか、というのがエンジンと、それを操るドライバーの「競争」である。

そこにレース距離を走る中での「燃料使用総量」という制約条件がもうひとつ加わっただけであって、それに合わせてドライバーが思い切りアクセルペダルを踏み込める特性や状況を作ればいい。それは技術者にとっての挑戦であると同時に、ドライバーにとってもただアクセル全閉から全開へというON/OFF制御のドライビングではなく、エンジンの鼓動とその中から生まれるトルク、すなわち「蹴る力」を感じ取って、一瞬一瞬に必要なだけの力を引き出すデリカシーをどこまで極めているか、という技量の見せどころとなる。

もともと燃料使用総量の制約がなかったとしても、「燃費の良い」ドライバー(とエンジン+車両のセッティング)であれば、燃料搭載量が少なく、その重量がタイムやタイヤのデグラデーションに与える影響を減らせるし、途中の燃料補給量を減らしてピットストップで燃料ホースをつないでいる時間を短くできる。エンジントルクをどう引き出すかのデリカシーは、自動車競技運転者にとっては欠かせない資質のひとつなのだ。

グループCの時代でも、燃料総量規制の中でいかに速く走り続けてレースを戦い抜くかを追求すると、内燃機関だけでなく車両全体の能力を高める技術競争が、ドライバーによる実走燃費の違いをどうするか、駆動力を引き出すアクセルワークのリズムと精度の良いドライビングを習熟させるところに踏み込んでいかざるをえなくなった。さらにはドライバーとしてはリミットに入り込むゾーンでフルアタックを続けるだけで、そのドライビングに応えて現れるエンジンのパフォーマンスは、燃料使用率をはじめとする制約条件をぴたりと押さえたものにする、つまりドライバーは思い切り走ればよく、ただそれを正確に再現できることが求められる。今、モータースポーツの最先端はそういう時代に入っている。

そうやってパフォーマンスをコントロールしてライバルよりも遅くなっては意味がないのだが、少なくともスーパーフォーミュラはエンジン性能を条件づける最も大きな要素である燃料流量が精密に均一化されていて、そこに燃料使用総量制限が加わったとしても、それに応じてレース全体をマネージメントして「ドライビングを競う」状況を作り出すことは可能だと言える。前戦ツインリンクもてぎでは、2社のエンジンの性能差が縮まったことも見て取れたわけで、あとは燃料使用総量内に収めるために、どの領域で燃料消費を抑制しつつ、ドライビングに応えるかに技術的焦点が当たる状況が生まれた。

その中で「(最大流量を10%絞る90kg/hのリストリクターを実装した)もてぎでの燃費が意外に良くなっていない」「この仕様では220kmを無給油で走りきるのは難しい」「燃料総量が5%(以上)足りない」「ドライバーがアクセルのき踏み込みを抑え、早く戻す『我慢の運転』になってしまうのでは…」と、220km無給油レースに向けての不安が、関係者の中を駆けめぐったのではあった。

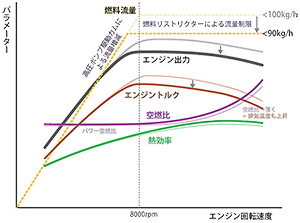

これもシーズンイン直前に一度紹介したNREの内燃機関としての基本コンセプトを理解するためのイメージとしての特性曲線を、最大燃料流量を100kg/hから90kg/hへと10%絞ったことでどう変化する(はず)かを思い描けるように追記したもの。燃料流量は燃料リストリクターによって一定にコントロールされるまでは、エンジン回転速度に比例して増減する。最大流量(燃料リストリクター)領域では、それが10%減っても、その燃料からできるだけ多くの仕事量(出力)を生み出すために、むしろ吸入空気量を増やして(過給圧を高めて)熱効率を高める方向に開発が進む(はず)。燃料リストリクター領域よりも低いエンジン回転速度では、高圧ポンプの仕様が変わっていないので、そこから吐出されてエンジンに送り込まれる燃料流量は最大流量が絞られても変わらない(最大流量制限がかかる回転速度は少し下がる)。つまりエンジンのトルク、出力もスロットル全開で運転している時には変わらない。燃費を改善するためには、アクセルが踏み込まれてトルク増加を求められ(トルク・デマンド)、エンジン回転とともに燃料流量を増加させて、黄色の折れ線で描かれている瞬間最大流量に達するまでの「過渡特性」をどう作り込むか、にかかってくる。自動車競争の中では本格的な加速に入ってから先はブレーキングに入るまでアクセルはいっぱいに踏み込まれたままで、燃料流量限界でエンジンを回し続けるので、その領域に入ってからは燃料流量10%削減がそのまま瞬間燃費に現れる。

これもシーズンイン直前に一度紹介したNREの内燃機関としての基本コンセプトを理解するためのイメージとしての特性曲線を、最大燃料流量を100kg/hから90kg/hへと10%絞ったことでどう変化する(はず)かを思い描けるように追記したもの。燃料流量は燃料リストリクターによって一定にコントロールされるまでは、エンジン回転速度に比例して増減する。最大流量(燃料リストリクター)領域では、それが10%減っても、その燃料からできるだけ多くの仕事量(出力)を生み出すために、むしろ吸入空気量を増やして(過給圧を高めて)熱効率を高める方向に開発が進む(はず)。燃料リストリクター領域よりも低いエンジン回転速度では、高圧ポンプの仕様が変わっていないので、そこから吐出されてエンジンに送り込まれる燃料流量は最大流量が絞られても変わらない(最大流量制限がかかる回転速度は少し下がる)。つまりエンジンのトルク、出力もスロットル全開で運転している時には変わらない。燃費を改善するためには、アクセルが踏み込まれてトルク増加を求められ(トルク・デマンド)、エンジン回転とともに燃料流量を増加させて、黄色の折れ線で描かれている瞬間最大流量に達するまでの「過渡特性」をどう作り込むか、にかかってくる。自動車競争の中では本格的な加速に入ってから先はブレーキングに入るまでアクセルはいっぱいに踏み込まれたままで、燃料流量限界でエンジンを回し続けるので、その領域に入ってからは燃料流量10%削減がそのまま瞬間燃費に現れる。

*画像クリックで拡大

最大燃料流量を決められたエンジンの燃費改善は?

そのあたりを整理するために、燃費にまつわる技術的なお話をもう少し続けよう。

NREの燃料供給システムは、燃料リストリクターを通過して一定の流量にコントロールされたガソリンが、エンジンに入るところでまず高圧ホンプによって加圧して送り出される。シリンダーの中へ燃料を直接噴き込むために、その手前の燃料供給系に高圧(200気圧ほど)にしたガソリンを送り込むためのものだ。カムシャフトの軸端で駆動される機械式ポンプであり、その中に組み込まれた小さなピストンをカムが押し上げて燃料を押し出す。このカムの形状(プロフィール)がエンジン規定の中で指定されているので、 高圧ポンプが送り出す燃料の量(吐出量)はNREのどのエンジンでも同じになり、回転速度に比例した燃料がシリンダーに向かって送り出される。その流量が燃料リストリクター(高圧ポンプが燃料を吸い込む前に組み込まれている)の流量限界に達したところから、エンジンの中で燃やせる時間あたりのガソリン量が一定になる。

ここから上になると回転速度、つまり時間あたりの燃焼回数に反比例して、1回の燃焼に使えるガソリンの量は減ってゆく。でもシリンダーに吸い込まれる空気の量は過給(吸入空気を圧縮すること)によってむしろ増えてゆくので、空気と燃料の質量比である「空燃比」で見ると、燃料リストリクターの流量限界から上の回転速度では、回転を上げるほど、燃料の量に対して空気の量が多い、いわゆる希薄(リーン)空燃比になってゆく。より多くの空気を吸い込んで、少なめの燃料をきれいに燃やし、できるだけ多くの仕事を取り出す。すなわち「熱効率が高い」エンジンを実現する方向、ということになる。これがNREが、これまでの「出力を高めるのに最も都合がいい空燃比」だけを使う競技用エンジンの常識から抜け出して、新しい潮流を作る根底の考え方である。

ここで、ドライバーがアクセルを動かす時に期待している「蹴る力」の強まり方、専門的に言えば「トルク・デマンド」を実現するために、どれだけの燃料を、どのタイミングで、どのシリンダーに噴き込むか、その瞬間の空気量(過給圧)をどのくらいにして、点火時期をどうするかを一瞬一瞬にコントロールする。これを決めるのが「(エンジン制御)マップ」であり、今日の競技用エンジンでは、「パワー(出力)ベスト」「フューエルセーブ(燃費節約)」「セーフティカーラン(最小限の燃料で走らせる)」など複数のマップを用意して、状況に応じてドライバーがそれを選んで切り替えつつ走るようになっている。スーパーフォーミュラのNREもそうだ。その詳細は、現場で取材している我々にもけして明かされることはないけれども、少なくとSF14のHMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス:表示・操作系)を集約したステアリングホイール上にある「ENGINE」の切り替えダイヤルには5つのポジションが用意されている。

今回、燃料消費をセーブする中でどれだけ速く走れるか、というテーマに直面する中で、「リーンマップ」、つまり空燃比を薄めに設定するエンジン制御マップで走らせるのか? といった表現も何度か耳にしたけれど、先ほども説明したように最大燃料流量に到達してから上の回転速度領域で、NREは空燃比をどんどん薄く(リーンに)してゆく。だからこのエンジン・コンセプトの中で燃料消費を削減するには、単純に空気量に対して混合する燃料の量を減らして「リーン」にすればいいわけではない。

むしろ、いかに速く走るかという「競争」をするためには、最大燃料流量に到達してから上の回転速度領域では、その流量をきちんと使い切り、しかし熱効率そのものを今まで以上に高めたい。しかしそれをやりすぎると排気温度がみるみる上昇してターボチャージャーのトラブルなどが起こるから、過給圧と燃焼の制御は今まで以上に緻密にする必要がある。

じつはドライビングの中で燃料消費を抑制するには、最大燃料流量に到達する手前の領域、ドライバーがコーナーの中で旋回(回り込む)運動を維持するためにじわりと駆動をかける、いわゆる「バランス・スロットル」で曲がってゆくところから脱出加速に移る、そこでいかに加速に直結しない燃料を使わないようにするか、が実走燃費を大きく変える。前述の「トルク・デマンド」にできるだけ忠実に応えるエンジンの過渡特性を作る中で、まず成り行きで多めに燃料を噴かないこと、そしてドライバーがアクセルペダルを微妙に操作するのに対してエンジンがわずかな力の増加を生み出し、体感させるデリカシー(これが本来の「ドライバビリティ」)が実現できていれば、ドライバーのアクセル踏み込みも、その結果としてシリンダーの中に噴射される燃料も、無駄が減る。じつは日々の実用運転でもこのセオリーは変わらない。ドライバーの右足の動きに早く正確に反応して、遅れなく力を生み出すパワーユニット(エンジンだけでなく変速・伝達のメカニズムも全て含めて)ほど、実用燃費は良くなり、ドライバーや走行状況による変動も減る。逆にドライバーとしては「今の一瞬に欲しい力」だけを引き出すようなアクセルワークのデリカシーを意識して運転することで、燃費は明確に良くなるのである。

もう1点、アクセルオフした時にターボチャージャーのタービン/コンプレッサーの回転が落ち、次のアクセルオンに際して吸気の圧縮が高まるのが遅れ、エンジンのトルク立ち上がりが遅れる「ターボラグ」を減らすために、アクセルオフして減速、それが終わるというところで燃料を少しだけ排気行程の中で噴射、シリンダーの中で燃えずに高温の排気管の中に出た所で燃えるようにして、その燃焼ガスで排気タービンの回転を維持する、いわゆる「アンチラグ・システム」も、各社のNREで使われているが、そこに噴き込む燃料(エンジンの力を生まない燃料)をどこまで減らせるかも、燃費改善要素のひとつだったはず。

最初にも書いたように、SF14で達成しなければならない燃費目標は2.4km/L。燃料流量制限100kg/hでも2.3km/Lかそれに近い燃費が実現できていたとすれば、この目標値を達成するためには4%強の燃費改善が必要になる。燃料流量制限を90kg/hに、10%絞ったことでそのうち3%分程度はカバーできるとすれば、残りの1%分を上に記したようなファクターをどう組み合わせて実現するか。それでも難しければ、もちろんレースの中でドライバーに燃料消費を節約するドライビングを試みてもらう。それがうまくできるドライバー(チームの支援も含めて)は、燃料に余裕がある分だけ速く走り、勝負を挑むことができる。もちろんそれは今回のレースでなくてもアドバンテージになるのだが。

こうした不安と分析が駆け巡り、そしてエンジン・サプライヤーは開発努力に、トラックエンジニアは予測計算に知恵を注ぐ中で、第5戦オートポリスの戦いの幕が切って落とされたのではあった。

オートポリスのレイアウトにSF14の資質発現

晩夏の好天に恵まれたオートポリス。土曜日の朝。今回は金曜日の専有走行がないので、土曜日の午前中に1時間15分と日曜日の朝に30分のフリー走行、そして決勝レースのスタート進行に組み込まれた8分間ウォームアップ、この3回のセッションを使って、SF14がまったく初めて走るこのコースでのセットアップを煮詰め、同時に燃費の確認もしなければならない。チームにとってはこれまでの4戦よりもさらにタイトなテストメニューを準備し、確実に進めなければ、という状況だ。

当然、走り始めは燃料満タンでコースに出て、ある程度の連続走行を行うのがセオリー。その走り始めから数ラップで速いドライバー/マシンは1分30秒台、さらに1分29秒台のタイムを刻んでみせた。事前の予測からすれば、かなり速いラップタイムであって、その中で実走燃費としてどのくらいの数字が出ているか、ここがレースの内容を大きく左右するポイントになる。この最初のセッションを終えてパドックを歩くと、何人かのトラックエンジニア、エンジン・サプライヤーの技術者たちの表情が何となく明るいように見えた。あえて言葉は交わさなかったけれども。ということは、最初の走行にして「燃費は大丈夫そうだ」という目処がついたのか?

その前に、フリー走行の終盤残り7分を切るタイミングから、各車ニュータイヤを装着して「予選シミュレーション」に出撃してゆく。これも、いつもの段取り。その最初にクイックラップを試みたアンドレ・ロッテラーがフィニッシュラインを通過してタイミングモニターのいちばん上に現れた数値は1分26秒754。これまでのフォーミュラニッポン/スーパーフォーミュラのレコード(2012年第3戦で塚越広大が記録した1分28秒692)はもちろん、このコースが完成して以来のサーキットレコード、1991年SWC(スポーツカー世界選手権)でジャガーXJR-14を駆るテオ・ファビが刻んだ1分27秒188をも上回るタイムだった(予選か決勝で記録したものでないと公式記録にはならない)。ロッテラー一人にとどまらず各車のペースの上がり方を追うだけでも、この後の予選ではコースレコード続出となることは間違いない、とこの段階ですでに確信できた。今年これまでSF14が走った4つのサーキットのどこでも、その速さ、とりわけコーナリング・パフォーマンスの高さが、間近で見ても、そしてラップタイムにも明確に現れている。アップダウンが大きく、かつその切り替わりが明確で、そこを右に左に切り返すコーナーが続くオートポリスのコースレイアウトに対して、そのSF14の特質がとりわけよくマッチしていることを、走り始めから実感させたのだった。

その予選。各車がQ1に出撃して行ったアウトラップの最終コーナー、右旋回から切り返して左に向きを変えつつストレートに出てくる区間で、ナレイン・カーティケヤンがスピード・コントロールと車両挙動の収束に失敗してコースアウト、クラッシュ。その事故処理で20分遅れの再開となった。仕切り直し後もQ1は、まず一度タイムを出しておき(ユーズドタイヤ)、Q2、Q3と同じ残り7分からニュータイヤ投入のアタック敢行、といういつものパターンで時間が流れてゆく。そんな中、今回の予選でロッテラー、中嶋一貴のトムス勢が各セッションとも真先にコースイン、1周回ってきて計測1周目にアタックというパターンを選択した(Q2のロッテラーだけが例外。セクター1でミスをしてアタックを中断したもよう)。だから各車が一斉にコースに出て行った後、タイミングモニターの最上段にまずトムス勢の、それもロッテラーのタイムが「R」(レコードタイム)印とともに飛び込んでくる。

「アタックに入ったラップ(計測1周目)のセクター1だけ気を付ければ(タイヤが十分に暖まっていないとミスしやすい)、1周目のほうが速いから。フリー走行の中からずっと確かめておいた」とロッテラー担当の東條エンジニアは語る。「エンジニアたちの作戦計画」で何人かが指摘していたように、このコースはタイヤへの攻撃性が強く、磨耗が進みやすい。それだけグリップが出るのも早い、ということだろう。そしてこの日は夏も終わりと感じさせる爽やかな気候とはいえ陽差しもあり、路面温度も27〜29℃と、現用のブリヂストン・タイヤにとってはベストよりはやや高い状況。それであれば…とタイヤのウォームアップをアウトラップ1周だけに止める作戦を採ったと思われる。

その選択は、少なくともQ1とQ2では吉と出た。ロッテラーのタイムはQ1から1分27秒178。スポーツプロトタイプの時流を変えた傑作(チーフ・デザイナーはロス・ブラウン)、ジャガーXJR-14が23年前に残した絶対記録をすでにここで上回ったのである。そしてこのQ1ではQ2に進出した14車の全てが従来のスーパーフォーミュラのサーキットレコードを更新(ヴィタントニオ・リウッツィは黄旗提示中にベストタイムを出したため当該タイムは抹消)。そしてトップのロッテラーから0.188秒遅れて中嶋一貴、11番手の中嶋大祐までが1秒以内という、スーパーフォーミュラならではの接近戦がここで早くも始まっていた。

14台に絞られたQ2では、計測2周目アタックの山本尚貴がまず1分26秒646。そのすぐ後からロッテラーが1分26秒780、塚越広大も1分26秒799と、3車が1分27秒の壁を破った。その一方で、富士、もてぎと圧倒的速さを見せていたJ-P.オリベイラが1分27秒381に止まってQ3には進めず。

そして最終Q3では、まずロッテラーが1分26秒535までタイムを縮めたが、1周後にスタンド前に戻ってきた山本がそれをちょうど0.1秒上回り、トップに立つ。これでQ2と同じ1-2でフロントローが決まったかと思わせた最後の最後に、国本雄資が両者の間に割って入った。1分26秒535で2位。ロッテラーと同じくここでも計測1周目アタックを敢行した中嶋一貴が1分26秒875で7位。ここまでが皆1分26秒台を記録するという、SF14の速さを数字が語る予選となった。

トムス2車の計測1周目アタック作戦は、このQ3に至って若干のズレを生じる結果となった。予選トップ3記者会見でロッテラーが語っていたように(第5戦オートポリス/Qualifying Reviwe ページ参照)、多くのマシンが予選アタックペースで走り込むことで路面のとくに走行ラインに「ラバーが乗り」、後になるほどグリップが高まっていた可能性もあるが、それが1周のアタック・タイミングの違いだけで現れるか、判断の難しいところだ。

アスリートならではの集中力が弾けるスタート

一夜明けて日曜日の朝、30分のフリー走行ではタイミングモニターの上位に並ぶドライバー/マシンのラップタイムは1分30秒台、さらに29秒台に入ってくる。当然ながら決勝スタート直後を想定したフルタンク状態での走行のはずだ。予選上位の山本、国本、ロッテラーといった面々は1分30秒台前半でラップを刻む。予選一発のタイムから3〜4秒落ち。決勝レースの序盤シミュレーションとして、このペースで走れるのだろうか。少し速すぎるのでは…と思ってセッション後に何人かのエンジニアにそれとなく聞いてみたのだが、「ふつうに走るとあのくらいのタイムが出てしまう」「燃費もまだ“見えない”部分があるけれども、タイヤもきつい。両方が(ドライバー自身による)ペースコントロールのキー・ファクターになるのではないか」といった答が返ってきた。

そしていよいよ決勝レース。まずは8分間ウォームアップでもう一度、各車ペースと燃費の確認をしてゆく。そして一旦ピットに戻ったところで燃料補給口から丁寧にガソリンを注ぎ、「口いっぱい」まで満たす作業を行ったはずだ。無給油でぎりぎり走りきれるかというレースに臨む時には必須の作業である。その一方で、このウォームアップで平川亮がスピン。自力でピットに戻り、グリッドに向かうことができなかったため、ピットスタートとなる。彼のグリッド・ポジション(8番手)が空いたことでその直後のポジション(10番手)から出たジェームズ・ロシターの加速が良く、本来2列前(6位)にいたロイック・デュバルに追いつき接触。デュバルはリアウィングに加えホイールまで損傷して後退を余儀なくされた。朝のウォームアップではペースが良く、最終的にベストタイムをマークしていた「役者」の一人が早い時点でトップグループから消えたのは、観る側としてはいささか残念だったが。

話をスタートの瞬間まで戻そう。ポールポジションの山本は動き出しがわずかに遅れたように見え、しかもそこからの加速がまったく伸びず、次々に抜かれて一気に順位を落とした。発進の瞬間に大きくホイールスピンしてしまい、それを止めようとクラッチパドルを引いたら今度はクラッチが切れて、加速しなくなってしまったのだという。ステアリングホイール裏側のパドルを指先で引き、離す操作を電気信号が媒介してクラッチのアクチュエーターを動かすというシステムゆえに、クラッチプレートを圧着させるスプリングの反力が人間にはまったく伝わらない。人工的なパドルの反力だけを手に感じつつ、クラッチプレートが当たる、いわゆる「バイト(噛む)ポイント」とそこからの摩擦力の立ち上がりが毎回微妙に変化するレーシング・クラッチを操作するのは、そのプロセスを思い描いてみるだけでも、たしかに難しい。しかもそれぞれのコースでレーススタートの状況を再現してトライできるのは、日曜日朝のフリー走行の最後だけである。

その山本の背後でまさにジャストミートの発進を決めたのがロッテラーだった。マシンが鋭く動き出し、一気に前を行く国本に並びかけて1コーナーにアウトからかぶせて飛び込んで行く。今日の勝負はこの一瞬、と強烈に集中していたロッテラーの気迫が、ボディランゲージとなって発散してくるかのようなマシンの動きだった。

さらに後方からスタートで順位を上げたのはまずオリベイラ。一気にトップ2の背後につけるところまでジャンプアップしてくる。Q2のアタックラップでスピン、14番手からのスタートとなった石浦宏明も前方の混乱やすぐ脇で小暮卓史と中嶋(大)のチームメイト同士が接触(小暮はその場でリタイア)するのをよそに8位まで上がってくる。そして前を行く山本を追って2周目に入るストレートではオーバーテイクシステム(OTS)を作動させる。同じチームの国本もこの序盤で先行するロッテラーを追うべくOTSボタンを押す。燃料消費は大丈夫(後半に向けてどこかで節約するにしても)という裏付けがなければ、このレースでOTSインジケーターが点滅するのは見られなかったはずだ。

「最小得点差のゲーム」を観察し、実感する。

この序盤、ロッテラーが引っ張るトップグループのペースは早くも1分31秒台。ロッテラーは最初の10周で2秒あまりのリードを築き、そこからは後方(国本)とのギャップを確かめながらペースをコントロールする走りに移ったことが、ラップタイムを追っているだけでも読み取れる状況。レース後にラップタイムの推移を整理してみると、46周を大きく3つのピリオドに分けて、まずリードを築き、次にタイヤと燃料をセーブするコンスタントな走りを続け、終盤の12〜13周は逃げ切りのためのペースアップ、と戦略を切り替えていたことが浮かび上がる。それを現実のレースの中で精度高く実行してみせるところが、速さはもちろんだが、コンペティション・ドライバーとしての能力の高さの証左であり、今のSF参戦ドライバーの全てがこのレベルを目標に研鑽すべき存在であることを示している。

一見、変化に乏しい隊列を維持しての走行に見える中で、じつは最小得点差のボールゲームと同じ緊迫した戦い、相互の攻めと守りが凝縮されている。国本もロッテラーを追って差を少しずつ詰める。そのギャップを確かめたロッテラーが次の周回でペースを上げる。二人の背後からはオリベイラが眈々とチャンスを狙う。こういう時は全てのコーナーの減速、ターンイン、旋回、加速を精確に組み立ててミスを犯さないように走らせつつ、その中のどこかでコンマ何秒かを切り詰めるドライビングを続けているのだ。そして後方の5〜8位グループでも同じような「綱引き」が繰り広げられている。

そうした戦いの様相が毎周のラップタイムを追う中から浮かび上がってくる。この緊迫感、スポーツならではの醍醐味を伝えるためには、現場で、あるいはテレビ放送で観戦する皆さんに、タイミングモニターを公開する必要がある。それと同時に「何が起こっているか、起ころうとしているか」を読み解く瞬時の分析も。日本のレースでもそうしたサービスができるだけ早い機会に提供されることを期待したいものだ。そうすれば、我々観察者とともにレースをより深く楽しむ人も増えるはずなのだから。

観察者としては、中盤は現実の燃費を確かめつつペースを維持する、すなわちステアリングホイールのディスプレイの表示内容を切り替えつつ、ドライバーが毎周回の燃料消費量を読み取ってピットに無線で伝える。ピットではデータエンジニアがそれを刻々と積算し、次第に燃料重量が軽くなって燃費も良くなることまで織り込みつつ、フィニッシュに向けて燃料残量がどう変化するかの計算を繰り返し、その予測精度を上げてゆく。燃料消費は大丈夫、と判断できたらそこからペースを上げて順位を上げるアタックに入る。そう予想してレース展開がどこで動くかを待ち構えていた。しかし終盤に向けて各車のラップタイムがなかなか上がってこない。むしろ余裕を持って逃げているロッテラーだけが、先ほども紹介したようにペースを上げて差をじわじわと広げてゆく。ここに来てペースを左右するキー・ファクターは、燃料よりもむしろタイヤになったのだった。燃料重量が軽くなり、燃費の心配もほぼなくなった状況で、ラップタイムが上がらないのだから。それも追う側のほうがそれぞれにタイヤが厳しくなっていったのだった。

かくて、SF14+NREが実体化した新時代のパフォーマンスを、阿蘇の山並に刻みつけ、それを操るドライビングの「精度の高さ」がどれほどのものかを証明した戦いは幕を閉じた。出力特性と燃料消費のバランスに関わるデータの収集も進み、エンジンのパフォーマンスもここからもう一段ステップアップするはずだ。あえて大胆に振り返るならば、まずはスタートと、そこからの何周かに集中した自動車競技運転者ならではの戦いを追い、予測値(燃費の)と現実を摺り合わせることに多くを費やした中盤の3分の1を「早送り」で見て、スタートからの競い合いと、そして終盤のフルアタックがもっと濃い形で(タイヤに余裕を残して)演じられていれば、トップフォーミュラならではの鋭く激しい戦いがそこに凝縮されて現れるに違いない。そうしたエキサイティングな自動車競争のあり方にまで思いが至る「最小得点差のゲーム」だったと、観戦観察者の立場から要約して、今回のレビューを締めくくることにしよう。

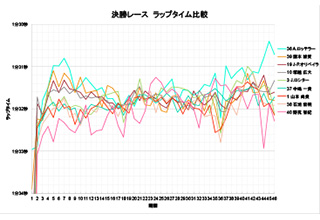

決勝上位ラップタイム推移

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝レース上位9名のラップタイム推移、46周分の比較。4秒フルスケールにまで拡大してあるので、各人の細かな変化が読み取れるが、その一方で、それぞれスタートからの1周を除く45周のラップタイムの変動が1.5秒以内、1周のタイムの1.6%ほどの中に収めている。とりわけ中盤の15〜35周目、燃料とタイヤをセーブすべくコンスタントなペースで走ることを求められている状況の中では、その変動幅が0.6秒前後、0.6〜0.7%に狭まる。それほどに「精度の高い」ドライビングができるドライバーがそろっているのだ。

ロッテラーがスタート直後の燃料重量が重く、タイヤも暖まっていない状況でパッとペースを上げ、残り10周で後続よりも明確にペースアップをしてみせた(追われていないのでこれでもまだ余裕があったはず)こともはっきりわかる。また、例えば序盤のロッテラーと国本のタイム推移を1周ずつ比較すると、4周目から8周目にかけては逃げるロッテラーを国本が追いかけるがラップタイムでは毎周差が少しあり、差がじわじわと開いて行く状況、その後の10周目、13周目には国本がラップタイムを上げて追いかけるが、その情報を得た(はずの)ロッテラーが次の周に速いタイムを刻んでむしろ差を広げて行く状況などが現れている。あるいは野尻のタイム推移を見ると、レースが進む中でも一発のタイムはトップグループ並みのものが出ているが、毎周のばらつきがこの9人の中では大きい。トップクラスのドライバーの仲間入りをするためには、このあたりの能力を磨くことが必要なのかも、と見てとれる。ラップタイムは色々なことを語ってくれるのである。

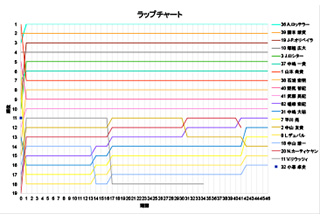

決勝ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

46周の順位を追ったラップチャート。スタートでの順位変動が激しく起きた後はそれぞれのポジションを維持する戦いがずっと続いたことが如実に現れている。これだけだと変化の少ない淡々としたレース、というだけのストーリーになってしまうが、各ドライバーのラップタイムの毎周の推移と重ね合わせると、逃げる/追う、また追う/逃げるというお互いの“やりとり”が浮かび上がる。モータースポーツの「読み解き」には、まず大枠としてのタイム(サーキットレースではラップタイム)、その中で何が起こっているかが現れる区間(セクター)タイムの推移を刻々と追うことが欠かせない。それも予選ではとくにセクタータイムが読み解きの鍵を握る。これは野球におけるスコアブックのような存在だ。そこに映像や現場で見るマシン挙動を加えることで、スポーツとしての刻々の戦いの様相がより具体的に見えてくるのである。