Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

初めて味わう「勝利の美酒」 —野尻智紀とホンダHR-414Eにとって—

Round6 Sportsland Sugo

両角岳彦

クラッシュすること、されることのリスク

阿蘇山外輪山に広がるオートポリスから取って返し、2週間のインターバルで東北、蔵王山系の一角に位置するスポーツランド菅生へ。

レース開催後の火曜日にはファクトリーにマシンが戻る。すぐにまずエンジンを分離してエンジン・チューナーに送り、今の規則では全分解・再組み立てはできないにしても、ボアスコープ(内視鏡)を用いたシリンダー内部の点検や許された範囲の消耗部品交換などのメンテナンスを行う。マシンのほうは完全分解に入る。一方、エンジニアはスポーツランド菅生に向けたセッティングをどうするかに知恵を絞り、ギアレシオ、4輪のアライメント、前後の車高、バネとアンチロールバー、ダンパー、空力部品…等々の設定を決めて、メカニックに詳細な指示を出す。メカニックはバラバラにしたマシンの部品を目視や探傷手法などを使ってチェックして問題があるもの、そして消耗部品を取り替えつつ組み立て直し、エンジンをドッキングし、エンジニアの指示に沿って細かな調整を進めて行く。そしてマシンを東北に向けて送り出すのが、レース当該週の水曜日。金曜日にはチームメンバーがスポーツランド菅生に顔を揃えて、午後遅めの時間帯に設定されているスーパーフォーミュラ専有走行に臨む。

そこから始まった第6戦。今回のレビューは直截に、2日間の戦いを、その流れを追って振り返りながら進めてゆくことにしよう。

金曜日夕方に設定された1時間の専有走行。ここでは各車、着実にメニューをこなしている、つまりまずは「SF14で走る菅生」をドライバーの習熟も含めた確認から始めて、いくつか大きめのセット・チェンジも試みて(と言ってもフロント・サスペンションのダンパーやアンチロールバーをセッション中に組み替えるのは無理だが)、マシン・セッティングの方向性を見出してゆく。各チームがそのメニュー消化を進めていた(はずの)25分経過時点でナレイン・カーティケヤンがコースアウトしてクラッシュ。車両前部、とくに右フロント・サスペンションがダメージを受けた。このアクシデント対応のために赤旗が提示され10分以上を費やす。これで走行時間が分断された形になり、ロングランのテストはできない状況にはなったけれども、基本的なデータ収集はそれぞれにできたはずだ。

一夜明けて土曜日。午前中のフリー走行から正規のレーススケジュールがスタートする。その開始早々、このレースから新チームを準備して参戦してきたDRAGO CORSE(ドラゴ・コルセ)のマシンが1周しただけでスローダウン、伊沢拓也は菅生独特のピットロード出口先のグリーンにマシンを止める。後で確認したところではエンジン本体のトラブルで、この後チームはエンジン交換を余儀なくされて、必然的に10グリッド降格措置の対象になってしまった。さらにカーティケヤンがこのセッションでも今度はS字の切り返しでコースアウト、アウト側の縁石に乗り上げる形でマシンが動けなくなってしまった。これを排除するために赤旗提示。残る18台はいったんピットに戻る。再開後、今度は山本尚貴が3コーナー先でクラッシュ。下り勾配の浅いコーナーを速度を落とさずに駆け下りるセクションだが、そのアプローチでリアが逃げ、カウンターステアで対処するもターンインでマシンが外に逃げつつ、少しオーバースピードのまま旋回する動きになって立ち上がりで外側の縁石に乗った瞬間にリアが流れ、そのまま前から巻き込むスピンを起こしながらコースを横切って反対側のクラッシュパッドに右フロントから当たってしまう。これで前日のカーティケヤンと同様に右フロント・サスペンションが壊れた。再び赤旗でセッション中断。

カーティケヤンと山本のクラッシュではともにサスペンションアームが壊れて車輪があらぬ方向を向き、かなりのダメージを負ったように見える。しかしここで最も大きく壊れていたのはどちらもダブルウイッシュボーンを構成する上下のAアームのうちのロワー(下側)アームであり、車体取付点2カ所のうち後方の球面ジョイントから伸びて楕円断面鋼管のアーム本体と結合するねじの部分が折れている。この部分は、もともとクラッシュした時の衝撃を受けて折れ、他の部分、たとえば車体骨格であるモノコックシェルのサスペンション取付部分(ブラケット)などに加わる衝撃を小さくするように「デザイン」されている。こうした「最初に壊れるようにデザインされた」部位のことを「メカニカル・ヒューズ」と呼ぶのだが、今回の事故2例ではその「ヒューズ」効果が十分に現出していた。もちろん他の部品、例えばアッパーアームやプッシュロッド、操舵の動きと力を伝えるタイロッドも破損していたが、車体側の構成要素には大きな損傷はなく、壊れた部品を新品に交換するだけで、マシンを健康体に戻すことができた。

とはいえこのセッションの中で連続して2度も赤旗が提示され、さらに皆がいつもどおり「予選シミュレーション」に入ろうとする最後の7〜8分の中でも、速いラップを連続して試みたジェームス・ロシターがSPコーナーでスピン、コースアウトしてまた赤旗提示。つまり1時間の中で3度もセッションが中断したことで、チーム/エンジニアとしては予定していたデータ収集、つまり燃料消費や、燃料重量の減少とタイヤ磨耗がクルマの動きにどう現れ、ラップタイムがどう変化するかなどを確かめるための連続走行は再々途切れてしまった。そしてコース幅が狭く、エスケープゾーンも少ないこのコースでは、決勝レースでもクラッシュが発生しやすいだろうし、その処理にためにセーフティカー(SC)が導入されることも予測してレース戦略を組んでおかなければならないのだな…と改めて考えさせられたのではあった。

予選アタック一発で「0.8秒の中に16人」

このフリー走行での最速タイムは、何とか予選アタックをシミュレートできたドライバーの中でアンドレ・ロッテラーがさっと記録した1分05秒846。これまでのコースレコード(2010年にロイック・デュバルが記録した1分05秒843)に1000分の3秒差まですでに迫っていた。午後に待ち受ける予選でのレコード更新に期待は高まる。

しかしその予選では3ステージ・ノックアウト方式のQ1、その勝負どころで路面状況を大きく変える事態が起きてしまった。ご承知のように3ステージの中でQ1だけは20分間あり(Q2、Q3はそれぞれ7分間)、最初は多くのマシンがユーズドタイヤ(直前のフリー走行終盤で予選シミュレーションに使ったものであることが多い)を履いて予選アタックの感触をつかみに出る。今回はこのファーストアタックですでに山本の1分06秒418を筆頭にロッテラー、小暮卓史、石浦宏明まで4人が1分06秒台に入っていた。そしてQ2以降と同じ時間枠、残り7分を迎えるあたりから各車一斉にコースインして、ニュータイヤを投入した本格アタックに入る。そのアウトラップ、つまり「さぁここからタイヤを暖めて…」というところで、小暮のマシンが排気管から大量の白煙を噴き出し、ドライバーはそこでマシンを停めることを強いられた。それもSPコーナーの中から最終コーナーに向かって駆け下りてゆく所、菅生有数のチャレンジャブルな中高速コーナーにオイルの帯ができてしまったのである。コーナーリングスピードが高く、回り込むコーナーほど、ラップタイムへの影響度合いが大きい。

それにしても小暮の今シーズンは不運や機械的トラブルが続く。続きすぎる、と思う。とくに今戦は金曜日の専有走行で2番手、土曜朝のフリー走行で僅差の5番手と、韋駄天復活の兆しを見せていただけに、このエンジン・トラブルは残念だった。どうやらエンジン本体の内部で何かが壊れ、破片が排ガス中に吐き出されて排気タービンが損傷、大量のオイルが排ガスに大量に混じって吐き出されたという症状だったようで、小暮のマシンもこの後、日曜日朝までにエンジンを換装、スタート位置10グリッド降格扱いとならざるをえなかった。

この小暮のマシン回収とオイル処理で赤旗提示、Q1セッションはおよそ15分間にわたって中断。再開された時点での残り時間4分11秒。コースインして2周タイヤを暖め、チェッカードフラッグが振られる前にアタックラップに入るのがぎりぎりの時間だ。マシンが続々とコースに出てゆく。いわゆる「トラフィック」の中、1周だけのタイムアタックでタイミングモニターに表示される順位が次々に入れ替わる。全車がフィニッシュしたところで改めて確かめると、トップの山本が1分06秒418、Q2にぎりぎり残ったJ-P.オリベイラが1分07秒047で、この間わずか0.629秒の中に14人が詰まっている。15番手は中山友貴でオリベイラとの差は0.078秒、その直後の平川亮まででもトップから0.762秒の遅れにすぎない。いかにもスーパーフォーミュラならではの僅差の競い合いであって、それをたった1周に凝縮された中で体現してみせるドライバーたちの再現性も素晴らしい。

野尻が「速いドライバー」の一人に定着した。

Q2は前述のように7分間。しかし各車がアタックに入っているタイミングで中山雄一がレインボーコーナーでスピン、コースアウトを喫する。これでまた赤旗。残り1分まで時計は進んでいたが、それを2分20秒、つまりコースインして次の周にアタックすれば計時できるところまで巻き戻してセッション再開となる。ここで中山のスピン、赤旗提示の前に十分速いラップを刻んでいると判断した6人(ロッテラー、山本、石浦、デュバル、中嶋一貴、国本雄資)はピットボックスで待機を選び、残る6人(野尻智紀、ロシター、塚越広大、中嶋大祐、オリベイラ、ヴィタントニオ・リウッツィ)が出撃、と判断がちょうど半々に分かれた。ここで再アタックの成功したのが野尻、ロシター、塚越の3人。とくに野尻は中断前の新品タイヤを履いて4周目(計時ラップでは3周目)のアタックに失敗。「(アタックラップに入る時は)もう少し前を空けて行かないと」という田中耕太郎エンジニアの檄が飛んだところから、同じタイヤでの再アタックで1分06秒309というこのセッションの最速タイムを記録して、タイミングモニター表示の最上列に飛び込んできた。このQ2中断、再アタックが翌日に演じられたドラマにつながる伏線となる。

そしてQ3の7分間に向けて、まだコースインまで4分ちかくあるというタイミングで、山本が自らのピットの目の前にあるピットロードエンドの信号機の前にマシンを持ち出し、エンジンをかけたまま待ち続けた。そしてシグナルが赤から緑へと切り換わるのと同時にコースに向かう。そこから3周、丁寧にタイヤをウォームアップする走りを続ける。他の7人もその後に続いてコースインするが、アウトラップを含む2周でタイヤを暖め、計測2周目にアタックという菅生の路面とこの時の路面温度(Q1開始時点で28℃)では定番と思われる組み立てでタイムを出しに行った。2番目にコースインした野尻がこのパターンでアタックラップに入った時、前方の山本との間隔はフィニッシュラインで4秒半。しかし山本はまだウォームアップを続けているのでみるみる差が詰まり、コースの最高点、ハイポイントコーナーからレインボーコーナーへと右旋回を続ける所ではすでにほとんど追いついてしまう。そして下りのバックストレッチで右側に退避する山本を追い抜いて戻ってきた野尻のタイムは1分05秒986。ステアリングホイールに組み込まれたディスプレイのページを切り替えてラップタイムを表示させた野尻は「1分05秒9」の数字を確認、「これはいったかも…」と思ったそうだが、その野尻の背後から1周遅くアタックラップに入った山本が1分5秒894、わずかに0.092秒速いタイムを記録して、ポールポジションは野尻の手からすり抜けていった。「タラレバ」ではあるが、バックストレッチに向けてスピードを乗せてゆく右連続コーナーで速度差のある山本のマシンが彼の視界に入っていなかったとしたら…。空力効果への影響もあったかもしれないし、こうした瞬間に前走車両が視界に入っただけでも0コンマ何秒かを失うとよく言われる。

クラッシュからの復活に見せた、チームと前年王者のポテンシャル

一方、独自のアプローチが功を奏した山本は、前述のようにこの日午前中のフリー走行でマシンの右前部を損傷し、予選シミュレーションもできないままに終わっている。そこからのポールポジション獲得。

先ほども紹介したようにサスペンションアーム類の交換で済む程度のダメージであれば、短時間で修復はできる。その後、あらかじめピット設営の際に準備してある簡易定盤、つまり凹凸や傾きのあるピットボックスの床面の4つのタイヤが接地する部分に高さと角度の微調節が可能な台を設置して4輪の接地面が水平な同一面になるように設定した仕組みを利用して、基本的なアライメント(静的な車輪まわりの幾何学)やコーナーウェイト(4輪で接地する形態は力学的に言えば「不整定」であり、4本脚のテーブルで1本の脚が浮き、斜め反対側の脚との間で揺動するのと同じように、前後左右を斜めに結んだ車輪同士で荷重大/小となる現象が起こる。サスペンションの主バネが車体を支える位置を微調整することで、これを均一にそろえる)の確認と調整を行う。これもルーティン。走行時間が終わり、次のセッションに向けてメカニックたちが準備を進める時に、この4輪台、じつは簡易定盤の上にタイヤとは違ってたわみのないダミーホイールを装着して設置し、車体側に設定した基準位置からの寸法や角度を測り、調節してまた確かめる、という作業を行っている情景は、走行時間外にピットを訪れて中で何が行われているのか観察する機会があれば必ず目にしているはずだ。それでもなお、クラッシュした車両を修復した後は微妙なアライメントのずれが残りがちではあるし、何よりこの時はフリー走行終了から予選開始まで3時間余りしかない中での修復整備であり、そこを詰める時間が足りなかった。ドライバーはアライメントやコーナーウェイトの微細な違いも感じ取る能力を持っている。100分の1秒、いや1000分の1秒を競う今のスーパーフォーミュラでは、そうした些細な違和感もネガティブに作用することがありうる。

山本とコンビを組む阿部和也エンジニアにとっても、まず精密な調整がしきれていなかったことに加えて、フリー走行で予選シミュレーションができなかった以上、予選に送り出すセッティングの詰めを「勘」(じつは収集したデータを元に思い巡らすこと)を駆使して決めなければならなかった。決勝日朝にJRPから発行される「QUALFYING NEWS FLASH」(ダウンロードも可)に掲載された阿部エンジニアのコメントによれば、Q1ではフリー走行で使っていなかったニュータイヤ2セットを順次投入、「1セット目でタイムが出たので2セット目では確認したかったセッティングを試し、それが良くなかったのでQ2に向けては戻した」とのこと。そこで山本のQ1のタイム推移を確認してみると、最初のトライでは計測2周目に1分06秒686、次の周回でこのセッションのトップを獲った1分06秒418を記録。2度目の“出撃”では小暮車がオイルを撒いた後ではあったが1分07秒291に止まっている。さらにQ2の後にも最終調整を行ったマシンを駆った山本のポールポジション獲得は、チームの技術的バックアップを受けたドライバーが高い集中力でそれを活かすという、モータースポーツならではの人間力の現れだった。

今回の予選でラップタイムが1分5秒台に入ったのはこのフロントロー2人だけ。結局、このコースの絶対レコードを破ることはできなかった。SF14+NREが登場した今年、これまで戦った4つのコースではいずれも日本のトップフォーミュラが残したレコードタイムを更新してきた。このスポーツランド菅生でついにその記録が途切れる形になったわけだ。その原因のひとつにはやはりQ1で小暮車のエンジンから噴き出したオイルの帯が、処理したとはいえコース上に、それもタイムへの影響が大きいSPコーナー全体のレコードライン上に残っていたことがあるのではないか、と思いは巡る。いずれにしても次の開催、すなわち来年に向けて楽しみがひとつ残ったと思うことにしよう。

様々な思惑と作戦を秘めて

そして日曜日。決戦の一日はいつもどおりに朝のフリー走行30分から幕を開ける。燃料をほぼ満タンに積んで走り始め、決勝スタート直後のマシンの挙動、そこに現れる前後のグリップ・バランスなどを確かめつつ、集会を重ねる中での変化、そして燃料消費を確かめる、というのがこのセッションにおける基本的なアプローチ。ただ、前戦オートポリスで220kmを無給油で走り切った実績、そこに向けたエンジン開発と実走データがあることで、菅生の68周・250kmはSF14の「満タン」に少し継ぎ足すぐらいの燃料量で行けそう、ということが見えてきていた。もちろん問題はその「少し」がどのくらいか、なのだが。燃料補給リグを6〜7秒つなぐ量、すなわち15リットル、11kgで行けるとすれば、タイヤ交換をどうするか。無交換か、1〜2輪交換ならばこの時間内でできる。燃料補給しつつ作業者3人で4輪を交換すれば最短14秒程度。この4輪交換の間ずっと燃料補給リグをつなぐことにすれば、逆にスタート時の燃料搭載量をその分、つまり満タン状態の約70kgよりも10kg以上軽くして、車両の動きの切れ味を良く、タイヤへの負荷も小さい状態でレースの序盤から中盤を戦うことができる。つまりレース・ストラテジー(戦略)の選択肢が広がったのである。このあたりを確かめるのをこの日曜朝フリー走行でやりたいところであって、30分をフルに使えば2〜3回のピットストップを挟んでも20周以上はできる。

ところがセッションが始まって13分余り、まだ時計は半分まで進んでいないという時点で中山友貴がハイポイントコーナーでコースアウト、クラッシュしたことでまた赤旗提示。マシンを撤去して走行再開となったところでは(走行時間の延長はないので)残り7分となっていた。中山(友)を除く全車が続々とコースイン、かと思いきやデュバルのマシンだけがピットボックスの中に止まり、ドライバーもヘルメットを脱いでしまっている。制御系のトラブルとのことで、その後の状況も考え合わせるとおそらくセンサー類の問題ではなかったかと思われるが、これでデュバルは6周だけ。他にリウッツィも6周しただけで終わっている。ずっと走れたドライバーもロッテラーの17周を筆頭に12〜16周の走行でこのフリー走行を終わっている。決勝レースの戦略はエンジニアの脳の中でマシンを走らせることに頼る部分が大きくなった。とはいえレース想定のこのセッションでもまた、トップに立った石浦から20番手の嵯峨宏紀までのタイム差は1.202秒にすぎない。上位は0.3秒程度のラップタイム差の中で争うことがすでに明らかになってきていた。

このフリー走行の最後に用意されているスタート練習からおよそ5時間を経て、スターティンググリッドに着いた20台のマシン/ドライバーの前方でスタートシグナルがブラックアウト。ステアリングホイールの裏側下部にあるクラッチパドルを離す「技」を見せる一瞬がやってきた。ポールシッターの山本は前戦に続いて「蹴り出し」に失敗、その横を偶数列の野尻、ロシターがすり抜けてゆく。3番グリッドのロッテラーは蹴り出した次の瞬間、直前の山本が動かないのに反応して動きを止めてしまい、さらにアンチストールシステムが作動してしまっため、一気に後続集団に呑み込まれる。1コーナーへの飛び込みでは11〜12番手にまで順位を落としていた。一方、オリベイラはアウト側の空隙を抜けて回り込むラインを取り、2コーナーにターンインする所ではロッテラーの左直前を走っていた。ここで軽くタイヤとタイヤが触れた。オリベイラのリアが一気に流れて2コーナー立ち上がりのイン側に向けて巻き込むスピン。その右側面からロッテラーが、続いて後方にいた伊沢が乗り上げて、この2台のマシンが次々にフロントから底面を見せて宙に浮く形になった。このアクシデントで3車がその場でリタイア、現場処理のためにセーフティカー(SC)が導入される。

このセーフティカー・ランは4周目まで。レースが再開される時の上位は、野尻-ロシター-山本-中嶋(一)-石浦-塚越-国本…という順位になっている。再スタートでは2番手以降の各車がオーバーテイク・システムを作動させて上り勾配を駆け上がるが順位変動はなし。そのまましばらく周回を続けてゆく。早めのタイミングで動いたのが小暮。ピットに飛び込んで短時間の燃料補給と同時に左2輪のみタイヤ交換。この作戦は「あり」だったのだが、リアジャッキを下ろすのが一瞬遅れ、ドライバーに停止・発進を指示するボード、いわゆる「ロリポップ」を持つメカニックが逡巡したのが手の動きに現れてしまい、ドライバーが発進に失敗。せっかくの作戦だったが致命的な遅れを取ってしまう。次の周には平川がピットイン。こちらも燃料補給リグをつないでいた時間は7秒以内、タイヤ交換はしないままコースに戻った。事前の計算ではSF14のタンク容量をフルに使って走れるのは60周(と最後の低速周回1周)。つまり「ピットウィンドウ」としては9周目以降であればどこでも1ストップで走り切れると考えられたが、この2車はまさにそのタイミングで満タンにしてレース展開を変化させることを選んだのだった。ともに後方グリッドからのスタートであり、様々なアクシデントを切り抜けて順位を上げることには成功している。

まさか無給油で走りきれるのだろうか?

中盤戦に向けて上位陣が「綱引き」を続けるようにラップタイムをそろえている中で発生した次の乱れは14周目、7番手に付けていた塚越がレインボーコーナーへのアプローチでスピン、コースアウト。グラベルに入り込むが自力で脱出してその周回の終わりでピットへ。ルーティン・ストップのはずだったがタイヤ4輪の交換を進める一方で給油リグのノズルがなかなか入らず、大幅にタイムロス。周回遅れになってコースに復帰するが、トップが17周目に入ろうとする後方で最終コーナーの深く回り込むすり鉢状の場所でタイヤが滑り、反射的にカウンターステアを当てるも振られてしまってそのまま外側にコースオフ。何とかグリーン上でマシンをコントロールしようと試みるが、立ち上がりゾーンのアウト側のクラッシュバリアに左側面から当たってしまう。

前々戦のツインリンクもてぎ以降、ホンダ・エンジンのパフォーマンスが向上している中で、塚越とリウッツィのマシンはコーナリングの中でタイヤの粘りが少し足りない印象を受けていた。それがこういう瞬間にドライバーにとってコントロールのシビアさとして現れたのかもしれない。ましてこの時はタイヤ交換直後。まだ暖まっていないタイヤはきわめて滑りやすい。サスペンションのストロークがごく小さい今日の純レーシングマシンとはいえ、その伸縮にしなやかさを持たせるほどにタイヤのグリップ変動が抑えられる。以前も書いたように、このあたりのセットアップの差がマシンの動きから読み取れるのがSF14の素質でもある。そして、そのしなやかさを最もうまく作っている印象を受けるマシンを駆る野尻が、ここまではトップを走り続けている。

それはさておき、塚越のクラッシュによって最終コーナー外側に並べられたクラッシュバリアのスポンジブロックが散乱してしまった。これを整理し、再度固定しないと競技は進められない。そこで当然、セーフティカー(SC)が導入された。それにタイミングを合わせて多くのマシンが一斉にピットに飛び込んできた。これが18周完了時点。

一方、ステイアウトしたことで前に出た国本と中山(雄)はそのポジションを守って走り続ける。とくに国本は35周目からラップタイムを1分8秒フラットから、周回によっては7秒台に入るところまで上げて後続との差を広げようという意図を見せる。しかしこのペースではたとえぎりぎりまで燃料を詰め込んでスタートしていたとしても、ゴールするのには足りない。

ここで彼らを追走する野尻からチームに無線交信。「前の2台は停まらないんですか!?」。ふだんは低いトーンで落ち着いて話す野尻だが、さすがにこの時は声が裏返っていたという。田中エンジニアの返答は「国本は燃料がもたないからきっと停まる。その後の中山は…」。もしかしたら停まらないかもしれない。無理だと思うが…というメッセージに応えて野尻はペースアップする。レースも終盤を迎えようとしていた。

燃料が減って軽くなったマシンでさらにペースを上げ、少しでもマージンを稼ごうとした国本だったが、結局は60周を終えたところでピットロードにマシンを向けざるをえなかった。燃料補給リグのノズルをつないだ時間は5秒を切ぐらい。やはりツインリンクもてぎ戦から燃料リストリクターによる最大流量を10%削減して90kg/hとし(その最大流量制限が加速継続の中でずっと働くのは、ここ菅生のコースでは上り勾配を駆け上がるメインストレートと、バックストレッチの後半ぐらいのはずだが)、さらに前戦オートポリスの無給油レースへの対応を進めたことで、NREの燃費性能はみるみる向上している。そう見て間違いはなさそうだ。

それでも中山(雄)はトップを守って走り続ける。残り10周を切って野尻もフルアタックの走りに切り替えて追い上げる。しかしそう簡単に間隔は縮まらない。もしかして燃料が足りてしまうのか? 見守る者の脳裏にその「?」が次第に大きくなっていった65周目、残すところわずかに3周半、バックストレッチを駆け下る中山(雄)のスピードが目に見えて鈍った。その右側から野尻があっさり追い越してゆく。やっぱり無理だった。その周回の終わりでピットロードに入った中山(雄)はまさにスプラッシュ・アンド・ゴー、残り3周分の燃料だけを注ぎ足してコースに戻るが、ポジションは12番手。次の67周目に1分06秒743のレース中ベストラップまでたたき出してみせたものの、夢は消えた。

これも「タラレバ」ではあるけれども、ステイアウトして隊列をリードする状況になったところで中山(雄)の周回ペースは1分9秒台。これを維持して後続を押さえ込む走りをうまく続ければ、このコースは少しぐらいラップタイムの差があっても簡単には抜けないだけに、先頭集団の一角をもぎ取ることは可能だったのではないか。1分9秒台まで落せば燃料補給無しで走りきれた可能性はあると、レース後のトークの中で田中エンジニアも語っていたのではある。あるいはまた、後半にもう一度、セーフティカーが入っていれば、3周分の燃料はセーブできたかもしれない。中山雄一とKCMGチームはそこに賭けたのだったが…。

かくしてSF14+NREが登場した2014年シーズンの6戦目にして、ホンダ・エンジン搭載マシンの初優勝。それも今年からスーパーフォーミュラにステップアップしたルーキー、野尻によって達成された。「今日の野尻はパーフェクトでした。素晴らしかった」。シーズン当初から速さの片鱗を見せてはいたものの、いざレースとなるとそれが持続しない。しなやかで速いセットアップを作り上げる一方でそんな野尻を時に厳しく導いてきた田中エンジニアは、ストレートな称賛の一言でこの日の戦いを締めくくったのだった。

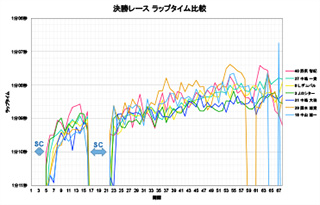

決勝上位ラップタイム推移

*画像クリックでPDFが開きます。

2度目のセーフティカー・ランで「ステイアウト」したことで先頭に立った国本、そして中山雄一。ここでピットストップして給油した後続よりも軽いことも活かして、差を広げようと周回のペースを上げたことが明確に現れている。しかし菅生独特の1-2コーナー内側を曲がり込んでから合流するピットロードでのロスタイム分までのマージンを作ることは不可能だった。中山(雄)も国本ほどではないにしても、2位をキープすべくペースを上げて走った。しかし背後に迫るのはとりあえず野尻一人であり、そこから後ろは少し差があった。あえて1分9秒前後のペースをキープして、押さえられるかぎり後続を封じ込めていたら…。ピットに飛び込んだ後、残念な思いをぶつけるかのようにレース中の全体ベストタイムをたたきだしている。

全体に右上がりのラップタイム・ペース、すなわち燃料を消費して軽くなるのに応じて「ウェイト・エフェクト」が現れている。つまりタイヤ無交換(中嶋一貴)、あるいは1輪(野尻)、2輪(中嶋大祐)だけの交換でも、秋の気配が漂う菅生のコースでは、磨耗によるグリップ低下はほぼ問題なかったということ。それを確かめるデータを金曜日からの走行で確かめてあったかどうかも、勝負の綾になった。その中でも野尻のペースが良い。中嶋一貴の安定度はさすがだが野尻には届かず。眼前の二人が消えた最後の3周、野尻のペースが落ちているが「後は離れているから大丈夫」という田中エンジニアの言葉に反応して大事にフィニッシュに向かった結果である。

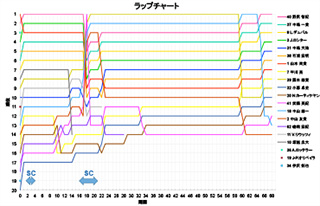

決勝ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

スタート直後にチャンピオンシップを争う二人を含めた3車が消え、その事故処理のためのセーフティカー・ピリオドは時期が早すぎて、ここで順位変動を狙う動きはなかった。ピットウィンドウと考えられた9周目を過ぎて早めの燃料補給を行ったのが2車。その直後に塚越がクラッシュ、2度目のセーフティカー導入となったことで順位が大きく動いた。既に1台がピットストップを終えているか、レースから消えたところを除いて2台走らせているチームは、順位が上の車両を先にピットに入れることを選択。同時ピットストップでも周回を送らせて入れても、2台目はセーフティカー隊列の後方に戻ることになる。それを嫌って、あるいはあえてコース上に留まる「ステイアウト」を選んだのが国本と中山雄一。どちらもぎりぎりまで燃料補給を引き延ばしたのだが…。残り7周、3周でトップの座を手離さざるをえなかった。武藤がピットストップが後になったのに加えてレース半ばで順位を落としたのは、セーフティカー・ラン中の追い越しでドライブスルー・ペナルティを課されたため。