Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

新素材を得て戦ったシーズンの集大成

Round7 Suzuka Circuit

両角岳彦

SF14+NREの「速さ」の資質を数字で表したい

スーパーフォーミュラのヘビー・ウォッチャーとしては「ちょっと悔しい」のである。

何がと言って、もちろん2014年最終戦・鈴鹿サーキットで「さすが、SF14+NRE!」と納得するだけのレコードタイムが出なかったことが。それどころか、選りすぐりのドライバーたちが操るSF14が競い合った予選では、7カ月前に同じコースで競われた緒戦のQ2でアンドレ・ロッテラーがマークした1分36秒996をしのぐラップタイムを刻むマシン+ドライバーが現れなかったのである。

1分36秒996であっても、1カ月前に同じコースで開催されたF1日本GPの予選では下位チームに伍すことができるタイムだ。これがあと1秒縮まればQ1からQ2に進出して、トップ10に残れるかを競うレベルに並ぶ。

今回の鈴鹿には、SF14の開発・製作実務を担当したダラーラ社の創設者、ジャン・パオロ・ダラーラ氏も足を運ばれていた(なんと、初来日とのこと!)。1959年にミラノ工科大学を卒業してフェラーリに入社、その後、ランボルギーニ・ミウラ、デトマゾ・パンテーラ、ランチア・ストラトスなどのいわゆる“スーパーカー”のレイアウトやシャシーの設計を手がけ、競技用車両でもデトマゾのF2、F1、ランチアLC1、LC2などを生み出し、自らの故郷にレーシングカー・コンストラクターを設立して育て上げた技術者である。そのダラーラ氏とSF14開発のプロジェクト・マネージャーであるルカ・ピニャータ氏を招いてのイベントでコメンテーター兼通訳を務めた小倉茂徳さんが伝えてくれたところによると、ダラーラ社の認識として「SF14のパフォーマンスは(最低でも20倍ものコストを投じている)今年のF1に対して4%低いだけ」だという。

両者を比較した時、F1の「速く走る」パフォーマンスにおけるアドバンテージは、動力パッケージに電動モーターが組み込まれていて、減速回生(MGU-K)と排気タービン駆動発電機(MGU-H)から電力貯蔵ユニット(電池など)に送り込んで蓄えた電力を加速時に放出して“エキストラ・パワー”を得られることと、ピレリ・タイヤのコンパウンドの粘着力が強く(おそらくは)、摩擦力が一段と高いことの二つだろう。そうした今年の車両を体験したロッテラーは「コーナーではSF14のほうが速いし、操るのが楽しい」と語っているのは周知のとおり。

SF14+NREの実戦導入から7カ月、6つの異なるサーキットでの戦いを繰り広げて走行データも蓄積が増え、ドライバーもトラック・エンジニアもマシンとの『対話』が進んでいる。その中で、気温、路面温度などの自然条件も4月の緒戦と比べてタイムが良化こそすれ、悪化する方向ではない。再びのレコードタイム更新は、そして今年のF1のスターティンググリッドに割り込むだけの速さの証明は、十二分に期待できる。SF14の技術とパフォーマンスのレベルを知る誰もがそう思いつつ、秋深まる鈴鹿に足を運んだ。それは間違いない。

ラップタイムが1秒違えばマシンは別ものになる

しかし…。

土曜日朝のフリー・プラクティス、その走り始めからドライバーもトラック・エンジニアも「?」の連発となった。「(タイヤが)グリップする感覚が来ない」「タイムが出ない」。走り出しのラップタイムは大概が1分40秒台。この時点で早くも、いわゆる『持ち込みセット』を「外した!」と頭を抱えるエンジニアが続出していたようだ。彼らにとっても、この週のコース・コンディションは予想外だったのである。レースペースとしては緒戦の最速が1分41秒前後だったが、そこから2秒前後上がって1分38秒台に入り、予選アタックではそこから2秒上がって1分36秒台か。上位を、表彰台を手にしようとするチームのエンジニアはこのくらいの想定をしていたと見ていい。最近はレーストラックでの走行をパーソナル・コンピューター上でシミュレーションするソフトウェアも精度の高いものが出回っていて(残念ながら欧米発)、日本でもそれらを使いこなすエンジニアが増えている。とはいえシミュレーションは模擬計算にすぎず、設定条件や閾値がずれていれば「計算しただけ」にすぎないこともままあるのだが、その誤差も含めて「レースペース1分38秒台」は、根拠のない“期待値”ではなかったはずだ。

そしてこの基本的な予測が外れると…。

予選における上位陣のセクター最速タイムを第1戦と第7戦で比較してみると、直線からコーナーの続くセクター1で0.5〜0.6秒遅くなっている。セクタータイムは26秒ほどなのでおよそ2%のダウン。第7戦に向かう前の見込みではこのセクター1だけで0.5秒以上は縮まると考えられていたはずなので、その予測値に対しては1秒以上の差、つまり4%近く遅かったわけだ。このセクター1でも全てがコーナーを旋回している時間ではないので、コーナーでの旋回速度の予測値からの低下幅はさらに大きい。コーナリングスピードが5%が低下すると、単純計算で遠心力は9.75%小さくなる。

この『力』(荷重)を受け止めるのはマシンのサスペンションに組み込まれた、スプリングとアンチロールバー(マシンが旋回外側に傾くロール運動にだけ作用するバネ機構)である。ということは、おそらくは秋の好天の中、「鈴鹿最速」を狙ったセッティングでは、この両方を合わせたロール運動に対するバネの硬さ(等価バネ定数)が10%ほども高すぎた、つまり硬すぎたことになる。走り始めから予選アタックに至るまで、この土曜日には直線のアンジュレーションを通過する中でフロントがハタパタッという感じの速い動きで跳ねるマシンがけっこう見受けられた。この動きはメイン・スプリングのバネレートがかなり高いことを意味する。

コーナーを走り抜ける速度をどのレベルに想定するかによって、ピンポイントでセッティングを煮詰める要素は、メイン・スプリングやアンチロールバーの硬さだけではない。空気流によって生ずる力も速度の二乗に比例して変化するから、想定速度に対して実際に走る速度が5%低ければ、ダウンフォースは約10%小さくなる。もちろんタイヤ・グリップ(摩擦力)が低いためにコーナー通過速度が下がるとその分だけダウンフォースも減り、タイヤを路面に押し付ける荷重が減るから、その減少分だけ摩擦力が減り、コーナリングスピードはさらに下がる。その一方で車体を下に押し付ける空気力、すなわちダウンフォースが減少すると、メイン・スプリングに加わる荷重もその分だけ減り、バネが伸びる(トーションバー・スプリングでは「ねじれが戻る」)から、車高が上がる。車体と路面の間隙がミリ単位で拡がれば、ダウンフォースはさらに減る。コーナーを回り込む中でタイヤを路面に対してどう立てておくかという、アライメントも狙ったところに行かない。こうした様々な要素がお互いに作用しあってコーナーでの挙動や踏ん張りが低下するスパイラル的現象が起こりうるのだ。

もちろんこうした状況に直面すれば、エンジニアたちはスプリングやアンチロールバーを硬さの異なる(より柔らかい)ものに交換することから始まって、ピット内で静止した、いわゆる『1G』状態(重力加速度1Gだけがマシンに加わっている状態、ということ)での前後の車高(底面地上高)、車輪のキャンバー、トーなどのアライメントを様々に微調整することをメカニックに指示して対処を図る。しかしその『出発点』としてまず『持ち込みセット』があり、それが大きく外れてしまった状況から最適状態を探りつつ仕上げてゆくには時間が足りない。ピットでセッティング変更をしてコースに送り出し、走って確かめることを繰り返せれば、一歩ずつ進むことができるのだが、フリー走行は1時間。今回も途中で赤旗中断があり、ピットに留まる時間を切り詰めたチームでも多くて20周ぐらいしかできなかった。結局はいくつもの「?」が消えないまま、予選に向けて「20台が走り続けるにつれて路面が少しは良くなるのではないか…」などと予測を巡らしつつ、最後は“勘”を頼りに、しかも予選までの2時間弱のインターバルの中で作業が可能な範囲で、サスペンションとエアロダイナミックの仕様を決めるしかなかったはずである。

タイヤと路面の摩擦は「見えない」ことばかり

事前の予想と期待がここまで「外れた」のはなぜだったのか? 現象としては「タイヤ(と路面の間)のグリップが低かった」ことに尽きる。問題は「なぜグリップが出なかったのか?」だ。

その原因について、色々探り、考えてみた中で浮かび上がった仮説がある。ドライバーたちも「グリップしない」と口にしていたわだが、その一人、平川亮が一言「ハチロクですよ」。今回の鈴鹿ラウンドではサポートレースとしてGAZOO Racing 86/BRZレースの第10戦が併催されていた。出走台数じつに85台。それが金曜日から練習走行を重ねていた。逆にスーパーフォーミュラは今回、金曜日は走行がなく、土曜朝からのフリー走行が走り始め。

86/BRZレースを走る車両に装着されるのは「スポーツラジアルタイヤ」ということになっているが、今年に入って「タイヤ戦争」が激化し、ブリヂストン、ヨコハマ、ダンロップ、グッドイヤー(開発と製造はダンロップと同じ住友ゴム)の3社・4ブランドが競技専用に近い製品を投入している。トレッドパターンも溝面積が少ないもので、もちろんトレッド・コンパウンドも“レースライク”なものであることが歴然。走行直後はトレッド表面が発熱して溶けて粘りつくような状態にあるのが見て取れる。もちろんそれが路面に粘着し、骨材(砕石)をアスファルト材が覆った凹凸の中に入り込んで残る。これがいわゆる「ラバーが乗る」状況である。

ところがここで『コンパウンド』と一言で言っても、じつはスーパーフォーミュラのタイヤに使われているものと、サーキットレースやジムカーナでの使用を想定しているとはいえ、ドライ専用ではなくウエット路面での性能も求められるし一般道使用も視野に入れたスポーツタイヤとでは、ゴム素材(各種の合成ゴム)の組み合わせやそこに練り混む添加物などの組成、それによって現れる硬さや強度、そして発熱時の粘り方などの物理特性など、その中味は別物といっていい。もちろん具体的な内容は外部の人間には知るよしもないが、高分子化合物であるコンパウンドとしては、相当な隔たりがあるものと考えていい。

同じコンパウンド同士であれば、路面に食い込んで残った少量のラバーと、タイヤの接地面で発熱して溶け、粘着してゆくラバーとが接触すればそこに強い結合力が生じ、「ラバーが乗る」につれてグリップが高まる現象も起こる。しかしそれが異なるラバー同士だと、うまくくっつき合わない場合も起こりうる。あるいは、粘着力の高いスーパーフォーミュラ用コンパウンドが路面に着いたものを、86/BRZのタイヤトレッドが“拾って”剥がしてしまうこともありうるのではないか、という見方もあるのだが。今回はまず86/BRZが走り込んでそのコンパウンド(それもタイヤメーカーによって異なる)が路面に付着し、そこにスーパーフォーミュラが出て行って「グリップしない」ということになったわけで、コンパウンド同士が粘着しにくい状況だったのではないか、という仮説が浮かび上がってくるのである。逆に86/BRZのエントラントからは「スーパーフォーミュラやスーパーGTが走った後だと、タイヤが“ヌルヌルする”ようなグリップ感になって走りにくい」という声もあった。

ごく最近“拾った”タイヤのこうした特性についての気になる話題のひとつに、いわゆる『ピックアップ』問題がある。路面に散った『タイヤかす』、トレッドコンパウンドが路面との粘着の中で千切れた小片が、その上を転動してゆくタイヤの溶けたコンパウンドにくっついてしまう現象だ。これがひどいとタイヤ表面に凹凸ができ、重量バランスも崩れて、バイブレーション(振動)が発生。グリップも落ちるし走るのがつらい、という状況に陥ってしまう。それを、タイヤ側の工夫によって「拾いにくく、くっついても剥がれやすく」することができるのだという。スーパーフォーミュラ鈴鹿戦の翌週、スーパーGT・ツインリンクもてぎ戦で耳にした話だ。

ことほどさように、タイヤは難しい。私がかつてタイヤの構造と特性、体感評価などについてじつに多くのことを教えてもらった某タイヤメーカーのスーパーエンジニアYさんは、「タイヤってものはな、黒くて、丸くて、そして『よくわからない』ものなんだよ」と繰り返し語っていた。あれからずいぶんの時が流れたけれど、本当にそうだと、つくづく思う。

今回の路面状況にしても、『86/BRZが履くタイヤのコンパウンドとの相性』は「もしかしたら、そうかも…」という仮説にすぎない。ゴムと路面、ゴムとゴムが粘着しながらジワジワと滑って摩擦力を発生する、その時に分子レベルでどんなメカニズムが働いているかは、いまだに解明されていない。最近になってようやく、放射光を使って物質の内部を分子サイズまで透視することができる『SPring-8』を使って、ゴムと路面の摩擦の中で何が起こっているかの観察が始まったところだ。そういう意味では、一般的な物体同士の摩擦にしてもまだ根本的なところまで解明されているとは言えないのだけれども。

レーシングマシンはもちろんふつうのクルマであっても、その運動を理論だけで説明し、解明することはいまだに実現されていない。それはゴムという『粘弾性体』の物理現象としてのふるまい、摩擦のメカニズムが「よくわからない」ものであり続けているからだ。複雑な運動方程式を組み立てて数値計算で車両運動のシミュレーションをしても、現実のクルマの走りとはなかなか合わない。でも人間は、タイヤと路面の間で起こっている摩擦をちゃんと感じ取り、コントロールして、クルマを走らせてしまう。だからクルマはおもしろい、のである。

NRE2014後期仕様を100kg/hで走らせる

かくしてSFによる『鈴鹿・1分35秒台』の実現は、少なくとも来年、2015年開幕戦まで「おあずけ」となった。

この予選でもうひとつ、事前の期待値とはちょっと異なる状況が現出した。Q3に進出した8車がすべてトヨタ・エンジンを搭載していたのだった。今回の鈴鹿ラウンドでは燃料リストリクターによる最大流量制限が100kg/hとされた。2014年シーズン後半を戦う各車2基目のエンジンが投入された第4戦ツインリンクもてぎ以降、オートポリス、菅生と、サーキットの特性に合わせてマシンの速度性能を多少抑制すべく、最大流量90kg/hの燃料リストリクターが使われてきた。鈴鹿に戻って燃料流量制限をシーズン当初のレベルに戻した。今季後期仕様のNRE(ニッポン・レーシング・エンジン)としては初めてのフル流量での実戦となる。

アクセルをいっぱいに踏み込み、エンジンが毎分8000回転に到達したところからシフトアップするまで、一定の流量で送り込まれるガソリンを、ピストンの動きとタイミングを合わせてシリンダーの中に直接噴き込み、ターボチャージャーで加圧された空気と混ぜ合わせる中からどう燃やして力を引き出すか。このNREの『カンどころ』において、90kgから100kg/hへ、すなわち1時間あたり120リットルから133リットル、1秒あたりでは33ccから37ccへ。この増えた分の燃料を燃焼によるシリンダー内圧力の増加に結びつけられたかどうか。ホンダ・エンジンはここでシーズン序盤に見られたPM(パーティキュレート・マター、粒子状物質)の排出がまた少し現れていたようだった。以前のように加速中に排気煙が見て取れるほどではなかったが、リアウィングの右側翼端板に黒っぽい痕跡が残っていた。

以前も解説したように、高速回転する競技用エンジンでピストンが上死点から1往復するごく短い時間の中で、シリンダー内に直接噴射した燃料を気化させて混合気を作り、きれいに燃やすのは難しい。回転速度でいえば半分かそれ以下、ピストン往復の時間でいえば倍以上ある(とはいえ0.03〜0.01秒程度だが)量産ロードカーのガソリン・エンジンでも直噴にしるとディーゼル・エンジンほどではないにしても燃え切れなかった燃料の液滴がPMとなって排出される現象が起こりがちで、その抑制条件を排ガス規制に加えようという動きが世界的に出てきている。来季に向けて、高速・高出力エンジンの過給+直噴の技術、とくに燃料混合と燃焼のプロセスを洗練してゆくことは、エンジン開発に携わる技術者の皆さんにとって、何より重要なテーマになってゆくはずである。

ウエット路面のグリップを探りながら

そして一夜明けて、午前8時のサーキットのゲートオープンに合わせたかのように、空を覆った暗い雲から雨粒が落ち始めた。天気予報どおりではあるけれども、できればドライ路面でドライバーたちが競うのを見たかったところだ。とくにレース2は28周の中で少なくとも一度は4輪のタイヤ交換が義務付けられていたのだが、特別規則書には「ウエットタイヤを装着して決勝レースをスタートした場合、(この)タイヤ交換義務規定は適用されない。」と明記されている。レースをおもしろくする『変数』がひとつ減ってしまうわけだ。

空を見上げながら始まったフリー走行、雨足はまだ弱く、路面はいわゆる『ダンプ(ちょい濡れ)』状態で、その中を皆、グリップの感触を確かめるように慎重にマシンを走らせている。アクセルペダルのオンオフも柔らかく右足を動かしていることが、アンチラグ・システムが作動した時の弾けるような燃焼音がほとんど聞こえないことからも推測できた。

アクセルペダルを全閉まで戻し、シリンダーから燃焼ガスが流れ出さなくなると排気タービンを回すエネルギーが消える。それによってタービンの回転速度が落ちると、その軸の反対側に取り付けられている圧縮機の回転も落ち、そこから再びアクセルペダルを踏み込んだ時に吸入する空気を加圧する効果が低下していて、燃焼ガスが増えて排気タービン(と圧縮機)の回転が上昇するまでエンジントルクの立ち上がりが遅れる。これがターボチャージャー特有の応答遅れ(タイムラグ)である。その遅れ時間を少なくするために、アクセルオフしてエンジントルクを絞っている状態で、燃料を排気管に少量送り込んでタービンの手前で自然着火させ(未燃ガスが燃えるぐらい、エンジン直後の排気管は高温になっている) 、その燃焼ガスのエネルギーでタービン回転を維持するのが『アンチラグ・システム』。

NREは直噴なので、アクセルオフの中でガソリンを噴射し、点火しないようにすることで排気管に未燃ガスが流れ出すようにする。燃焼のためには空気=酸素をそこに送り込む必要があるわけで、かつてラリー車両などでは吸気側から空気を排気管に送る『2次エア・システム』が組み込まれていたものだ。しかしNREではこうした別系統の空気供給が認められていない。そこでアクセルペダルは戻していても吸入空気流路を開閉するスロットルバルブは空けておき、シリンダーに空気を吸い込んでそれが排気管に流れだすようにしている(はず)。そこにガソリンが噴き込まれた時に、パルス状の燃焼が起き、「パン、パンッ」という排気音が聞こえるのである。ちなみにスロットルバルブを開けているということは、ピストンがシリンダーの中で下降してゆく時に空気が流れ込んでしまうわけで、吸入気を絞ることで起こる「ポンプ仕事」によって現れるエンジンブレーキが弱まるか、ほとんど効かなくなる。

いずれにしてもこのアンチラグ・システムが作動した燃焼音があまり出ないことからは、ドライバーが急激なアクセルオフ〜オンをしていないので、タービンを加速するための燃料噴射制御も介入してこないのだろうと推測できるわけだ。

先頭に立つことのアドバンテージ

朝のフリー走行からそのままレース1のスタート進行へ。1日2レースのスケジュールはタイトだ。フリー走行の中でピットに戻って、さらにはスターティンググリッドで、路面状況に合わせ込むべく、サスペンションなどの調整・変更を行う情景がいくつも目撃された。例えばジェームス・ロシター車はグリッド上でリアのアンチロールバーに車輪〜プッシュロッドのストローク(動き)を伝えるリンクを外した。アンチロールバーをフリーにしたわけで、ロール剛性が大幅に下がって柔らかい動きになり、旋回の中で左右輪の間の荷重移動が減って、滑りやすい路面に対してタイヤのグリップを粘らせる方向になる。つまり路面状況に対してリアのグリップが足りなかったか、あるいは雨が強まって20周のレースの中で路面がさらに滑りやすくなると予測したかのどちらか。おそらくは雨が強くなると読んだのだろう。スタートの時点ではほとんど振っていなかった雨が、伊沢拓也のエンジンストールによってスタートが約10分遅れたことと合わせてレースの4分の1をすぎる頃から強まり、路面を覆う水膜も厚くなっていったから、この読みは結果的に「当たり」ではあった。

スタート・プロシージャーをフォーメーションラップからやり直し、1周減算の19周となったレース1。まさにジャストミートのクラッチリリースで、しかも濡れた路面でもホイールスピンをうまく押さえ込んで蹴り出して行ったのはJ.P.デ・オリベイラだった。フロントローの2車の背後からアウト側に進路を取り、一気にかわして1コーナーに飛び込んで行った。中嶋一貴は3速へのシフトアップあたりからオーバーテイクシステムを作動させ(それ以前に効かせるとウエット路面ではホイールスピンしてしまう)、1コーナーのインを取ってポールシッターのロッテラーに先んじる。ロイック・デュバルも好ダッシュから直前の国本雄資を抜いて4位に上がっていたが、こちらはスタート違反の判定。ピットスルー・ペナルティを受けてこのレースは上位入賞のチャンスを失ったが、最後尾からの追い上げ、追い抜きは観る者を楽しませてくれた。

もともとフォーミュラカーは露出したタイヤが路面の水を巻き上げるし、車体後方に向けて空気流を上に曲げ、圧力変化を作ることでダウンフォースを得ている今日の車両ではその水幕をさらに後上方に拡散させる。このウォータースクリーンゆえに、先頭を行くマシンが最も有利となり、後方に付けるドライバーたちは限られた視界の中でどこまで接近できるか、リスク・マネージメントしつつ追うことになる。このレースでも、そしてレース2でも、お互いの速さも均衡し、連なって走る中からチャンスを探る上位陣の順位変動はほとんどなかったけれども、じつは中団以降ではそれぞれの局面で、視界を遮る白いスクリーンの薄い場所を狙って前走車にアタックをかけ、見えないバックミラーだけでなく全ての感覚を動員してのディフェンスが繰り広げられていた。ロールフープのオーバーテイクシステム表示灯も「2レースを通して5回」ではあったが、そこここで点滅が目撃され、5回を使い切ったドライバーも多かったのである。

だからコースサイドで観戦した人々にとっては、次々にやってくる集団のそこここで順位争いの駆け引きが続き、レースの面白さを純分に味わえたに違いない。こうした展開を映像で伝えるとなれば、トップを追うのを諦めて、しかしどれかひとつの攻防を追うことになるのだけれども、それならば画面を分割してトップも、そして複数の攻防シーンも同時に見たい。そういう新しいレース実況映像の可能性まで考えてしまうような『自動車競争』が繰り広げられたのではあった。

雨の中ならではのエキサイティングな攻防

レース1をフィニッシュして表彰台の下に止めたマシンからステアリングホイールを外し、「勝負の鍵はスタートの瞬間だった」と強調するように高く掲げたオリベイラは、レース2のスタートでも鋭いダッシュを決めた。しかしスターティングポジションはレース1よりも2つ後の6番手であり、国本と石浦宏明の2台をかわして4番手に上がるところまで。いっぽう2番グリッドに着いていたデュバルはレース1のフライング判定の心理的影響があったのか、動き出しがほんのわずか遅れた。これで上位は中嶋一貴、ロッテラー、デュバル、オリベイラというフォーメーションになり、周回を重ねて行く。

一方、5番手に上がった平川以降はいくつかの集団に分かれつつ、それぞれの局面で攻防が激しさを増してゆく。とりわけ10周目から14周目にかけて平川と国本、その少し後方でナレイン・カーティケヤンと山本尚貴、各々にオーバーテイクシステムも作動させ合いつつ、時にコーナーを並走しながらの戦いは見応えがあった。平川vs国本の5位争いは1回残っていたオーバーテイクシステムを作動させつつ1コーナーのアウトから仕掛けた平川に対して、オーバーテイクシステムを使い切っていた国本が何とか踏ん張るものの2コーナーでスピンして決着がついた。

さらにレース終盤に向けて2番手を行くロッテラーにデュバルが接近。20周目にしてオーバーテイクシステムの残り作動回数はロッテラーが5回、デュバルが4回。ここから相手の出方を読みながらそれぞれにオフェンス、ディフェンスのためにシステムを作動させつつの攻防が続く。24周目にはデュバルが最終シケインでオーバーランしそうになり、背後からオリベイラが接近。まずオリベイラが、その表示灯点滅を待たずにデュバルがオーバーテイクシステムをそれぞれ作動させつつメインストレートを駆け下りていった。この攻防はデュバルがディフェンスに成功。最終的にロッテラー、デュバル、オリベイラは2秒の間隔の中で28周目のフィニッシュラインを横切っていった。

背後のこうした戦いを尻目に、トップに行く中嶋一貴は、視界と気流の両方がクリアな状況を利して速いペースを維持し、チャンピオンに向けてひた走っていた。レース半ばをすぎてロッテラーに対してのリードは約9秒。これをほぼそのまま保って悠々とチェッカードフラッグを受け、この瞬間に2014年のドライバーズ・チャンピオンが確定したのである。

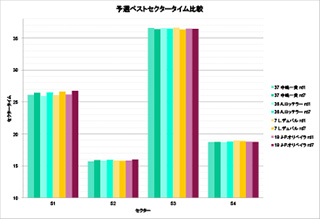

予選ベストセクタータイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

開幕戦と最終戦、同じ鈴鹿サーキットでの予選セクタータイム(各自のベスト)を比較してみた。フィニッシュラインから1〜2コーナー、S字と続くセクター1において、最終戦はタイムが伸びていない。ここだけで0.5〜0.6秒も遅かったのである。デグナー〜ヘアピンのセクター2も短い中でタイム低下。つまり最終戦はコーナーが連続するセクションでタイムを失っていた。逆にスプーン〜バックストレッチと高速で走り抜けるセクター3はほとんど変わらず、到達速度が若干低くなった最終戦のほうがわずかに速いくらいである。

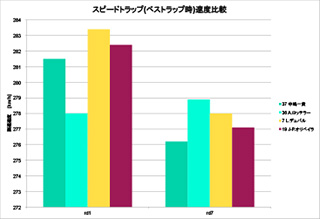

スピードトラップ速度比較(予選ベストタイム時)

*画像クリックでPDFが開きます。

開幕戦と最終戦の予選ベストタイムを出した周回におけるバックストレッチ終端近くでの到達速度を比較してみる。ロッテラー以外の3人は、5km/hほど遅い数字となっている。エンジンの最高出力がほぼ同一(燃料リストリクターによって決まる出力上限に到達している)とすれば、ダウンフォースを1ステップ分ほど増やしていたことになる。路面がグリップしなかった状況への対処だろうか。最高速は下がってもセクター3のタイムはむしろ良いくらいなのも興味深い。

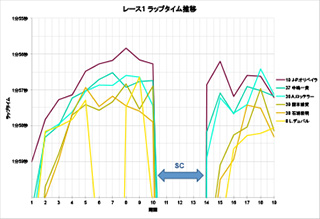

レース1 上位ラップタイム推移

*画像クリックでPDFが開きます。

レース1の上位5人とデュバルのラップタイム推移。スタートで先頭に立ったオリベイラが毎周、後続を0.5秒かそれ以上も引き離すペースで走りきった。小暮のクラッシュ(130R)でセーフティカーが入り、それまでのリードが帳消しになったが、競争再開後も一気にペースを上げてリードを構築し直している。スタート違反を問われたデュバルだったが4位を維持できるペースでは走れていた。

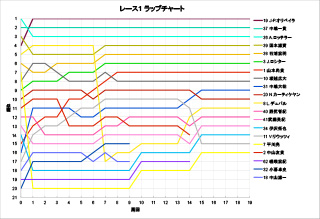

レース1 ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

レース1のラップごとの順位。スタートでの順位変動の後、それぞれに速いペースを刻めた上位3人はポジションをきっちりキープして19周を走りきったが、その後方ではとくに短いレースの前半、順位争いが展開されたことが現れている。

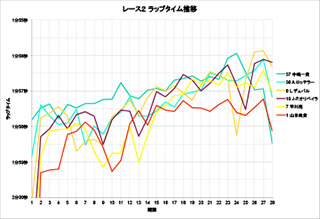

レース2 上位ラップタイム推移

*画像クリックでPDFが開きます。

レース2を上位6番手まででフィニッシュしたドライバーたちのラップタイム推移。レース1のオリベイラのように他を圧するペースではないが、中嶋一貴が毎周確実に速いペースで走り続け、周回を重ねて燃料搭載重量が減少するのに対応してラップタイムが向上してゆくという再現性の高いドライビングを見せている。ウエット路面でのグリップ感が少し薄いかのような挙動が見受けられたロッテラーは序盤のペースが安定していない。しかし接近戦を演じた20周目以降、ロッテラーとデュバル、オリベイラが競り合いつつも速いラップを続けているのはさすが。ただデュバルの24周目のタイムが落ち込んでいるのは最終シケインでのオーバーランのため。国本との戦いが決着した後の平川のペースも悪くない。

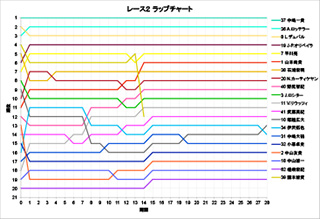

レース2 ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

レース2のラップごとの順位。レース1と同様にウエット路面でのスタートの難しさゆえに1周目の順位変動がかなりあり、そこからは細かな入れ替わり以外、順位そのものが変動しているポイントはあまり多くはなく見える。しかし本文中でも紹介したように、その中でいくつもの攻防戦が続いていたのである。5〜8周目の10位以降、10〜15周目の5〜11位、それぞれの順位変動には観る者を興奮させるドラマが演じられている。ラップチャートの表現方法を進化させることを考える必要があるかもしれない。