Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

2年目は、観ても、掘り下げても、面白さ倍増

2015 Round1 Suzuka Circuit

両角岳彦

究極のエンジンを求めて

兼坂弘という「お師匠様」がいた。古参の自動車専門誌『モーターファン』(1990年代半ばで休刊)で「“毒舌”エンジン評論」を連載し、各社のエンジン設計を舌鋒鋭く一刀両断にしつつ、「エンジンはこうあるべし」と本質を説き続けた人である。その連載を束ねて単行本にするにあたって「究極のエンジンを求めて」と題したのは、まさしく本人の強い信念、「エンジン設計者たるものが目指すべき所はどこか」を示したものだった。もともとはいすゞで大型商用車のディーゼル・エンジン開発の先頭に立った技術者だが、後年はエンジン技術コンサルタントとして生き、その中で自ら発想した「K=ミラー・サイクル」をマツダ他で製品化し、その原理である「吸気弁“遅閉じ”による圧縮比・膨張比の非対称化」は多くの追随者を生んでいる。マツダのSKYACTIVガソリン&ディーゼル・エンジンの技術的原点を指南した人でもあった。

若輩の取材者・編集者としてその『兼サン』に付いて回った私は、事ある毎に「貴様ごときに何が分かるかっ!」と雷を落とされ、破門を言い渡されたことも一度ならず。でもその愛の笞とともにたたき込まれた「エンジンとはいかなるものか」についてのあれこれは、今も私の知的財産となっている。

こんな話から始めたのは、2015年開幕戦を迎えた鈴鹿サーキットの現場は、『兼サン』が今ここにいたならば…と思いを馳せるような内燃機関の進化を語る話題が飛び交うところから始まったから。

ちょうど1年前、同じこの鈴鹿で初の実戦を迎えたNRE(Nippon Racing Engine)。その2015年仕様がいよいよこの緒戦週末から、トヨタ、ホンダの両陣営ともに全チームに供給されて走り始めた。もちろん国内競技車両規則に沿ってボア(シリンダー内径)88mm±2mmなどの基本諸元を踏まえた上で、燃焼室(シリンダーヘッド面とピストン頂面の間に形成される)をはじめとして、2014年の実戦を戦う中で見えてきた改良策が盛り込まれているはずだ。新仕様のエンジンを投入するタイミングに合わせて準備を進めてきた。エンジン・サプライヤー関係者の証言によれば、シーズン前のテストでは、ハードウェア部分まで手を入れた仕様のエンジンを搭載していた車両は1〜2台に止まり、そこで確認できた改良も「生産」の時期をぎりぎりまで送らせて織り込み、全チームに供給する基数を組み立てたという。ちなみにターボチャージャー・ユニットはハネウェル・ターボ・テクノロジーズ製ギャレットTR3576R、シリンダー内にガソリンを噴き込むインジェクターはボッシュHDEV5.2がそれぞれ共通部品としてJAFの承認を請けているが、それぞれ細部の仕様(たとえばターボチャージャーの『トリム』=タービン、コンプレッサーそれぞれの羽根車の外径・内径の寸法・絞り)を選ぶことはできるので、各社がまったく共通の部品を使っているとは限らない。

燃料が持つ熱エネルギーを仕事量に変える

この状況では当然、「2015年仕様は2014年仕様からどう進化したのか」が知りたくなる。とくに今戦の舞台、鈴鹿と富士スピードウェイの2レースは燃料リストリクターによる最大流量が昨年の100kg/hから95kg/hへ、5%絞られる。その影響はどう現れるのだろうか。以下、鈴鹿のパドックで私がエンジン・サプライヤー関係者と交わした立ち話を再録してみよう。

「『熱効率』が変わらないのであれば、単純にその時に燃やす燃料の量で出力が決まります」。熱効率は「燃料が持つ熱量のうちの何%を仕事量として取り出せたか」というものだが、逆に言えばある燃料の量から生み出せる仕事量(回転力×回転速度×時間)を示す指標でもある。

「でも、トヨタもホンダも『熱効率』が昨年のまま、ということはないと思います。少しでも良くする努力を重ねてきていますから」。

つまり、燃料流量(最大)を5%絞った状態で、1年前と比べたピークパワーの低下は5%まで行かない、ということだ。

リストリクターによって燃料流量が一定になる回転域に入ったところでは、空燃比は「パワー最適」(燃料質量1に対して空気質量13程度)であり、そこから回転速度の上昇、すなわちシリンダーに空気を吸い込む回数=吸入空気量の増加にともなって、1回の燃焼に使える燃料の量は減ってゆく。別の表現をすれば、空燃比は“薄く”なってゆく。空気中の酸素(O2)とガソリンを形づくる炭素(C)と水素(H)が燃焼によって二酸化炭素(CO2)と水(H2O)になる。この分子数が一致して余りが出ない空燃比が「理論空燃比(ストイキオメトリー)]で、14.7前後。もっと空気が多くなる「希薄」側の空燃比では出力が落ちてゆく。

ロードカー用のエンジンでは、必要なトルクが少ない時にふつうは吸気通路をスロットルバルブで絞って吸入空気量を減らすのだが、これが「ポンピング・ロス」を生んで熱効率を下げる。ならば吸気を絞らずに空気を多く吸い込んで、燃料を少なくする=空燃比を希薄側にすることで効率を高めようというのが「リーンバーン」の基本思想であり、もっと言えばディーゼル・エンジンの熱効率の高さは、燃焼そのものの形態と、そして自動車用としてはこの「スロットリング」を必要とせず、1回の燃焼毎に使う燃料の量でトルクの大きさを直接コントロールすることにある。じつはガソリン・エンジンでも「シリンダー内直噴」で進化するためには、このディーゼル・エンジンのトルク制御の考え方が欠かせない。今、日本の乗用車用エンジンがヨーロッパのものに大きく遅れを取っているポイントのひとつが、この技術領域なのである。

もちろん競技用エンジンでも「アクセル・レスポンス」を最適化する時にはこの「シリンダーに吸い込まれている空気に混合する燃料の量で、一瞬一瞬のトルクを作り出す」手法が不可欠になる。ターボ過給を行っている場合は(もちろんNREも)、そこにターボチャージャーの過給応答を良くする「アンチラグ・システム」を組み合わせる。

しかしレース・ドライビングではそこから先、アクセルペダルを踏み込んで加速する領域に入ると、コーナー入口でアクセルを戻すまで、スロットルバルブは「全開」のままであって、リーンバーンのメリットは「燃費を稼ぐ」状況で現れる程度。つまり燃料流量が一定になる回転域から上では、「パワー最適」から「理論空燃比」の間をどれだけうまく使って仕事量を稼ぐかが、速さに直結する。もう少し深く考えると、一瞬の最高出力が何馬力か」よりもむしろ、この「パワーゾーン」を使ってコーナー脱出から加速、次のコーナーに到達してアクセルオフするまでの間に生み出したトルク×回転速度の総量が重要だ。数学的に言えば、この加速の中で「トルク×回転速度」を時間経過に対してプロットしたグラフを描いて、その曲線が包む面積、すなわち「積分値」をいかに大きくするか、となる。そしてこの「エンジンの仕事量の積分値が最大になる回転速度範囲」と走るコースのレイアウトに合わせて、トランスミッションのギアレシオを決める。

NREの進化は「内燃機関の本質」に迫りゆく

それでは、燃料流量最大値を100kg/hから95kg/hに落としたことで、燃費は良くなる=燃料消費量は減るのだろうか。

「BSFCが変わらなければ、仕事量が同じなら燃料消費量も変わりませんよね」。「BSFC」とは「Break Specific Fuel Consupmtion」、日本語では「正味燃費率」という。簡単に言えば、エンジンがある状態で消費した燃料の質量を、その時の時間あたり仕事量(出力)で割った値。「1kWh(1馬力でもいい)を出すのに何グラムの燃料を使ったか」であるのだが、これもエンジンの回転速度とトルクによって変動する。これを視覚的に表すと、横軸に回転速度、縦軸にトルクを設定したグラフの中に燃費率の“等高線”が描かれる。全負荷・最大トルクに近いところに「燃費率の“目玉”」ができるのが一般的だ。レースエンジンの場合は、加速に入ればアクセル全開=全負荷状態が続くので、最大トルクの線上でBSFCがどう変化するかを見ればいいわけだが、これは「釣り針(Fish Fuck)」状の曲線となる。つまりエンジンが最も良く仕事をしているゾーンで燃費率は最良値となり、そこから回転速度を上げるとBSFCは増加してゆく(燃費は悪くなる)。

このBSFCの最良値が変わらなければ、燃料流量を減らしても、仕事量が同じであれば、その仕事をした時に消費する燃料の量は変わらない、ということになる。サーキットランに当てはめれば、同じ(質量と走行抵抗が)マシンで1周のラップタイム(正確には加速側のタイム)が変わらなければ…という理屈だ。実際には燃料流量削減が加速仕事を減らす(その部分のタイムが落ちる)ように作用した分だけは、燃料消費量は減る。でも最大流量を5%絞ったからといって、1周の燃料消費量が5%も良くなることはない。

もちろん熱効率が良くなれば、それが出力の向上につながる分もあり、燃料消費を減らすことにつながる分もある。しかし今回の予選、決勝の走りとタイムとピットストップでの燃料補給状況をタイムで読み解くかぎり、1周のラップタイムでは予選の最速タイムで昨年の第1戦よりも1.6%低下、最終戦に対しては1.1%低下(路面や気象条件の違いは考慮しないとして)にすぎず、一方で燃料消費量は昨年第1戦よりも3〜4%は改善されたのではないかと推測できる。

NREは、確実に、着実に、進化している。しかもその進化は、レースという特別な世界に適合するものではなく、かつて『兼サン』が論じ続けた「内燃機関というものがあるべき姿」を追求する道筋に沿ったものなのだ。何気ない立ち話の中だけでも改めてそう実感した鈴鹿の日々ではあった。

エンジン・サプライヤーも日々「勝負」している

トヨタとホンダのエンジン・パフォーマンスが拮抗してきた。その“気配”はシーズン前の公式テストでも感じられたが、そこでは2015年仕様のエンジン(しかも最終仕様以前)を積むマシンは各社1〜2台に止まり、チームとしてもそれぞれに異なるプログラムで進めていることがうかがえただけに、ベストタイムを比較してもエンジン性能を推測することはできなかった。いよいよ全車に2015年仕様エンジンが搭載されて走り出した第1戦の土曜日午前からが、相互のパフォーマンス・レベルを確かめる初めての機会となったのである。

土曜日の走行を終わってチームとエンジン・サプライヤーの技術者の何人かから「セクター1はホンダ、セクター3はトヨタが速い」というコメントがあった。これは単に走行中のセクタータイムの推移を見守った印象だけではなく、自分たちのマシンの走行データを解析した中から出てきたものだろうと思う。

そこで何人かのドライバーが予選で最速タイムを刻んだ周回のセクタータイムを比較してみた。これだけで傾向を見るのは難しいが、たしかにフィニッシュラインから逆バンク立ち上がりまでのセクター1では山本尚貴が群を抜いて速く、これはエンジンだけではなく、ドライバーの「この1周」(といっても最初のアタックラップが赤旗中断になった後の再走でのものだが)のパフォーマンスによるところが大きいはずだ。それに続いたナレイン・カーティケヤン他、ホンダ・エンジン勢に若干のアドバンテージがありそうには見える。

ダンロップ・コーナーからデグナーを抜け、立体交差下に至るセクター2は、ドラビング(とマシン・セッティングとタイヤの状態)がピタリと決まったか、の差が現れたタイムと見ていい。130Rからシケインを抜けフィニッシュラインに至るセクター4も同様。その間、つまりヘアピンからスプーンカーブを抜け、長い西ストレートを駆け上るセクター3に関しては、わずかにトヨタ・エンジン勢にアドバンテージがありそうに見える。

セクター1については、コーナーを回り込む中でまず旋回速度を維持するだけの駆動力を作る“バランス・スロットル”状態へ、そこからワイドオープンに踏み込んで一気に加速、また戻して次のコーナーへ、というリズムの中でエンジンがどこまで追従してくれるか、いわゆる「ドライバビリティ」が効く。セクター3についてはスプーンカーブの旋回もポイントだがエンジンにとってはヘアピンからの加速、そして何より西ストレートの長い加速を経て周回最高速に達するまでは「トルク×回転速度の“積分値”」の大きさが求められる。最高速だけならば空力セッティングをドラッグ(抗力)削減に振ってもいいが、逆にスプーンカーブの旋回速度が落ちる。

という簡単な比較から、セクター1はホンダがアクセルオンの瞬間からの瞬発応答で優り、セクター3はトヨタが最高速に至る仕事量(パワー)でアドバンテージを示す、という分析が導かれたのだろうを思う。

しかしこれはあくまでも“土曜日”の状況であり、トヨタも「もっと攻められるところがあったかもしれない」と、予選が終了後には早くも翌日の決勝レースに向けて、制御マップのファイン・チューニングに取り組んでいた。その成果は翌日、レースの内容と結果に確実に現れた。

この日のホンダ勢は、スタート直前のウォームアップを終えるところで塚越広大のマシンが排気管からもうもうたる白煙を噴き出して、急遽ターボチャージャー交換を試みるもスタートには間に合わず。多少冷えてもハウジング外皮の温度は500℃ほどもあったはずのターボチャージャーをその場で外したメカニックたちの奮闘は報われなかった。そこで視認した範囲では、ターボチャージャーそのものがメカニカル・トラブルを発生したのではなかったようだが。そして最終周には山本のマシンが排気管から白煙を吐きながらコースサイドにストップ。パドルスイッチによるスタートにまた手こずったことでトムスの2人に先行されたが、前を行く中嶋一貴を攻め続け、手中に収めかけていた3位の座を失った。もう1台、序盤の7周目には小暮卓史がヘアピンの先でマシンを止めている。エンジン技術者にとっては大きな「宿題」を抱えて帰るレースとなった。

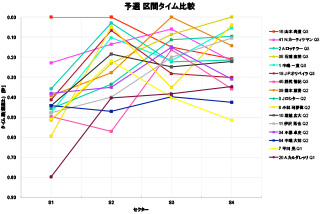

予選 区間タイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

予選で各ドライバーが最速タイムを記録した周回のセクタータイムの比較。各セクターの最速タイムを基準に遅れ時間を示す形で整理してみた。グラフの■がホンダ・ユーザー、●がトヨタ・ユーザー。山本は1〜2コーナー、S字と続くセクター1が圧倒的に速かったことがわかる。セクター2はデグナーカーブを抜ける速度の精度が勝負で、その周回が「決まった」かが現れる。

セクター3はトヨタ勢、中でもトムスとINGINGがやや優位か。ここは国本が最速だったが他のセクターでやや遅れを取っていることから、ダウンフォースが若干少なめだった可能性もある。石浦はセクター4、つまりシケインが抜群。逆に平川はここで遅れたことでQ2進出を逸した。野尻はセクター2のロスがもったいなかった。

ロールフープのLEDがフラッシュする時

エンジンに関しては、今年のスーパーフォーミュラの戦いを面白くするファクターがもうひとつある。こちらのほうが、観て、直接伝わるインパクトは大きい。オーバーテイク・システムの燃料流量引き上げだ。

ドライバーがステアリングホイール上のオーバーテイク・スイッチを押し、燃料リストリクターと平行したもう一つの燃料流量コントロール回路が開くと、エンジンに送り込まれるガソリンの流量は昨年の5kg/hの倍、10kg/hの流量が上乗せされる。今年、鈴鹿と富士に適用される基本の燃料流量上限95kg/hに対して10.5%の“増量”である。

昨年の増量は5%。ストレートで前走車の背後から並びかけるところまでの加速力(余裕駆動力)を生み出す、という設定だった。これが10%まで増えると、エンジン回転が燃料リストリクター作動領域に達したところから一気に差が詰まり、並びかけてノーズを前に出す、ぐらいの加速差が現れる。それを明確に体感していたのはもちろんドライバーたちであって、今回の決勝レースでは序盤のポジション争いの段階から早くもロールフープのLEDをフラッシュさせつつ競りかけるシーンが各所で演じられたのだった。

知ってのとおりオーバーテイク・システム「発動」を示すこのLEDライトは、ドライバーがOTSスイッチを押してから約5秒後に点滅を開始する。前を走るドライバーがリアビューミラーで後続車が「使った」ことを確認し対応に動くまでに若干の時間差を設けてあるのだ。ところが今回のレースの中では、接近戦を演じる2車が西ストレートの後半でほぼ同時にOTS・LEDのフラッシュを開始、そのまま130Rに飛び込んで行く、というシーンがあった。後続のドライバーは「今だ!」とボタンを押す。一方、前を行くドライバーは「ここで来る」と予測してスプーンカーブを立ち上がったところで同時にボタンを押す。こういう駆け引きが観戦する側にダイレクトに伝わるのがLEDフラッシュの持ち味だが、10%超の燃料増量がドライバーがそこまでアグレッシブに攻め、守る集中力を引き出した、ということになる。

あるいは山本尚貴が、ずっと追走していた中嶋一貴が先にピットに飛び込んだのを見て、前が空いたところでオーバーテイク・システムを発動、その1周を思い切り飛ばして自らもピットへ、そこで順位の逆転を狙う、という使い方をした。この周回のセクタータイムを確認してみると、前の周回よりも約0.5秒切り詰めてきている。これも「20秒×5回」の燃料増量の使い方として、今後注目する必要がありそうだ。

逆にジェームズ・ロシターは上位争いの中では最も遅いタイミング(34周完了)でピットストップ、燃料補給時間をぎりぎりまで切り詰め(燃料補給リグの挿入時間7.5秒ほど)、タイヤ交換はせずにコースに復帰。これでポジションを2つ上げた。当然、そこから後続車群との接戦となったわけだが、ここでオーバーテイク・システムの状況は残り3回。それをディフェンス用に使い切って、しかし最終周回の西ストレートでスローダウン、フィニッシュラインまではたどり着けなかった。燃料補給リグのノズルを抜くのをあと1秒弱 遅らせていれば…というのは結果論で、それでは順位はゲインできない。しかしもしオーバーテイク・システムで燃料を増量した20秒×3回、それだけなら222ccの燃料消費増加がなければ、ぎりぎりフィニッシュできていた可能性がある。

一方でアンドレ・ロッテラーは、トップ独走のまま残り数周となった時点でオーバーテイク・システムの残り分を次々に作動させた。レース終了後にTECHNOLOGY LABORATORYのトークショーに足を運んでいただいたロッテラー担当の東條力エンジニアは「遊んでいたんでしょう(笑)。ラップタイムもあんまり速くならなかったし」と語っていたが、単走の中で燃料増量による加速の変化と、そしてエンジン制御もその流量とパワー最適化に調整されているはずで、その時の燃料消費増大分がどのくらいか、などを車載ロガーのデータに残しておく…ぐらいの緻密な発想をするチームであり、エンジニアではある。

タイヤの使い方も「知恵」の戦い

去年から今年へ、スーパーフォーミュラを戦う流れを変化させるさらなる要素を検証しておく必要があるだろう。それはタイヤの使い方だ。競技規則(全日本選手権スーパーフォーミュラ統一規則)では、「第23条 タイヤ」で「プラクティスセッションおよび決勝レー用として車両1台あたりに使できる溝なしタイヤ(以下、「ドライタイヤ」という)は最大6セット(前輪12本、後輪12本)とする。」とされた。その運用として「新品タイヤ3セット、前戦等からで使用したタイヤ(俗に言う「持ち越しタイヤ」)3セット」となる。ちなみに2014年統一規則の当該条項では「最大5セット(前輪10本、後輪10本)であり、運用は「新品タイヤ4セット、持ち越しタイヤ1セットとなっていた。

今回の鈴鹿に向けて、各チームはこの規則改定に合わせて事前の公式テスト、とくに岡山で新品を3セット“皮剥き”(車両に装着してコースを走り、成形工程で残った離型材の除去を含めてトレッド表面を路面で軽く擦ること。「スクラブ」とも言う)を行ったものを「持ち越しタイヤ」として持ち込んでいた。これによって土曜日のフリー走行にこのうち2セットを使い、予選の走り始めにもう1セットを履く、という使い方ができた。その後の予選アタックラップにも「スクラブ」セットを履いて“出撃”したマシンがあったように見受けたが、これはニュータイヤを一気に暖めた時のマシンバランスに不安があったか、それともウォームアップがうまく進むと考えたか、ではないかと思われる。

開幕戦ゆえにこうしたタイヤ戦略を組み立てられたわけだが、ここから転戦してゆく中で、今年のタイヤに関するルールにどう対応してゆくことになるのか、少し考えてみることにしよう。

今のスーパーフォーミュラにブリヂストンが供給しているタイヤは、ご承知のようにドライもウェットもそれぞれ単一スペック。とくにドライタイヤの場合は真夏の高温路面でもレース距離を走り切って問題が出ないよう、相当に耐久性の高いコンパウンドを使い、それに応じた骨格としている。したがって路面温度が低い状態での暖まりは遅いが、逆に夏場の最も苛酷な路面状況でも磨耗に伴うグリップの低下、そのラップタイムへの影響(いわゆる「デグラデーション」)は小さいことが、昨年のツインリンクもてぎ戦におけるレースデータなどにも明確に現れている。新品で予選の「一発」を走る時には1〜2周(コースレイアウトや路面状況による)は一段と高いグリップを引き出すこともでき、しかしその後にレース・ディスタンスを走るだけの能力を残している。そういうパフォーマンスを持つタイヤである。

今の週末2日間開催のスーパーフォーミュラの戦いの中で、このタイヤを「新品3セット」手にして、どう使ってゆくか。まずは予選のフルアタックに際してその新品を「おろす」。これが鉄則となる。今回の鈴鹿の予選Q1を振り返っても、トップタイムの山本から14番手の中嶋大祐までのタイム差は1.079秒、15番手の平川亮は0.038秒の差でQ2進出を逸した(セクター3で0.4秒ほど落としたことが効いたのだが)。これほどシビアなスーパーフォーミュラの競争の中では、Q1では2回トライできるアタックの2度目から新品を投入してゆく以外にない。Q1だけは時間が長めなので、その最初にまず路面状況とマシンの挙動を確かめ、微調整を加えてからフルアタックに出る、という流れが組める。その最初のランは走行履歴の少ない「ユーズド」でも行ける。しかしマシンの動きが十分に把握できていないとか、コースを含めて経験が少ないドライバーの場合は、Q1の最初から新品投入、このセッションで2セットを使うという選択肢もありうる。

Q2、Q3と進めば、それぞれに新品タイヤを使い、ここで新品3セットが全て数周の走行履歴を持つことになる。もちろんそれぞれのセッションでノックアウトされたドライバーは、2セットか1セットか、新品を残すわけだ。これを翌日の決勝レースに投入してもいいが、日曜朝のフリー走行で「スクラブ」して次戦の「持ち越し」セットとして残す選択もある。予選を走っただけのタイヤでレースを戦うことでは他と同条件だし、新品を投入したからといって、レースペースに格別のアドバンテージが得られるわけではない。そこに何か戦略があって初めて、レースに新品を投入する意味が出てくる。

一夜明けて日曜日、朝のフリー走行は燃料を多めに積み、タイヤもある程度走行を重ねた状態で、できるだけ速いペースで走れるようなセットアップを探り、仕上げるための時間帯だ。そこでタイヤは「持ち越し」セットの中からこの時点での走行履歴が比較的少ないものを選んで使えばいい。

そして決勝レース。今年は全戦が250kmレースとなるので、レースペース全体の速さを求めるのであれば、予選で使ったもの(当該レース用新品)から2セットを投入する。タイヤ交換のタイミングによって、かなり距離を走ったセット、もう少し短い距離を走ったセット、予選アタックしただけのセットと、3パターンのタイヤが次戦に「持ち越し」となる。もちろんタイヤ無交換作戦を採ったドライバー、タイヤ交換せずにリタイアしたドライバーは、予選走行のみのタイヤがもう1セット残る。

これを持ち込んでの次戦。まず土曜日午前のフリー走行は、コース状況の確認、「持ち込みセッティング」の確認からセットアップを進める時間帯なので、「持ち込み」3セットの中から中程度の走行履歴を持つもので走り始める。さらにこのセッションの終盤に「予選シミュレーション」を行うのが定石となっているが、そこでは前戦に使った中で最も走行履歴の少ないタイヤを履く。前戦で予選アタックに使っただけのセットを使うのが基本だろう。ただしこの時は午後の予選とは路面状況も、気象条件も異なるので、それを「想定」して車両挙動やセットアップを検討するしかない。ここでドライバーとトラック・エンジニアの「経験値」が効いてくるのはたしかだ。しかし去年までのようにここで新品セットを投入したところで、予選に直結するシミュレーションにはなりにくい。前戦で「スクラブ」しただけのセットを残している場合は、ここで予選セットアップを煮詰めるのに使ってもいいが、セッティングが微調整だけで行けそうな場合は予選の走り始めに投入するのが、セッティングとそしてドライバーの「煮詰め」には効果的かと思われる。

もちろんここまでの「机上シミュレーション」は2戦にわたって全セッションがドライ路面で行われる、という前提の上の話。それぞれ2日間の各走行時間帯をどう走るか、走ったかに始まり、天候に至るまで「変数」は様々にある。

つまるところ、「新品4セット+持ち越し1セット」が「新品3セット+持ち越し3セット」へとルールが変わったことに対して、レースを戦うプログラムを“アジャスト”することが、この「スポーツ」のあり方そのものなのだし、改めて整理してみるとドライバー自身を含めた段取りの修正は大きなものではない。ここで概略を検討してきたように、経験値や状況に合わせて、走行毎に最善の策を考える可能性は様々にある。

マシンが目の前を駆け抜ける姿を目にし、空気の震えを肌に感じる興奮から、ここに綴ってきたようなディテールを“読み解く”ことまで、プロフェッショナル・スポーツとしてのスーパーフォーミュラを「観る」楽しみは幅広く、そして深い。本稿を書き終えた今、改めてそう思います。

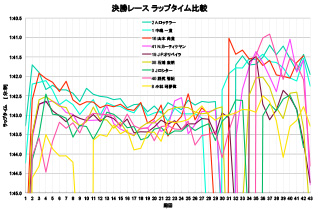

決勝レース ラップタイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝レースにおける上位陣、および特徴的な戦略を採ったドライバーの周回毎のラップタイム推移。スタートで前に出たこともあるが、ロッテラーはレースペースで他に優っていたことが見て取れる。燃料搭載量が減って「軽く」なったところで走行履歴の少ない(予選アタック1回のみ)タイヤに交換したところで、ぐっとペースが上がっている。その意味で今回の鈴鹿に関しては、スタート位置が後方だったところから早めにタイヤ交換して「スペースがある」ところを走ろうとした小林の戦略は、同時に燃料も補給して「重い」状態でペースを上げられず、得策ではなかったことになる。速く走れたドライバーたちのラップタイム幅は前半が1分42〜43秒、後半が1分41〜42秒。1年前の開幕戦は途中でセーフティカーが入ったこともあってレースを通して1分41〜42秒。ベストラップで比較すると今戦は1分40秒912(野尻)、昨年は1分39秒995(オリベイラ)。最大燃料流量は5%削減されたがラップタイムの遅れは1%以内。

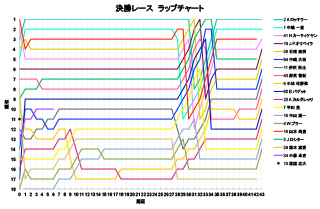

決勝レース ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝レース、全車の順位変動を示したラップチャート。予選11位の塚越は直前に発生したエンジントラブルでスタートできず。ピットストップによる大きな順位変動以外で、序盤から各所で線が交差している個所は、順位が入れ替わった=パッシングがあったことを示している。オーバーテイク・システムの流量増加によって追い抜きが増えたことがここにも現れ、さらに言えば順位は変わらなくてもコース各所での鍔迫り合いはもっと多く、各所で演じられた。