Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

息詰まるほどに濃密な「競争」を味わう日々

2015 Round2 Okayama International Circuit

両角岳彦

1/100秒のロスは「ドライビングミス」なのか。

「この瞬間、このレースを『やる』側には立ちたくないな…」。そう思った。2015年5月23日、午後1時54分ごろのお話。

スポーツは「観る」より「やる」ほうがオモシロイ。それがモータースポーツにも当てはまることを味わう機会が、私自身にも数少ないながらもあった。それもル・マン24時間レースという場で。この話を始めると長くなるので、このスポーツもまた、ドライバーはもちろんエンジニアも、メカニックもチーム・マネージメントに関わる者、オフィシャル、オーガナイザー…の全てが、演者としての楽しみに浸る中で進んでゆくことを実感した、というところで止めておこう。

でも、スーパーフォーミュラ第2戦岡山国際サーキットの土曜日午後、ノックアウト予選1回目(Q1)の「さぁここからが勝負」となる各車2度目の“出撃”を目前にして、私はこの1周に集中するドライバー、そのマシンのセッティングを決め、送り出すタイミングを図るトラック・エンジニア、このそれぞれの立場に身を置く38人が、どれほどのプレッシャーを味わっているかが痛いほどに伝わり、この瞬間に「やる」側には立つのはどれほど厳しいことか、と思いを巡らせていたのである。

ここで彼らがどれほどシビアな競い合いに“出撃”しようとしていたかは、その成果である「1周」がどうなったかを見ればわかる。Q1を走った19台のトップタイムは16山本尚貴の1分13秒104、2番手2 A.ロッテラーは1分13秒133、3番手8小林可夢偉は1分13秒184。ここまでのタイム差0.080秒。一方、この日初めてSF14を駆ってタイムアタックに挑んだ1大嶋和也がタイムシートの最下段に甘んじたが、彼にしても1分14秒889。山本との差、1秒705。この間に19台・19人が並ぶ。Q1通過の14番手は4 .ブラーの1分13秒865。トップとの差、0.764秒にすぎない。しかも15番手で「ノックアウト」された65 B.バゲットは1分13秒910。ブラーとの差、わずかに0.045秒。

ひとつのコーナーでブレーキが深すぎた、ターンインでフロントが逃げた、アクセルオンでリアがズルッと滑った…などの「ドライビング・ミス」が見て取れるぐらいに現れたら、そこでのタイムロスは0.1秒か、0.2秒か。そこまで明確な乱れでなかったにせよ、コーナーのどこかで百分の何秒かを「失った」時、ドライバーはそれを意識に止める。完璧なコーナリングはできる。しかし微妙にタイムを失う瞬間もいくつかはあるだろう。その失ったタイムを足し算し、「神様のラップタイム」から引いたところに自分のタイムが残る。競技運転とはすなわちそういうものだと、私に最初に教えてくれたのは往年の名ドライバー、黒沢元治さんだった。アイルトン・セナが「コースに神を見る」と言ったのも、きっと同じ意識が出発点だったのではないかと思う。

そうした究極を追い求めるドライビングで、その『精度』を、1周の全てを走りきってなお百分の1秒以下のレベルに高めなければならない。これはもはや微細なドライビング・ミスさえも許されない世界。そこに臨むドライバーの集中力はいかばかりか。それもアタックの1周だけでなく、アウトラップからタイヤをどう暖めて、グリップのピークを「1周」に合わせて引き出すかから手順を踏んで、全身であらゆる現象を感じ取りつつ進めてゆかなくてはならない。そこまで突き詰めて、極限の集中でミスやロスの範囲をできうるかぎり狭め、でも順位は明確に、無情に記録される。これが今日のスーパーフォーミュラの予選ドライビングなのである。

セットアップに「正解」はあるのか

一方、マシンのセットアップもまた、様々な選択肢をそれぞれに選びつつも、タイヤのグリップをどこまで使い切るかという普遍的なテーマに向かって、知恵の限りを駆使し、しかし「正解」は無数に存在するので、それをどこかで「見切る」決断力を求められる。

ここ岡山国際サーキットでは、シーズンイン前に公式テストがあり、そこでセッティング・データが蓄積されているので“煮詰め”が進めやすかったのだろう。傍から見る人間はそう考えがちだ。しかし、優勝車担当エンジニアとして現地最終のオフィシャル・トークショー「TECHNOLOGY LABORATORY」の壇上に上がっていただいた石浦車担当・INGINGセルモの村田卓治氏を筆頭に、バドックで言葉を交わした中で、3月末の岡山テストはもちろん、前戦鈴鹿に臨んだ仕様に対しても、セットアップをガラリと変えて持ち込んだ、と語るトラック・エンジニアが複数いた。(村田さん自身が38号車のセッティングを「鈴鹿では速さがもうひとつだった」と見直したポイントはどのあたりだったか。優勝車担当エンジニアとしてのトークの中にヒントがあったけれど、それは現地で「TECHNOLOGY LABORATORY」を語り、聞いた者だけの中の「内緒話」に止めておこう。今後もお楽しみに。)

逆に言えば、SF14にとって初めて戦うサーキットであるからとシーズン前にテストを行った成果は、その時に準備したプログラムの中で「外した」ものは今回の選択肢から除外できる。それだけでも、エンジニアにとってはプラスの要素になる。もちろんうまく作用した要素もあるだろう。いずれにしてもシーズン直前2日間のテストが、マシン・セッティングの「精度」を一段と高める方向に働いたことはたしかだ。Q1の、あのギュッと凝縮されたラップタイムの列は、皆のマシン・セットアップのレベルがいつも以上に高まっていることを証明するものなのだから。

さらにトラック・エンジニアたちは、肌に感じる空気の状態や陽差しなどを刻々と追い、つい今し方、ユーズドタイヤでクイックラップを刻んできたドライバーが体感もを語る言葉にも耳を傾け、何分か後のコース状況を思い描いて、タイヤ内圧0.05気圧、車高0.2mmというまさに「微調整」を、最後の一瞬に決めている。

Q3を0.096秒の差で2位で終えた野尻智紀はその直後の記者会見で、「Q2からQ3へ、路面がグリップする方向へ行くのがいつものことで、それに合わせる“アジャスト”をどうするか、そこでちょっとコンサーバティブ(保守的)に行ったのが残念…」と振り返った。ここでの「コンサーバティブ」は、Q2での感触、マシンの動きが良かったので「変えない」と判断したことだった。自身初のポールポジションをもぎとった石浦のマシンはQ3のコースインを前に「(予想される)路面変化に対してちょっとアジャストはした」とのこと。前後車高(プッシュロッド長さ)の微調整あたりだろうか。

いつ、どうやって、アタックに入るのか

時計の針を少し巻き戻してQ1・2回目の「出撃」直前も、エンジニアたちはその直前にユーズドタイヤで(ドライバーの経験値を増やすために新品を投入したところもあったようだが)走った最初のアタックランから戻ったドライバーのコメントと状況予測からファイン・チューニングをどうするか、最後まで考えを巡らして、決断し、そして送り出す。ドライバーたちは百分の1秒の、もはやミスとしては感知できないレベルの『ロス』をも最小にすべくマシンとの、タイヤと路面との『対話』に集中する。

それがどんな状況で進んで行ったのか。それを確かめようと今回、新しい形でタイミングデータを整理してみたので、ご覧いただきたい。Q1の時間経過を横軸に取って、各車/ドライバーがどの時点でどれだけのラップタイムを刻んだかをプロットしてみた。

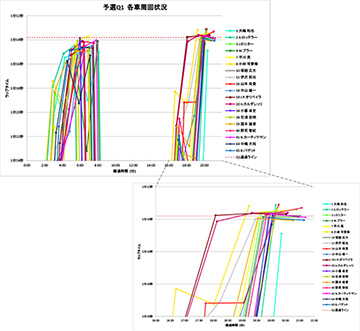

予選Q1 各車周回状況

*画像クリックでPDFが開きます。

ノックアウト予選Q1の時間経過(20分間)に沿って、各車がいつ、どれだけのラップタイムを刻んだかをプロットしてみた。まず最初にユーズドタイヤ(何車かは新品の可能性あり)でコースイン、路面状況とマシンの動きを確認する。ここで新品タイヤでアタックした時に車両挙動がどう変化するかを予測し、それに応じた微調整を施す。そして残り時間と必要周回数・その所要時間をにらみあわせて新品タイヤで「出撃」する。コース長が短めの岡山国際サーキットではそれが終了6〜7分前。小林可夢偉が他より早めにコースに出て(アタック時には他車の多くがタイヤ・ウォームアップ中)2周タイヤを暖めてから一発でアタックを決めていること、オリベイラとカルダレッリのインパル2車がアウトラップ+1周だけでアタックに入り、さらに2周、速いラップを続けていることなど、それぞれの作戦と結果が現れている。

各車のタイム推移とそれをつなぐ折れ線を追うと、たとえばJ.P.オリベイラとアンドレア・カルダレッリのインパル勢2人は、ピットから出たアウトラップの後、1周タイヤを暖めただけで次の周回にタイムを出しに行き、さらにもう1周、速いラップを続ける、というパターンを選んだ。オリベイラはこれをうまく成功させているが、カルダレッリはタイヤの暖まりが遅れたか、トラフィックに遭遇したか、アタック2、3周目のほうが速く、そのタイムでQ1をクリアした。他の多くのドライバーはアウトラップの後、タイヤを2周暖めてからアタックラップに入っている。そのタイヤ・ウォーミングアップの周回のペース、細かく言えばどのコーナーでどのくらいタイヤに負荷をかけたかでも、アタックの周回でタイヤがどう働くかが微妙に変化し、それが100分の何秒かに現れるはずである。

そういえば小林可夢偉が「F1ではタイヤの温度がわかるから(トレッドからの赤外線放射を見るセンサーがある)、それを見ながらタイヤの暖まりを確かめられたけど、スーパーフォーミュラでは身体でタイヤのグリップが変わるのを感じて暖めていかないといけない」と語っていた。ステアリングに伝わるタイヤが路面に粘りつく感覚や、全身に加わる踏ん張り(グリップ)の強さから、タイヤの状況変化をイメージして、対話を進めてゆく。その感覚を身に付けることが求められているのだ。

ここまで様々な方向から、最良の結果を求めるべくそれぞれに異なる方法論や、体感を駆使した結果が、これほどまで一定のラップタイムに収斂する。でも「競争」なのだから、ひとつでも前に行きたいという欲求に突き動かされている。そこに思いを巡らせるほどに、「やる」側が味わう息詰まるほどのプレッシャーにも共感が至る。だから「あそこには立ちたくないな」とふと思った次第。もちろん、そこに立つオモシロさも味わってみたい反面…なのだけれど。

戦略の立脚点はいつもタイヤの使い方から

それから1日が過ぎて、今度はスターティンググリッドにマシンと、ドライバーと、エンジニアと、チームスタッフが集結する。この時にすでに各車のエンジニアとドライバーが知恵を絞る要素のひとつは決断に至っているのだが、本人たち以外はまだ知る術がない。その要素とは、燃料搭載量。今回の舞台、岡山国際サーキット3.703km・68周を闘うとなると、このウェブサイトの「Information - Race Format」に記したように、レース中のピットストップでタイヤ交換をするのか、何本変えるのか、それに費やす時間の間に給油はどのくらいできるのか、と考えてゆくと、スタート時の燃料搭載量には14リットル/10.5kg程度の選択幅が生まれる。また「エンジニアたちの作戦計画」でも何人かが(事前検討で)「レースでは3、4パターンの作戦を想定している」と回答してくれている。その最初の戦略選択が、このスターティンググリッドに向かう直前に決しているのだ。

その情報を各々の頭脳に秘めたまま、スタート・セレモニーは進み、ドライバーはコックピットで一人きりになり、フォーメーションラップへ。そしてスタートを告げる赤ランプが消える瞬間を迎える。昨年来ずっと話題に上っている「ステアリング裏パドルの電気信号で動かすクラッチ」が、またしても「ジャストミート」と「蹴り出しの遅れ」が明確に分かれ、グリッド前方組ではポールポジションの石浦が「可もなく不可もなし」、オリベイラがまさにジャスト、小林もダッシュに成功。山本尚貴、野尻のホンダ2人は彼らに先行を許してしまう。

そしてここからのレース・プランの組み立てと選択に関わる何より大きな要素は、タイヤの磨耗とそれに伴うラップタイム・ペースの変化(低下)、いわゆる「デグラデーション」だ。これについても開幕前のテストで、路面温度などの環境条件はかなり異なるにせよ、ロングランを行っておよその傾向を把握していたチーム/エンジニアはかなりいたはずだし、それが予測の精度を高めたはずだ。我々はレースが進むにつれてその「傾向」を知ることができたのだが、いつもながらブリヂストンのSF専用タイヤの特性は安定していて、デグラデーションは少ないとはいえある程度は出てくる。

レースを通してのラップタイム推移をプロットしたグラフは、全体としてスタート直後のポジション争いと、ピットストップでタイヤ交換した後にピークが現れ、そこから周回が重なるにつれて緩やかに下がってゆく。つまりタイヤがフレッシュな時には高いグリップが現れる一方、磨耗が進んでも極端にはグリップダウンしない、ということが各車重なり合った折れ線に現れている。岡山国際サーキットのコース・レイアウトと路面舗装は、タイヤに対する「攻撃性」はさほど高くはなさそうだが、今回のレースは好天に恵まれ、スタート時のメインストレートで路面温度は47℃まで上がっていた。ここまで上がるとさすがにトレッド・コンパウンドの消耗は早まる。

しかしここで他とは違う戦略を選ぶドライバー+エンジニアが現れる。カルダレッリがレース距離のまだ5分の1強を走っただけの15周目にピットに飛び込んできた。10秒強の燃料補給のみ、タイヤは換えずにコースに戻る。フルタンクでスタートした場合のピットウィンドウは10〜59周の中、燃料補給時間は6秒程度と予想されていたので、彼らにしてもレース展開によってはタイヤ4本交換も想定し、それに費やす14秒ほどの間に燃料補給リグを「つないで」おいて完走に必要な量を満たすことができる程度までガソリンの搭載量を減らしてスタートしたものと見受けられる。予選はQ2までに止まったので、タイヤは新品が残っていたはずで、それを履いて出走したのなら、この周回でユーズドタイヤに換える意味はない。3周後には伊沢拓也も早期ピットストップを選択。こちらはタイヤ交換も行った。

この後の二人は、いわゆる「空いたスペース」でコンスタントなペースを刻んでいき、他の多くがレース距離の半分あたりから「定石」のピットストップを行うのを横目にジワジワと順位を上げる。そして終盤に至ってもタイヤを履き替えたメンバーに遜色ないラップタイムを維持して、スタートポジションよりも良い位置でフィニッシュを迎えたのではあった。今戦の「タイヤをいかに使うか」に基づく戦略としては、良い選択肢のひとつだったわけだ(こうした判断はいつも『結果論』ではあるのだが)。

ピットストップから、レースが「動いた」

濃密な戦いの先頭に立って勝利に近づこうとしていたのは石浦。それにオリベイラが続き、小林を山本、野尻が追う、という展開で周回が重ねられていった。この均衡が崩れたのは、当然とも言えるがレースも半ばに至って各車がピットに飛び込んできたところからだった。

もっとも大きなディスアドバンテージを被ったのはオリベイラ。38周目完了でピットインしたのだがタイヤ交換に手間取り、背後追走からピット・タイミングを合わせた小林の方が先にピットロードを走り抜ける。コースインした時には先にピットストップを済ませていた野尻と山本が迫る。まだ冷えたままのタイヤでは抵抗できずに、結局3つ順位を失うことになった。そこから再びペースを上げ、6周後にはオーバーテイク・システム(以下、OTS)も使って前を行く山本に仕掛けたが果たせず。

これで実質2番手は小林。しかし彼もタイヤを履き替えたアウトラップ。バックストレッチで何とか熱を入れようとしつつ、後方から迫る野尻とOTSをともに作動させてヘアピンへ。ここでイン側のラインから減速〜旋回の速度をぎりぎり合わせ、押さえきった。あとはタイトなコーナーが連続するセクションをディフェンスしつつ駆ける中でタイヤがちゃんと働くところまで暖まる。この時、石浦が上位陣の中では最後にピットストップ敢行。「フルサービス」でピットアウトした時点では小林に対して7秒ほどのリードがあったが、もちろん履いたばかりのタイヤが作動温度領域に入るまでにその差は詰まる。そして40周目以降、石浦、小林のペースは一気に上がり、終盤に向けて両者のマッチレースの様相を呈してゆく。

43〜44周目にかけて石浦を上回るラップタイムを続けて石浦の背後に近づいた小林は、47周目のアトウッドカーブからバックストレッチにかけてOTSを作動。さらにこのコースでOTSが効果的に働くもうひとつのセクション、メインストレートから1〜2コーナーでも使い、さらにもう一度、アトウッドでOTSボタンを叩き、ロールバーのLEDを点滅させながら加速する。これに対して石浦も数秒遅れてディフェンスOTS発動。車速が伸びた小林はその勢いを保って奥のヘアピンへのアプローチでマシンのノーズを早めにインに向けて石浦の隙をうかがう。しかし並びかけるまでには至らず、石浦が「ドアを閉じる」動きを見せながらポジションを堅持する。ここでOTSの残り作動回数は石浦「3」に対して、2周の間に3発使った小林は「1」。

フロント側の空力特性が安定しているSF14といえどもさずがにテール・ツー・ノーズの距離まで近づくと、ダウンフォースが減る。加えて前走車が巻き起こす渦流の中では冷却風の流れも悪くなる。一発の「仕掛け」にチャンスを見出そうとした小林としても、ここからは策が難しい。区間タイムを観察していると、石浦はリボルバーコーナーからダブルヘアピンと小さく回り込むコーナーが連続するセクター3が速く、小林との差がじわりと開く(車速が低い=距離が詰まるにも関わらず)。予選の時から「このサーキットは得意なので…。どこをどう走ればタイムが出るか、自分なりにわかっているところもあります」と語っていたのがうなづける。

これに対して小林はセクター1、2で差を詰めてゆく。とくに高速からのブレーキングをターンインまで残しながらマシンの向きを変えてゆくドライビング・スタイルであって、その中でタイムを切り詰めようとすれば、ブレーキングが深くならざるをえない。そこを攻めすぎるとさすがにマシンの向きが変わるのが遅くなり、立ち上がりの「蹴り出し」で石浦がまたじわっと離す。こうした攻防が10周以上にわたって続いた。

54周目、55周目と小林はまたペースアップして差を1秒以内に詰めるが、競りかける距離までは近づけない。ここで最後のOTSを発動しても石浦がディフェンスの余地を残しているので、決定打にはならない状況だ。そしてピットストップから15周ほど経過したレース最終盤に入ると、さすがに両者ともにタイヤのデグラデーションが現れ、とくにリア側のグリップが厳しくなってきているのかなと見受けられる挙動も増えてくる。ここまで来ると、前を行く側は残り分のOTSをバックストレッチで使えば確実にディフェンスできる。そのとおりの戦術を採って、石浦はまず66周目にロールバーのLEDをフラッシュさせた。67周目も、そしてファイナルラップとなる68周目には追い続けた小林も残す1回を発動し、2車ともにLEDをフラッシュさせながらバックストレッチを駆け抜け、勝負はここで決したのであった。

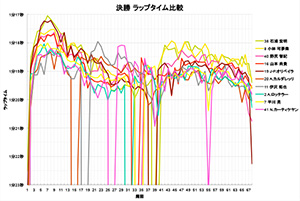

決勝レース ラップタイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝上位10名の68周全周回のラップタイム推移。グリッド前方からスタートした5人はまず速いラップで一気にダッシュ。ここでタイヤを傷めないためにも、タイヤ交換を前提に燃料補給時間を設定、その分だけスタート時燃料搭載量を10kg程度削っていたのではないかと推測される。20周を過ぎてからラップタイムの低下がはっきり現れ(右下がりのカーブ)、路面温度がやや高かったことなどがデグラデーションに現れたことがうかがえる。ピットストップ以降はトップ争いを演じた石浦と小林のラップタイムが他よりかなり速い。オリベイラと平川はピット作業のタイムロスが痛かったこと、カルダレッリと伊沢が早めのピットストップからタイヤをうまく使って(伊沢はタイヤ交換したので直後のペースが速い)好位フィニッシュに結びつけたことなども読み取れる。

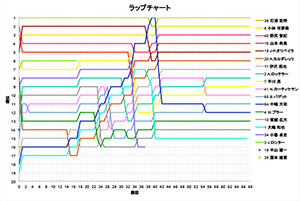

決勝レース ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝レース・全周回×全車の順位変動を追ってみる。1周目1コーナーのアクシデントで中山と国本が姿を消し、ロシターが18周目、小暮が38周目にマシンを止めた以外の15台がフィニッシュラインに到達している(大嶋は周回遅れ)。1周で大きく順位が下がっているのはもちろんピットストップ。その順位変動が落ち着いた後、1-2番手の石浦vs小林、3〜5番手の野尻、山本、オリベイラの、順位は変わらなかったけれども接近した戦いがあり、その後方ではロッテラー、平川、カーティケヤンのバトルが演じられたことが現れている。