Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

スーパーフォーミュラの「心・技・体+知」

2015 Round6 Sportsland Sugo

両角岳彦

ドライバーは世界トップクラスのアスリート

土曜日の午後、予選終了直後のトップ3記者会見で、最速ラップを記したばかりのアンドレ・ロッテラーが意味深い言葉を口にした。

「今年開幕戦の鈴鹿での優勝以来、表彰台から遠ざかっている。ノックアウト方式予選でQ3最速を記録したのも久しぶり(2014年第2戦富士スピードウェイ以来)だが、今回の速さ復活の裏には何があったのだろうか?」という記者の問いかけに対して、ロッテラーはこう答えた。

「ひとつずつをシンプルにしただけだよ」。さらに言葉をつないで、「ドライビングも、ここ(サーキット)に来てレースにどう向かい合うかも、ね」。

オンボード映像からはドライビングと車両運動に関わる多くの情報を読み取ることができる。スーパーフォーミュラを操るドライバーの中でもロッテラーは、タイヤと車両運動のセオリーに合ったドライビングを身体に染み込ませている点で指折りの存在であることは、筆者だけでなく、この観点から評価することができる専門家の意見が一致しているところだ。しかしそれだけで「速さ」が実体化するわけではないのがモータースポーツ、とくに予選一発の「速さ」である。タイヤが路面をとらえる摩擦の限界が一瞬一瞬で変動する中、そのぎりぎりのところを越えそうになりながら踏みとどまる。そういう、車両運動のセオリーを超えたレベルのコントロールが求められる。これが「クォリファイ・アタック」だ。

決勝レース終了直後の「TECHNOLOGY LABORATORY」トークショーには優勝車担当エンジニアをお招きすることが今年は恒例となったが(この企画が始まったのはちょうど1年前の菅生。初優勝した野尻智紀とコンビを組んでいた田中耕太郎エンジニアに登壇していただいたのがきっかけ)、今回はもちろんロッテラー車担当のトムス東條力エンジニアがそのスペシャルゲスト。「シンプルにした」というロッテラーのコメントに対して「今年はWEC(世界耐久選手権)関連で、テストやレースだけでなくプロモーションなどでもずいぶん忙しかったみたいです。今回はWEC富士が終わってから日本にずっといたはずですから、それも良かったんじゃないでしょうか」と語ってくれた。

今シーズンのWECは、参戦2年目のポルシェが919ハイブリッドのもともと高かった瞬発力をさらに引き上げ、速さだけでなく耐久力も高いマシンに仕立ててきた。アウディも同じR18のタイプナンバーながら全面改良を施し、とくにル・マン24時間に向けて開発したロー・ダウンフォース仕様では意欲的な空力設計を導入したが、ロッテラーをはじめとするドライバーには、今まで以上に担当するスティントでそのドライビング・パフォーマンスを絞り出すことが求められる状況になったことは想像に難くない。

アウディがル・マン24時間レース最強の存在となった10年前でもすでに、ドライバーたちはピットロードからコースに出た瞬間から「100%」のドライビングを要求されていた。それぞれに担当するスティントに向かう前にエアロバイクを漕いで心拍数を高め、筋肉をウォームアップした状態でコックピットに収まる、というのがルーティン化されていたのである。最近のオンボード映像でも、1時間弱の走行でピットに戻り、燃料補給を待つ間、ロッテラーの胸郭が深い呼吸に合わせて大きく膨らみ、戻る動きがはっきり見えることがある。それほど大きな肉体的負荷がかかるマシン、そしてレースになっているのである。ル・マン24時間レースが行われる6月をピークに、実戦だけでなく車両開発テスト、さらに世界各地を巡るプロモーションが重なっていたのであれば、本人が自覚せずとも心身に疲労が残る状態だったはずだ。先ほども触れた予選アタックの、タイヤと車両運動のあり方や身体リズムをさらに超えた「感覚」の領域を極めることが求められる「1周」の中で、その疲労がわずかな「ずれ」として現れて不思議はない。ましてスーパーフォーミュラの予選は毎回、1/10秒かそれより小さな時間差で順位が決まる、シビアな競り合いなのであって、それはもはや脳が判断して筋肉をコントロールし、身体を動かすレベルのものではない。

そんな中で、サーキットに入ってから様々に続くプログラムをこなし、コックピットに収まってコースに出る時間の流れに向き合うこと、そして「ドライビングというスポーツ」を形づくるタイヤとマシンとの対話、すべてを「シンプル」にすることで自身にとって最良の状態を作り出した、というロッテラーの言葉は、トップ・アスリートならではのものと言えるだろう。

「(Q3の)アタックを終わってステアリングホイールのディスプレイにラップタイムを表示させたら『1分05秒00』(1000分の1秒までカウントすると1分05秒005)。『04秒99』だったらカッコよかったな、と思ったけどね(笑)」とロッテラー。

世の人はそれを「プレッシャー」と言う、が…

身体と心的なコンディションが微妙に作用するアスリートのパフォーマンスの変動。これだけシビアなスーパーフォーミュラの戦いの中で、第2戦以降4ラウンドにわたって一頭地を抜く速さを示してきた石浦宏明だが、ここスポーツランドSUGOの予選ではわずかな変調を感じさせる現象が起きていた。

Q2を走り終わりマシンを降りた伊沢拓也が、セルモINGINGのサインエリアまで行って、アタックラップの中で前に現れた石浦にペースを乱されたことをコンプレインしているのが実況映像でとらえられていた。予選後に石浦自身に確認したところでは、「バックストレッチではリアビューミラーに小さく映っていたが、アタックしている車両との速度差が予想以上に大きく、SPコーナーを抜けるところではすぐ後に迫るところまで来てしまった。もうしわけない」とのこと。このQ2では平川亮も、アタックラップの最終コーナーで石浦に追いつき、そこからメインストレートの上りで前をふさがれる形になったという。ちなみにそれぞれ別の周回と見られる。

予選各ラップのセクタータイムを確認すると、伊沢はSPコーナーを含むセクター3で最大0.15秒ぐらい、平川は最終コーナーからゴールラインまでのセクター4でこれも最大0.2秒程度をロスしたかと思われる。「タラレバ」で言えば、このタイムロスがなければ伊沢はQ3に進出できる7〜8番手を争えた可能性がある。

石浦は外から見るかぎり「自然体」でレースウィークを過ごし、マシンも柔らかい挙動を見せるタイプのドライバーだ。しかし今回の菅生の、とくに予選では、コーナーを抜けて行くマシンの挙動とそこに描かれるラインは、いつものように滑らかなものだったが(ちなみに「スポーツとしてのドライビング」は、まずタイヤの摩擦力を引き出して最良の車両挙動を作ることであり、「コーナリングライン」はその結果として描かれる「軌跡」である。路上にある仮想の線をトレースすることでドライビングが成り立つのではない)、何か「動きが硬い」印象を受けた。それは、石浦自身の肉体がいつもの自然な柔らかさをわずかに欠いていたことを意味するのではないだろうか。眼の動きを作るのも、眼球を包むものから肩・背中にまでつながる筋肉であり、そこにわずかな固さが出ているだけで、極限のドライビングを左右するレベルの視野や焦点合わせに影響が現れる。小さな鏡面が振動しているミラーであっても、いつもなら「見える」後続車両との速度差が瞬間的な感覚で把握できない、というのもじつは眼から上体に至る筋肉の微小な緊張によるものだった可能性があるわけだ。

シリーズ・チャンピオンに最も近い立場で終盤戦を迎えた石浦の、そうした心理と肉体の関係を、一般的には「プレッシャー」と表現するのだろう。でも、現場で顔を合わせた本人はいつもと変わりなく、メディアの取材も誠意と柔らかさを合わせた言葉て対応していた。でもどこかに、筋肉の伸縮を微妙に固くするだけの心理的要素はあったのだろう。それが「プレッシャー」であるわけだが、常に最高レベルの勝負の場に身を置くトップ・アスリートは、その心理的圧力をむしろプラスに変えて身体反応を高めることを体得している。次戦・鈴鹿では年間ランキング上位のドライバーたちが、そうした資質をどう体現してくるかも見どころのひとつとなる。

「アタック」のセクタータイムに現れるドライビングの中味

話をスポーツランドSUGOの予選に戻そう。このコースでは計時区間が4つに分割されている。ゴールラインから1-2コーナー〜3コーナーを抜けて4コーナーを回り込んだ先までが「セクター1」、上りのS字〜ハイポイント-レインボー・コーナーを回りバックストレッチを駆け下りて馬の背コーナー手前までが「セクター2」、馬の背コーナーからSPコーナーを抜けたところまでが「セクター3」、最終コーナーを回り込んでメインストレートを駆け上がりゴールラインまでが「セクター4」。それぞれにコーナーのアプローチ〜通過速度や勾配によって形づくるコースとしてのキャラクターが異なり、ドライビングやマシン特性の違いが現れてくるので、他のコース以上にこのセクタータイムを読み解くおもしろさがある。

ここで予選のアタックラップでそれぞれのドライバーがどんなセクタータイムを刻んでいるかを整理してみと…。

セクター1と2、回り込むコーナーが連続する区間では、石浦が速い。本人自身が語っていたように、Q1からQ2ではここにアドバンテージがあり、とくにQ2のセクター2はピカイチ。しかしQ3では3コーナーの進入でリアが大きく流れて速度を落とさざるをえず、それがセクター2の上りにまで影響した区間タイムとなっている。ここで失ったタイムは0.2秒以上か。この挙動の乱れがなければ本人が後で振り返っていたように「ポールタイムも見えた」可能性は高い。

セクター3、とくに高速で抜ける左コーナーが二つ複合するSPコーナーは、レース後のトークショーで東條エンジニアが「(タイヤを導くべき範囲が)2cmぐらいの精度が必要でしょうね」と語ってくれたようにこのコースの中でもドライビング・スキルが求められる場所。全てのアタックラップでその区間最速タイムをマークしたのは、ロッテラーだった。しかもQ1、Q2、Q3と、コンディションの良化をそのままタイム向上につなげている。他の区間でもセクター1はトップタイム、セクター2も最速に対して0.03秒程度の遅れにとどまる。しかもQ2、Q3はアウトラップから1周タイヤを暖めて次の周回でアタックを一発で決めている。今回のロッテラーの集中力の高さがこのタイムシートからも読み取れるのである。

すり鉢のように回り込む最終コーナーに飛び込み、遠心力だけでなく下に沈み込むGを受けながら旋回しつつ10%上り勾配に入り、駆け上がるセクター4では、Q1からQ3までずっと山本尚貴が最速タイムを刻んでいる。高速のまま一気に飛び込むコーナーでの速さは、開幕戦の予選アタックにおける鈴鹿のデグナーひとつめの飛び込みなどにも共通する、彼の持ち味といえそうである。

この最終コーナー、すり鉢の「底」から上り勾配に向けてアクセルを最奥まで踏み込むところ、いわゆるクリッピングゾーン(これもしばしば「ポイント」と表記されるが「点」ではなく、短い円弧の「ゾーン」である)付近て路面が大きくうねっていた。しかし2014〜15年のオフシーズンに行われた再舗装(オーバーレイ)によって、そのうねりが各段に小さくなった。その結果、ほとんどのドライバーとマシンはここをアクセルをいっぱいに踏んだまま、何人かの証言によれば「手前でちょっと戻してうねりを越えたらすぐ全開」で走り抜けている。空力特性の、とくに車体底面に発生するダウンフォース量の鍵を握る「車高」(正確には底面地上高)も、昨年よりもかなり下げて、しかしバウンスする動きの中で路面を一瞬擦るぐらいに止められているようだ。この最終コーナーの挙動、そこからの加速が、SF14を導入した昨シーズン、唯一破れなかったサーキット・レコードの更新をもたらした要因のひとつである。

グリッド次第でセッティングにも「攻め」の思いが現れる

一夜明けて…。

決勝レースのスターティンググリッドにて、筆者“恒例”の外から見える範囲のエアロ・セッティングの確認では、前方グリッドに位置するマシンの中では石浦車のリアウィング迎角が他よりも少ないことが目に留まった。迎角調整用のメインプレーン前側固定用の孔が、周囲のマシンよりも1あるいは2段上を使っていたのだ。直前に位置するロッテラー車はもうひとつ下の孔、すなわちメインプレーン迎角28度。レース後のトークショーで東條エンジニアが語ってくれたところによれば「スタート前8分間の走行時間の中で少しダウンフォースを少なめにしたセッティングを試したんですが良くなかったので、グリッド上で『ガーニー』(翼後縁に追加するL字断面材)を高さ10mmから15mmに取り替えたんですよ」。

これに対して石浦車はメインプレーン迎角26度、ガーニーも高さ10mmもしくはそれより低いものを取り付けた状態でスタートしていった。前方にマシンがいることから、空気抵抗を削って直線の速度の伸びを狙い、それを利して前に出られれば、という狙いが読み取れる選択だった。しかしレースが始まってみると、直線終端の到達速度はたとえばロッテラーに対して1〜2km/h速い程度。スタートで前に出られた山本に対しては2〜3km/hあったけれども、並び欠けて前に出るのは難しい状況が続いた。やはりここ菅生では、中高速コーナーでタイヤにしっかり空力荷重を掛けないと周回全体でタイムは稼げないし、最終コーナーの旋回から加速へ移行するところの速さと駆動力がメインストレートの伸びに直結する。それを、ここまでうまく機能していたサスペンション・セッティングと石浦自身のドライビングでカバーできる、という読みに基づくものだったのだろうが、今回は5番手に甘んじる結果となった。

スターティンググリッド上で撮影した予選上位各車のリアウィング・セッティング。リアのダウンフォース量はこのリアウィングの状態だけでなく、その下のビームウィング後縁のガーニーフラップの有無・高さ、さらに車体姿勢、いわゆる「レイク角」によっても変化するので、このリアウィングだけでダウンフォースの大小を判断することはできないが、ひとつの参考にはなる。トムスの2車は翼端版前部に並ぶメインプレーン前部固定孔にその角度を示す数字を貼り付けてあるが、2ロッテラー、1中嶋ともにこの日は下から2列目の前側(最も迎角が大きいところから3段目、28度。ダラーラの空力マニュアルによると「ハイ・ダウンフォース(HDF)」セットの基本位置。ガーニーフラップはどちらも10mmか15mmのようだが、2は「スタート前に15mmにした」(東條エンジニア)とのこと。38石浦は下から2列目の後側、つまりトムス2車よりもメインプレーンの迎角を1孔分減らした26度に固定し、ガーニーフラップも低い。つまりウィングのダウンフォースは少し少ない。逆に40野尻は最下列の後側・32度の固定孔を使い、10mm(おそらく)のガーニーフラップを装着している。

「見えない相手」の空間位置を描いて走る

そしてこの日のレースは、菅生には“珍しく”、大きなアクシデントからセーフティカー導入という事象が発生しなかった。その結果、ドライバーがコースを駆ける速さとともにピット側の戦略、とりわけ燃料の必要量から必須となるピットストップをどこで行い、そこでコース上のポジションを上げるか、確保できるか、のタイムの「読み」が鍵を握る展開となった。言い替えれば、それぞれのドライバーとチームはある瞬間に前後を走るマシンだけでなく、異なるピットストップ戦略を採ったマシンとの“バーチャルな”競争を展開することを求められたのである。

昨年の周回データから算出されるピットストップ時のコース走行に対するロスタイムは約26秒。これに燃料補給他の静止時間を加えたタイムよりも、ピットイン直前に後方を走っていたマシンとの間隔(タイム差)のほうが大きければ、ピットアウトしたところでも前のポジションを保てる。逆に、早めにピットストップしたマシン/ドライバーは、ピットストップで“消費”される時間よりも少ない時間差まで近づいておけば前に出られる。

ここでフルタンクでスタートした場合、250kmのレースを走りきるために途中のピットストップで必要になる燃料補給リグの接続時間は6.5秒前後。ノズルを差す・抜くために1秒程度が加わる。この静止時間の中でタイヤを換えるか。昨年の実績からも、今使っているブリヂストンのワンメイクタイヤはここ菅生の68周、250kmを無交換で走っても終盤に向けてラップタイムが低下する傾向(デグラデーション)は少ない。燃料補給の間に1輪、また2輪の交換はできる。しかし交換したタイヤが暖まるまでにラップタイムは何秒か失われる。

こうした条件を組み合わせて考えに考えた結果、「燃料補給最小限、タイヤ交換なし」が、今回は多数派の選択となった。

ここで上位を狙って「ピットウィンドウ」が開いた直後に早めにピットストップし、コースに戻ったところで前が空いて自身のペースで走れることを選択したのが平川、小林可夢偉のチームルマン2車。どちらも静止時間を最小に切り詰めるべく、燃料補給量をぎりぎりまで削ったことが、ゴール寸前の燃料切れに現れる結果となった。スタートから上位につけたが、お互いの位置関係を動かすべく中盤早めに動いたのがまず石浦。ピットアウトしたところで何とか小林の前に滑り込んだ。石浦の直前を走っていた山本はすぐに“反応”して次の周にピットイン。燃料補給量を削って静止時間を7秒前半まで短縮、コースに戻ったところで「石浦の前」をキープする。逆にスタートから1〜2コーナーでトップに立ったもののもうひとつペースが上がらず16周目の1コーナーでロッテラーにかわされた中嶋一貴は、直後にいた石浦、山本に続く周回でピットインするも、コースに戻れたのはこの両車の間のわずかな「空間」だった。

この後、独走するロッテラーは十分なリードを築く一方で、コース上のポジション2番手の野尻は、およそ30秒後方を走る山本-石浦-一貴とのポジション争いを繰り広げていた。その後、3番手に付けるJ-P.オリベイラが持つリードでは、ピットに入ればこの3車の後方に戻ることになる。つまり実質6番手。結局、オリベイラはピットアウト時の発進に失敗して、小林、平川にもかわされてしまう。一方、野尻は49周目から1分7秒台にタイムを上げ、51周目にはこのレースのベストラップも記録して53周終了時にピットに飛び込んできた。その直前の周回で順位争いの対象である山本とのタイム差は34秒、ぎりぎりである。もちろん山本も52周目、53周目とラップタイムを1分8秒ジャストまで上げてギャップを切り詰める。9.3秒の静止時間の後、2コーナー先のピットロード合流点に野尻のマシンが現れた時、その横を山本が通り抜け、一貴のマシンは1.5秒後方、1〜2コーナーを回り込んでいるところだった。

この時点でまだピットストップを終えていなかったのは中山雄一ただ一人。コース上ではロッテラーに次ぐ2番手にまで上がっていた。残り9周、フルタンクでスタートしてもこれが限界というところまで“引っ張って”、ピットに滑り込む。燃料補給は6秒で行ける。戻れる場所は小林、平川と重なるか、という状況だったがピットで10秒以上を費やし、オリベイラ、さらに塚越広大にも先行されてしまった。

こうした“バーチャルな”戦いもまた、今日の「速さを競う」レースの醍醐味なのだと、息を詰めてタイミングモニターのギャップの数値を見守りつつ実感した、またしても濃密な時間だった。

そしてこの一日のエンディング。陽も落ちて暗さが増してゆく中、東條エンジニアの内情話も佳境に入っていた「TECHNOLOGY LABORATORY」トークショーに耳を傾けていた観客の輪の中に、1台のレンタカーが乗り込んできた。その運転のドアを開けて身を乗り出し、ステージ上の東條エンジニアに手を振るのはロッテラーその人。ドッと湧く観客の歓声と拍手を背に受けて、この日のウィナーはサーキットを後にしたのだった。

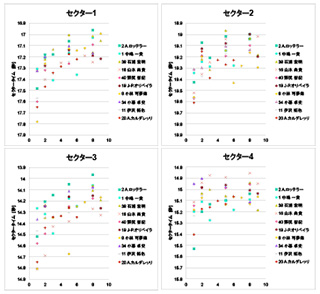

予選 セクター通過タイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

予選3セッションを通して各ドライバーが試みたアタックラップを抽出、各セクターごとに通過タイムをプロットしてみた。Q1は各車タイヤを履き替えて2回“出撃”するし、Q2、Q3でもアタックが不発に終わって再度クイックラップを試みたドライバーもいるので、アタック回数(横軸)で1〜4がQ1、5〜7がQ2、8〜9がQ3である。Q1からQ2、Q3と各車のタイムが上がってゆくのは、俗に言う「路面が良くなる」状況が現れたもの。本文に解説したように、セクター1ではQ2まで石浦が速かったがQ3は3コーナーでタイムロス、ロッテラーが着実の最速タイムをレベルアップさせている。難しい高速セクションのセクター3でもロッテラーが各セッションでトップタイム、かつ確実に速さを高めている。どこまでフルスロットルを踏めるかという最終コーナーからのセクター4では山本の速さがきわだつ。

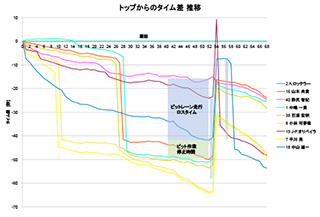

決勝レース 上位タイム差

*画像クリックでPDFが開きます。

68周のレースの中で、優勝したロッテラーを基準に上位に入った各車が毎周どのくらいのタイム差で走っていたかを整理してグラフ化してみた。ピットストップのタイミングが異なる中で、後からピットに向かう車両/ドライバーは後方の車両/ドライバーとの間に、ピットレーン走行によるロスタイム+ピット作業の静止時間を加えた(タイヤ交換した場合はそれが暖まるまでのロスタイムも)タイムギャップがあれば、その前に出ることが可能になる。逆に先にピットストップした車両/ドライバーは先行車との差をそれ以下に切り詰めることができれば、ピットストップによって順位を逆転できる(いわゆるアンダーカット)可能性が生まれる。38石浦は先にピットストップした7小林とのタイムギャップが縮まるのを見て、前に出られるタイミングでピットイン。彼と順位を争っていた16山本は次の周にピットインして燃料補給時間を切り詰めてポジションキープに成功。しかしルマンの2人とともにフィニッシュ時の燃料はぎりぎりだった。ピットインを遅らせた40野尻はペースアップしてタイムギャップを広げようとしたが1秒ほど足りず、山本に先行され、2中嶋との間に滑り込む。19オリベイラは8小林、7平川の前に戻れるタイムギャップだったがピットからの発進に失敗した。

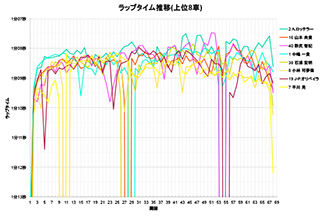

決勝レース ラップタイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

決勝上位8車のレース68周ラップタイムの推移を見る。優勝したロッテラーが安定して最速ペースをキープ、予選から決勝まで速さで他を圧した「完勝」パターンだった。いつものように巧みなスタートでトップに立った中嶋(一)だったが、今回はレースを通してもうひとつペースが上がらなかったことが見て取れる。他の5人のラップタイムは接近、スタートとピットストップで得たコース上のポジションがレース結果につながってゆく。ピットストップを終盤まで遅らせた野尻は燃料残量が少なくなったところでフルアタック、この日のベストラップも記録してタイムギャップを広げようとしたが、この時点で“バーチャル”な順位争いの対象だった山本も野尻のピットインに合わせてラップタイムを切り詰め、前に出ることに成功した。

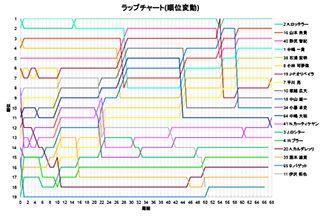

決勝レース ラップチャート

*画像クリックでPDFが開きます。

スタートから毎周の各車の順位を追ったラップチャート。スタートから1周の順位変動に始まり、コース上でもパッシングシーンが数多く演じられたことが、各車のラインの交差に現れている。スタートで大きく順位を落としたのは小暮とバゲット。小暮は土曜日フリー走行からタイミングモニターの上位に名を連ね、予選も今期初めてQ3に進出しただけに、このスタート失敗は惜しかった。「ピットウィンドウ」は9〜59周という予想(レースフォーマット参照)どおりだったが、その最初にピットストップを敢行して最後に良いポジションを得ようとした平川、小林の2人に始まり、その後は大きく4つのグループに分かれたピットストップ戦略が展開されたことが、ラップチャートにも現れている。