Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

「決着」のウィークエンド – 葛藤と集中、大団円

2015 Round7 Suzuka Circuit

両角岳彦

「プレッシャー」は余人が醸す

「(自分が)“緊張”しているという話がいろいろなところに書かれたりしているんですけど、ボク自身は(チャンピオンに手を掛けていることによる)プレッシャーの実感はないんです。ふつうにしてますよ」。

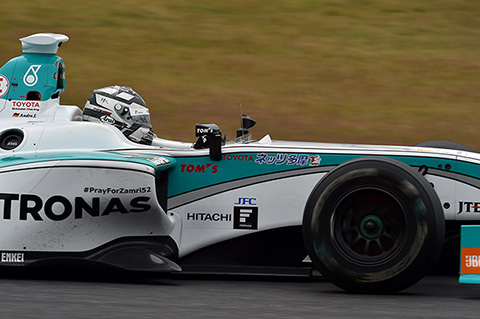

石浦宏明が軽く苦笑いを見せながらこう語ったのは、最終戦・鈴鹿の戦いを目前にした6日金曜日の夕方、その時点でシリーズチャンピオンの可能性を有する4人のドライバー(石浦、中嶋一貴、アンドレ・ロッテラー、J.P.デ・オリベイラ)が顔を揃えた記者会見の場でのこと。

失礼しました。この「TECHNOLOGY LABORATORY」の前戦・スポーツランドSUGOラウンドのレビューでも、「チャンピオン獲得」の意識が彼のドライビングに微妙な影響をもたらしている可能性に触れている。しかしスーパーフォーミュラを取り巻く取材者はより直接的に「チャンピオン獲得に向けて、今はどう感じていますか?」という質問を容赦なく本人に投げかける。冒頭のひと言も、こうした問いに対して話し出した時のものだったし、石浦がレース1に向けて2番手、レース2では7番手のグリッド・ポジションを確保した予選の後にも「やっぱりレース1で決めたいですよね」、レース1を2位で終えて一貴とのポイント差が7.5点とわずかに広がった直後には「これで、レース2で中嶋選手が優勝しても8位に入ればチャンピオンですが…」などなど、“聞かずもがな”の問いかけが繰り返された。

もちろん他のメジャー・スポーツで日本国内のトップ、さらには世界レベルに挑むアスリートたちが曝される同種の圧力は、モータースポーツの比ではない。それを受け止め、あるいは受け流し、競技の現場では最高のパフォーマンスを発揮することが、現代のトップアスリートの必要条件ではある。とはいえ、「聞かずもがな・言わずもがな」の言葉を投げかけるメディアとアスリートの心理的葛藤は絶えることなく繰り返されている。

そういう状況と比較すれば、スーパーフォーミュラのシリーズチャンピオンを掛けた競争に臨むドライバーたちの周辺から加えられるプレッシャーはずいぶん軽いものではあるだろう。しかし、メジャー・スポーツの場と同様に、日頃は身近にコミュニケーションを交わしている人物が、こういう時には言葉の圧力を加える立場に転じることも、アスリートとしてのドライバーは受容せざるをえないのである。

路面の「グリップ感」が予選の流れを変えた

とはいえ、石浦自身もセルモINGINGチームも、鈴鹿に入る時点でまずはレース1で結果を残すことに集中しよう、という意図を確認していたという。土曜日の予選、3セッションを走り終えた段階で石浦自身がそう語り、Q1の順位で決まるレース1のグリッド・ポジションで2番手、フロントローを確保したことで「まずは納得…」という表情を見せていたのである。

ただ、今シーズンの石浦と村田エンジニアのコンビの「得意技」は今回“不発”だった。Q1からQ3まで3回のセッション、延べ41台のマシンがタイムアタックだけで50周ほど、ピットアウト/インとタイヤ・ウォームアップまで含めれば250周以上を重ねる中で、タイヤのトレッド・コンパウンド(合成ゴム)が溶解・粘着して舗装の表面に付着してゆく。するとタイヤの踏面(トレッド)側と舗装表面のゴム同士がくっつきあう状況が生まれ、タイヤの「グリップ」が高まる。この路面状態がQ3までにどう変化するか。それを予選前に予測して、セットアップをより高いグリップ、すなわちより強い車両運動が現れるのに合わせ、それでQ1から走り出し、Q2、Q3とタイムを削ってゆく。第2戦岡山以来、石浦+村田エンジニアはこのパターンでアドバンテージを作ってきていたのである。しかしこの土曜日は「Q3に行っても路面のグリップが上がってこなくって…。むしろ下がったような感じでした」と石浦が語ったように、彼のアタックラップはQ1が最速、Q2、Q3は頭打ちとなった。セクタータイムで見ても、鈴鹿サーキットを4つに分けたどのセクターでも各車が走行を重ねる中で石浦のタイムは上がってきてはいない。

この予選を終えて「ほぼパーフェクトな一日だったね」と振り返ったアンドレ・ロッテラーにしても、Q2で一気にペースを上げた後、Q3での「上がり幅」は小さい。各セクターでまんべんなく全体ベストに近いタイムを記録しているのは、スーパーフォーミュラきってのドライビング巧者ならではといえるけれど。セクター毎のタイムを整理してみると、0.06秒差でQ3最速、すなわちレース2のポールポジションを逸したのはメインストレート後半から1〜2コーナーを回り込み、S字を切り返すセクター1だけの差だったことがわかる。

Q1で1/1000秒台まで石浦と同タイム、そのラップタイムを記録したタイミングが遅かったことでレース1のグリッドは3番手となったジェイムズ・ロシターになると、「Q1とQ2では、何も変えていないんだよ。マシンセットも、タイヤ内圧だって…」という状況の中でQ2は14車中13番手に甘んじた。セクタータイムを比較してみると、ダンロップコーナーからデグナーへと続くセクター2と、シケイン〜最終コーナーのセクター4の落ち込みが大きく、Q1よりも0.47秒も遅いタイムで終わっている。

こうした面々とは対照的な表情を見せたのが、山本尚貴と野尻智紀である。レース2の前方8番手までのグリッドを決めるQ3をトップタイムと3番手で終えたこの二人は「Q1、Q2、Q3と“路面が良くなって”いった」と語った。たしかに、Q1の20分間でまずユーズドタイヤを使ってセットアップの方向性を確認する周回の後、ニュータイヤを投入しての本格的アタック、そして7分間でニュータイヤを1セットずつ使って走るQ2、Q3と順調にタイムを上げている。

セクター分析とグリップ予測から導いた「賭け」

とくに山本は予選を終えて「フリー走行を進めていた時点では予選トップを狙える感触はなかった」と言う。「Q1でもまだ、やっとQ2に進めた…という状態だったが、Q2では少しグリップが感じられるようになってきた。そこでQ3に向けて、ちょっとした“賭け"に出た。Q1とQ2ではセクター3で0.15秒ぐらい負けていたので、バックストレッチの直線区間を速くするためにダウンフォースを削った。これまでやったこともない、その状態でちゃんと走れるかどうかもわからないセッティングだったけれど、あとはドライビングでがんばって何とかしようと…」と予選の流れを振り返る。

そのセッティングの“アジャスト”の内容は、まずリアウィングの迎え角を減らしてダウンフォースとドラッグを削り、しかしフロント側のダウンフォースは少し増やすというもの。もともと転舵に対するフロント側の「入り」(横力の立ち上がりから向きを変える運動)が良くなく、さらに路面が良くなるにつれてサイズの大きいリアタイヤのほうが摩擦力の向上幅が大きくなるので旋回特性としてはアンダーステア傾向が強まるという想定から、フロントのダウンフォースを増したのだという。たしかにかなり大胆な“アジャスト”である。しかしQ3のアタックラップでは「石浦のスリップも使える距離にいたし、それらがうまくかみあった」。たしかにセクター3のタイムに直結するバックストレッチ終端の到達速度はQ2の273.6km/hから279.8km/hと6km/h以上速くなり、小林、ロッテラー、中嶋一貴のトヨタ最速組と同等に。ただそれ以上にセクター1のタイムを削れたことが、この日の最速ポジション獲得につながっている。

1/100秒台の争いがもはや常識となっているスーパーフォーミュラの予選では、こうした「タイヤグリップの変化」が毎回問題になるけれど、今回は午前中のスーパーフォーミュラ・フリー走行と予選の間に86/BRZクラブマン・クラスの予選が行われている。このシリーズで装着が認められたタイヤは公道使用可とはいえサーキットやジムカーナでの走行を前提に開発されたものだから、そのトレッド・コンパウンド(様々なゴムや添加剤を練り合わせたもの)は発熱して表層が溶けて路面にへばりつく。それが4ブランド・3メーカーあってトレッド・コンパウンドに使う合成ゴムの組成はそれぞれに異なる。今回の予選は2グループ・各20分の短い時間帯とはいえ1グループ29台ずつで、多くのマシン/ドライバーは時間があるかぎり走り続けるから、延べ400周ほどのラップが重ねられた計算になる。その分だけ、スーパーフォーミュラのブリヂストン・タイヤのコンパウンドにとっても相性がよくない、つまり分子レベルでのつながりができにくいゴム質が、路面のそこここに貼りついた状態(顕微鏡視レベルで)が生じていたのではないか。

この仮説は「意外にグリップが上がらない」症状に対しては有力で、今回でいえば予選タイムが全体に伸びなかった理由のひとつとして指を折ることはできる。しかしQ1からQ3にかけてのグリップ感の評価が二分されたことの説明にはならない。タイヤというものはそのくらい『よくわからないもの』なのだ。そういう慣用句で片づけるのも、このTECHNOLOGY LABORATORYとしてはちょっとつまらないので、今後の「研究課題」としておこう。

レースは雨。走りの組み立ては「振り出しに戻る」

近年、天気予報・予測の精度が上がっている。スーパーフォーミュラ2015年シーズンを締めくくる戦いの日も、できれば外れてほしい天気予報がほぼ的中して、厚く垂れ込めた雨雲から落ちる雨粒が鈴鹿のコースをすっかり濡らしてしまった。その中での1日2レース。いつもとは違って朝のフリー走行はない。午前10時に予定されているレース1のスタートを前に、コース状況確認のためのウォームアップ走行「8分間」があるだけだ。その時が来てピットロード出口のシグナルがグリーンに変わるのももどかしく、全てのマシンが次々にコースインしてゆく。

どのチームも予選が終わってから、翌日の雨を見込んで車両のセッティングをドライからウェットに変更。日没が早まった晩秋とはいえコースが闇に覆われてもまだ、ピットから明るい照明が洩れていた所が多かった。これまでのデータがあるとはいえ、路面温度も下がるこの時期の鈴鹿の、水膜に覆われた路面をとらえられるものになっているか。とにかく走ってみる以外に確かめる手段はない。この「8分間」終了とともにスタート・プロシージャーが動き出し、いったんピットに戻ったマシンはスターティング・グリッドに向かうべくコースインしてゆく。その最後の瞬間までセットアップに手を加えていたのは山本+チーム無限。見たところではダンパー減衰力の微調整か。ピットロード出口をシグナルががレッドに変わる寸前に通過するという、ぎりぎりのタイミングだった。

そして全車がスターティング・グリッドに着いたところで、スタートは、セーフティカー(SC)先導となることが告げられた。1日2回のレースを確実に実施するためのリスクマネージメントとしては必然性の高い判断といえるだろう。しかし20周の短いレース、雨中の視界を考えれば、スタートでできるだけ前に出ることに賭けようとしていたドライバーは多かったはずだ。とくにQ1を5番手で終えていた中嶋一貴は、これまでの実績からもスタートには自信を持っていたはずで、そこで石浦に迫る可能性が封じられたことで「(チャンピオンへの)チャンスが減った、と思った」と言う。逆に石浦は「(通常の走行ラインから外れた偶数側の)自分のグリッドの前方に水たまりができているのが見えて…。これはラッキーかな、と」。ロッテラーは「自分はいちばん前を走るので問題はないけれど、レースとしては少しつまらくなったね」。

スターティング・グリッド前方に止まっていたセーフティカーが動き出し、それに19台のマシンが続く。SC先導スタートの場合は、この瞬間から周回がカウントされる。そこから1周と半分、スプーンカーブでSCルーフのストロボライトが消えた。かくて3周目に入るメインストレートから本来の戦闘開始。先頭を走るロッテラーは、一人だけクリアな視界のアドバンテージを活かして後続との差を着実に広げてゆく。

一方、SCがピットロードに飛び込んでいった最終コーナー立ち上がりから、石浦車のOTS(オーバーテイクシステム)、ポイントリーダーを示す赤のLEDが点滅。ここでひとつでも順位を落とさないようにというディフェンス作動を最初から使う。これも「まずはレース1を取る」という勝負のイメージに沿ったものだ。しかし背後につけるJ.ロシターは簡単には離れてゆかない。5周目の130Rではロシター車のOTSインジケーターが点滅、一気に間隔を詰めてシケインに向かう。石浦によれば、視界を真白に覆うウォーター・スクリーンの中でも、面積の小さなリアビューミラーに映るこのLEDのフラッシュは「見える」という。シケインに向かってターンインする石浦車のリアエンドぎりぎりまでロシターはノーズを突っ込むが、並びかけるところまでは入れなかった。このせめぎ合いの中で軽く追突しているがお互い大事には至らず。その後方からは小林可夢偉がロッテラーに近いラップタイムを刻んで差を詰め、石浦、ロシター、小林が連なる状態が生まれた。その後に中嶋一貴、さらに山本とデ・オリベイラ、小暮卓史と野尻がそれぞれに格闘戦を展開しながら続く、というパターンが形成された。

コース全域でマシンが通りすぎてしばらくの間、ウォーター・スクリーンが濃く漂う状況の中で、仕掛けの場所は低速ゾーン、とくにシケインに絞られた。4周目には小暮に野尻が並びかけたまま切り返し、立ち上がりで小暮を外に押し出す。山本vsデ・オリベイラは7周目のスプーンカーブの中で滑り、外にはらんだ山本のインにデ・オリベイラがノーズを差し込むが山本が塞ぐ。8周目には両者バックストレッチでOTS作動。そのままシケイン入口で山本のリアエンドぎりぎりに迫ったJ-P.がアウト側からインに攻め場所を変えようとステアリングを右に切った瞬間、フロントウィングを山本の右リアタイヤにぶつけてしまう。フロントウィングを失ったデ・オリベイラはヘアピンまで何とか走ったもののコースアウト、リタイア。山本もこの時の衝撃から右リアタイヤのホイールナットが緩んで19周を終えてピットにマシンを戻さざるをえなくなった。

一度として同じ周回はない中でも…

石浦は2位を死守できるのか。彼の後にほぼ等間隔で続く2車から少し水を開けられた中嶋一貴は5番手。このままではレース1でシリーズチャンピオンが決まる。この息詰まる状況のまま20周のレースも4分の3、15周目のスタート/フィニッシュラインを越えた。S字から逆バンクを抜け、上りのダンロップコーナーを駆け上がる中でろで、石浦のタイヤが大きく滑った。この少し前から雨量が少しだけ増し、路面を覆う水膜が厚くなっていた。そこに乗ってハーフスピン。「(レース1は)これで終わった…と思って、でも何とか立て直すことができて、そこでやっと後ろを見たら、誰も見えない…」とレース後に石浦はこの時を振り返る。

彼の直後につけていたロシターも同じようにここで水膜に乗ってコースアウト。ダンロップコーナー立ち上がりゾーン外側のクラッシュパッドまで滑っていってフロントからぶつかってしまった。

どんな時にも、ラップを重ねてゆく中で「毎回同じ」であることはない。とかくサーキット走行は同じ舞台であることから、毎回同じ走りを繰り返すものと思いがちだが、何も変化がないように見える周回の中でも、たとえばタイヤの磨耗は進み、燃料残量(重量)は減る。ましてこの瞬間のように不安定な天候の中では、路面に乗る水の厚みがわずかに増えただけで、タイヤの接地面と路面の間に水が入り込んで一気に滑るアクアプレーニング(ハイドロプレーニングともいう)が起こる。石浦によれば「あの周回から、コースのあっちでもこっちでもアクアプレーニングが出るようになって大変だった」とのこと。

アクアプレーニングは、路表面の水膜の厚みとそこをタイヤが通過する速度、そしてトレッド面に刻まれた溝が水を排出できる量の三つの条件で「発生限界」が決まる。もちろんトレッド面の溝が浅くなるとアクアプレーニングは起こりやすくなる。この日の夕方に催したTECHNOLOGY LABORATORYトークショーにゲスト出演していただいた石浦担当の村田エンジニアの証言によれば、レース1で石浦車に装着したウェットタイヤは「ちょっと浅溝にしたもの」だった。

現在のスーパーフォーミュラではウェットタイヤは1種類のみ。実戦やテストの中でそれを使って磨耗がある程度進んだものを保管しておき、路面の水量に応じて使い分けられるようにする、という戦術を採るチームが多い。つまり路面に乗る水量が少ない時には、ある程度減らしたウェットタイヤを「インターミディエイト」的に使おうというのである。たしかに接地面と路面の間から排出しなければならない水の量が少なければ、溝深さが浅くていいし、同時にブロックが低くなると摩擦力を受け止める時の変形が減り、タイヤがグニャグニャと「動く」感触、いわゆる「ムービング」も小さくなる。しかし磨耗によって溝が浅くなったタイヤと、もともと溝が浅いパターンで成型されているタイヤとでは、水が乗った路面をとらえるメカニズムがかなり違う。とくにブロックの角が水を切るようにして路面をとらえる、いわゆる「エッジグリップ」は、磨耗したタイヤでは低下する。タイヤというもののそういう特性を考えると、この日はレース1、レース2ともに新品タイヤの手持ちがあれば、それを履いたほうが適切だったと思われる。もちろん「1イベントあたり使用できるウェットタイヤは最大4セット」と規定されている中で、チームが現場に持ち込んだタイヤがどんな内容だったかも含めて、結果論ではあるけれども。

車輪内面から上がる炎にスタート・ディレイ

レース2までのインターバルで、マシンにダメージを受けたチームはもちろんリペア作業を進める。一応、健康体で戻ってきたマシンも、レース1の走行データを見直し、レース2が行われる時間帯の気象予想をにらみつつ、エンジニアが新しいセットアップに知恵を絞る。いつもならすっかり準備が整ったマシンが並ぶピットウォークの時間帯に、アンチロールバーの交換や車高調整などのセッティング変更作業や、その最終確認としてのコーナーウェイトと車高、各輪アライメントの計測などが続くチームも多かった。モータースポーツの技術面に興味がある観客にとっては、いつもよりむしろ見るものが多いタイムスケジュールであり、また雨のいたずらだったといえるだろう。

この日二度目の8分間ウォームアップ走行が始まっても、雨は降り続けていた。19台全てがスターティング・グリッドに整列する頃に雨足が少し強まったりもしたが、路面に乗る水量は大きく変わらないまま推移している。この状況の下、スタート・プロシージャーは粛々と進められていった。今回は、2015年を締めくくる戦いの始まりは、通常のスタンディング・スタートである。

まずは1周のフォーメーションラップを終えて各車自身のポジションに戻って静止。隊列後方でグリーンフラッグが振られ、スタートシグナルのレッドライトが4つまで点灯したところで急遽、スタート手順が中断された。6番手、2列目外側のポジションについた小林のマシン、左右のフロントホイール内側から炎が出ている。ただちにオフィシャルが駆け寄って消火した。

こういう場合、つまりグリッド上で「スタートができない車両」が出てスタートが遅延された場合、その車両はエンジンストールした場合と同じ扱いになり、グリッド最後尾かピットからのスタートとなり、もう1周のフォーメーションラップの後、当該グリッドを空けたまま改めてスタート。レースの周回数は1周減算となる。この競技規則に沿って小林のマシンを最後尾に、新たなフォーメーションラップ、そしてスタートへのプロセスが進められた。

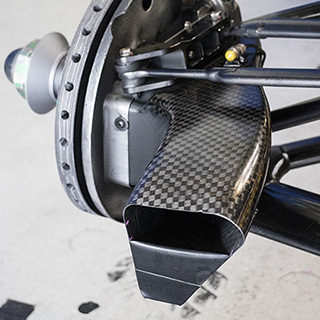

レース後に確認したところでは、この炎はブレーキローター(ディスク)とホイール内面の間に組み込まれて内側のダクトからの冷却風をディスク表面に広げるための「インナーデフレクター」と呼ばれる円盤状の部品が燃えて出たものだという。SF14のブレーキディスクとパッドに使われているカーボン=カーボン(C-C)複合材は、その呼び方のとおり炭素繊維を炭素で固めた素材であって、そう簡単には燃えない。千数百℃に達して火が着いたらまさに炭のように白熱する。ハードブレーキングでディスクローターが赤く光って見える時には700〜900℃の温度になっているのだが、それにさらされただけで周辺のパーツが簡単に燃えるとも思えない。高温によってホイールハブを支えるベアリングに封入されているグリスが流れ出して、そこから火が着いた可能性もある。いずれにしてもドライバーとしてはフォーメーションラップの中でできるだけディスクとパッドの温度を上げておき、グリッド静止の中で冷えた後に1コーナーに飛び込んで行った先のブレーキングで、十分な摩擦力が出るようにしたい。同時にブレーキの発熱で、内側からタイヤを暖めたい。だからゆっくり走る1周の中で相当にハードにブレーキを摩擦させてきたはず。しかし雨、かつ気温も低いからブレーキが冷えすぎるのを防ぐため、冷却風を取り入れるダクトはテープを貼って開口部を絞っている。その結果、ディスクが冷えずにグリスやC(カーボン)FRPの樹脂部分が着火する温度に達してしまったということだと推定される。

消火された後、そのまま出走した小林車はブレーキング性能が劣化した様子は見せずに走っていたので、ディスクとパッドの摩擦面、そしてキャリパーからブレーキフルード(液)は何とか普通に作動できる状態にあったようだ。しかし炎がタイヤ側面を立ちのぼるほどに燃えたのであって、消火はもちろんだが、ブレーキ系統や車輪保持部分に不具合が出ていないか、危険はないかを確認するために、いったんピットに戻したかったところだ。ブレーキが効かなくなるほど危ないことはないのだから。

SF14のフロント車輪保持部。写真では下方が車両前方で車体との間に張り出したダクト(送風管)から走行風を取り入れてハブ(車輪回転保持部品)内に送り込み、回転するカーボン-カーボン複合材のディスクローター(周に通風孔が並んでいる)の内側から外側へ、またキャリパー(車軸後方。この写真ではダクトに隠れている)へと流して冷却する。レース2のスタート時、小林車の両側前輪から立ちのぼった炎は、ディスクローター内側に取り付けられている円盤状の「インナーデフレクター」と呼ばれる部品に火が着いたもの。雨+低温ということで写真にも見られるように冷却ダクト前面にテープを貼って開口部を絞っており、フォーメーションラップで強烈にブレーキを使って過熱させた高熱がそのまま周辺に伝わって発火に至ったものと思われる。 (撮影: 筆者)

SF14のフロント車輪保持部。写真では下方が車両前方で車体との間に張り出したダクト(送風管)から走行風を取り入れてハブ(車輪回転保持部品)内に送り込み、回転するカーボン-カーボン複合材のディスクローター(周に通風孔が並んでいる)の内側から外側へ、またキャリパー(車軸後方。この写真ではダクトに隠れている)へと流して冷却する。レース2のスタート時、小林車の両側前輪から立ちのぼった炎は、ディスクローター内側に取り付けられている円盤状の「インナーデフレクター」と呼ばれる部品に火が着いたもの。雨+低温ということで写真にも見られるように冷却ダクト前面にテープを貼って開口部を絞っており、フォーメーションラップで強烈にブレーキを使って過熱させた高熱がそのまま周辺に伝わって発火に至ったものと思われる。 (撮影: 筆者)

SFの醍醐味を満喫させた「闘争本能」の発露

改めてのスタート。ポールシッターの山本はウェット・コンディションの中でもまずまずの「蹴り出し」を決めた。彼もまたSF14から導入された指操作のクラッチに手こずったドライバーの一人だったが、周辺取材によると、スタート操作では左手をステアリングホイールの下方にずらして、クラッチパドルを人差し指・中指で操作するように、最近変えたらしい。このところの観察では、他にもスタート時にステアリングホイールを握る手の位置を変えるドライバーが増えている。こうした細かなチューニング(ドライバー自身を含めた)と、スタート時に摩擦材の状態を安定させ、クラッチミートの再現性を高める手順を固めることなど、様々に腐心している状況がうかがい知れる。

とはいえスタートの巧拙がそう簡単になくなるわけでもなく、このレース2でもフロントロー右側のロッテラーがホイールスピン、後続集団に飲み込まれた。その背後から出た中嶋一貴がタイミング、伸びともに他に優り、コースのイン側ぎりぎりを加速。その左に山本、3番手から出た野尻がさらにその左、そのアウト側から6番手スタートのデ・オリベイラが小林がいなくなった空間を使って伸びてくる…と、1コーナーへのアプローチでは一瞬4台が並走する状況。山本が先行するポジションを利して中嶋一貴を外からかぶせてトップで1コーナーへ。デ・オリベイラはアウトいっぱいで踏ん張りきれずコースアウトするも、2コーナーではロッテラーの前、4番手のポジションに“ねじ込む”ように戻る。この丁々発止のやりとりの直後、6番手に石浦がつけて、1周目の隊列がようやく落ち着いたのではあった。

雨滴が落ち続ける中、マシンが通過するとウォーター・スプラッシュが巻き上がりコースは白い水煙に覆われる。その中に突っ込んだドライバーにとって前を行くマシンの姿はほどんど隠れ、赤く点滅するテールライトでようやく自車との位置関係をつかむ、という状況。しかしその白い塊の中にノーズを突き入れ、テールライトぎりぎりまで接近する、という接近戦が随所で繰り広げられた。3番手を行く野尻に対してデ・オリベイラは6周目のヘアピン手前から並びかけ、スプーンカーブの立ち上がりからバックストレッチを並走、130R入口で3位を奪取する。後方、10位の国本雄資が前を押さえる集団の中でも、背後から平川亮が仕掛け、さらに5台ほどが踵を接して走り続ける。そこに最後尾スタートとなった小林が追いついて、タイヤが暖まった5〜6周目あたりから1台ずつ仕留めに入る。かる。一方、7番手を行く小暮の背後からは中山雄一を抜いたロシターが迫り、何度かアタックを仕掛けるが13周目のシケインにアプローチするブレーキングの中で追突、小暮はスピン、ロシターはフロントウィングを壊してしまった。

と、ここまではこのレース2で演じられた「バトル」のほんの一端。視界が遮られ、リスクの高いウェット路面にも関わらず、これだけの接近戦、アタックとディフェンスが繰り広げられたのは、何よりSF14が具現化した「前走車の背後の乱流の中に入ってもフロントのグリップが“抜けない”」空力特性、そして人間の操作に忠実に反応するドライビング・ダイナミクスによるところが大きい。今日の、空力荷重に多くを依存する純競技車両の中では最もタイトな「接近戦」を可能にするマシンであることが、この日も如実に示されたのだった。さらに雨で路面の摩擦係数(μ)が下がったことで車両の挙動が大きくなり、そこにドライバーの一瞬一瞬の思いも映し出されて、観る側にわかりやすく伝わってくる。さらに最終戦のレース2、すなわち後を考えずに思い切り“行ける”というドライバーの心理も重なって、観戦する側にとって近来にないエキサイティングなシーンが、コースのそこここで、しかも毎周回にわたって繰り広げられたのだった。別な視点に立って考えれば、条件さえ整えれば、こういう攻防が、このくらい濃厚に演じられることはいつだって可能なのである。

その一方で、リーダーボードから姿を消すマシンもあった。10周目のシケインのアプローチで野尻が減速しきれなかったような挙動から失速、そのままピットロードに向かう。駆動が伝わらなくなったようだ。さらに12周目のヘアピン立ち上がりでロッテラーがスローダウン。マシンをコース脇のグリーンに持ち出して止めた。こちらはエンジンが突然止まってしまったのだという。

かくして27周の戦いとなったレース2は、山本が先頭に出てから独走で優勝。予選から良いところに付けるもののもうひとつ速さの絶対値に欠けた印象の中嶋一貴が5.7秒差の2位。さらに5.6秒遅れてデ・オリベイラ。そしてリスクを最小に抑えて着実なペースを刻んだ石浦は4位でフィニッシュし、「2015年シリーズチャンピオン」という大きな輝きを掌中に収めたのであった。

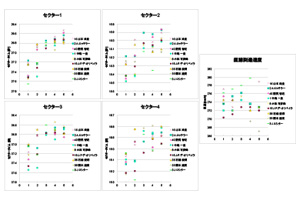

予選 セクター通過タイム/直線到達速度比較

*画像クリックでPDFが開きます。

予選のアタックラップ、Q1はユーズドタイヤによる確認1周、同ニュータイヤ投入で1〜2周、Q2、Q3で各1周のセクタータイムとバックストレッチ終端の到達速度を整理してみた。ロッテラーがニュータイヤ3セットそれぞれのアタックでッセクター1、2、3ともに確実にベストかそれに近いタイムを達成していること、山本はQ2からQ3へのタイム向上がとくにセクター1、2、3で明確、直線加速が重要になるセクター3ではQ1とQ2はほぼ同タイムだったものがQ3では0.15秒ほど短縮(グラフでは小林、ロッテラーの間に重なっている)していることなどがわかる。石浦、ロシターは本人たちのコメントにもあったようにQ1からQ2、さらにQ3へのタイムアップが小さいか、むしろ遅くなったセクターもある。石浦はシケインの切り返しが鍵になるセクター4が速い。他のコースでもそうだったようにリズムを持って小さく回り込むコーナーの速さが今年の彼の特徴でもあった。

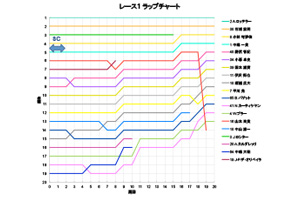

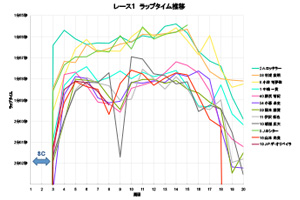

レース1 ラップチャート/ラップタイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

20周116kmというスプリントレースの中での順位変動・推移。セーフティカー先導スタートとなったことで最初の2周はグリッドのままの順位。その後も多くの線が平行に進み、順位変動が少なかったことを示すが、コースの上では石浦-小林-ロシターの2〜4番手の接近戦をはじめ、息詰まる攻防が展開されていた。その中で順位が入れ替わった瞬間、たとえば小暮vs野尻、山本vsデ・オリベイラなどが順位線の交差となって残っているわけだ。

*画像クリックでPDFが開きます。

レース1・20周を各車がどんなラップタイムで走ったかを見る。一人、クリアな視界の中を走ったロッテラーがとくに序盤で他を引き離し、その後も安定して最速ペースを保ったこと、その後につけて2位を争った石浦、小林、中嶋一貴が拮抗したペースで競り合ったこと、そしてこの4人のペースが他より速かったことなどが現れている。また15周目まで徐々に上がっていたペースが、ロシターがクラッシュした16周目から急に落ちている。これは降雨量=路面の水量がこの周回から急に増したためだ。

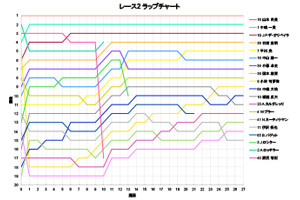

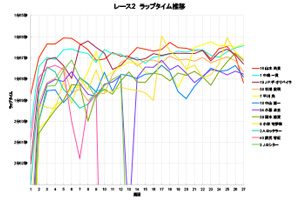

レース2 ラップチャート/ラップタイム比較

*画像クリックでPDFが開きます。

1周減算、27周となったレース2の順位変動・推移を示すラップチャート。スタートから1コーナーへの飛び込みでトップを守った山本、それに続いた中嶋一貴、野尻へのアタックから攻防を制したデ・オリベイラが上位の平行線を残し、やや後方からリスクマネージメントした走りを続けた石浦は、ロシター、野尻の脱落によって4位のポジションを確保した。その後方では各所で線が交差していて、それぞれの局面で激しい攻防が展開されていたことを示している。

*画像クリックでPDFが開きます。

レース2の27周、主要ドライバーのラップタイム推移。1周目1コーナーでトップに出た山本、その背後に続いた中嶋一貴の二人が序盤で他より速いラップを重ねてポジションを保持できたのは、視界がクリアなほど思い切って走れる雨のレースらしいところ。デ・オリベイラもスタートから前を行く野尻より速いラップを3周続けて追いかけている。最後尾から追い上げる小林はタイヤが完全に暖まった感触が出たであろう6周目あたりから前車に追いつき、抜いて前が開けるとペースアップ…というラップを続けている。小暮とロシターのラップタイムが13周目に大きく落ちているのは、背後から迫るロシターがシケイン入口で追突、小暮もスピンしたため。