Special Issue

TEXT: 両角岳彦

TEXT: 両角岳彦

初演に向けた「ドレス・リハーサル(舞台稽古)」の日々

SF14とNREが目指すもの

SF14 Pre-Season Testing / Suzuka Circuit

両角岳彦

「俊敏に」「軽快に」を実感させるコーナリング

鮮やかな「戦いの衣裳」をそれぞれにまとったSF14が走り始めた。2013年中はエンジン開発を主体にした初期車両2台だけでテストが進められてきたが、年末から各エントラントにダラーラからモノコックやサスペンション、エアロパーツなどを収めた木箱が届き、そしてホンダとトヨタからは新品のエンジンがデリバリーされて、メカニックたちが大小の部品ひとつひとつを確かめながら組み上げたマシンが19台、3月の声を聞いたとはいえまだ冬の気配が濃く残る鈴鹿サーキットに「足を着けた」。

2月に予定されていた富士スピードウェイでの公式テストが太平洋岸を北上した爆弾低気圧による降雪で取り止めになったため、各チームにとって3月1、2日の鈴鹿サーキットのモータースポーツファン感謝デーの中でそれぞれ1時間ほど走ったのがまさに「シェイクダウン」。2013年中の開発テストで10人ほどのドライバーがSF14の感触を体験し、数チームのエンジニアとメカニックが新しいマシンに触れてみてはいた。しかしそれ以外のSF参戦メンバーにとって「走る」「走らせる」のは、これが初めてのことだったのである。

マシンのフォルムが一新されたのに合わせて、チームはそれぞれ新しい裝いをデザインし、ペイント(塗装)とカッティングシートを組み合わせてカラーリングする。じつはここでも塗装の重さをグラム単位で削るべく、そして傷も汚れにも強く、と考えつつ塗膜の素材を選ぶのもレーシングチームにとっては定石だ。こうして戦いに臨む姿に変換したマシンの群れが走り出すと、レーシングコースも華やかさと同時に実戦間近という緊張感に包まれる。昨年中のテストカーはC(カーボン)FRPのままの黒い外装で、長いコースに2台が散らばるために、コースサイドでその走りを見守っていても「速さの実感」がもうひとつ薄かった。それぞれのカラースキムをまとったマシンが次々にコーナーを駆け抜けてゆくのを追い続けると、こちらの目も実戦モードに入って、改めてこのSF14というレーシングマシンの走りのキャラクターが浮かび上がってくる。

何よりの印象は、コーナリングがシャープで軽快、そして明らかに「速い」。このマシンの開発コンセプトである「クイック&ライト」が、コースサイドに立って見守るだけで実感として伝わってくる。まずコーナーに飛び込んでくる速度そのものが高い。その中からドライバーが舵を切り込むのに応えてサッと向きが変わり、コーナーを旋回する体勢に落ち着くまでの時間も短い。車両の重さ(正確には質量)が軽いだけではなく、クルマ全体が進路を変化させる動き、力学的な表現では「ヨーイング」、すなわち走る車両を上から見た時に重心点付近を中心に向きが変わる回転運動に影響する重量物が軽く、その質量が重心点近くに集中していることが、このターンインの動きだけでも見て取れる。専門的には「ヨー慣性モーメント」が小さい、と表現する。動きを見ているだけでも、何より直列4気筒というコンパクトな形態にまとめられたエンジンの軽さが効いている。ドライバーとリアタイヤの間にあって、クルマを旋転させようとする時の「錘(おもり)」になる金属の塊が小さく、軽い。だからスッと向きが変わり、その運動が落ち着くのも早い。

その先、コーナーの中では、文字どおり「路面に吸いついた」ように旋回してゆく。速いだけでなく挙動の細かな乱れが少ない。とくにロッテラー、デュバルの二人はSF14の車両特性、とくに旋回の中で空気力によるダウンフォースがタイヤを路面に押し付け、グリップが高まる感触を早くも体得したようで、テストセッションの最後に「予選シミュレーション」を試みた周回では、コーナリングスピード全体がそれまでよりも明らかに高く、しかしそこでタイヤが滑り出すどころかむしろ吸いつくように路面をとらえて旋回していった。鈴鹿にはマシンのこうした資質が明確に現れる中速コーナーの連続セクションが複数ある。今回は1〜2コーナーからS字、逆バンクから切り返してダンロップコーナーを駆け上る、という区間で観察していたのだが、この時の二人の速度感覚は圧倒的だった。マシンの側から見れば、ダウンフォースの大小よりも(一定の姿勢で一定の気流を受けている状態でのダウンフォース量はSF13のほうが少し多いのではないか)、速度を上げていった時のダウンフォース量の増え方とその前後バランス、加えて路面のアンジュレーションを踏んで車体が揺れる中での変動幅、サスペンションの路面入力の受け止め方などの「過渡特性」が良いことの現れ、と見ることができる。もちろんそういう特性を引き出すためのセットアップ、とくに車体姿勢とそれを維持しつつタイヤの接地荷重変動も柔らかくするサスペンションの伸縮特性が、あるレベルに仕上がってこその話ではあるけれども。

これだけのシャシー・ポテンシャルの基本として、SF14の基本ディメンション(車両寸法)を確かめてみると、なるほどと思うポイントがいくつかある。

「素性」は、がんじがらめの規定に縛られたF1に優る、かも

まず4つのタイヤの「接地面」が形作る長方形、いわゆる「フットプリント」の大きさは、ホイールベース(前後輪の軸距)3165mm、トレッド(左右輪の距離)は車輪の最外側面で規定される車両最大幅が1910mmと規定されていることでタイヤ幅の狭い前輪側が1615mm、後輪側が1510mm。ちなみにノーズ先端からリアの衝撃吸収構造体後端までの車体全長は5268mmある。マシン底部の基準面から最も高い位置にあるロールフープ上端までの高さは950mmで、これはF1と同じになっている。

今年やはりパワーユニットを含む車両規定が大きく変わったF1は、まず車両最大幅が1800mmで、したがって左右のタイヤの距離も含めてSF14より100mm狭い。ホイールベースは自由だが3200mmあたりが主流とみられている。そこ(前後輪の中心位置)から車体が前後に張り出すオーバーハングは前1200mm、後600mmまでと決められている。SF14は前1240mm、後は計算上863mmだが、空気力を利用する今日のレーシングマシンにとって重要なのは前後ウィングの面積、断面形とその位置(ダウンフォースが作用する部位が車両重心点からどのくらい離れているか)である。

この比較についてはいずれまた詳しく確かめてゆこうと思っているが、とりあえずF1のフロントウィングは総幅1650mm以内、前輪中心線から前に1000mmまで、リアウィングは総幅710mm以内、後輪中心線から後に350mmまでに収められていなければならない。これに対して、SF14もフロントウィングの総幅1900mmで前後方向にはF1とほぼ同じ位置、リアウィングは翼幅だけで810mmあり、後輪中心線よりも後方525mmまで伸びている。

車体底面は基本的に同じ考え方のステップドボトム(中央部が両側よりも一段低く、そこに路面と擦れて削れることで地上高の下げすぎを抑制する「スキッドブロック」が取り付けられる)であり、底面後部をはね上げて路面との隙間から気流を「引き抜く」効果を生むディフューザーの斜面もSF14のほうが前から立ち上がっていて、ここでのダウンフォース発生も、その着力点も、F1よりも制約が少ない。

つまり、空気の流れを利用して車体を路面に向けて押し付ける力を生み出す、今日の純レーシングマシンのエアロダイナミクス・デザインにおいて、SF14は最新のF1よりも「素性が良い」と受け止めてもいいのではないかと思う。

こうして高められたタイヤと路面の摩擦力が車両を押し、遠心力などの慣性力を受け止めることで、自動車としての運動が生み出される。その時に支えるべきものは「物体の質量」、つまり重さである。ここでSF14の最低車両重量は660kg(レース装備を着装したドライバーを含む)。F1のそれは、今年から690kgとSF14より5%近く重い。

旋回速度を決める要素として残るのはタイヤと路面の摩擦力であって、スーパーフォーミュラに供給されるブリヂストンのワンメイクタイヤは、日本のサーキットの「グリップが高い」、すなわちタイヤに多くの負荷が加わる路面が、真夏の高温になった時に、200km以上のレース距離を問題なくカバーできることを前提に作られている。つまりその接地面に使われているゴム(コンパウンド)はかなり「硬め」であり、とくに冬と言ってもいい季節の低温路面でゴム内部まで発熱して本来の粘着力を生み出すところまではなかなかゆかない。それでも明らかに高い速度でコーナーを駆け抜けてゆく。F1が履くピレリタイヤの現状の摩擦特性と比較してどうかは不明だけれども、SF14にF1相当のグリップを発揮するコンパウンドを乗せたタイヤを履けば、今年のF1を戦うマシン群の中に混じってもひけを取らない速さと戦闘力を示すのではないか。そう思いを巡らせるだけの速さを最初の本格テストから発揮してみせているのである。

新エンジン「NRE」の素性の良さ+開発努力

それにしても、事実上のシェイクダウンだった鈴鹿の合同テストから、2社がそれぞれに開発し、製造した19基(開発車両まで含めれば20基)のエンジンが、多少は「愚図る」ことはあったにせよ、問題なくそのパフォーマンスを発揮し、各チームともに実戦に向けたマシン・セットアップを進められたことは、その設計・開発・製造のプロセスに関わった全ての人々の努力が結実した成果である。それこそ「ひと昔前」にこれほど「全てが新しい」エンジンを2年足らずで実戦投入まで仕上げるのは困難をきわめただろうし、これだけの数をそろえた最初のテストではエンジンが始動しない、ちゃんと回らない、といったトラブルがそこここで発生していただろう。しかし今回はエンジン本体やターボチャージャーなどの基幹補機類のトラブルが出ることはなく、ピットボックスの中でトラブルシューティングに時間を費やしていたマシンも、その原因の多くはエンジン制御コンピューター(ECU)と変速制御コンピューター(GCU)との間のデータ通信や、その動作指示や制御内容の切り替えなどの機能が集中したステアリングホイール周辺にあったように見受けられた。

この新たなエンジン、NRE(Nippon Racing Engine)は、トヨタ、ホンダ、日産という日本の3メーカーの技術者たちがその知恵を結集して「次世代の競技車両用パワーユニットがあるべき姿」を描いたものである。コンセプトの「核」に据えられているのは、内燃機関の進化の根本にある「熱効率」の追求であり、それは競技用エンジンと「実用」エンジンの技術的距離が離れてゆく一方だった最近の状況を、再び近づけることにつながってゆく。この思想とその実現についてはこれからも繰り返し語ってゆくことになるはずだが、今回はその技術コンセプトの根幹に位置する「燃料リストリクター」、すなわち「燃料流量によって性能を平準化する」ことについて、まずはイントロダクション編とでも言うべき基本を紹介しよう。

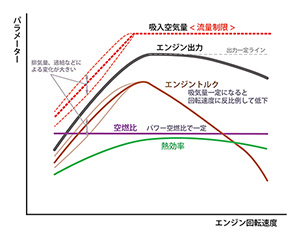

「空気流量」を抑制するという手法

自動車競争のためのエンジンのパフォーマンスを平準化すべく、様々な方法が試みられてきた。近年多用されてきたのが「吸入空気量(エア)リストリクター」である。その基本は「気体がある大きさの穴を通過する時、まず流速によって単位時間あたりの流入量が決まるのだが、流速が音速に到達すると衝撃波が発生して流れが滞り、そこが流量の上限になる」というもの。エンジンとしては、吸入空気量が一定になると、そこに燃料を混合して燃焼させて得られる出力、つまりある時間の中で取り出せる「仕事量」が一定になる。エンジンの回転速度が上昇してゆくと、それに反比例して1回ずつの燃焼に使える空気量が減るので、燃焼サイクルごとの回転力、つまりトルクは減少するのだが、出力としては一定になり、回転速度が上がるほどエンジン内部の損失が増えるため、出力も頭打ちから低下する傾向になる。つまりこの手法だと、たしかにピークパワーだけはほぼ一定になるけれども、出力特性は様々になり、さらに競争力を高めようとするならば細かい技術的内容を掘り下げることが必要になる。別の見方をすれば、実用的なクルマを走らせるエンジンとの技術的共通性は、こうした細部の、たとえばフリクションロスの低減といった部分に絞られてゆく。

これに対して、ある時間の中でエンジンの燃焼のために供給される燃料の量(燃料流量)を一定にコントロールできたら、内燃機関としてはどんな資質を追い求めることになるのだろうか。

ある時間の中で燃焼に使える燃料の量を一定にすると、出力が一定になる、わけではない。ガソリン・エンジンの場合は、と条件を付ける必要はあるけれども。

「空燃比」を考える

ガソリン・エンジンは、燃料をあらかじめ空気と混合し、その「混合気」をシリンダーの中に閉じ込めて圧縮したところに火花を飛ばして着火、急速に燃焼を広がらせることで高い圧力を作り出し、それでピストンを押し下げてシリンダーの容積を一気に膨張させる動きでクランクを回転させる力を作り出す。「予混合・火花着火」方式の内燃機関である。

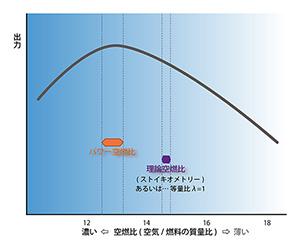

ここで燃料であるガソリン(炭化水素の『カクテル』である)と空気を混合する。その比率がひとつのポイントになる。これを「空燃比」と言うが、ガソリンを形作る炭素(C)と水素(H)が「燃焼」によって空気中の酸素(O2)と化学反応して二酸化炭素(CO2)と水(H2O)が生成される時に、ガソリンの炭素と水素、空気中の酸素の分子の数が一致して、全て二酸化炭素と水に変わる混合量(重量。正確には質量)のバランスを「理論空燃比(ストイキオメトリー)」と言い、ガソリン1に対して空気14.5〜14.8の質量比である。しかしギュッと押し縮められた燃焼室の中で混合気を燃焼させ、大量の熱を生み出す中では、もう少し燃料の比率を多くしたほうがより多くの力を取り出せることがわかっている。この「少し濃い目」の燃料と空気の質量比は12.5〜13プラスであって、俗に「パワー空燃比」と呼ばれている。

道路を走るために市販されているクルマの場合、何よりも排気規制に適合することが求められている。そのためにガソリン・エンジンはエンジンから排出された燃焼ガス(排ガス)の有害成分である一酸化炭素(CO)と炭化水素(HC)を酸化し、窒素酸化物(NOx)を還元する三元触媒を働かせるために、理論空燃比を維持して燃焼させ続ける必要がある。しかし自動車競技の世界ではパワー空燃比が基本であって、エア・リストリクターによる吸入空気量一定化という条件を与えられた場合も、この空燃比で出力を追求する。

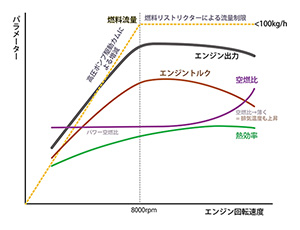

「燃料リストリクター」は時代を先導する競技用エンジンを生む

これに対して「燃料(流量)リストリクター」の場合は、ある回転速度までは燃料流量が増えていって、その先では一定の流量になる。スーパーフォーミュラを走らせるNREでは、毎分8000回転(rpm)から上で、「1時間あたり100kg」(100kg/h)の流量に制限される。回転速度が上昇する中で燃料を送り込むペースを一定にし、空燃比も一定であれば、吸入空気量一定の場合と同じように出力も一定になる…はずだがそうはしない、つまり出力を高めてゆく方向がある。エンジン回転(速度)を高めてゆく中で、使える燃料の量(質量)は一定であっても、シリンダーの中に送り込む空気の量を増やす。つまり空燃比を徐々に「薄く」しながら、1気筒・1回ずつの燃焼を作ってゆく。

この「空気量を増やす」ためのデバイスが、排ガスのエネルギーでタービンを回し、それで圧縮機を回転させてエンジン(シリンダー)に空気を「押し込む」ターボチャージャーである。

こうして「燃料に対する空気量を増やす」と、1回の燃焼で発生するトルク(回転力)は、空気量と空燃比を一定にした場合ならば「回転数(燃焼回数)に反比例して減少する」のに比べて、ずっと落ち込みが少ない。すなわち回転速度の上昇とともに得られる「仕事量」である出力を増やすことができる。つまりある量の燃料から得られる仕事量が増える。すなわち「効率」が高まる。ここでは、戦うためのパフォーマンスの追求が、内燃機関の究極のテーマである「熱効率」の向上に直結するのである。

もちろんそれは簡単にはゆかない。パワー空燃比から理論空燃比へ、状況によってはさらに薄い空燃比で「燃やす」と、燃焼温度が上がる。ガソリンが気化して空気と混じり合う時に、その気化熱で混合気そのものの温度が下がる効果が少なくなってゆく、などの理由によるものだが、この「熱」がエンジンにとって様々な難しさを生み出す。火花で点火する前に混合気が自己着火してしまうノッキング、ターボチャージャーを含む排気系の、1000℃に達する高熱による様々なトラブル、その他様々な障壁が開発者の前に立ちはだかる。この「排気温度」をどこまで攻められるかが、当面、NREの性能をどこまで高められるか、その限界を左右しそうである。

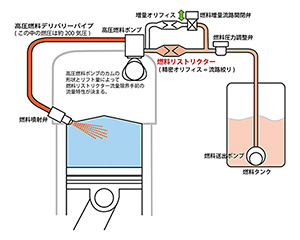

「燃料流量」を正確に、公平にコントロールする技術

2014年シーズンからSF14とスーバーGTのGT500車両(こちらは燃料リストリクターとエアリストリクターを併用)に搭載されて実戦に投入されるNREの、まさに「鍵を握る」メカニズムが「燃料流量一定」をどう作るか、である。エンジンメーカー3社の技術者が知恵を出し合って、その手法が確立できたからこそ、NRE構想は具体化に動き出した。

流体に一定の圧力をかけた状態で細い孔状の通路(絞り。ジェットなどと呼ぶ)に送り込むと、ある速度以上では流れられなくなる。流路面積×流速すなわち流量なので、これが流量上限(一定)を決める手段になるのだが、空気のように「圧縮できる気体」ではたしかに流路を絞るとそこでの流速が音速に達して衝撃波が発生すると、それ以上は流れられなくなってリストリクターとしての機能が成立する。ところが液体だと、なかなか簡単にはゆかない。まず流量を精度高くコントロールするのが難しいのである。

ちなみに2014年からパワーユニットの技術規則を大きく変更したF1では、やはり流量制限を行い、それもNREと同じ「100kg/h」に設定している、が、その制御はパワーユニット・メーカーに任せ、「流量センサー」を装着して事後に規定流量を超えなかったかをチェックする、というやり方を採っている。しかし液体の流れの計測や燃費の精密測定に関わった者ならば誰もが経験しているように、実際に走るクルマの上で、しかもエンジンに流れ込む燃料量が大きく変動する中で、正確な値を一瞬ごとに把握するのは至難の業なのである。何よりも最新の競技用エンジンに対してそれができる流量センサーがあるのかどうか。F1関連の技術ニュースを追っていると、流量センサーの選定だけでも二転三転している状況が浮かび上がってくる。

これに対してNREでは、燃料流路に精密に加工された絞り(ジェット)を組み込み、そこに加える燃料の圧力も制御して、ガソリン流量の上限を一定にすることが可能なところまで開発を進めてきた。さらにそこから送り込まれる燃料を加圧して、シリンダーの中に直接噴き込むインジェクターに供給する「高圧ポンプ」の吐出量を決める「カム」の形状によって、燃料を送り出す量が決まる。燃料リストリクターの流量限界に達する手前でも、エンジン回転に応じて使える燃料流量を各車が搭載するエンジンそれぞれで同じにするために、この「カム」の形状とリフト(押し上げ)量を規定した。これで全てのエンジンが、同じ燃料流量特性を持つことが保証されるのである。

スーパーフォーミュラ用NREでは、高圧ポンプのカムリフトは4.1mm。燃料リストリクターの流量限界(100kg/h)に達するのはエンジン回転8000rpm以上とされた。スーパーGT・GT500用は車両重量が格段に重いことを勘案して、リフト量を少し増やして7500rpmで流量限界に達する設定になっている。

さらに圧縮性のある気体の流量制限と違って、液体の場合はジェットの流量限界に到達すると発生する衝撃によって流れそのものが止まってしまう。つまりエンジンに燃料が送り込めなくなる。そこで流量限界ぎりぎりで燃料噴射量をコントロールする制御プログラムが開発され、これも各エンジンメーカーが同じものを使うことになった。

ドライバーの挑戦を後押しする「燃料増量」

さらにこの「燃料リストリクター」には「バイパス回路」も設けられている。つまりリストリクターと並行にもうひとつ、流量制御を行うジェットに燃料を導く経路が追加されていて、そちらにも燃料を通すかどうかを開閉するバルブ(電磁弁)が組み込まれている。この弁を開けると、エンジンに送り込まれる燃料の流量が並行回路分だけ増える。これを使い、その燃料量に合わせて吸入空気量を増やす、つまりターボチャージャーの過給圧を高めると、もちろんエンジンの出力が増大する。正確に言えば、この増量が入った瞬間から1回の燃焼毎のトルクが強まる。つまり加速そのものが強まり、増量が続いていればその先の到達速度も伸びる。サーキットの戦いの中でこの燃料増量をどう使うかが、オーバーテイクの「挑戦」を今までよりはるかにスリリングなものにするはずだ。

とりあえず現状では、この増量バイパス回路を使った時の燃料流量は、通常時の「5%増し」に設定されることになっている。「スイッチを押す」ことで前車を簡単にパスしてしまえるほどの出力差(あるいは走行抵抗=ドラッグの減少)をつけたのでは、ドライバーの技量と決断力と集中力の競い合いは消えてしまう。そうはならないように、しかし前車の背後に迫り、コーナーにアプローチするブレーキングに入るところで並びかけられるような加速が得られるように。ガソリン流量「+5%」は、そこを狙っての暫定値だと受け止めていただくのがよさそうである。それ以前に「100kg/h」という上限流量そのものも、マシンの速さやコースの特性、そこに生ずるかもしれない危険性に応じて、シーズンが進む中で調整される可能性もある。

もうひとつ付け加えておくなら、この燃料リストリクター・ユニット(流量制御ジェット、燃圧レギュレーター、増量バイパス回路を一体化したもの)は主催団体(JRP)が管理し、レース毎に正確さを確認、較正した上で、それぞれのマシン+エンジンに組み付ける個体を抽選で決め、各レースイベント直前の金曜日に配布されることになっている。さらに高圧ポンプのカムも指定の形状とリフトを維持しているか、シーズン中に検査が行われる。これで全てのマシンが搭載するエンジンが、同じ燃料流量特性を持つことが保証されるのである。

「直列4気筒」という形態に盛り込まれる(はずの)デザイン

そういえば、エンジン本体の基本諸元の紹介が後回しになっていた。すでにご承知のように気筒配列は直列4気筒、排気量は2000cc以下という規定であり、燃料供給はシリンダー内直接噴射、排気タービン駆動の遠心式圧縮機、いわゆるターボチャージャーが組み合わされる。このターボ・ユニットはハネウェル=ギャレット社のワンメイク。その他ではシリンダーボア(内径)、クランク軸高さ(超小径クラッチを使うコスト上昇抑制)などが規定されているが、エンジン本体の設計に関わる寸法などの規定は2013年まで使われてきた自然吸気3500ccのV型8気筒の時よりもずいぶん自由度が拡げられている。

これらエンジン本体のデザイン、そしてディテールについては、シーズンが進行する中でおいおい紹介していきたいと思っている。なにしろ部外者にはまだ外観を目にする機会もないので。しかしピットの中でエンジンカウルを外したマシンを見ても、コックピットの背後にエンジンの存在を確かめることさえ難しい。直立しているはずの4気筒のシリンダーヘッド部分さえ、モノコックの背後に隠れてしまっているのだ。いかに背が低いか、車両運動にとって重要な重心高が低いかが、この一事からもうかがえる。ちなみに最低エンジン重量(ターボチャージャーや圧縮で温度が上がる吸入空気を冷やすインタークーラーなどの冷熱系などを含まない本体の重量)は85kg以上という規定。2013年までの3.5リッターV8の重量は公称でも120kg程度はあったから、ここだけでも相当な軽量化であって、マシンの重心点に位置する重量物の軽さがコーナリングシーンの中で「向きを変える運動」のシャープさに直結することは、改めて指摘する必要もないだろう。

その一方で、今日の(ここ50年近くにわたって、と言うべきだが)レーシングマシンは、エンジンとトランスミッションそれぞれの外郭を結合したブロックを、車体後半の主骨格とする構成を採用している。もちろんSF14もその例外ではなく、これに対して直列4気筒という幅の狭い形態をどう適合させているかなどにも、競争自動車ウォッチャーとしての興味は広がる。その先に踏み込むと、トランスミッションは…(供給元は英国のリカルド)、その変速機構をステアリングホイールのパドル操作に応じて動かすシフトメカニズムは…(英国のザイテックとシフテックの2社供給)など、次々と知りたいことが現れる。これらについてもTechnology Laboratoryとしては「今後のお楽しみ」ということにしよう。まずは開幕前にもう一度の公式テスト、そして鈴鹿での緒戦が待っている。

空燃比について

*画像クリックでPDFが開きます。

内燃機関における「空燃比」とは、空気と燃料をどのくらいの比率で混合するか、その質量の比率のこと。ガソリンと一言で言っても実際には「炭化水素のカクテル」であり、炭素(原子)と水素(原子)がそれぞれある数で結びついた分子が混じり合い、そこに添加物が加えられている。空気に燃料を噴き込み「混合気」を作って燃焼させるということは、燃料の中の炭素と水素(わずかに酸素も含まれる。ちなみにアルコールは分子の中に酸素がある)が、空気中の酸素と化学反応して二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を生成するプロセスだが、その時にお互いの炭素と水素、酸素の分子量がちょうど合う比率(等量比)を「理論空燃比」(英語ではstoichiometry、化学量論的組成)という。市販のガソリンではこれが空気の質量14.7〜14.8に対して燃料1の比とされている。それよりも空気量を思い切り多くした場合を「希薄混合気」という。しかし燃焼室の中でガソリンが気化しつつ(周囲の熱を奪う)圧縮されることで混合気の温度上昇が抑えられるなどの状況から、理論空燃比よりも燃料の量が多い「濃い」空燃比にしたほうが出力(1回ごとの燃焼によるトルク)が出しやすいことはよく知られている。ガソリンの成分構成にもよるが12.5〜13あたりがこの「パワー空燃比」と呼ばれるゾーン。燃料からどれほど多くの仕事量(出力)を引き出せたかが「熱効率」であり、燃料を多めに使うパワー空燃比よりも理論空燃比、さらに空燃比を薄くしていくところにエンジンの熱効率のピークが現れる。ただし市販車用ガソリン・エンジンでは排ガス浄化のために理論空燃比近傍を維持するか、燃焼時に窒素酸化物(NOx)生成を抑制できるがトルク、出力は低下する極端な希薄側を使う必要がある。

エア・リストリクターを用いたエンジンの特性

*画像クリックでPDFが開きます。

吸入空気量上限を規制する「エア・リストリクター」を用いた場合の、エンジン性能の現れ方のイメージ。リストリクターの「孔」を流れる空気量はエンジン側の吸い込み量が増えるにつれて増えてゆき、孔部分の流速が音速に到達すると衝撃波が発生してそれ以上は流れられなくなるので、その手前で「絞られる」ことで吸入空気量が一定となる。その限界手前では排気量を増すか、過給機が空気を圧縮することでエンジントルクを膨らませることが可能。しかし吸気量一定となってからは、エンジン回転速度が上がり燃焼回数が多くなるにつれて1回の燃焼に使える空気量が減り(回転速度に反比例)、トルクが低下してゆく。ここで理論的には「出力一定」となるはずだが、エンジン内部の摩擦などの損失(フリクションロス)は回転速度上昇とともに大きくなるので、結果的に出力も徐々に低下してゆく。その中でもトルクと出力を稼ぐためにはパワー空燃比を維持するので、熱効率も回転を上げると落ちてしまう。結局、出力が明確に低下する手前までの回転域を使うこと、その手前の吸気量を増やしてトルクカーブを「下で」膨らませ、その「面積」を増やすことがポイントになる。

燃料リストリクターを用いたエンジンの特性

*画像クリックでPDFが開きます。

エンジンに送り込む燃料流量の上限を定め、そこに至るまでの流量特性も管理する「燃料リストリクター」を用いた場合の、エンジン性能の現れ方のイメージ。エンジン回転速度の上昇とともに燃料流量が増えてゆく領域では、パワー空燃比を維持してトルクも直線的に増加する。このゾーンでも空燃比を少し“薄く”してもトルクが低下せず燃料消費が減るバランスを見い出すことが可能かも。リストリクターによってエンジンの燃焼のために送り込む燃料の流量(単位時間あたりの燃料量)が一定になるのは、スーパーフォーミュラの場合は8000rpm以上。スーパーGT・GT500用ではこの折れ点が7500rpmに設定される。この点を越えると、回転速度を上げるにつれて1回ごとの燃焼に使える燃料の量は減少してゆく、が、ここでシリンダーに押し込む空気量を増やし、空燃比を薄くしてゆくことで、燃焼によって生まれる圧力を高め、トルクの落ち込みを抑えることができる。この時、使った燃料量に対して得られる仕事量、すなわち熱効率も良くなる。その反面、理論空燃比から希薄側へと混合気が薄くなるにつれて、排気温度は高まってゆくことが、エンジンを開発し、実戦で使う側からすると難しい。エンジンの排気量を減らし、過給によって吸入空気量を増やすことで、エンジン内部の機械損失も、また燃焼室まわりからの熱損失も減り、燃焼のエネルギーをより多く出力として取り出すことができる。いわゆる「ダウンサイジング」が、このやり方ならば競技用エンジンにも展開でき、一般車のエンジンの進化との間に技術的つながりが生まれる。熱効率を高めればエンジンの戦闘力も高まるという本来あるべき姿を、競争力均一化のための抑制条件付け、すなわちリストリクターを使いつつ実現できる。これが日本の自動車メーカーのモータースポーツ部門の知恵が結集されたNREの、最大の理念である。

燃料リストリクターを用いた燃料供給システム

*画像クリックでPDFが開きます。

「燃料リストリクター」によってエンジンに送り込む燃料流量特性を管理し、その流量上限を一定にする燃料システムの概念図。燃料タンクから送出ポンプで吸い上げたガソリンを、配管の中でまずその圧力を一定に保つ。それを精密に加工された「流路絞り」(オリフィス。ジェットと呼ぶこともある)の中を通すことで、流量の上限値が決まる。さらにもうひとつ並行した分岐回路(バイパス)を設け、こちらにも流量を一定に制限する流路絞りを組み込み、そのバイパス回路に燃料を流すかどうかは分岐部に組み込まれた電磁弁(ソレノイドバルブ)の開閉によって決める。ここが追い越し挑戦用燃料増量のための回路である。これらの流量コントロール通路からのガソリンはエンジンのカムシャフト端で駆動される高圧ポンプに導かれ、200気圧ほどに圧力を高められて各気筒に燃料を分配する高圧配管を満たし、その先にあるインジェクター(噴射弁)からシリンダーの中に直接噴き込まれ、吸い込まれた空気と混じり合って気化、火花着火によって燃焼する。この高圧ホンプの中で往復するピストンを押すカムによって、燃料の吐出特性が決まる。吐出量がリストリクター部で決まる流量上限に達するまでの燃料の流れはこのポンプの特性次第、すなわちカムの形状とリフト(SF用は4.1mm。GT500用は少し大きい)で決まるので、これも全エンジン同一に管理される。