Headline News

「33戦目の初勝利」テクラボ流第5戦レビュー

2019年9月22日

なぜか、未勝利

「やっと、ここに来てくれましたね」。前戦・富士スピードウェイに続いてここツインリンクもてぎでも、決勝レース終了直後のオフィシャルステージ「TECHNOLOGY LABORATORY」は、私自身のこの一言からスタートした。それも今回は勝利を得た車両担当エンジニアと、その後のステージに登壇するドライバーの両方に対して「やっと…」という思いを味わっていたのである。

トラックエンジニアの大駅俊臣さんとは、彼がエンジニアとしての仕事を始めた頃から、振り返ればもう25年かそれ以上の付き合い。少なからぬチームで様々な車両&ドライバーを手掛けてきた中で、私にとってはいつも的確なヒントを語ってくれる、良き仲間の一人であり続けている。

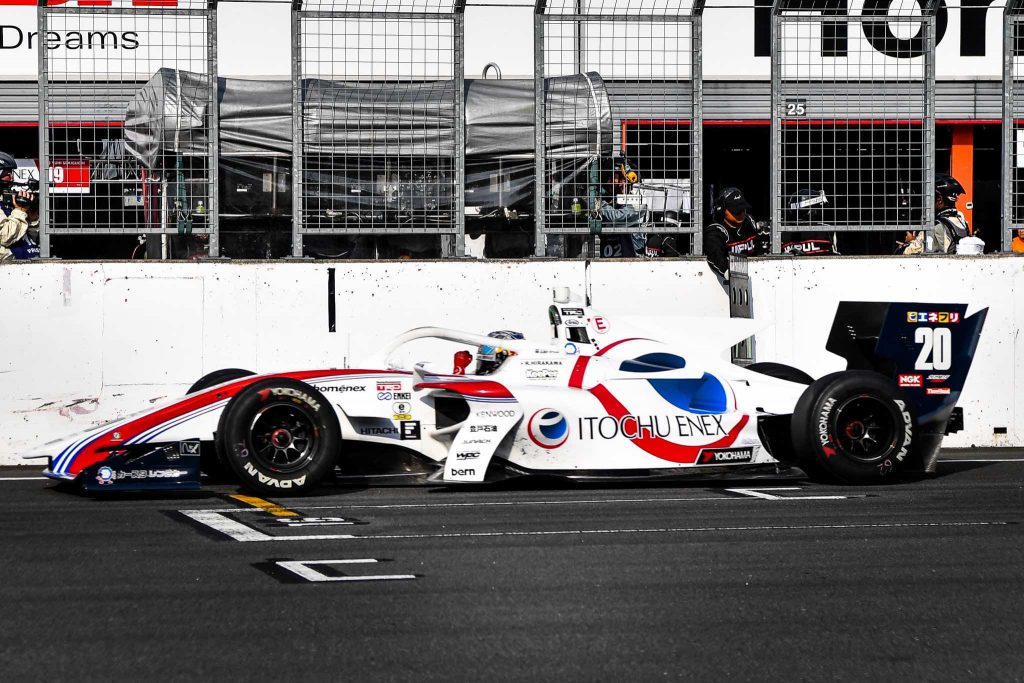

平川亮の「初優勝」にはさらに感慨深いものがあった。スーパーフォーミュラへのデビューは記憶されている方も多いと思うが19歳になったばかりだった2013年。翌年、SF14にマシンが更新された時にその感想を聞かれたドライバーの多くが「コーナリングがすごい」など肯定的な部分を語ったのに対して彼はいつもの口調で「前のほう(SF13)が良かった、です」。排気量2L+ターボ過給の新パワーユニット「NRE」に対して、自然吸気・排気量3.4LだったSF13のアクセル・レスポンス&ドライバビリティのほうが楽しかった、という彼流の反応であって、その“天然”ぶりを今も微笑ましく思い出す。

ふだんドライバーと言葉を交わすことが少ない私だが、平川とはこの頃からお互いの活動が交叉することが何度かあり、その折々にコンペティション・ドライバーとしての資質、アスリートとしての身体能力、どちらも日本のトップレベルにあることを認識していた。しかし、それだけでは「勝つ」ところまで行かないのがスポーツ全ての難しさ。私の目にはその才能が垣間見えることが折々にあったもののチームルマンでの3年間は未勝利のまま。「世界」に戦いの場を求めてル・マン24時間レースとWECを走った2年間から、昨年チーム・インパルのシートを得て、SFに復帰してきた。しかしそこからも、オートポリスでの予選最速(ポールポジションは幻となったが)、2ストップ作戦を敢行して2位を手にしたツインリンクもてぎ、そして昨年の最終戦と今年の開幕戦の鈴鹿では速く走るポテンシャルを見せながらも同じ原因のタイヤトラブルでリタイア…と、「インパルの平川」にトップを走る可能性を見出しつつも、何とももどかしい状況が続いていた。

「ものごとの“噛み合わせ”がひとつ変われば…」という思いは、チーム・インパルの中ではおそらく外野の比ではなかったはずで、それが今戦からのエンジニア体制の変更につながったのではないかとも思える。すなわち昨年からチーム全体の技術面を見渡しつつ走行中はデータエンジニアとしての役割も受け持っていた大駅さんを平川車担当に、チームルマンでのトップフォーミュラ初体験の時から平川の走りを支えてきた中村成人さんをデータエンジニアに、という入れ替えを行った。ともにベテラン・エンジニア、私にとっては「レースを読み解く」材料をなにくれとなく教えてくれる欠かせない存在。たしかにエンジニアとしてのキャラクターは違うけれど、この二人が昨年からずっと協力してセットアップと実戦を進めてきただけに、この“人事異動”で大きな違いが生まれたわけではないと思う。それで勝利を導き寄せられるほど「レースは甘くない」ことも先刻承知。でもその最初の実戦で勝てた。だから、レースは難しい。だから、レースはおもしろい。

速さの確認と仕上げのプロセス

このレースウィークエンド、平川+大駅コンビは最初から安定した速さを見せていた。金曜日の占有走行はまずミディアム(もちろんこの日使えるのは前戦で走っている“持ち越し”タイヤ)で走り出し、残り5分でソフトに履き替えて計測2周目、各セクター全体ベストを次々にマークしてこのセッションのトップタイムをマークした。今季最も暑い中でのレースが予想されていたもてぎだったが、この日の午後は気温30℃前後。路面温度も想定よりは低めで、もちろん走り始めはグリップ・コンディションも良くない。その中で平川は最初に履いたミディアムで、2度のピットストップをはさんで12周。レースではソフトで走る距離を長く取るのが定石になりつつある中、だからこそミディアムでもペースが落ちないセットアップを見つけることが、勝利への方程式で重要な変数になってきた。そこはドライバーもエンジニアも「先刻承知」。それが伝わってくるような1時間の使い方ではあった。

しかし「速さの絶対値」においては、前戦・富士で勝利を手にしたA.パロウと加藤祐樹エンジニアのコンビが、ここでも他に一歩先んじるポテンシャルを発揮する。金曜日も最後のクイックラップで平川に0.376秒差の2番手。土曜日午前のフリー走行では全体トップ。とはいえ路面温度が50℃近くまで上がり、持ち越しのソフトタイヤも走行距離が増えてきているという条件の中では、前日の平川(1分31秒925)には届かない1分32秒793というタイムではあったが。

これに対して平川はソフトの積算走行距離を伸ばしつつ、その中で起こるバランスの変化を確認する、といったメニューをこなしていたようで、17周走った中の12周目に記録したタイムで最終的に全体14番手。13人のドライバーがセッション終盤に恒例の予選シミュレーションをトライ、結果的にパロウと関口雄飛の2人が1分32秒台に入り、15人が1分33秒台に並ぶというスーパーフォーミュラならではの稠密なセッション最速周回タイムの一覧表だったが、そこに至るプロセスがちょっと異なる何人かが(平川を含めて)いたことも見逃せない。これも、いつものことではあるけれども。熱い路面と、アタックのタイミング、そして予選。

ミディアムタイヤで臨むQ1。ピットロード出口の信号が緑に変わる14時30分の時点でコース上の気温38℃、路面温度49℃と、予想どおり「1年間でいちばん暑いレース」の様相を呈してきた。

20分間にアタックラン2回、それぞれにここまで温存していた新品タイヤを投入するのが定番。その最初のランでまずパロウがアウトラップからもう1周暖めてのアタックで一人だけ1分33秒台に入る。平川は最初のアタックではセクター2で遅れ、そのまま2周連続アタックする形で1分34秒フラットに止まる。

残り7分、というところから20台が次々にピットを離れて2度目のアタックに向かう。ここで平川は早めに動き出し、2周をウォームアップに使ってからのアタックラップは残り1分15秒の時点でフィニッシュライン通過、1分33秒217でタイミングモニターの最上列に座った。その12秒後方を走ったパロウのタイムは1分33秒299。1分33秒281を出したL.アウアーがこの二人の間に割り込む、というのがこのセッションのトップ3だった。

ソフトタイヤに履き替えてのQ2。7分間の時間枠が1分を過ぎたところでまずコースに向かったのは小林可夢偉。残り11台はそれからさらに1分あまりを待ってから続々とコースに出てゆく。ここでパロウ、平川、アウアー、H.ニューウェイの4人がアウトラップだけをタイヤのウォームアップに使い、計測1周目からアタックに入るパターンを選択。ニューウェイはセクター4で失敗してが、パロウとアウアーは1分32秒を切ったが、計測2周目アタックを選んだ福住仁嶺と小林がそれを上回ったことでそれぞれ3、4番手。平川は6番手でQ3進出を確保した。予選後にパロウが語ったところでは、アタック中にトラフィック(遅く走っている車両)に遭遇して、ちょっとタイムをロスしたとのこと。区間タイムを見ると、たしかにセクター1、2で0.3秒ほど遅いタイムが記録されている。

そのQ3、ここでも小林が最初に動いた。1分後に石浦宏明、山本尚貴、福住、野尻智紀がピットを離れる。最後に残り3分半という時点でパロウ、平川、アウアーがコースに向かった。この3人は計時1周目でアタック、その周回終りでチェッカードフラッグを受ける、というプラン確定だ。パロウはアウトラップを終えたところで前に40秒の“空間”がある。平川はその後方8.5秒。ともにクリアな状態でアタックに入って行った。そしてパロウが1分31秒442と、1年前のQ3で石浦が記録したレコードタイムを0.149秒短縮してポールポジション獲得、平川はセクター2で0.17秒ほど遅れ、セクター4では0.044秒上回ったものの1周では1分31秒641、予選2位を手にしたのだった。その後方は、福住、アウアー(セクター1は全体ベスト)、石浦、野尻、小林、山本と連なる結果となった。

理論に裏付けられた速さ、ひとつの齟齬

ここまでの流れを見ていると、開幕前からの速さを維持し、前戦でついに勝利を手にしたパロウ+加藤コンビと、これまで何度も見せてきた速さのポテンシャルを安定して示すようになった平川、決勝レースでもこの二人が頭ひとつ抜け出してくるか、と思われた。でもひとつ気になったのは日曜日朝のフリー走行でのパロウのタイム。もちろんポールポジションからスタートする者として、ここでは奇策を採る必要はなく、燃料をフルタンクもしくはそれに近い量まで積んだ状態で、ソフトタイヤをどう機能させるか、それが何周ぐらいまで維持できるか、そして同じセッティングにミディアムタイヤを履いた時のハンドリング・バランスとレースペースの確認までを着々と進めればよい、のだが…。

パロウはソフトで10周、ミディアムに履き替えてさらに7周。ここまではシナリオどおりだが、満タン近くから走り始めたとはいえ、ソフトのベストラップが1分36秒507、ミディアムでも1分36秒897まででセッション最速タイム1周の比較では20車中最下位。それにしてもソフトで1分36秒台、ミディアムで1分37秒前後というレース想定ペースはちょっと遅くはないか。そんな思いが私の頭を一瞬かすめたのではあった。

ちなみに平川は最初からソフトを履いて出てまず9周。ベストラップの1分35秒311以下、1分35秒台で周回している。そこでピットストップした後は1分36秒前後でさらに5周してこのセッションを終えた。

じつはここでレースの流れに大きな影響を与える事象が起きていたのだ。パロウ車はこのセッションであるパーツをテストしていた。車両運動の中でタイヤと路面が接する「接地面(英語では「contact patch」)」をどれだけ路面に押し付けるか、その接地面圧変動に関わる部品、だったようだからおそらくはダンパーかイナータ―(錘で特定領域の振動を抑制するもの)か。走り出してみたら、それが故障した。ドライバーも異常を感じ取った、というのである。

予選はタイヤを強く路面に押し付けつつその変動をできるだけ抑えることで、より大きな摩擦力(グリップ)を引き出す。しかしはるかに長い距離を走るレースでは、空力を含めて車体側からタイヤに加わる荷重の、すなわち接地面圧の変動を穏やかにしたい。接地面のゴム(コンパウンド・ラバー)は急に強く路面に押し付けられる瞬間、温度が上がり、摩耗が早く進むからだ。

レースに向けて、接地面圧変動を穏やかにする方向に働く(はずの)パーツの効果を確認し、セットアップに結びつけようとしたパロウ+加藤コンビだったが、そのデータが得られなかったことで、そこまでに確認できているセットアップ、すなわち予選までのセッティングをベースに、この日の決勝に向けたセットアップを組み立てるしかなくなったのだった。すなわち、周回を重ねる中では、タイヤ温度が上がりすぎる、摩耗が早まる、などの事象へとつながってゆく。

じつは今回のもてぎには、世界のレース界の先端でビークル・ダイナミックス(車両運動力学)の解析と実戦展開に関わる知人が訪れていた。彼が何人かのSF現役エンジニアと語り合うのにも同席したのだが、その専門的情報交換の中で今年のナカジマ・レーシングがいち早くSF17から「速さ」を引き出したアプローチが垣間見えた。つまり、モノの考え方やそこで使う解析手法などに、世界のトップレベルで使われている技法を応用し始めているのだ。その思索プロセスの中から準備したアイテムが使えなかったのは、加藤エンジニアにとってはかなり大きな齟齬だったに違いない。レース後、夕闇に包まれ始めたパドックでこの秘話を明かしてくれた時もまだ、悔しさを残した口調だった。

始まってみれば、横綱相撲

かくして決勝レースはパロウがリード、平川がぴたりと追走する、という情景が全周回の半分まで続いた。

多くの読者がすでにご承知のとおり、オリジナルのスタートではまず山本がフォーメーションラップへの発進でストールしてピットスタートを強いられ、グリッドに着いたところでニューウェイが、さらに自身のポジションに行き着く前にP.オワードがストールしたことで、スタート・ディレイ。1周減算の51周レースとなってスタートやり直し。そこでは最前列の2台がきれいに出た背後に、小林がジャストミートの発進を決めて4番手まで上がっていた。

「ピットウィンドウが開く」、すなわち燃料を満タンまで注ぎ足してゴールまで走り切れる距離になるのは2もしくは3周完了以後と推定されたが、ミディアムでスタートして1周しただけでピットに飛び込み、ソフトに交換したのはA.マルケロフ、オワード、ニューウェイの3台。そしてこの後のレース展開の鍵を握ることになったのはN,キャシディ。4周完了でピットストップ、ソフトに履き替えたのだ。ここでトップのパロウとの差は52秒。前が空き、ソフトタイヤのグリップを引き出しつつ、燃料搭載重量が減ってゆくのに合わせてじわじわとペースを上げてゆく。

前を行くソフトタイヤ・スタート組、パロウ、平川だけでなくその後方を走る福住、小林たちにとって、早期ピットストップ組の先頭に出て着実なペースで周回を重ねるキャシディとのタイム差を最低でも33~35秒(ピットストップのロスタイム分)に保てるかどうかが、その先、ミディアムタイヤに履き替えてからの自らのペースとキャシディのソフトタイヤの消耗によるペース変化の読みと合わせて、ゴールまでの順位争いの焦点になってゆくのである。

一方、ポールポジションからスタートを決めたパロウだったが、ソフトタイヤでのペースが上がらず、とくに20周を過ぎてからはグリップダウンが顕著だったようで、22周目のダウンヒルストレートからのブレーキングに失敗、90度コーナーでコースオフしてしまう。背後に付けていた平川はこれでトップに。そこから1分36秒台のラップタイム・ペースを続けて、後続との差を一気に10秒以上まで広げた37周目完了でピットへ向かう。この段階でソフトで30周走っているキャシディとの差は50秒。タイヤ交換と燃料補給の、いわゆるフルサービスを受けてコースに戻ったところでの差は30秒。「ピットストップ消化済みの先頭を走っていたし、彼との差が詰まってくるかも注視していました。ミディアムに替えて出たところで、向こうのペースのほうが速かったけれどフィニッシュ時点でも追いつかれないだけの差はありました」とは大駅エンジニア。ちなみにこのタイミングでのピットストップは「燃料もそろそろ無くなりそうだったので」。ということは、スタート時の燃料搭載量は95Lの満タン状態よりは20L、15kgほど少なめにしていた計算になる。これも最前列スタート、序盤から速いペースで走るレースプランとしては定番、といえる。

全摩耗手前でソフトを使い切る

こうして、平川にとっては先頭に立ってからの27周、余裕をもってリードを築き、守る展開となったのだが、その後方では各々のレースペース、とくにタイヤの消耗につれて、厳しい戦いが繰り広げられていた。

今シーズンを通してソフトタイヤのロングスティントを巧みにマネージメントしてみせる小林が、その戦いの核を演ずる。まず14周目あたりから福住の直後まで近づき、両者オーバーテイクシステム(OTS)を「撃ち合う」接近戦。しかしこの段階で無理に攻め続けることをしなかったのは、後になってみればタイヤと「相談」していたのだろう。ソフトタイヤでスタートした面々の多くがグリップダウンに苦しみはじめた30周を越えたあたりから、小林は「攻め」に入る。まず33周目に入るところで福住とテール・トゥ・ノーズ。2コーナー立ち上がりでお互いにOTS作動、その先の3コーナー入口でインを刺して前に出る。

次のターゲットはパロウ。34周目にはその背後に迫り、そこから5周にわたってOTSを使い、お互いにラインを交差させつつの攻防を繰り広げた。何とか前で粘ったパロウは38周完了でピットロードに飛び込む。福住も同じ周回でピットイン。前が開けた小林はここでソフトタイヤの最後のグリップを引き出す走りをみせる。序盤並みの1分36秒台前半までペースアップして4周、自らが42周完了でピットロードにマシンを向ける時にはパロウに対して36秒の差をつけていた。いわゆるオーバーカット成立、ピットアウトしてきた小林のコース上での位置はパロウの3.8秒前方。タイヤが暖まった44周目にはミディアムの初期ピークグリップを引き出して1分36秒085をマーク、2位のポジションを確定させた。

オーバーテイク、オーバーテイク…

小林がコースに戻った時点で、その後ろはパロウ、そこにキャシディが接近してきていた。パロウと同時、38周でピットストップした福住はそのアウトラップ、5コーナーに向けたブレーキングで4輪をロックさせてしまいコースアウト寸前。追いついてきていたキャシディにかわされてしまう。

さらにキャシディは44周目までにパロウの背後に接近、この周回のダウンヒルストレートではパロウがOTS作動、キャシディは100秒間の作動不可時間中で仕掛けはできなかったが、次の周回の同じ場所で立場は逆転する。キャシディがOTS作動、パロウは作動不可時間中となって90度コーナーで順位が入れ替わった。これでキャシディが3位、パロウ4位、5位に福住。6位にはミディアムでスタート、6周目にピットストップしてソフトに履き替える戦略を選んだ石浦がしぶとく上がってきた。彼が44周目のダウンヒルストレート終端でアウアーをかわしたてこの順位を手にした時も、アウアーはOTS作動不可の状況。1周100秒を少し切るもてぎのレースペースに対して、OTSの作動が終了してから100秒間は再使用不可という設定の妙が、これらのオーバーテイク・シーンにつながっている。

こうした中でスタートからソフト→ソフトとつなぐ2ストップ作戦を試みたのが、坪井翔と関口の2台。昨年はこの戦術を選んだ平川が9番手グリッドから2位まで順位を上げている。しかし今回は二人ともソフトのグリップを引き出してペースを上げることができなかった。平川はレース直後に「2ストップも考えたんですけど、(最前列からスタートする)今日はやっぱり…」とリスクも多いアプローチなのを認めていた。ソフトで圧倒的な速さあってこそ成立する。そういうプランなのである。

この日の平川の“初”勝利、「速いことは間違いないんだし、何度もチャンスを逃してきた。だから、勝たせてあげたいと思ってました」という大駅さんの言葉に集約される。平川自身もフィニッシュ直後、意外なほど淡々と、ある意味で「やっと…」とほっとしたかのような表情と言葉で、この勝利を受け止めていた。それはすなわち、スーパーフォーミュラの戦いで常にトップ争いに加わるドライバーが、ここでまた一人増えたことを意味する。真夏の1戦の、大きな収穫である。

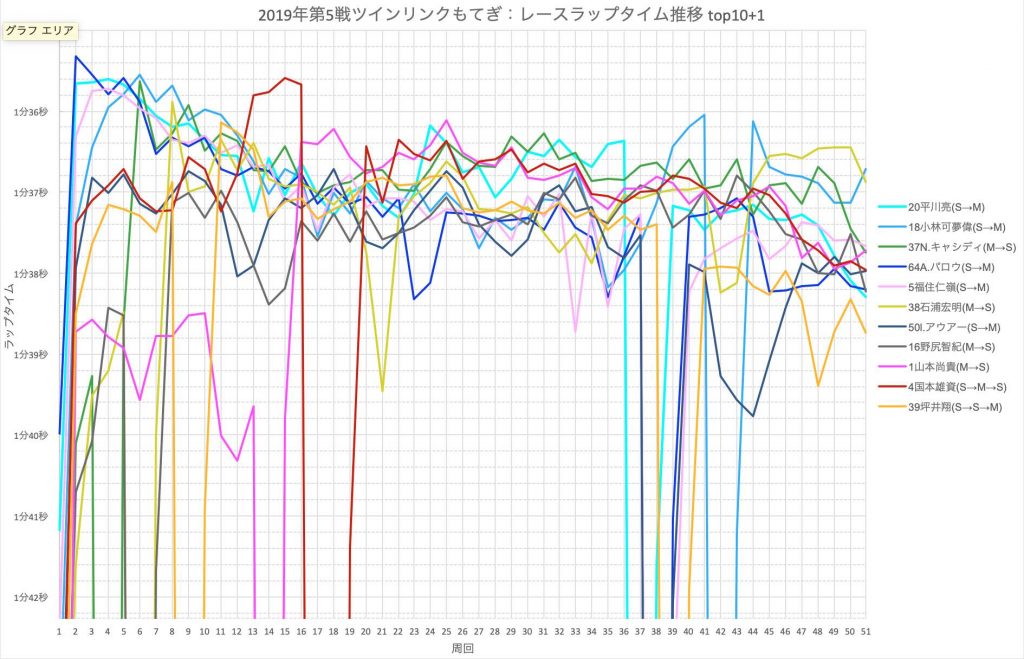

真夏のツインリンクもてぎ、この日はスタート時点でコース上の気温37℃、路面温度49℃の中で戦われた51周、最終順位上位10車に坪井(17位)を加えた11車のラップタイム推移。平川のラップタイムが安定して速がったことが明確に現れている。とくにソフトタイヤでパロウを抜いて先頭に立った後、24周目からのペースが良い。ミディアムに履き替えてからはリードも十分にあったのでペースコントロールしたことも見て取れる。小林の序盤のペースと、38~41周目のオーバーカットのための速さ(ソフトの全摩耗手前に残るグリップを引き出す)、そこでミディアムに履き替えてからの「一撃」というタイヤの使い方の巧みさにも注目。石浦もソフトで45周走りながらも終盤6周は誰よりも速かった。後方グリッド(実質10番手)からのスタートで4周目という早いタイミングでのピットストップ、ソフトへの履き替えを選んだキャシディが、半ばまでタイヤの消耗を抑えるペースで走り、25周目から追い上げのペースに切り換えていることも分かる。逆にパロウ、福住はスタートから履いていたソフトが20周手前からグリップダウンして、その後もペースが取り戻せないまま走り続けた。ミディアムに履き替えても速く走れないことが、フリー走行などのデータで確認できていたと思われる。この中で2ストップ作戦を選択したのは2人だが、国本は1ストップ目でミディアムを1周だけ履くという変則パターン。実質13番手スタートから10位に入ったが、1セット目後半の速さが2セット目でも発揮できればさらに順位を上げた可能性も見えるが、ピットを出たところからずっと山本に押さえ込まれてしまった。坪井はソフト-ソフトとつないだが、1セット目は9周でピットイン、そこで履いた2セット目でも彼として速い周回がで来たのは10周程度に止まる。

真夏のツインリンクもてぎ、この日はスタート時点でコース上の気温37℃、路面温度49℃の中で戦われた51周、最終順位上位10車に坪井(17位)を加えた11車のラップタイム推移。平川のラップタイムが安定して速がったことが明確に現れている。とくにソフトタイヤでパロウを抜いて先頭に立った後、24周目からのペースが良い。ミディアムに履き替えてからはリードも十分にあったのでペースコントロールしたことも見て取れる。小林の序盤のペースと、38~41周目のオーバーカットのための速さ(ソフトの全摩耗手前に残るグリップを引き出す)、そこでミディアムに履き替えてからの「一撃」というタイヤの使い方の巧みさにも注目。石浦もソフトで45周走りながらも終盤6周は誰よりも速かった。後方グリッド(実質10番手)からのスタートで4周目という早いタイミングでのピットストップ、ソフトへの履き替えを選んだキャシディが、半ばまでタイヤの消耗を抑えるペースで走り、25周目から追い上げのペースに切り換えていることも分かる。逆にパロウ、福住はスタートから履いていたソフトが20周手前からグリップダウンして、その後もペースが取り戻せないまま走り続けた。ミディアムに履き替えても速く走れないことが、フリー走行などのデータで確認できていたと思われる。この中で2ストップ作戦を選択したのは2人だが、国本は1ストップ目でミディアムを1周だけ履くという変則パターン。実質13番手スタートから10位に入ったが、1セット目後半の速さが2セット目でも発揮できればさらに順位を上げた可能性も見えるが、ピットを出たところからずっと山本に押さえ込まれてしまった。坪井はソフト-ソフトとつないだが、1セット目は9周でピットイン、そこで履いた2セット目でも彼として速い周回がで来たのは10周程度に止まる。

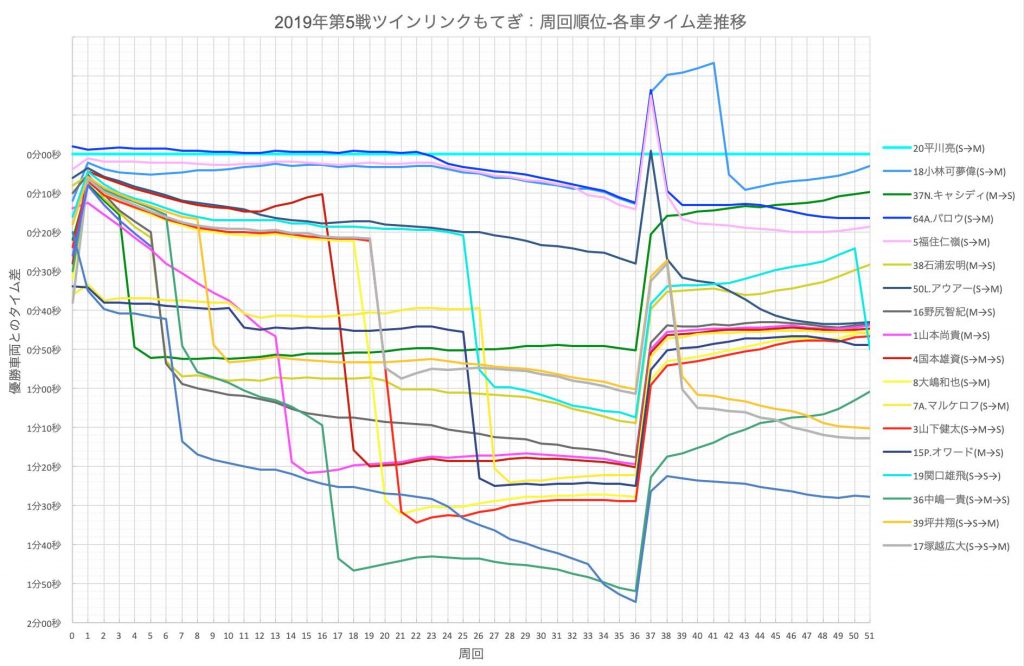

優勝した平川の各周回計時ライン通過を基準に、それぞれの周で他の19車がどのくらいのタイム差で通過したか、を追った折れ線グラフ。各周回の順位を示すラップチャートと各車の間隔(時間差)を同時に見られるものになっている。予選までのタイムの積み重ねから、スターティンググリッド最前列の2車、パロウと平川が序盤から逃げる展開が予想され、実際にそうなったがパロウのペースが上がらず、平川がピタリと後ろに付けて24周目の90度コーナーでトップに立つ。そこから平川げペースを上げたので後続との差が開いてゆく。平川のピットストップは37周完了で。彼の計時ライン通過を基準にしているので、ここで後続全車のライン(平川とのタイム差)が上に折れている。スタートダッシュで一気に2車をかわし、続く3-4コーナーでアウアーも抜いて1周目を4番手で戻ってきた小林が、さらに福住を抜いた後、39周目にパロウ、福住、アウアーが同時ピットインしたことでいったん先頭に出る。ここで延べ40周以上走行したソフトでライバルたちより速く走ったことでグラフの線は上に伸び、自らは42周目にピットストップして、平川の後方、キャシディの前に戻る。早期ピットストップ組の中でも早め(4周完了)にソフトに履き替えたキャシディが、この作戦を選んだ中で先頭に出て、前が空いている状況で平川と同様のタイムで走行。後半にピットストップを設定した中で、ソフトのペースダウンが大きかったところからミディアムに替えた4車を次々に抜いていった。関口はソフト-ソフトの2ストップ作戦を選んだがミディアムへの履き替えピットストップを最終周回に行ったことで順位を落としている。

優勝した平川の各周回計時ライン通過を基準に、それぞれの周で他の19車がどのくらいのタイム差で通過したか、を追った折れ線グラフ。各周回の順位を示すラップチャートと各車の間隔(時間差)を同時に見られるものになっている。予選までのタイムの積み重ねから、スターティンググリッド最前列の2車、パロウと平川が序盤から逃げる展開が予想され、実際にそうなったがパロウのペースが上がらず、平川がピタリと後ろに付けて24周目の90度コーナーでトップに立つ。そこから平川げペースを上げたので後続との差が開いてゆく。平川のピットストップは37周完了で。彼の計時ライン通過を基準にしているので、ここで後続全車のライン(平川とのタイム差)が上に折れている。スタートダッシュで一気に2車をかわし、続く3-4コーナーでアウアーも抜いて1周目を4番手で戻ってきた小林が、さらに福住を抜いた後、39周目にパロウ、福住、アウアーが同時ピットインしたことでいったん先頭に出る。ここで延べ40周以上走行したソフトでライバルたちより速く走ったことでグラフの線は上に伸び、自らは42周目にピットストップして、平川の後方、キャシディの前に戻る。早期ピットストップ組の中でも早め(4周完了)にソフトに履き替えたキャシディが、この作戦を選んだ中で先頭に出て、前が空いている状況で平川と同様のタイムで走行。後半にピットストップを設定した中で、ソフトのペースダウンが大きかったところからミディアムに替えた4車を次々に抜いていった。関口はソフト-ソフトの2ストップ作戦を選んだがミディアムへの履き替えピットストップを最終周回に行ったことで順位を落としている。