Headline News

「最新解析+経験知」が導いた勝利

2019年10月21日

今まで5戦とちょっと違う、かな?

第6戦 優勝した山下健太と田中エンジニア

6戦目にして、6人目の勝者。それもここ3戦は「スーパーフォーミュラ初優勝」が続いている。

誰が速いのか、誰が勝つのか、なかなかひとつの流れに収束していかない。これが、SF19という「似て非なる素材」が投入された2019年シーズン特有の色合いになっているのはたしかだけれど、今回の岡山ラウンドでは、同じように揺れ動く流れに見えながらも、それを生み出している要素はここまで5戦とはまたちょっと違うのかもしれない。土曜日の夕方、予選結果を改めて見直しながら、私は頭の中でそんな思いをいじり回していた。

その予選結果を再録するならば、予選最速ポールシッターは平川亮。担当エンジニアは大駅俊臣。このコンビは前戦ツインリンクもてぎで誰より速く走るパフォーマンスを示したので、まずは納得。予選2番手は山下健太。担当エンジニアは田中耕太郎。それに続く3番手は国本雄資。担当エンジニアは米林慎一。ここにコンドー・レーシングが2台並んだ背景には重要な技術的なトピックがひとつあるのだが、それについては後で述べよう。4番グリッドは中嶋一貴で担当エンジニアは東條力。5番手は福住仁嶺で担当エンジニアは吉田即光。6番手は石浦宏明で担当エンジニアは村田卓児。開幕前から速さでは一歩先行していたナカジマ・レーシングはその後ろに、牧野任祐、A.パロウのと順で並んだ(と、ドライバー、エンジニア各氏の敬称略にて失礼します)。ナカジマの2人は2組に分けて行われたQ1、もちろんミディアム・タイヤでのアタックを、2人ともぎりぎりの各組6番手でクリアするという状況であって、この段階ですでに「一発の速さ」で他をリードしてきたここまでの5戦とは様相が変わりつつあったのだ。

そしてこのグリッド前方を占位した6車それぞれのエンジニア、昨年までなら担当するドライバーを結果表の上位に送り込んでいた常連、経験豊富な面々が顔をそろえている。「ベテランたちの逆襲」と言ってもいい。

この、一発の速さを見せたドライバーたちの並びから、その背景にいるエンジニア諸氏の顔を思い浮かべた時、私の頭の中に「ここまで5戦とはちょっと違う、のかも」というイメージが浮かび上がってきたのである。

「岡山」では皆、いつも迷い、悩む

それは「流れが変わった」のか、それとも何か「特異なことが起こった」のか。たぶん、その両方なのだろうと私は思う。

何よりまず、岡山には「マモノ」が棲む。その名を「路面」と言う。ここでのレースではいつものことではあるのだが、今回もセッションの間に話を交わしたドライバーたちから、エンジニアたちから、「(前のセッションに対して)路面が変わった」というひと言がまず飛び出してくる。そんな状況が続いたのではあった。もちろん、20台のSF車両が、そして14台のF3が走り始めると、そのタイヤ表層のゴム(トレッド・コンパウンド)が発熱、溶けたようになって粘着する中で一部が舗装の表面に貼りついて残る。こうして「ラバーがノル」につれてタイヤ表面ゴムとの粘着が強まり、「グリップ」が良くなってゆく。これは普通のこと。ドライバーもエンジニアも、それは「いつものこと」として経験値も持っているし、それを前提に3日間の走行プログラムを進めてゆく。

ところが岡山の、とくに今回の状況はそれとはかなり違っていた。金曜日の走り始めに「グリップが低い」のは当たり前のこととして受け止められていたが、土曜日午前のフリー走行では「昨日よりグリップしない」と首を傾げる声が、スーパーフォーミュラのドライバーやエンジニアからも、そして予選を走り終えたF3のドライバーからも出ていた。もちろん筆者が通りすがりに声をかけた限られた人数ではあるけれども。

たしかに金曜日専有走行と土曜日のフリー走行、さらに予選まで、全体的なラップタイムの変化を見渡してみると、いつもの(他のコースでの)ウィークエンドと比べて、予選に向けてみるみるタイムが縮まってくる、そういう変化が少ない。2グループに分けて行われた予選Q1、ミディアムタイヤ新品を履いてのタイムが前日のミディアム持ち越しユーズドタイヤのタイムから0.7~0.8秒程度のアップ、Q2、Q3でソフト新品を装着して、前日のソフト持ち越しユーズドタイヤのタイムから0.5秒ほどしか削れない、という数値が記録されている。予選後に横浜ゴムの技術者たちも「今日の(ラップタイムやドライバーのコメントから推測される)路面状況では、コースレコードが更新できなかったのは仕方ないと思います」と振り返っていた。そう受け止めるしかない、論理的にはパッと説明がつかないような状況だった。

「摩擦」は、まだ「よくわからない」もの

そんなわけで、この土曜日夕方、横浜ゴム・モータースポーツの秋山一郎、高口紀貴両氏をお迎えしての「TECHNOLOGY LABOLATORY」トークショーでは「タイヤのグリップ」すなわち「摩擦とは何か」、そのメカニズムにまで踏み込む話を集まっていただいた皆さんにお聞かせすることになった。

簡単に(とはいかないのだが…)抄訳するなら、摩擦とは触れ合っている物体の表面それぞれが持つミクロの凹凸同士が引っかかりつつ動こうとする時に力が発生する現象。どのくらいミクロなレベルで、どのように力が生ずるのかについては「研究者の考え方によってまだ確定していない」(高口さん)という、じつはものすごく“深い”話へと入り込んでゆくのだが…。

タイヤの「グリップ」の場合は、ゴムという粘弾性体、すなわち粘着性があって、弾性変形する物質が、砕石(「骨材」という)をアスファルトなどで固めた舗装路表面に食い込むように入り込んだところで起こる摩擦、という現象だと考えられる。だから、摩擦という現象の中でもとくにややこしい。

ここで問題になってくるのはまず、路面を形作る「骨材」表面にどんなミクロの凹凸があるのか。それは砕石の元になった岩石の組成によって異なるし、砕いて舗装された後もタイヤと摩擦することで磨かれて変化してゆく。

この骨材である碎石・砂をつなぎ合わせるバインダー(結合材)に関して補足しておくと、日本のサーキット(やテストコース)には舗装面の強度(タイヤから加わる力を受け止める)を高めるために、樹脂系などの補強材を混ぜあわせて練ることが多い。これが「欧米のコースと比べて日本のサーキットは『グリップ』が高い」と言われ、実際にタイヤ摩擦力が高く現れる原因のひとつになっている。

「石」が違うと「路面」も変わる

ここから仮説を組み立てる。岡山のコース舗装の表面は、タイヤのトレッドゴムがミクロレベルで食い込んで摩擦を発生させる時の“引っかかり”が他の日本のサーキットよりも少し弱く、加えてタイヤ表面のラバーが付着した時の変化も異なる(例えば貼り付きにくい)のではないか。加えて2016-17年のシーズンオフに再舗装(オーバーレイ)を行ってから3シーズンを経過する中で、その路表面の状況も徐々に変化してきているのではないか。

もちろん、砕石の表面を電子顕微鏡レベルで見たり(横浜ゴムなど日本のタイヤメーカーは、拡大率をもっと上げて「タイヤ-路面」間の現象を分子レベルで“見る”ために岡山国際サーキットから東に20kmほどの所にある「SPring8(大型放射光施設)」での研究も行っている)、岩石としての成り立ち、細かさの分布などまで解析してゆかないと、この仮説の検証はできないわけだが、使っているタイヤ、それを履いて走っているマシンの側が同じで、起こっている摩擦現象に微細な違いがある(らしい)というのが、いま私たちがスーパーフォーミュラ(他)のレースで経験していることからすると、そういう仮説を立てて考えてゆくのが妥当なところかな、と思うわけだ。

ここでひとつ、大事なことを記しておく。

岡山国際サーキットの路面が日本の他のコースとは微妙にして、時に不可解にも思える違いがある。ということはけしてネガティブな要素ではない、ということ。むしろ、その逆である。ドライバーが、あるいはエンジニアが求められる「ドライビングというスポーツ」のための能力としては、こうした路面の感触や、その奥にある物理的特性・性状などをどう把握して対応するか、その刻々の反応、対応が何よりも求められる。でも日本のモータースポーツの中では、どちらかと言えば繰り返し訓練することによる「習熟」のほうが優先される傾向が強い。だから「内弁慶」に陥りやすいのだろうと私は考えている。そんな中で、岡山国際サーキットのような「路面が違う・変わる」状況がもっとあっていいはずなのだ。

タイヤと路面の「密着度」が速さの基本

タイヤと路面の触れ合って摩擦を起こすメカニズムを、もう少し突っ込んで考えてみよう。

路表面の凹凸の“粗さ”と、そこにタイヤのトレッドゴム層表面がかなりの速さをもって“ぶつかった”時、どのようにたわみながら、弾みながら、ゴムが凹凸に食い込んでゆくか。

タイヤのトレッド表面の1点のつもりになってイメージすると、グルッと回転してゆく中でみるみる路面が迫ってきてぶつかり、グニャッとたわんで、時にはちょっと跳ねて、滑って、パッと離れる。そしてまたグルッと回る。この繰り返し。つまりタイヤ・トレッドは「振動」している。ここで、タイヤ表面全体が路面にビタッと貼り付くようになった状態をどれだけうまく保てるか。これをもう少し専門的に表現すると「タイヤ接地面(のゴムを路表面に押し付けている)圧力」を、接地面全体にわたって、できるだけ大きく、しかも変化を少なく(路面との接触が“抜ける”部分を少なく)すること。簡単に言えば、トレッド面のゴムをどれだけ路表面に「べったり」とくっつけておけるか。じつはこれこそが、スポーツ・ドライビングの中でタイヤの摩擦力を可能な限り多く引き出すための「鍵」。すなわち、速く走ること、ラップタイムを縮めること、その全てに直結する。

またちょっと難しい言い方をするなら、「タイヤの接地面が路面と触れ合う時の押さえ方(圧力)とその変動(振動)の現れ方」を、その瞬間瞬間の路表面に対していちばん良い状態にする。これがじつはレーシングカーの“セッティング”とは何か、その物理的な裏付けだと言える。このくらいのところまで、最近のモータースポーツ・エンジニアリングのトップレベル、たとえばF1やWRCでは実地に検討されるようになってきた。

スーパーフォーミュラの走りをイメージし、分析し、セットアップを考える中で、こうした思考実験に踏み込みつつあるのが、ナカジマの加藤祐樹エンジニアを中心にした若手スタッフなのではないか。そういうアプローチが「SF19という新しい道具」のパフォーマンスを引き出す努力の中で、他に少しだけ先んじることにつながったのではないか。そう思えてきたのだ。

「7(セブン)ポスト・リグ」とは

第5戦ツインリンクもてぎを終えて岡山ラウンドまでの間に、少しだけ時間が空いた。その中でコンドー・レーシングはSF19を「7ポスト・リグ」に乗せて加振試験を行ったそうだ。岡山のバドックでチラッと耳にしたそんなウワサを、レース終了直後の「TECHNOLOGY LABOLATORY」トークショーのステージにお招きした(いまや恒例の)優勝車両担当エンジニア、田中耕太郎さんにぶつけたら「え~、どこから聞いたのー」と笑いながら肯定してくれた。

この「7ポスト・リグ」、マシンを7本の柱(ポスト)に載せる・固定するのでこう呼ばれている。そのうち4本の「柱」、つまり伸縮する太いシリンダーの上面にはタイヤが乗る。残り3本は前後どちらかに1本、もう一方に2本のシリンダー(伸縮筒)が、こちらは車両の前後をそれぞれ下に引っ張る形で取り付けられる。こちらは車体~タイヤに下向きの力(荷重)を加える。つまり空力的ダウンフォースを再現しつつ、片側は左右2点で引き下げることで、旋回して車体に遠心力が加わった状態を、単純化して再現するわけだ。

ここからどうするか。サーキットの路面の凹凸を再現する方法もあるが、じつはあまり精度が高くはならず、車両の足まわりをあるセッティングにした時にタイヤがどれだけ路面にくっついているか、先ほどの「接地面圧力(変動)」がどうなるかなど、基本特性を把握するのにもかえって煩雑になる。

そこでタイヤが乗っている「路面」に相当する台とそれを支える伸縮筒を、様々な周期でシンプルに揺すってゆく。だいたい1秒に1サイクル(上下の波1回)から20サイクルぐらいまで(7ポスト・リグのほとんどが使う油圧シリンダーの加振装置ではそれより速い振動を加えるのは精度的に難しい)。

こういう単純な振動パターンでマシンを揺すると、加振周波数が変わってゆくにつれて、前・後それぞれにばね+ダンパーがブルブルしたり(ばね上共振周波数、という)、車体各部がそれぞれに持っている共振点で震える。その中で、タイヤが乗っている面にタイヤの接地面がどう「押し付けられているか」を計測する。そこから先の、ちょっとだけ面倒な解析は省略するが、これで、サスペンションの中で機能するいくつもの「要素」のセッティングをどんな組み合わせにすると、 路面のどんな振動で、接地面が路面にどう接触しているか、そこでどんな変動が起こるか、が、おおよそではあるけれど把握できる。

ちなみに今、日本国内で一般利用ができる7ポスト・リグはチームルマンのファクトリーに設置されているもの1基だけ。コンドー・レーシングが使ったのもこの設備だ。

経験知の「抽斗(ひきだし)」

ここまでの話で何となく見当がついたかと思うのだが、コースそれぞれの路面、大小の凹凸や骨材(砕石)の粗さや表面によって、タイヤトレッド面のゴムがぶつかり、引っかかり、離れる間に発生する振動の状況が変化する(はず)。7ポスト・リグで試験をしたからと言ってすぐに「最適解」が出るわけではなく、サスペンション要素のセッティング組み合わせによる接地面圧変動の現れ方を整理し、その一方で各サーキットの特質を解析して、両者を組み合わせて考える中から「このあたりが良さそう」というポイントを絞り込む必要がある。

ここで、岡山の路面にはどうやら(日本の)他のコースとは違う『癖』がありそうだ、という最初の話に戻る。

その岡山の路面にタイヤが接触する状況をどうイメージし、サスペンション機能要素の無限に近い組み合わせを短時間でどこに絞り込むか。その勘どころを、長年にわたる経験値・経験則の蓄積と整理、よく言う「抽斗(ひきだし)」の中から見つけてくるのがベテランの強み。今回の予選結果で上位に進出しだドライバー/車両を担当するエンジニアに、経験と実績の両方を持つ面々が並んだのは、きっとそういうことなのだろうと、グリッド表を見ながら私は思ったわけだ。その中でも、コンドー・レーシングが2台をグリッド最前列と、その直後3番手に送り込んだのは、単なる競技の流れやタイミング、運などだけの結果ではない。今日的な基礎+実車の解析データの裏付けを手にした田中エンジニアとコンドー・レーシングの技術スタッフ(今日のモータースポーツ・エンジニアリングで、一人で全てを処理できるわけではない)が、短い時間の中でそれを現場に結びつけてきた。その裏に「経験知」が機能している。そう読み解くことができるのではないかと思う。

SCのタイミングが全てだった…

そして日曜日。

レースのスタートに履いたタイヤをグリッド前方から追ってみると、平川=ソフト、山下=ミディアム、国本=ソフト、中嶋=ミディアム、福住=ソフト、石浦=ソフト、牧野=ミディアム、パロウ=ミディアム。その背後では小林可夢偉、N.キャシディ、P.オワード、H.ニューウェイとグリッド5~6列目は4車ともミディアムを選んでいた。

山下は1周目に福住に、4周目には石浦に、そしてキャシディ、アウアーと次々に仕掛けられ、パスされるが、ミディアム対ソフトの速さの違いゆえなので、ここはじっと我慢して、ミディアムなりのペースで行くのが基本戦略。終盤に至って、先行したソフト→ミディアム組と、早めのタイミングで履き替えることを想定したミディアム→ソフト組のペース、そしてコース上のポジションがどこで「交差」するか、が見どころの戦いが始まった。

と、見る側も落ち着こうとした8周目、2番手を走る福住がモスSからアトウッド・コーナーにアプローチするブレーキングでアウト側になる左リアタイヤから白煙が上がり、そのままコースアウトしてしまう。スタートで右へ動き、コース中央に割って入ってポジションをゲインする中で国本と軽く接触していたらしく、左後輪のホイールが割れてタイヤの空気を失っていたという。

アトウッド外側のグラベルに止まった福住のマシンを回収するためにセーフティカー導入。9周目に先頭を行く平川の前にSCが入って隊列を整える中、タイヤ交換義務の最小指定周回数の10周を終えるところでミディアムでスタートしたドライバーたちが一斉にピットロードに飛び込んでくる。まず山下、続いて中嶋、牧野、パロウ…。ナカジマの2車はいわゆる「ダブルストップ」で、パロウは牧野の発進を待って作業エリアにクルマを進める段取りを選んだ。しかし牧野はこの発進時に後からピットロードに進入してきた関口雄飛の車両と接触、この時に左前輪のホイールを割って、やはりタイヤの空気とともに3番手の可能性も失ってしまう。

このタイミングでピットインした車両は11台。ミディアムでスタートしたニューウェイ、オワードもここでソフトに履き替えたが、オワードはピット作業で10秒以上のロスタイムがあり、順位をいくつか失っている。一方、ソフトでスタート、ここでミディアムにいったん換装(燃料補給なし)、まだSC先導走行が続く次の周回で再びピットインしてソフトに履き替える、という変則2ストップを行ったのが、山本尚貴、大嶋和也、塚越広大、中山雄一(大嶋の背後からのダブルストップ)。国本はチームメイトの山下とのダブルストップを避けて次の周にピットストップ、ミディアムを1周だけ履く作戦に出たが、ソフトに戻すピットインのタイミングでセーフティカーランも終了。タイミングのずれで作戦は不発に終わった。

このセーフティカー導入でレースの流れは決まった。ソフトでスタートし、この序盤でのSCに対してはステイアウトを選ばざるをえなかった面々、平川、石浦、キャシディ、L.アウアー、野尻智紀、坪井翔、そしてソフトを2回履くことで速いラップを重ねることを狙った小林、彼らはミディアム→ソフトの履き替えを終えた各ドライバー/車両に対して、ピットストップに「消費する」37~38秒、さらにミディアムタイヤに「熱が入る」までのペースが上がらないことによる2~3秒を加えて、約40秒のギャップを築かなければならない。逆に言えば、ピットストップして戻ってこれるポジションは、ピットインする前に40秒後方にいる車両と重なるところ、ということになる。

タイヤ交換義務消化組のトップに立つ山下としては、コース上で先頭を行く平川に対する時間間隔を35秒以内に留めて走ることが、勝利への方程式となった。「(ドライバーとの無線交信で)先頭とのギャップだけ言ってました。あとは自分のペースを守って走りきってくれればいいので」。レース後の「優勝車両担当エンジニア」トークショーで、田中耕太郎さんも笑み崩れながらそう振り返っていた。

かくして「今年6人目のウィナー」誕生。この日最後のファンイベント「優勝ドライバー」トークショーのステージ中央に立ち、彼らしくホンワリとした語り口で「スーパーフォーミュラ初優勝」の歓びを語る山下選手を、耕太郎さんも観客の皆さんも、そして私も、微笑ましく見守ったのではあった。

これが「7ポスト・リグ」。4つのタイヤが載る四角い台は、下から伸びる伸縮シリンダーに支えられていて、その動きで上下の振動を作り、タイヤから車両全体を揺らす。この4本の「柱」がまず「4ポスト」。さらに前後にそれぞれ2本、1本の伸縮筒(シリンダー)が立ち上がっていて、ここに車体を連結する。このシリンダーは下に向かって縮もうとする力を加える。つまり車体周囲に生成する空気流によるダウンフォースを模して車体→サスペンション→タイヤを、路面に相当する4ポストに押し付ける。一方に2本あるのは旋回時に遠心力で車体が傾くロールの荷重を再現するため。車輪と車体に作用する伸縮筒が合わせて7本になるので「7ポスト」と呼ばれるわけだ。タイヤを上下に加振すると、サスペンションから車体までの間で何がどのように振動するかも観察、計測するが、最も重要なのはタイヤの接地面と触れ合う台の面に仕込んだ圧力(荷重)センサーの計測値。接地面が路面に押し付けられつつ触れ合う中で、どんな振動特性を示すかを計測、解析するのである。

これが「7ポスト・リグ」。4つのタイヤが載る四角い台は、下から伸びる伸縮シリンダーに支えられていて、その動きで上下の振動を作り、タイヤから車両全体を揺らす。この4本の「柱」がまず「4ポスト」。さらに前後にそれぞれ2本、1本の伸縮筒(シリンダー)が立ち上がっていて、ここに車体を連結する。このシリンダーは下に向かって縮もうとする力を加える。つまり車体周囲に生成する空気流によるダウンフォースを模して車体→サスペンション→タイヤを、路面に相当する4ポストに押し付ける。一方に2本あるのは旋回時に遠心力で車体が傾くロールの荷重を再現するため。車輪と車体に作用する伸縮筒が合わせて7本になるので「7ポスト」と呼ばれるわけだ。タイヤを上下に加振すると、サスペンションから車体までの間で何がどのように振動するかも観察、計測するが、最も重要なのはタイヤの接地面と触れ合う台の面に仕込んだ圧力(荷重)センサーの計測値。接地面が路面に押し付けられつつ触れ合う中で、どんな振動特性を示すかを計測、解析するのである。

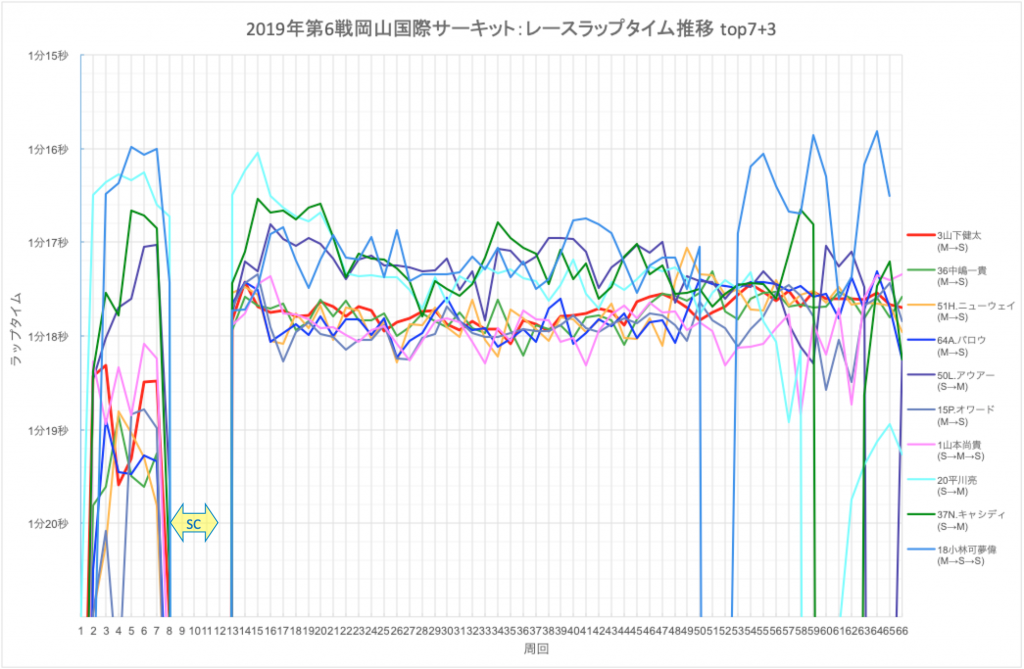

優勝した山下健太以下7位までの各車と、ポールポジションからソフトでスタートした平川、ソフト・スタート勢の中ではそれに続いたキャシディ、1周でミディアム→ソフトの履き替え、さらにもう一度ソフトを履き替えるという奇襲作戦を採った小林を加えた10車のレースを通したラップタイムの推移。山下は、2番手スタートで8~10周目のSC導入を利してミディアム→ソフトの交換を行い、そこでできたタイム・アドバンテージを維持する、という戦略がピタリとはまってタイヤ交換義務消化組の先頭に立ったので、コンスタントなペースを保って走り続けている。スタートでソフトを選んだドライバー/車両は、ピットストップに要するタイム分を稼ぐまで速いペースで走り続ける必要があるわけだが、レース前半の早いタイミングでSCが入ってしまったために、必要な時間差を作ることができなくなった。それでも何とか速く走ってタイヤ交換から戻った時のポジションを落とさないようにしようとしている。その中で、先頭を走っていた平川のタイムの落ちが少し早いように見受けられる。とくに50周目あたりからの落ち込みが明らかで、ソフトの摩耗の進行が早かったのだろうか。ソフトの初期グリップの高さを引き出す、という意味では、平川、キャシディ、そしてこれまで何度もソフトでのロングランを試みている小林のラップタイムが良く、逆にアウアー、そしてニューウェイのB-MAX+Motopark勢が距離を延ばす中で安定したラップタイムを続けている。

優勝した山下健太以下7位までの各車と、ポールポジションからソフトでスタートした平川、ソフト・スタート勢の中ではそれに続いたキャシディ、1周でミディアム→ソフトの履き替え、さらにもう一度ソフトを履き替えるという奇襲作戦を採った小林を加えた10車のレースを通したラップタイムの推移。山下は、2番手スタートで8~10周目のSC導入を利してミディアム→ソフトの交換を行い、そこでできたタイム・アドバンテージを維持する、という戦略がピタリとはまってタイヤ交換義務消化組の先頭に立ったので、コンスタントなペースを保って走り続けている。スタートでソフトを選んだドライバー/車両は、ピットストップに要するタイム分を稼ぐまで速いペースで走り続ける必要があるわけだが、レース前半の早いタイミングでSCが入ってしまったために、必要な時間差を作ることができなくなった。それでも何とか速く走ってタイヤ交換から戻った時のポジションを落とさないようにしようとしている。その中で、先頭を走っていた平川のタイムの落ちが少し早いように見受けられる。とくに50周目あたりからの落ち込みが明らかで、ソフトの摩耗の進行が早かったのだろうか。ソフトの初期グリップの高さを引き出す、という意味では、平川、キャシディ、そしてこれまで何度もソフトでのロングランを試みている小林のラップタイムが良く、逆にアウアー、そしてニューウェイのB-MAX+Motopark勢が距離を延ばす中で安定したラップタイムを続けている。

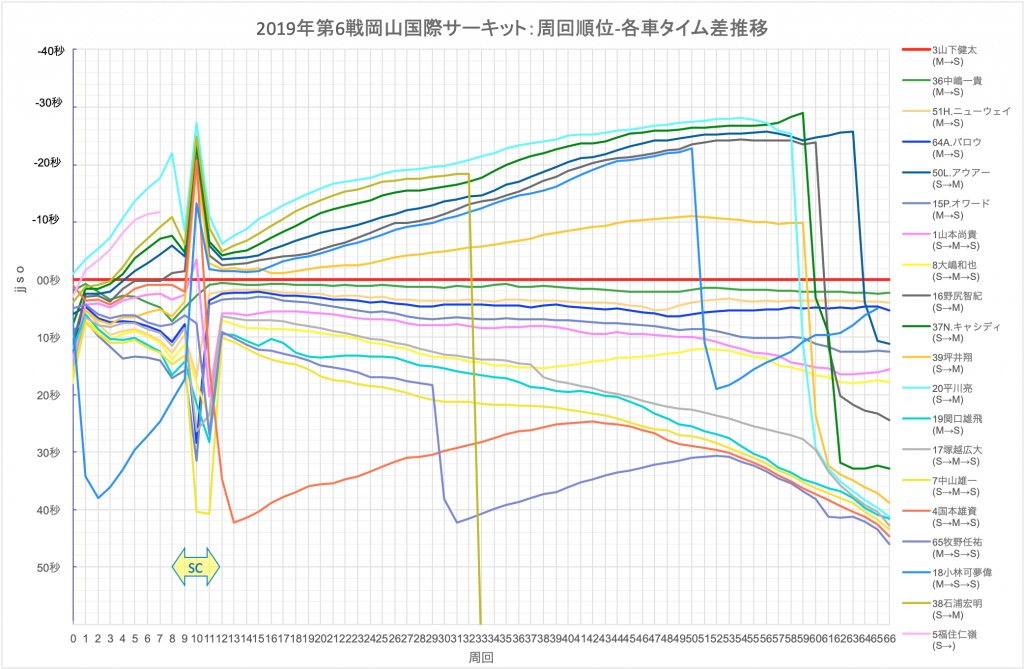

優勝車(山下)が毎周回、計時ラインを通過したタイミングを基本に、各車が各周回で何秒先行していたか、何秒遅れていったか、を整理したグラフ。縦軸方向に各周の各車のラインが並んでいる順が、その周の順位を示し(いわゆるラップチャート)、その時の各車のタイム差も同時に見ることができる。ある周回で複数車のグラフ線が交差しているところは、追い抜きを含めて順位変動があったことを示す。スタートから8周、平川は順調に逃げていたが、その下で線が途切れる福住のコースアウトによるSC導入で、連勝のチャンスを逸する。特別規則で「10周完了以降」と指定されたタイヤ交換義務消化の最少周回数、かつゴールまで走り切れるだけの燃料を補給できる最も早い周回、いわゆる「ピッウィンドウが開く」ところで入ったSCは、ミディアムでのスタートを選んだドライバー/車両にとって、これ以上はないタイミング。逆に見れば、ソフトでスタートした面々は、これでミディアム装着車両との間にギャップを作ることができなくなったのである。とくに山下にとっては、このSCが退避して戦闘再開となって以降は、先行するソフト・スタート組とタイヤグリップの差はなくなり、その摩耗を押さえつつ、先頭を行く平川とのギャップが35秒を越えないように走ればいい、という状況になった。

優勝車(山下)が毎周回、計時ラインを通過したタイミングを基本に、各車が各周回で何秒先行していたか、何秒遅れていったか、を整理したグラフ。縦軸方向に各周の各車のラインが並んでいる順が、その周の順位を示し(いわゆるラップチャート)、その時の各車のタイム差も同時に見ることができる。ある周回で複数車のグラフ線が交差しているところは、追い抜きを含めて順位変動があったことを示す。スタートから8周、平川は順調に逃げていたが、その下で線が途切れる福住のコースアウトによるSC導入で、連勝のチャンスを逸する。特別規則で「10周完了以降」と指定されたタイヤ交換義務消化の最少周回数、かつゴールまで走り切れるだけの燃料を補給できる最も早い周回、いわゆる「ピッウィンドウが開く」ところで入ったSCは、ミディアムでのスタートを選んだドライバー/車両にとって、これ以上はないタイミング。逆に見れば、ソフトでスタートした面々は、これでミディアム装着車両との間にギャップを作ることができなくなったのである。とくに山下にとっては、このSCが退避して戦闘再開となって以降は、先行するソフト・スタート組とタイヤグリップの差はなくなり、その摩耗を押さえつつ、先頭を行く平川とのギャップが35秒を越えないように走ればいい、という状況になった。