Headline News

「全力疾走」を積み重ねて テクノロジー・ラボラトリー第4戦レビュー

2020年11月30日

それぞれの状況、それぞれの選択

4.674kmのオートポリスのコースを41周するレースも半ばを越えようかというところで、先行するのは山本尚貴、N.キャシディ、笹原右京。彼らの後方には12周目途中から15周目まで続いたセーフティカー・ランのタイミングをとらえてピットストップ、タイヤ交換義務を消化した野尻智紀以下、牧野任祐、国本雄資、山下健太、松下信治といった面々が連なっている。

今戦もタイヤ交換が義務付けられ、かつそのタイミングも「先頭車両が10周回目の第1セーフティカーラインに到達した時点から」と指定されている。その手前、7周目からセーフティカーが入り9周目まで先導。これは、S.フェネストラズの左リアタイヤが走行中に外れ、セクター3の上りセクションの中で止まってしまったため。

さすがにここでは動けないが、戦闘再開から1周の最短10周完了でのピットストップを選んだのが牧野とミレッシ。次の11周完了では坪井翔と大湯都史樹がピットロードにマシンを向けた。しかしここからが戦いの転機となる。坪井はアウトラップのターン2で挙動がふらつき。ターン6(第1ヘアピン)でターンイン挙動が組み立てられず、左後輪がふらついて回る状態のまま外側のグリーンに出て止まってしまう。チームリリースによれば「ピットアウト直後からホイールナットの緩みが生じていた」とのこと。

この坪井のコースオフ、停止の状況は場内配信映像で各ピットでも確認できた。その瞬間、トップを走る野尻は約40秒先行、つまりセクター3の登り勾配を駆け上っている。ここでチーム無限のピットで16号車を担当するトラック・エンジニアの市瀬俊浩は「ボックス!(ピットへ)」と無線でコール。「39号車の止まり方を見ると自力で再発進出来なさそうだったので、これはセーフティカーが入るかな、と思って…。(16号車は)ちょうどその時、最終コーナーの手前あたりを走っていたので」とゴール直後のスタジオトーク「TECHNOLOGY LABORATORY」で振り返ってくれた(今年は現地ステージではなくスタジオからの放送になり、YouTubeの“superformulavideo”チャンネルで事後にも視聴可能)。これがまさにジャスト・タイミングであって、最終コーナーを立ち上がってきた野尻はマシンを左に振ってピットロードへと滑り込む。右前輪をはめ込むのに手間取った(左後輪もホイールガンを引き抜く時に一瞬引っかかった)が、コースに戻った時には2周前にタイヤ交換を済ませていた牧野よりは前。急接近を許すがまずターン6手前からは坪井車の存在ゆえに黄旗振動・追い越し禁止。冷えたタイヤながらオーバーテイクシステム(OTS)も使って何とかその先のT10(第2ヘアピン)を回りセクター3に入るまで押さえ込んだところで、コース全周のオフィシャルポストで「SC」ボード提示。ここで、すなわち野尻(と後方スタートだった平川亮とT.カルデロン)よりも1周遅れて、福住仁嶺、松下、宮田莉朋、山下健太、大嶋和也、関口雄飛がピットロードにマシンを向ける。

逆にこのセーフティカーランでコースに留まることを選んだのが、山本、キャシディ、笹原だった。レース後に山本は「スタートで(エンジン・マネージメント・システムの)ウォーニングが出て2台に抜かれてちゃんと発進加速ができず、ポジションを落としてしまった。あのSCが出たところでは、チームとしてのピットストップの優先権は(その時点で上の順位で走っていた方にあるという約束事によって)福住選手にあって、その1周後に入ろうかとも思ったんですが、先行していたクルマたちがピットインして前がクリアになった。それならば自分のペースで走ってギャップを稼げば…」という事情と判断によるステイアウト選択だったという(そう語ったレース後記者会見の発言については別記事ご参照)。キャシディもここまで山本の背後につけて周回を重ねるという状況で、さらに言えば2戦前の岡山でもステイアウト選択~最終盤のタイヤ履き替えを選んで望みうる最良の結果を得ている。これもまた現況打開のための選択。

競争の原点はいつも「自分自身の速さ」

このSC先導走行は15周完了で終わり戦闘再開。そこからは、山本が一気にペースアップするのは当然。彼自身が後で振り返って語ったように、予選アタック並の集中力で1周1週を走り続けて野尻以下との間にピットストップ+タイヤ交換作業分のタイムギャップを築けるかどうか。それもタイヤのデグラデーション、つまりグリップダウンが明確に現れる「崖」が現れるまで、行けるところまで行く。これに対して残り26周・120km余りを履き替えたタイヤで走り切らなければならない野尻(とその後方に続く面々)は、タイヤの消耗を抑えつつ、どこまでペースを上げてギャップを広げられないようにできるか。お互いの間隔はじわじわと開いてゆくが、それぞれにその状況でできるベストを尽くすしかない。それを15周、さらに20周と重ねる。こういう、ライバルと直接相見え、刃を切り結ぶことはない中で、「自分自身との闘い」を走り抜く自動車競争が、ここから繰り広げられてゆく。

チームとしても、山本と野尻の二人が、ここからマシンのセットアップとタイヤの限界を引き出す走りを続けることに全幅の信頼を置き、雑音を入れないために無線更新も最小限に止めた。市瀬エンジニアによると、ピットサインも残り周回数は提示したが山本とのギャップは出していなかったという。闘いは走り手に委ねられた。

山本のペースはまず10周にわたって1分28秒台をキープ。この間、野尻は1分30秒を前後するペースで、残り15周まで進んだところで両者の差は18秒。タイヤ交換のためのピットストップのために作りたいギャップは、まずピットロード走行とメインストレートを駆け抜けるのとの時間差が24~25秒、停止からタイヤ交換、そして発信の静止時間が最短で7秒フラットはかかる。そこからピットを出てタイヤが暖まるまで追いつかれないための余裕が1秒。これを合計して32~33秒がミニマム。ここまでのレース中盤、山本は野尻に対して1周1秒かそれ以上の差を開いてきているが、そろそろタイヤのグリップレベルも低下してきておかしくはない。そんな中でここからも毎周1秒速く走ってやっと最終盤、残り1~2周でぎりぎり30秒のリードに到達する。しかし野尻も、その時々の限界で走り続け、残り14周から先は1分29秒台後半のラップタイムを続ける。

と、ここで31周目(残り10周)、1分29秒フラットを前後していた山本のラップタイムが1分29秒675へと急に落ちる。「(タイヤ摩擦特性の)崖」か? しかしレース後に本人が語ったところでは、下り勾配の中から飛び込むターン3で少し突っ込みすぎてアウトに膨らみ、皆がトレースする「ライン」の外側に飛び散っているトレッド・ラバーが千切れた小片、いわゆるマーブルがトレッド表面に付着してしまったのだという。俗に言う「ピックアップ」であって、タイヤかすが大量に付着すると溶けたトレッド・コンパウンドが本来発揮する摩擦が出なくなってグリップダウン、同時にトレッド表面に凹凸ができることによって転動する中で振動も出る。状態の良い路面を走りながらトレッドを左右に動かして路面に擦るなどすることで、ピックアップしたタイヤかすを落とすやり方もあり、異なるメーカーが複数種のコンパウンドを投入するスーパーGTのレースなどでもっとシビアに発生する同種の事象を体験している山本であれば十分に理解しているはず。でも1周かそれ以上のグリップダウン、それによって1秒近いタイムを失った。山本によれば、このオーバーシュート(旋回アプローチで行き過ぎる)はもう一度あったという。コンパウンドの残り厚みも減って、ブレーキングの中で前後方向のグリップも落ちてきていたのではないか。しかし練達のドライバーはそれにも対応する。逆にじわじわとタイムを上げてきた野尻はこの31周目に1分29秒460。ここで山本と野尻の差は20.667秒。

「踵を接する」距離での決着

山本としては残り10周ずっと毎周1秒速く走れるか。しかしタイヤはレーシングスピードで125kmは走ってきている。もはや野尻に対してタイヤ・グリップのアドバンテージはない(はず)。しかし山本は33、34周目と1分29秒フラット±にラップタイムペースを戻す。野尻も1分29秒台中盤に上げてきたペースを維持。1周に1秒は離されない「離れた二人の格闘戦」が繰り広げられる。そして36周目から山本のラップタイムは1分29秒197、1分29秒090、1分29秒390とじわじわ低下傾向が現れる。野尻との差も23秒983、24秒983、25秒451と、ピットストップ・マージンには届かない。かくして39周完了、残り2周と言うところで山本、ピットストップ。チームも静止時間6.6秒と、この日のタイヤ交換の中でも最速に近い速さで山本をコースに送り出す。野尻がその横を通り過ぎて1コーナーへと消えて行くものの、2番手では復帰できた。ちなみに38周目の山本と3番手・牧野の差は33.695秒。これだけのギャップがあれば…だったのだ。

しかし山本のチャレンジはこれでは終わらない。アウトラップのセクター3では区間タイム42秒195。前を行く野尻は43秒451まで落ちる。山本車のタイヤは冷えた状態から走り始めて半周ほどで作動状態の温度、ゴムの状態にまで変化したわけだ。レース終盤に来て舗装面に溶けたトレッド・コンパウンドが重なり合って貼り付き、「路面ができた」状態になっていたとみても良さそうで、山本より2周早く、37周完了でピットストップしたキャシディもアウトラップのセクター3では十分なグリップが出ている速さになり、次の39周目に彼自身のこのレースでのベストラップ、ピットイン前よりも2秒近く速いタイムをマークしている。しかし山本が振り返るように、周回を重ねる中で、履き替えたタイヤのウォームアップがそこまで早くなっていようとは、予測がつかない。もう数周前に誰かがタイヤ交換をして、路面の変化を推測させるようなタイム推移を見せていれば事情は違ったかもしれないが、このレースでタイヤ交換を後送りにする洗濯をしたのは、前述のように2度目のセーフティカー導入時にステイアウトした3台だけだった。

最終ラップに入るところで野尻と山本の間に残るタイムギャップは3秒702。さすがにこれを最後の1周だけて詰めるのはほぼ不可能、なのだが、山本はセクター1で0秒231、セクター2で1秒399、セクター3では1秒408と、フレッシュなタイヤの“一撃”をフルに引き出してこの日のベストラップを記録しつつ、最終コーナーでは野尻のマシンとシルエットが重なるほどの近さで脱出加速に入る。ともにOTS作動を示すロールフープのLEDを赤色に点滅させながら(ということは、作動残り時間20秒以下)、フィニッシュラインを駆け抜ける。その差、わずかに0.664秒。

事実上、「初めて」のコースに取り組む。

この終幕に至る、土曜日からの流れを駆け足で振り返っておこう。

SF19が、ここオートポリスを走るのはこれが2回目。でも昨年は開幕2戦目。どこもまだSF19の特質やセットアップへの反応を把握できてはいない中での走り初めだった。しかもその金曜日午後の1時間だけはドライ路面で走れたものの、土曜日は雨、路面はヘビー・ウェット。午前中のフリー走行ではコースインした車両がすぐに水膜に乗ってコースアウト、赤旗提示の反復となったまま終了。以後、この日の走行は全て断念となって、予選は日曜日朝に。ところがここでも雨が残ってウェット路面。走行開始直後にコースアウト、クラッシュが続き、タイムを出せない車両も多いままに終了。そして午後の決勝レースは、雨は上がってなんとかドライタイヤで走れたものの路面状態はもちろん良くなく、また刻々と変化して、ドライ路面でのマシン・セッティングを見極めるどころではないまま、皆、この地を離れるしかなかった。

というわけで、SF14よりもダウンフォースを強め、フロントタイヤの幅を広げたことで向き替えの動きが強くなったSF19の特性が活きるコースのひとつ、と考えられるであるオートポリスで、コースレコードはまだSF14で記録されたもの(2018年の予選Q2で小林可夢偉がマークした1分25秒799)が残ったまま。もちろんSF19をこのコースにどう合わせ込むかも、今年改めて確かめてゆくしかない。しかも自然の地形を活かして構築されたこのコースは、コーナーの中で進行方向の縦断勾配だけでなく、横断勾配、いわゆるカントも変化し、サスペンションのストロークがかなり限定されている、とくにフロントは空力要求から目に見えるようなストロークは出ない構成の、今日的レーシングマシンにとっては、そうした路面にタイヤをどれだけぴったりと沿わせて動かし、接地を保って摩擦力を引き出すかは、他の日本のコーストはまた違う工夫、発想が求められる、はずだ。

しかし、今年のスーパーフォーミュラのイベントは予選・決勝を1日で行い、そこに向けた事前走行枠も土曜日の1時間×2回のみ。その中で何をどう確認するか、やること、やりたいことは他のコースよりも多い、という状況で皆が走り出したのだった。

とはいえ、例年以上に全日本級のレースイベントやテストの機会がほとんどない中、20台のSF19が周回を重ねるにつれて、路面状態は刻々と変化してゆく。その変化がどう現れるか予想するのは、歴戦のエンジニア、ドライバーにとっても至難の技。結局は「走ってみないとわからない」。さらにこの時期の阿蘇山麓は、好天で日差しが降り注ぐ中でも20℃を切る。その路面で走り始めからタイヤに横すべりを一気に発生させるような走り方をすると、トレッド・コンパウンドが発熱して表面が溶ける状態にならないまま、路面の凹凸に削られ、むしられるような摩耗、いわゆる「グレイニング」が起こりやすい。この土曜日に走ったタイヤのトレッド面を現物や映像で見る中で、そうしたささくれ状の摩耗や、路面に散ったちぎれゴム片を多量に拾ってしまったものがかなり目についた。

でも、戦いに向けて、「走って、確かめる」プロセスを進めていかなければならない。土曜日の2時間でそれぞれに35~45周を周回している。このレースから参戦するC.ミレッシ、そしてマシンとコースの両方への慣熟を進めたいカルデロン、松下などが多くの周回を重ねたことは言うまでもないが、午前中のセッションでは山下、フェネストラズ、午後には福住、平川といった限られた車両+ドライバーが10周以上の連続走行を行なっている。ある程度の距離を走行しているユーズドの「持ち込み」タイヤを履いて、走行距離に対するタイヤの摩擦特性変化(劣化)を把握しようと試みていたものと見ていい。これに対して翌日には優勝の美酒を味わう野尻は、最初の慣熟と「持ち込み」セッティングのためと思われる6周連続の後は、2~3周毎のピットインを繰り返していた。この組み立てについて、レース後に市瀬エンジニアに確認したところ、「ここまで3戦、予選の速さが課題になっていたので(それを優先してセットアップのプログラムを組んでいて)、なかなかロングランまでは手が回りませんでした。ハイタンク(レーススタート想定の燃料を“重め”に積んで)の確認は1回だけしましたけど…」とのこと。一方で山本は、午後のセッション前半で8周の連続周回をした後、ピットで10分近くの時間を過ごし、再びコースに出てから4周でコースサイドにストップ、赤旗中断の原因を作ってしまった。これで皆がセッション最後に試みるクィックラップはできないまま、翌日午前の予選に臨むことになったのだった。

ちなみにそのクィックラップ・トライでは19車中15車が従来のコースレコードを上回るタイムを刻み、やはりSF19がこのコースをその性能限界まで使って走れば速い、ということを示して、やることの多い、そして未だ手探りの1日が終わった。

「1000分の1秒」を競う者たちの心理的重圧

明けて日曜日。この日も好天。SFLやTCR-Jの参加者やオフィシャル、そして我々観察者にとっては木曜日に稼働開始してから4日連続の青空である。ここ何年かのオートポリスのレースで、こんなに天候に恵まれたのは珍しい。日照もたっぷりあって、10時20分にスーパーフォーミュラの予選Q1が始まった時点で、気温は20℃に届こうとしていた。路面温度はピット前で25℃。アスファルトがこれだけ暖まっていれば、タイヤのウォームアップの心配も少ない。むしろ暖まった時の粘着も良くなる温度帯。同時にエンジンが吸い込む空気の温度としても高すぎず低すぎず。つまり大気の密度も時節柄の“濃さ”になるので、エンジン出力もしっかり出る。もともとオートポリスはSFが転戦する日本のサーキットの中でも標高が最も高い(約800m)。その分だけ大気密度が下がる。ターボ過給でその空気を圧縮してシリンダーに吸入し、しかも燃料供給量一定の中で「空気過剰」状態を作って燃焼させることで高い熱効率を得る、という作動原理に基づくNRE(ニッポン・レーシング・エンジン)では、空気が“薄い”ほど、遠心式圧縮機であるターボチャージャーのコンプレッサーにより多くの圧縮仕事をさせることになるので、そのインペラー(羽根車)の回転速度が上がり、空気が羽根に沿って動かずに剥離する「サージング」の限界に近づく。NREの諸元をアップデートする段階でこのサージング限界をオートポリスに合わせて設定し、現在のターボチャージャー仕様を選定した、という背景もある。今回は、タイヤにとってもエンジンにとっても、好条件での予選アタックになることが予想された。

そのQ1で波乱が起こる。

まずA組。10分間のセッション開始と同時にまず半数の5台がコースイン。これはコース確認とタイヤの皮剥き(スクラブ)のためで、すぐにピットに戻る。そして(いつもどおり)残り7分を切ったところから各車次々に出撃。大勢はアウトラップからさらに2周をタイヤの暖めに使って、最後にアタック、というプランのようだったが…。いざアタック、というところで中山雄一がターン16でコースアウト、クラッシュ。これで赤旗提示。残り3分まで時計の針を巻き戻して、アタックやり直しとなる。松下が最後にタイムを出して7番手に滑り込み、関口がノックアウトされてしまった。

そしてB組。同じような流れの中からまず山本が1分25秒台をマーク。それに続いてセクター2で最速タイムを刻んだ平川が、またもターン16の立ち上がりで外に膨らんでグリーンに飛び出し、クラッシュバリアに側面から突っ込んでしまう。これで赤旗。この組も残り時間を3分に戻してアタックやり直しとなった。ここで山本は再び新品タイヤを投入。前述のように山本は前の日の午後、アタック・シミュレーションの走行ができずに終わっているので、レースウィーク毎に入手する新品タイヤ4セットを全て残して予選に望んでいたはず。しかし他の車両でも今回は予選で新品を4セット使ったと見受けたケースがあった。もともとは予選Q1~Q3に各1セット、その前にフリー走行でアタック・シミュレーションをするためにもう1セット必要、ということで第2戦・岡山から「新品4セット」が供給されるようになったのだが、ここへ来てその4セットのローテーションに各チームそれぞれに思案を凝らしてきたようだ。

Q2はコースアウトなどの波乱はなく、14台がアタックを無事済ませた。その全車が従来のコースレコードを塗り替えるタイム。しかもトップに立った宮田と山本が1分24秒544と1000分の1秒まで同タイム。さらに6-7番手の野尻と松下も1分24秒762の同タイムで並んだ。トップから8番手の大湯までのタイム差は0.289秒。その大湯とバンプアウトされる形で9番手になったフェネストラズの差は0.040秒…という、SFの予選としては「いつもながら」のタイトなアタック合戦が繰り広げられてゆく。

そしてQ3。路面温度はピットロード計測で28℃まで上がっている。風も1.0m/sほどとあって、コンディションはOK。8台に絞られると、観る側も各車それぞれの動きを追える。今戦はQ2、Q3も従前の7分間から10分間に延ばされた中、まず野尻がここでもセッション開始と同時にコースインして1周。フロントタイヤだけ新品で出て行ってトレッド表面の離型剤などを除去し、軽く路面とコンタクトさせる「スクラブ」。戻ってリアにも新品を履いてアタックに臨む。しかも他のほとんどが、路温が上昇した中でもアウトラップの後にもう1周、タイヤをウォームアップしてからアタックに入って行ったのとは違い、アウトラップだけで即アタック敢行。この段取りを後で一瀬エンジニアに確認したところでは「Q1、Q2、Q3とも最初にフロントだけ新品を履いてスクラブに行きました。(マシン・セットアップの結果として)リアの温度が上がりやすい、というクルマになっているんで、フロントをまず1周走らせて、前後の暖まりを合わせるためです。そこから1周の暖めでアタックに行くようにしました」とのこと。またこれもYou Tubeを再見していただくとわかるように、「残り3分弱まで待とうと思っていたんですが、(アウトラップからすぐアタックに入るというプランで)コース上で空いているところを見ていたら、あの辺が良さそうだったので送り出しました」とも。このように、予選アタックといえどもドライバーとトラック・エンジニアの共同作業なのである。

しかしその野尻がアタックラップに入ろうというストレートで前方にキャシディがピットアウトしてきた。まだ冷えたタイヤで走るキャシディにターン2からターン3に向かうところで追い付き、パスすることになる。「あれがなかったらもう少しタイムが縮められたかも」と市瀬エンジニア。でも他の6人に先行して最初にアタックラップの計時ラインを横切った野尻のタイムは1分24秒140。これで「課題だった」予選最速の座を手にした。

そしてキャシディは、野尻よりもさらにコースインを遅らせ、予選終了のチェッカードフラッグをくぐるぎりぎり最後にアタックのタイミングを合わせようとしていた。動き出したのは残り2分05秒。しかしその発進でエンジンをストールさせてしまう。ちょっと前に動いたマシンを押し戻してリアからスターターを差し込み再始動。これでほぼ20秒をロスした。そこから1周を回って計時ラインを横切ったのはセッション終了の1.569秒後。オフィシャルがチェッカードフラッグを振り始めた、その下を通過して、このセッションの有効タイムはなし、となってしまった。

Q1での平川の、今シーズンの好調さからすれば信じられないようなコースアウトといい、このキャシディといい、今のスーパーフォーミュラの予選に臨むドライバーたちが、どれほど大きなプレッシャーを体験しているのか、そしてそれは肉体の感覚と反応を微妙に狂わせることが起こるほどに強烈なものなのではないのか。改めてそう痛感させられた。100分の1秒の違いなら、人間は訓練を積む中でかなり容易に体感できる。しかし一桁違う1000分の1秒で起こる事象について、身体感覚で感じ分けることはもはやできないレベルである。その「1000分の1秒」で勝ち負けが決まる状況に、スーパーフォーミュラのドライバーたちは身体と精神を曝しているのだ。

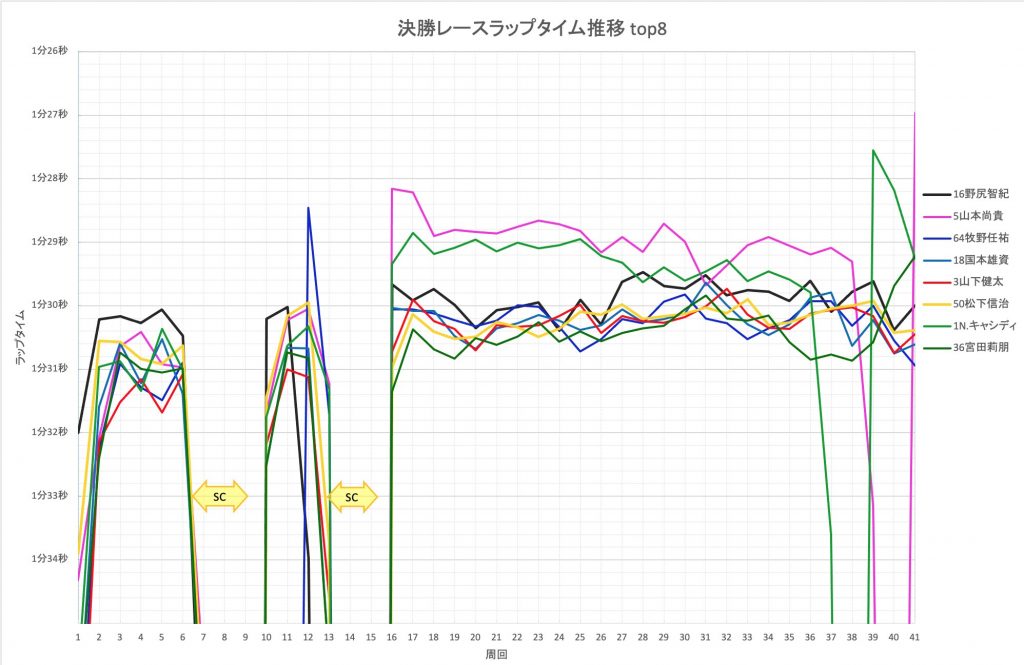

最終的に優勝~8位までの順位でフィニッシュした8車の、41周のレースの中で刻んだラップタイムを追ってみる。ポールポジションからスタートした野尻は順調に逃げるが、最初のセーフティカー(SC)導入でそれは一度リセット。その直後、規定最小周回の10週目にピットストップした牧野は前が空いている中、フレッシュなタイヤの“一撃”グリップを引き出して他より1.5秒以上速いラップタイムで走り、その直後のSC導入で順位を上げることにつなげている。一方、2度目のSCランでステイアウトを選択した山本とキャシディは16周目から一気にペースを上げて、後続のタイヤ交換義務消化組との間に自らのピットストップに必要なギャップを築くことを試みる。ただ、そのハイペースが持続したのは10周程度。このあたり、レース後半に入ると、タイヤのパフォーマンスが維持されていれば、燃料残量の減少につれてラップタイムは上昇傾向を示すはずなので、タイヤの走行履歴からすれば、レーシングスピードで20+周・100km程度からグリップダウンの傾向が現れてきたものと見受けられる。キャシディのラップタイム推移ではその傾向が読み取れるが、山本は31周目のタイムダウンが「ターン3でオーバーシュートしてタイヤかすを拾った」ためであることを知れば、さらに5周、摩耗の進むタイヤを限界まで使い切ったことがわかる。そして二人とも、最終盤のタイヤ交換直後にはアウトラップの次の周回で一気にそれぞれの、山本の場合はこのレース全体のベストラップを記録している。一方、野尻はSCが入る直前の12周完了でタイヤ交換した後、10周ほどタイヤに無理をさせない範囲で可能な速さを探り、そこから終盤に向けて1周0.5秒前後のペースアップをしている。だがタイヤの消耗と路面変化が進む中で、速さを引き出すのに苦労して走り続けていたことも浮かび上がる。

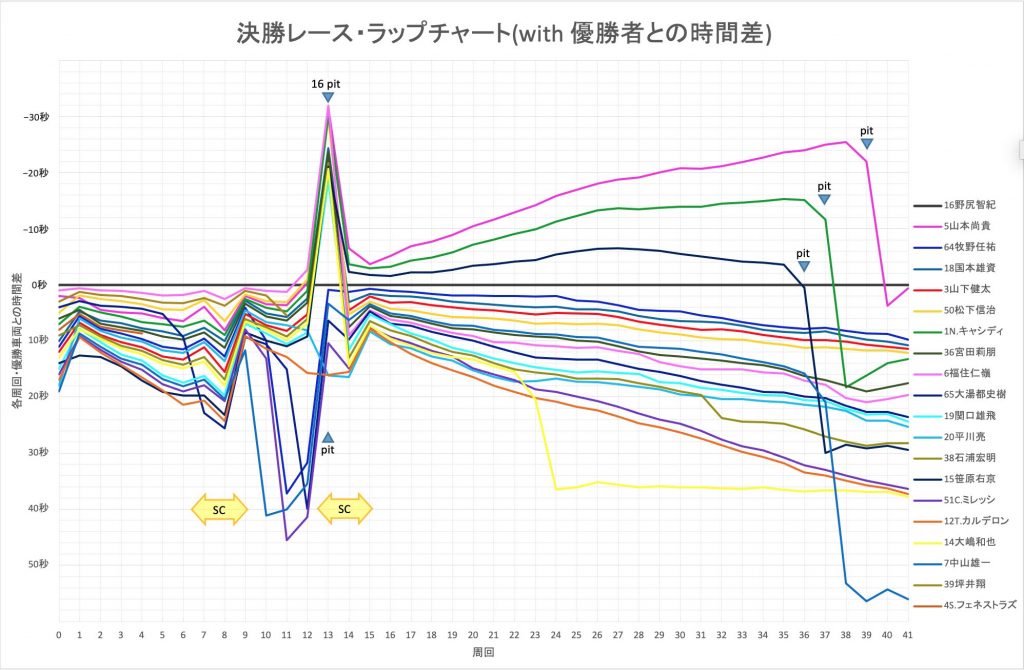

優勝した野尻が各周の計時ラインを通過したタイミングを基準に、他の19車がどれだけの時間差で同地点を通過したかの時間差をプロットしたグラフ。マイナス表示はそれぞれの周回で野尻に先行していたことを示す。同時に毎周の各車順位を示すラップチャートにもなっている。今回は野尻と主だったメンバーのピットインのタイミングも図中に示してみた。タイヤ交換において規定されている最小周回数・10周、さらに12周目の坪井のコースアウトからSC導入の中でコース上に残ることを選んだのは山本、キャシディ、笹原の3車。野尻はSCボード提示を待たずに「反応」したことで、このSCランまでにタイヤ交換義務を消化した車両群の先頭を確保した、が、2周前のピットストップを選んだ牧野が急接近している。ステイアウトした3車は、2度目のSC先導終了からの残り25周(最終集会の前にはピットインしなければならない)で後方に少なくとも32秒のギャップを開いたところが実質的な順位となるわけで、それを築くべく、野尻に対しても右上がりの線を描くペースで走り続ける。しかし山本と野尻の関係で言えば、毎週平均1.3秒のラップタイム差をつけるのはさすがに難しい。ただ山本がフレッシュなタイヤに交換するのがもう1~2周早ければどうなっていたか。これもレース後に山本自身が語ったように「たられば」でしかないのだけれど。