Headline News

それぞれに、それぞれの、決着の時。

2021年1月25日

1ポイント差の「直接対決」

4本のタイヤを交換するのに要したピット静止時間7.5秒。前後のジャッキが落ち、間髪を入れず山本尚貴はステアリングホイール裏のクラッチパドルを引いていた指を伸ばして路面を蹴った。2019年シリーズのチーム・チャンピオンとして最も1コーナー寄りのピットガレージを割り当てられているとはいえ、ピットロード出口・速度制限解除の白線まで約200m、ピットレーン走行用速度リミッターのボタンを押し60km/hを保って走ると12秒強。そこを過ぎたところでやっとフル加速に入れるが、1コーナーに向かうターンインのポイントまで200mほどの中では160km/h強に達するのが精一杯。その遥か後方に伸びている富士スピードウェイの長いストレートを駆け抜けてきたマシンとの速度差は120km/hを超える。この時、山本のミラーの震える鏡面の中には、すでにタイヤ交換を終えていた野尻智紀、続いて大湯都史樹の車影がみるみる大きくなっていたはずだ。

プレヒーティングを行なっていたとはいえ、タイヤは走り出してすぐ稼働状態になるわけではない。トレッド・コンパウンドが発熱して溶けゴム状態になり、骨格のゴムとコード(糸)もたわみを繰り返し、それによって内部の空気の温度も上がって果汁や摩擦を支える状態になる。60℃70℃あたり熱気の中に置いておいたにしても、実際にマシンに組み付けられて路面を転がる中で摩擦し、たわみを繰り返して、やっと「グリップする」状態になる。しかもこの時の路面温度は10℃そこそこの低温。山本としても、まず1コーナーのターンインで外側から野尻にかわされ、2コーナー立ち上がりで大湯がイン側に回り込んできて加速で先行するのに抵抗する術はない。

問題はそのすぐ後ろ、オーバーテイクシステム(OTS)の作動を示すロールフープのLEDを点滅させて迫ってくる平川亮だ。予選では山本が3番手、チャンピオンシップ・ポイント1点を手にしたのに対して、平川はQ3で遅めのコースインから他より1周少ない2周ウォームアップからのアタックが不発、8番手に沈んだ。そこからスタート直後の1コーナーが混戦になる中をアウト寄りからかい潜って6番手、さらに4周目に入ったストレートエンドで笹原右京をかわして5番手へ。スタートから1コーナーの回り込みで松下信治に先行され、4番手を走る山本の背後に付けるポジションまで上がっていた。

しかし平川としては山本の前に出ることが1点のビハインドからチャンピオンを獲得するための最低条件。このまま山本の直後に付いて走り続けても状況を打開するのは難しい。先手を取ってタイヤ交換を済ませ、フレッシュなタイヤの「一撃」グリップを引き出して速く走り、山本がピットストップを終えてコースに戻ってきたところで前に出る。いわゆる「アンダーカット」を狙う作戦を選んだ。それが14周完了のタイミング。これに対してポジションを守るために、つまり競争相手の方が速いラップタイムで走る周回を最小限に止めるために次の周回にピットインする、というカウンター策がセオリーであって、山本はその策を取った。

14周完了でピットロードに滑り込んできた平川車に対してチーム・インパルのメカニックたちがタイヤ交換に要した静止時間は7.2秒。その平川がアウトラップを走っている中で、山本もピットに向かう。このスーパーフォーミュラ2020年ドライバーズ・チャンピオンを争う2人が、まさに鍔迫り合いを演じてくれた濃密な瞬間を振り返るべく、今回の「読み解き」は、山本がコースに戻っていった状況から始めることにしたわけだ。

記憶に刻まれる「勝負」

ここで二人のピットストップ前後のラップタイム、いわゆるインラップ、アウトラップのペースを確かめてみると、ピットロード走行のロスタイム、タイヤ交換の静止時間も含めて、この2周を平川は3分27秒104で走っている。これに対して1周後の山本のインラップ+アウトラップは3分29秒247(アウトラップの1コーナーでオーバーシュートしたにもかかわらず)。ピットストップ合戦に入る直前の13周目、コントロールタワー前を通過した時点では山本が0秒943のリード。ということは、両者がピットアウトしてコース上で再び合いまみえたその瞬間は、平川のアンダーカット・プランがギリギリではあったけれども「成功」していたのだった。とくに山本のアウトラップ前半、まだタイヤが稼働状態まで暖まっていない状態で、1周回ってきた平川のタイヤはフルにグリップを引き出せる状態。ここが「勝負」なのは誰の目にも明らかで、平川はコカコーラ・コーナーの立ち上がりから右に切り返して100Rにターンインするところで外から並びかけ、そのままヘアピンまで並走。ここでインを取って山本の前に出ることに成功した。

しかしこの時点で平川のOTSインジケーターLEDは赤に変わった。ストレートからずっと使い続けていたOTSの作動を死滅点滅が止まったのは100Rの入り口。スタートに始まり、先行していた笹原との差を詰め、オーバーテイクに成功するまででも2回の作動は実況映像でも確認できた。それも含めて、ここまでですでに80秒以上を使っていたのである。

この16周目、テール・トゥ・ノーズ状態でセクター3を駆け上った2車。前を行く平川は残り時間以前に50秒ほど前までOTSを作動させ続けていたので、このストレートではまだ100秒間の作動不可時間が続く。山本は当然、最終コーナー立ち上がりからOTS発動。平川はスリップストリームに付かれることだけでも回避しようと許されている範囲で進路を右・左・右と振るが、速度の伸びの差はいかんともしがたい。計時ラインを越えるところで差は0.21秒、ほぼマシン1台分。山本はストレートエンドを待たず前に出た。しかし1ーコーナーへのアプローチで少しオーバースピード。この手練れたちにとっても、OTSを作動させて加速中の全速度域で10%パワーアップ、その分だけ速度も伸びているのを見切ってブレーキングを決めるのは難しい。それでも1コーナーのアウト側縁石ギリギリで踏みとどまる山本。平川はそのインに向かって曲がり込む。ほぼ並走状態で2コーナーを立ち上がる2車。しかし山本はストレートからここでもずっとOTS作動を続け、下りの短い加速で勝り、コカコーラ・コーナーへは前を取って飛び込む。平川は、おそらくフロントのダウンフォースは抜け気味になっているはずだが、100Rの奥でまたもわずかに膨らみ気味になった山本を追走。ヘアピンへの進入、さらに300Rを抜けてダンロップ・コーナーの入口と、繰り返し山本の隙を狙う。これに対して山本はセクター3の各コーナーの立ち上がり加速でわずかずつ引き離す。この17周目を終わるストレート半ばの計時ラインを横切った時の2人の差は、0秒846。激しい攻防の中、この1周のラップタイムは山本1分24秒334に対して平川1分25秒390。残す周回はまだ23周。コンスタント・ペースで走ると両者のタイムはほぼ拮抗しているだけに、そしてOTSの作動残り時間も多いだけに、山本が一歩アドバンテージを得た。

エアロ・セッティングに浮かび上がる「意図」

この攻防の中、1コーナーへのブレーキングポイント手前に置かれた計測点での速度を確かめてみると、16周目、OTSを使って前に出た瞬間の山本は307.692km/h。これに対してOTSが使えなかった平川は297.521km/h。興味深いことにその前の周回、大湯のスリップストリームをやや遠目に使いながらOTSを作動させていた平川の到達速度も307.692km/hとまったく同じだった。その前後、OTSを使わず、前を行くマシンとの距離もちょっと開いた状態(SF19ではそれでも前走車両が起こした乱流渦の中を走っている)での到達速度は、山本が296~299km/h、平川は300±km/hの数字が並んでいる。

ここで私が毎戦のスターティンググリッドで確認している各車の前後ウィング・セッティングでこの二人のマシンの状態を振り返ると…

山本車:フロント・フラップ=20°, リア・ウィング=21°+ガーニー・フラップ5mm

平川車:フロント・フラップ=9°, リア・ウィング=19°+ガーニー・フラップ10mm

もちろんこれだけで空力セッティング、すなわちダウンフォースとドラッグ(空気抵抗)が決まるわけではなく、車両底面の後ろ上り角度、いわゆるレイクがどのくらい付けているか、つまり前後の車高セッティングの影響の方が大きいくらいだし、走ると速度が上がるほど増大するダウンフォースを受けてサスペンションが縮み、車高も底面の対地角度も変化する。だからウィングは空力セッティングの一部分、前後バランスの調整程度と考えるくらいでいい。とくにフロントのフラップにどのくらいの角度を付けるかは、それぞれのドライバーのドライビングとの兼ね合いにおいて、コーナリングでの前後グリップ・バランスを取って、いくつかの鍵になるコーナーでのフロントの入り込みや旋回姿勢を合わせ込むために決める、という面が大きい。

とはいえこの日は、平川車の方がストレートでの速度の伸びを重視したセットアップにしていたのではないかと思われる。スターティンググリッドが中団になってしまった以上、ここ富士スピードウェイで前に出るためにはストレート・スピードが必要。でもコーナリングの中で車体に加わるダウンフォースも、とくに高速セクションで落とさないように。というバランスを狙ったものと思われる。それに対して山本車の方は、グリッド前方グループの中ではリアウィングが「孔ひとつ、軽い」程度。ちなみにリアウィングはフラップと一体に後縁を支点に前を上下させる形で「迎角」を変えられ、調整孔をひとつ動かすごとに2°増減する。フロントのフラップは調整孔ひとつ迎角が3°変わる。

もちろん、車両姿勢とウィングでダウンフォースを多めにすれば、それに応じてドラッグも増える。速度の二乗に比例して増える空気抵抗(抗力)は、スーパーフォーミュラのような純競技車両が高速で走る時には走行抵抗のほとんどを占めるほどになる。それを“押し切る”のがエンジンの「出力」なのであって、トランスミッションとファイナルドライブで回転速度を減速してタイヤを回転させる「駆動力」がこの「走行抵抗」と釣り合ったところが、そのクルマが到達できる速度、いわゆる最高速になる。この原理がわかると、低速から加速を始めた時には「押し出す」力が強く、逆に走行抵抗は小さいので、加速が強く、速度が上がるほど加速は鈍っていく、ということが当たり前の現象としてイメージできる。

富士の直線だからこそ見えてくる「出力」

そこまでを頭に置いて山本と平川がこの決勝レースに臨んだウィング・セッテイングと直線終端近くの速度データを見直すと、現状、ピーク出力面ではホンダ・エンジンが若干優位にあるのかな、という印象を受ける。NRE(Nippon Racing Engine)の場合、何度も紹介してきたように「燃料流量一定」というリストリクション(出力上限を決める条件付け)の下に作られ、使われていて、富士スピードウェイ実戦では95kg/h=26.4g/secの一定流量がおおよそ7600rpmから上のクランク回転速度で維持される。ということは、この燃料リストリクター作動領域では、時間あたりに引き出せる燃料のエネルギーが一定となる、すなわちエンジンが生み出せる仕事量=出力(パワー)が一定になる(理屈の上では。現実には回転速度が上がるにつれて回転摺動部分の摩擦などエンジン内部の“損失”が増えるので、出力は徐々に低下してゆく)。別の見方をすれば、4サイクル・4気筒エンジンではクランク1回転で燃焼は2回。その1回ずつに使える燃料量は回転上昇に反比例して少なくなってゆくので、その燃焼圧力が生み出す回転力、すなわちトルクも回転上昇とともに減少してゆく。「出力」は「トルク」と「回転数」の掛け算なので、回転数に対して「トルクが直線的に変化」し、「出力は一定」となる。これが燃料リストリクターの基本原理。

ここでOTSを作動させて燃料流量が10kg/h増えると、富士スピードウェイ(と鈴鹿。他のコースでは基本流量設定が90kg/h)では「出力」が10.5%増える。7600rpmから上の「出力一定」ゾーン全体でエンジンが生み出す仕事量が(もちろんトルクも)およそ1割増える。ストレートを走る1kmあまりの間ずっとOTSを使い続ければ、その加速の始まりからずっと「クルマを押す力」が増える。その結果が、加速終端での7~10km/hの速度上昇となって現れるわけだ。もちろんコーナー立ち上がりでエンジン回転が7600rpmを越えていれば、アクセルをいっぱいに踏み込んだところでおよそ1割強い駆動力で加速する。「ここは譲れない」という攻防の中で、平川と山本がストレートの先、100R進入までOTSを使い続けたのは、2コーナーとコカコーラ・コーナー、それぞれの立ち上がりの短い加速でも「1割増」の駆動力を使うためだった。そこに「一度作動させて切ったらそこから100秒間」という作動不可時間が組み合わさったところに、あの2周にわたるせめぎ合いの中、一瞬一瞬のアドバンテージが入れ替わる状況が生まれたのだった。

この日の朝に時計を巻き戻して…

一方、この日の勝利を競う闘いは、チャンピオン争いの前方で演じられていた。

予選Q3の「一発」を決めてポールポジションを手にしたのは野尻智紀。そのタイム、1分19秒972は、直近の2年間、このコースでの予選がウェット路面だったことで2014年来残っていた従来のコースレコード(SF14+燃料リストリクター100kg/hでA.ロッテラーが記録)、1分22秒572を大幅に更新するものだった。野尻はこれでシリーズポイント3点を加えて、自らが優勝すれば山本が4位以下、平川が3位以下でチャンピオンの可能性を残した。「少なくとも表彰台」が必須ではあったが、先頭からのスタートは好条件。その野尻の右後ろのグリッド・ポジションには、Q3終了のチェッカードフラッグが振られる下を駆け抜け、1分19秒989を刻んだ坪井翔。結局この2人だけが1分20秒を切ったのだが、Q3を走った残り6人も全て1分20秒台を記録した。

この、いつもながらに凝縮された予選アタックの終了から2時間半、決勝レースに向けて最後のマシン・チェック走行、8分間ウォームアップが始まったのだが、その開始から2分、「最終コーナーで19号車が燃えている!」という情報が飛び込んできた。場内映像にその情景が映された時にはすでにリアカウルが炎に包まれている状況。火災そのものはパワーユニットまわりから発生したものと思われるが、それが一気に強まったことでカウリングのC(カーボン)FRP材も燃え出した状況。リア・セクションほぼ全体が燃え、消化剤を掛けられた車両は、さすがに決勝レースまでには修復不能。

さらにスターティンググリッドからフォーメーションラップへ、と動き出すところでT.カルデロンが動けない。その場に残っていたメカニックの手で再始動を試みるものの、ピットロード側に押し出されてピットスタートとなる。クラッチが切れなくなるトラブルだったとのこと。さらにそこから2周のフォーメーションラップの1周回目の最終コーナーでC.ミレッシがスピン、コースアウト。ドライバーはマシンを降りてしまう。通常は1周のフォーメーションラップを2周にしたのは、もちろんグリッドに並んでいる間に冷えたタイヤを少しでも暖めてからスタートするためだが、コンパウンドがある温度で相変化を起こして柔らかくなる前は、ゴムというよりももっと硬いプラスチックに近い。レーシングマシンにとってはそれこそ一般車で氷の上を走るような感覚になるという。まだその状態にある中で、旋回の中から駆動を強くかけてタイヤを滑らせ熱を入れようとアクセルペダルを踏み込むと、ターボチャージャーの過給効果が高まるところから一気にエンジントルクが立ち上がる。これでリアタイヤが空転、横すべりしてしまった。そんなプロセスが見て取れるスピンアウトだったが、グリッドに並ぶ車両は結局3台減って17台でのスタートとなった。

「快走」と「波瀾」が交錯する。

そしてこの日の勝者を決めたのは、スタートだった。「(スタートに)失敗したことがないんで、自信があります」と語る坪井がスタートシグナル5連レッドの消灯にジャストミート。野尻は蹴り出し直後の加速が鈍く、坪井に先行され、むしろ背後から出た山本に並びかけられそうになる。1コーナーへのアプローチでは坪井、野尻、その直後に山本、そしていったんイン側に寄せたところから外に振った山本のインに4番手グリッドの松下信治がタイヤスモークを上げながらも飛び込む。これで山本の前に出た松下は2コーナー立ち上がりで野尻に並びかけ、コカコーラ・コーナーへの飛び込みでプレッシャーを掛けながら先を取ることに成功した。これで坪井、松下のフォーメーションで展開を支配する体勢ができあがった。

野尻としては3番手追走ではこの1戦だけでなくチャンピオンシップ争いの可能性も狭まってしまう。何とか状況を変えるための動きが必要。そこで規定の10周回完了のタイミングでピットに飛び込む。残り30周、後半のペース維持は厳しくなりそうだが、そこを考えてはいられない。しかし、ここで上手の手から水が漏れる。右フロントタイヤを外した時にナットがホイールガンのチャック(締め具)から外れて落ちてしまったのだ。こんな時のためにメカニックはスペアのナットを携えているので、タイヤを入れ替えてから、それをはめ直して締め、マシンを送り出すがおよそ4秒のロス。スーパーフォーミュラの密な戦いの中でこの遅れは痛い。とはいえ同じ周回で7番手から、やはり状況打破を狙ってタイヤ交換を行った大湯都史樹には抜かれずに済み、前を走っていた松下が15周完了で、そのアンダーカットを防ぐべく坪井が16周完了で、それぞれピットストップして、お互いの位置関係が整理されたところでは何とかタイヤ交換義務消化組の3番手は確保した、のだったが…。

29周目の100Rを抜けるあたりからフロントが言うことを聞かないような挙動を見せ、そのままADVANコーナー(ヘアピン)のイン側セーフティゾーンに飛び出してマシンを止めてしまう。左前輪まわりのトラブルだったという。直前の28周目のラップタイムがその前までに比べると1秒ほども落ちているので、この周回の中から兆候が出ていたのかもしれない。

ゴールに凝縮されたそれぞれの「全開」

この時、「見た目上」の先頭を走っていたのはN.キャシディだった。予選Q1で最速タイム、セカンドタイムともに「コース外走行」、いわゆる「4(輪)脱(輪)」を犯したと判定されて当該周回のタイムは予選記録として採用されず、グリッド最後尾となったキャシディ。本人としてはこの判定に不満があったようだが、今の富士スピードウェィはコース全域をハイビジョンカメラでカバーし、現場から報告が上がればその場で録画を再生して確認するので、この判定は逃れられない。しかしキャシディはピットウィンドウが開く直前の9周目までには11番手まで順位を上げ、そこから各車がピットに向かう中、前がクリアになった17周目からはその時々の最速ペースで走り続けて、自らのピットストップに向けたマージンを築いていった。30周完了でピットに向かった時点では、実質的にはトップを走る坪井に対して31秒余りのギャップ。ここからのタイヤ交換を終えてコースに戻った時には4番手を行く山本のすぐ後ろ、平川の前にマシンをねじ込むようにして入ったのだった。そこから山本に対して、ブラック&ホワイト・フラッグを提示されるほどアグレッシブにアタックを繰り返す。山本は何度かディフェンスをしたけれど、彼にとっては、野尻が消え、平川は後方にいるので、走り切ればチャンピオン、という状況であって、ここでリスクを増やす意味はない。結局キャシディは、日本を離れる最後のスーパーフォーミュラでの戦いで13台抜きの4位をその手に収めたのだった。

そのキャシディの前方では、坪井がずっと実質トップではあったが、タイヤ交換から後、15周にわたって松下に1.5秒からさらに1秒を切る距離に詰められつつ走り続けていた。残り10周となる中でペースを上げ、この2人との差を詰めてきたのは大湯。33周目にはこの3車が1秒の中に収まるまで接近してきた。そして33周目から34周目に入るストレートで大湯は赤いLEDを点滅させながらOTSの残り時間をフルに使って松下との差を縮め、1コーナーへの飛び込みでアウトに寄せるフェイントからインに切り込み、前に出ることに成功。さらに坪井を追う。しかし大津はOTSを使い切っているのに対して坪井は6周を残す時点でまだLEDはグリーンに点灯。36周の1コーナー手前で大湯に並ばれそうになるもののその8秒前からOTSを使ってディフェンス。ファイナルラップに入るストレートでも今度は長めにOTSを作動させて大湯との距離を保つ。こうして最後は坪井、大湯、松下、キャシディが2秒268の中にほぼ等間隔に並ぶ状態でチェッカードフラッグ。坪井は今季7戦を戦った中で唯一人、二つ目の勝ち星を手にしたのだった。

ダラーラのSF19空力マニュアルに掲載されている、フロントとリアのウイング翼端板の図。翼端板に並ぶ孔の行列のひとつを選んで、それに対応する翼側面の孔と細いボルトで締結する。フロントは2エレメントのフラップ(後方追加翼面)、リアはメインプレーンとフラップが側面の支持パネルで一体化され、その全体で角度を変えるようになっている。フロントはフラップ前側を支点に後側を動かすので、穴位置を上・前に持ってゆくと迎角が増える(地上を走る競技車両の場合は翼弦が後ろ上りになるのが迎角としては「増」)。リアは車両寸法規定で後縁高さが決まっているので、それが変化しないように後側を支点に前を上下させるので、この孔行列においては下・前にするほど迎角が増え、気流の跳ね上げが強くなる=ダウンフォースが増える。低中速コーナーが続くコースでは、最も前を下げて迎角を増やした31°位置が「定番」となるが、今回の富士では21°と19°が多く、平川車は17°と、選択が分かれていた。前後ともフラップ後縁にL字断面の追加材、俗に言うガーニーフラップ(’60年代、F1でも活躍したアメリカ人ドライバー、ダン・ガーニーが発送したと伝承される)を追加することができ、これも今回はリア・ウィングでは高さが5、10mmと選択が分かれていた。フロントは追加していない車両がほとんど。ちなみにリアではカウル終端部の上に組み付けられているミッド・ウィングの後縁にもガーニー・フラップを追加することができる(車両の装備品として認められている、ということ)。

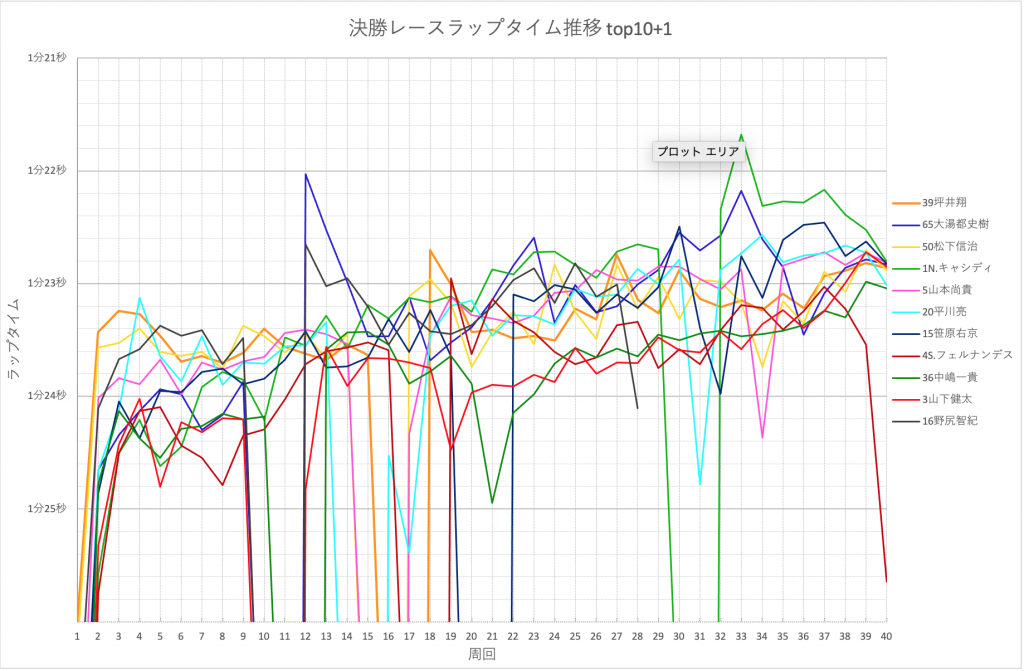

優勝した坪井以下10位までに入った各車・ドライバーと、マシントラブルでリタイアしたがあのまま走っていれば…という野尻について、周回毎のラップタイム推移を追ったグラフ。スタート直後の1コーナーでトップに立った坪井は、ずっと前方がクリアな状況で自分のペースで走ることができ、その中でもピットストップ以降はとくに背後をケアしつつ、安定したラップタイムで走り続けたことが読み取れる。タイヤ交換してコースに戻った時に「空間」があったドライバーは、そこから2、3周はラップタイムがぐっと上がり、新品もしくはそれに近いコンディションのタイヤのピーク・グリップ(「一撃」)の効果が現れている。とくに前方が詰まっている状況を打破しようと早めのピットインを選んだ野尻と大湯は、ペースの上がり方としては想定どおりだったか。野尻としてはピット作業のロスタイムがなければ…というところ。もしあの4秒ロスがなければ坪井、松下に対するアンダーカットの可能性もあり、彼らも「反応」せざるをえずに、レース展開が変わった可能性もある。大湯はこの作戦が功を奏し、終盤もむしろペースが上がって2位を獲得するに至る。先行した車両群が次々とピットインするのを横目にステイアウトしたキャシディは、先頭に出た20周目から10周にわたってアタックを継続、さらにタイヤ交換後も他をしのぐハイペースで走って最後尾スタートから4位を獲得した。このレースでの最速ラップは、1周目・1コーナーでの接触で大きく遅れた福住(したがってこのグラフには載っていない)が最終ラップに記録しているが、それを除けばキャシディがこの日最速、だった。平川の31周目が2秒近く落ちているのは、1コーナーに向かうところでピットアウトしてきたキャシディが前に入り、そのタイヤがフル稼働状態になるまで半周以上を追随して走らざるを得なかったため。

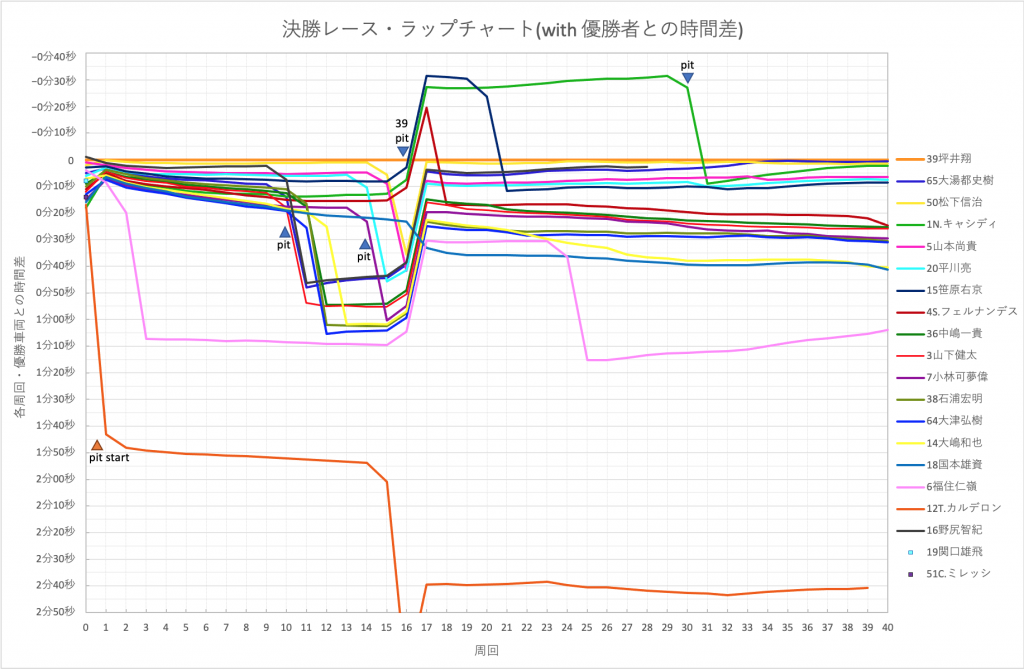

優勝した坪井を基準に、各周回の計時ライン(富士スピードウェイではストレートの前半を走ってきたコントロールタワー前の白線)を通過した時点で各車が何秒後方(あるいは前方)にいたかを追ったグラフ。各周回で見れば、その時の順位とタイム差の両方が現れているラップチャートとなる。0周目はグリッド・ポジション順で便宜的に1ポジション=1秒の設定にしてある。言うまでもなくスタートできなかった関口とミレッシはこの0周目上の点のみ。そこから1周目にカルデロンが大きく落ちているのは、クラッチ・トラブルでグリッドからピットに押し出されてそこから走り始めたため。しかしその後、とくにタイヤ交換後20周余りのラインがトップの坪井とほぼ平行に伸びているのは、レースペースとしては他と変わらないレベルになったことを示している。福住は1周目・1コーナーのせめぎ合いの中で大湯と接触、縁石を超えてセーフティエリアを走るなどしてフロント・ウィングにダメージを負い、2周を終わったところでピットイン、ノーズ+ウィングを交換している。その先で、各車のタイヤ交換義務のためのピットストップは、規定最小周回の10周完了から16周完了に集中している。坪井も背後に付けていた松下が前周にピットストップしたのに反応して16周で入っているが、そのアウトラップ、17周目を見ると3番手の野尻との差は3.7秒。つまり野尻がピットストップで失った約4秒がなければ…。アンダーカットが成功したか、それを嫌って坪井のピットインが早まったか。そうした中で後方からぐいぐい順位を上げたキャシディがコース上で先頭に立ち、坪井との差をじわじわ開いてゆく。30+秒までは開いたが、ピットロード走行で失う29~30秒、それに加えてタイヤ交換作業の静止時間7+秒には足りない。ここでキャシディとチームが見ていたのはペースアップしてきている大湯、その後ろの山本、平川との位置関係だったと思われる。10周を切った最終盤を新品タイヤのピークグリップを引き出して走り、接近戦を制するためにも、このタイミングでピットインしたことが見えてくる。