Headline News

TECHNOLOGY LABORATORY流 「SF19」車両概要速報

2018年7月20日

ついに「SF19」が我々の前にその姿を現した。2019年からの実戦投入に向けてダラーラアウトモビリ社で開発、そして製作が進められてきたスーパーフォーミュラの次期車両。7月4日、富士スピードウェイで行われた発表会では、ダラーラ側の開発プロジェクト責任者であるファビオ・グリッパ氏が実車を前に主要なエンジニアリングのポイントを紹介してくれた。その話の流れに沿って、SF19はどんなマシンなのか、まずはアウトラインをお伝えしようと思う。

「Quick & Light」というコンセプトを明快な形とパフォーマンスで具現化し、世界的にもトップレベルのフォーミュラカーとして認知された「SF14」。そこからの進化を生み出す最初の「鍵」は、横浜ゴムの運動性能解析を専門とする技術陣が提案した「フロントタイヤのサイズアップ」だった。

「SF14」の運動性能、とくにフォーミュラカーに求められるコーナリング・プロセスの中でタイヤが受け止めている荷重(高速コーナーにおいてその2/3は空気流によるダウンフォース)と遠心力、その前後バランスなどの解析を行った中で、フロントタイヤのキャパシティ(運動限界における許容能力、と理解してもらえばいい)を引き上げれば、クルマ全体のパフォーマンスが高まる、という方向が見えてきた。

単純な例としては、一定の円周上を一定速度で旋回する状態(定常円)でスピードを上げて行くと、フロントタイヤのほうがリアタイヤより少し早くグリップの限界に到達してしまう。そこで舵角を少し増やすのだが、グリップのピークに達しているタイヤはそこからさらに踏ん張り(正確には、コーナリングフォースを増加させて)、狙った旋回円をトレースするのが難しいので、旋回円が外に広がって行こうとする。つまり車両運動力学において定義されている「アンダーステア」。ステアリングを切り込んでイメージどおりの旋回円に曲がり込めない(ターンインの応答)とか、旋回の中でアクセルを踏み込んだら外にはらんだ(プッシュ)などの、過渡状態・感覚的な挙動表現とはちょっと異なる、タイヤがそれぞれに発生している摩擦力の「力学的つりあい」の話である。もちろん、この「前後のタイヤが生み出す力のつりあい」を変えれば、舵を切った時の向きの変わり方からコーナーの脱出まで、クルマの挙動全体が変わってくる。

つまりSF14に対してフロントタイヤのキャパシティをもう少し高めれば、向きの変わり方からコーナリング中の車両姿勢、そこで舵を動かした時の反応、旋回の限界、そして旋回加速の姿勢コントロール性まで、全ての局面でクルマの動きがさらにレベルアップする、という結論が導かれたのである。

そこで選定されたフロントのタイヤサイズは270/620R13。現状の250/620R13(タイヤ幅/外径,R=ラジアルタイヤ,ホイール径)に対してサイズ概略表記上ではあるけれども、幅方向に20mm広げられている。その分、接地面積が広がり、そしてタイヤの能力・容量の基本となる「エア・ボリューム」(タイヤ内部に充填されている空気の量=容積)も増える。一方で、超偏平化(タイヤ幅に対してサイドの高さを小さくする=外径に対してタイヤが“薄く”なる)が最近の乗用車用タイヤのトレンドだが、これは骨格のねじり変形を少なくして操舵応答を高めるのが性能上の効果。しかし同じ外径の中でホイール径を拡大し、タイヤを薄くすると、これまでと同じエア・ボリュームを持たせるためにはタイヤ幅を大きく拡げるしかない。フォーミュラカーの場合、空力特性から見るとタイヤが最大の「乱流を生み出す要素」であって、車両全体のレイアウトからサスペンション・ジオメトリーまで、全てを一から創作する必要がある。

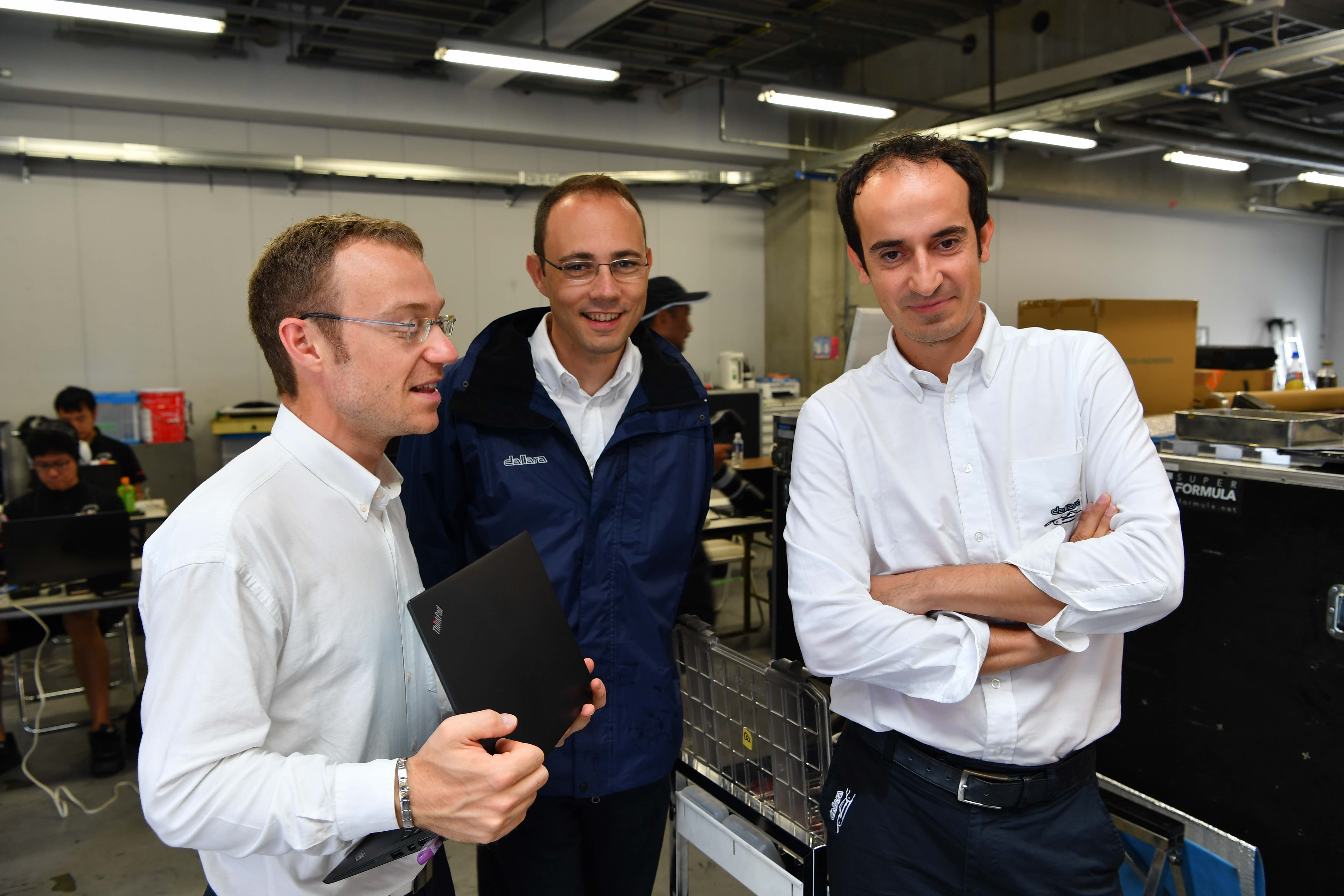

(写真左:シェイクダウンドライバーを担当した野尻智紀と横浜ゴム秋山プロジェクトリーダー 写真右:ダラーラ社ファビオ・グリッパプロジェクトリーダー(右端)と同社デザインスタッフ)

もちろん、「たった20mm」(8%)の幅変化であっても、今日のレーシングマシンを、とくにフォーミュラカーを開発する上では、 空力デザインを全面的に見直す必要が生じる。グリッパ氏も「フロントのタイヤ幅を拡げたことで、(そのままでは)ダウンフォースをかなり失う。それをどう取り戻すかにまず取り組んだ」と振り返る。空気中に露出したほぼ円筒形のタイヤが転がりながら進んで行く。その動き自体が空気を大きくかき乱し、移動・回転するトレッド面とサイド面に引きずられる空気が渦を巻く。これがクルマの後方に残って大きな乱流を生む。タイヤが大きくなればその乱流域も大きくなり、さらに外側面の位置はそのままなので内側のサイド面が約20mm、車体に近づく。こうした変化は全て、車体周辺を流れて行く中でダウンフォースを生み出す空気の流れを乱し、減らすように働く。

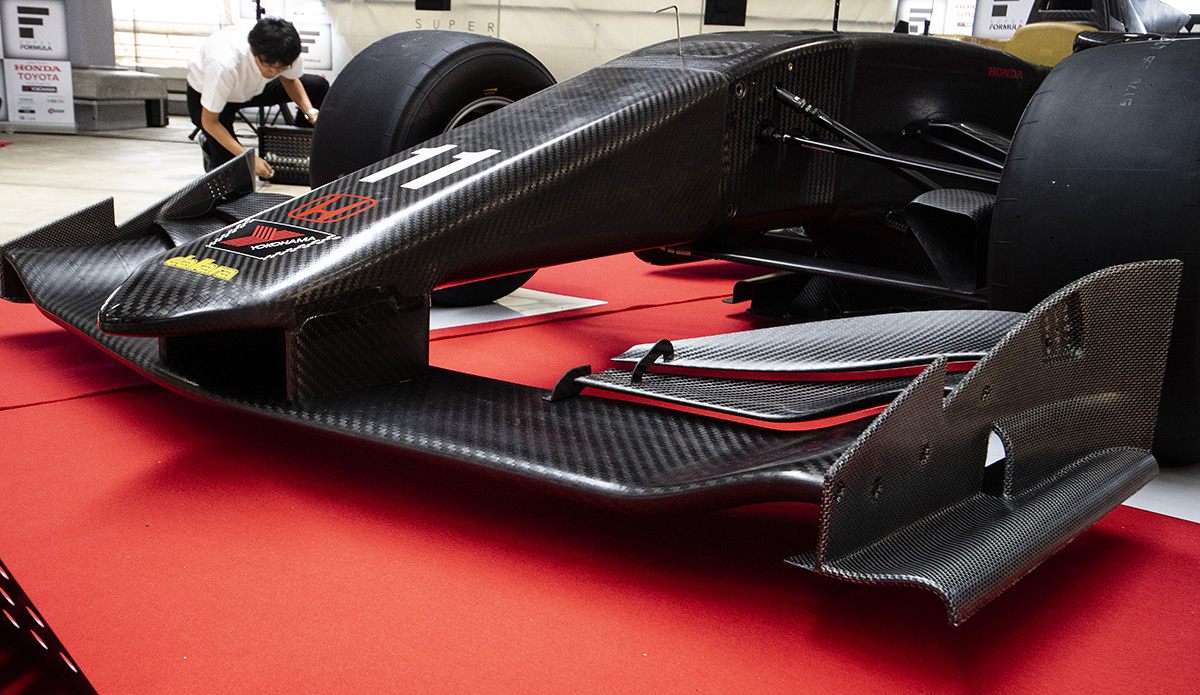

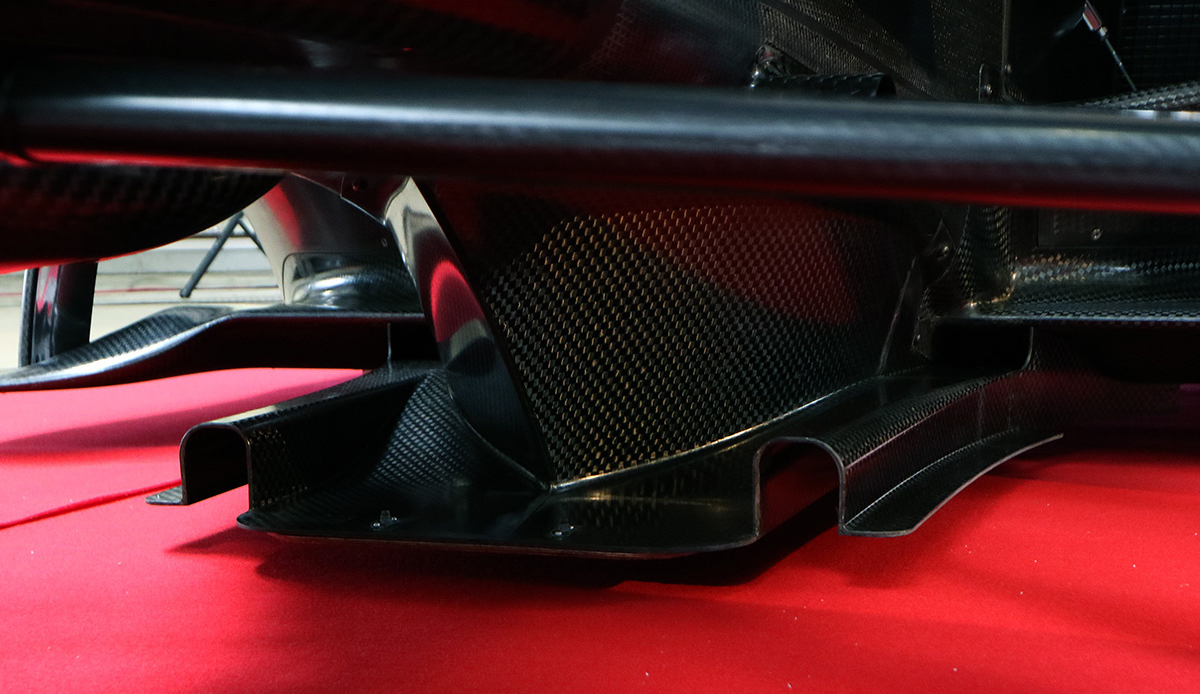

それに対応する、つまりタイヤによる空気の乱れが広がるのを押さえ、前面から流れ込んでくる乱れの少ない空気をダウンフォースを生む場所、その最大の要素がアンダーフロア、つまり車体底面と路面の間にできる薄く幅広い空隙に流し込むためのデザインのひとつが、モノコック下面・高く上がって行くノーズの直下、路面すれすれに前に突き出す形になっているフロア中央先端部、その左右に設けられた「チャンネル」(運河、導管などの意。この場合は空気を導くための上に凸になった溝)だ。「SF14」のそれより断面積が大きく、わずかに内側に寄っているように見える。フロントウィング中央部下から流れ込む空気の一部をこの溝部に引き込んで強い渦流を作り、それを後方に向けて外側に噴き出すことで、左右に生じているタイヤ乱流との間を仕切り、後方のフロア面(中央にはステップドボトムの張り出しがある)から底面後端のディフューザー(はね上げ面)に向けて、乱れの少ない空気をより多く流すためのものだと考えられる。さらに、タイヤ周辺に追加する整流用ボディパーツのアイデアもあるようで、今後のテストの中で試用されることがあるかもしれない。

(写真左:ノーズとともにVシェイプの平面形を描くフロントウィング。フラップは2枚構成に。 写真右:モノコック下面・左右底面に空気を導くスプリッター部分。底板両側にトンネル状に盛り上がっているのが「チャンネル」)

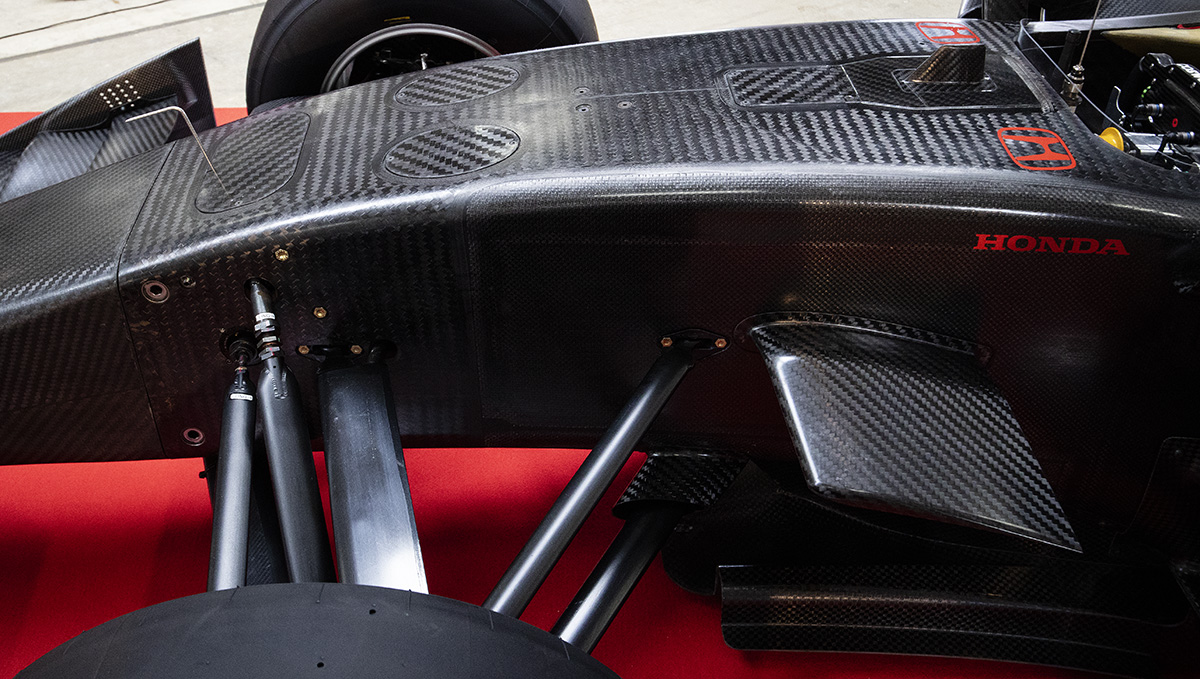

グリッパ氏はまた、ダウンフォースを獲得しつつも、最も優先度の高い開発テーマである「オーバーテイク(機会の増加)」のためには、車体全体がダウンフォースを生むように空気を動かす=はね上げることでマシン後方に巻き上がる大きな渦流(後続車はその空気の乱れの中に突入する)を抑制する必要がある。そのために、より多くのダウンフォースを車体底面側で稼ぎ、車体上面側、すなわちウィングによるダウンフォース発生はむしろ控えるようにした、とも語っている。ディフューザーの立ち上がり位置や形状は、見たところ「SF14」から大きな変化はなく、立体的な形状に整えられたセンターフロア側端面の前部に設けられたストレーキ(縦方向流)制御のためのフレアも受け継がれている。基本的には車体底面全体を数mm路面に近づけ、それ全体に後上がりの角度(「レーキ」と言う)を与えることで、「SF14」を上回るダウンフォース発生させているようだ。

しかし単純にこうしただけだと、ダウンフォースの着力中心が後ろ寄りになるので、それをクルマの重心点近傍まで前進させ、かつ車体の姿勢が変化した時などに着力中心の移動が少なくなるように各部のデザインを最適化した、という。グリッパ氏の言葉を意訳するなら「コーナリングでの前後グリップ・バランスやステア特性の変化が少なく、ドライバーがコンフィデンス(自信、クルマの挙動に対する信頼感)を持って走れるようにしたかった」。

(リアウィングを支持する翼端板は緩やかな3次元局面で構成される。その上端には赤色LEDの識別灯。下面ディフューザーの構成・形状はほぼSF14譲り)

もちろん、前後のウィングにも新しいデザインが盛り込まれている。フロントはFIAの2016年安全基準に適合するため、ノーズが前に伸びつつ低い位置まで下がり、これもじつはモノコックのレッグ(ドライバーの脚)スペース下面から車体底面に向かって流れ込む空気を減らす方向であって、それに対処すべくモノコックタブのレッグスペース部は「SF14」よりも上に持ち上げられ、前方に向けてより細く絞られている。「それに合わせてサスペンション・レイアウトも新たに設計。ダンパー、アンチロールバーなどの機構要素を細くなったスペースに収めるのに工夫した」とグリッパ氏。

そして低く尖ったシェイプに変わったノーズと、最近のF1のトレンドを採り入れて中央部を突き出し、翼端に向けて後退角を付けたメインプレーンに片側2枚の3次元形状スロッテッド・フラップを組み合わせた「Uシェイプ」のフロントウィングの組み合わせは、「SF19」の“顔つき”をより精悍なものにしている。フラップの外側は翼端板に固定されるが、内側の支持はこれも最新トレンドの湾曲した小さなステー(支持具)による。

(SF14のコンセプト、基本レイアウトを継承しつつ、各部の曲面が強められ、しかもシャープな造形になった)

前輪部分からサイドポンツーンにかけての車体デザインは、ノーズとともに「SF14」からの変化・進化を、マシンを見て最も強く感じる部分だ。まずフロント・アッパーアームの直後、モノコックタブの側面から短い翼、スタブ・ウィングなどとも呼ばれる整流板が突き出す。ダラーラでは「シャシー・ウィング」と呼んでいるそうだ。その後方にはモノコックの上面近くから外に張り出し、車体幅のほぼ外端で逆L字形に下に折れ、アンダーフロアまでつながる「ポッドウィング」と、二つの特徴的なアイテムが並ぶ。

この2連のエアロ・デバイスを横から見ると、とくにシャシー・ウィングは翼断面が正の迎角を持っている。つまりフロントウィングやリアウィングが前が低く下に凸の湾曲をしているのとは逆に、航空機の翼と同じように上に凸の湾曲を持ち、前縁のほうが少し高い。現代のレーシングマシンにおいて、このゾーンのエアロ・デバイスは、フロントウィングがほぼ車体全体にわたってはね上げ方向の動きを与えた空気をいったん引き戻して流れの方向を下に向かわせ、車体両サイドの冷却系インテークに導くと同時に、車体上面に沿ってリアウィングの下面に向けて整った気流を送り込む役目を負っているのである。

ポッドウィングはその流れをさらに整え、名称のとおりサイドポッド(サイドポンツーンとも言う)の前面に開口したエンジンの水・オイル、そして圧縮で温度が上がった吸入気を冷却するためのインテークへ、乱れが少なく熱交換の効率が高い状態の空気を送り込むべく、車体側方全体を囲んでいる。

(写真左:真横から見ると、モノコック前半部・ドライバーの脚が収まる部分がいったん上に上がってからノーズに向けて緩やかに下がるカーブ、シャシー・ウィングとポッドウィングの配置ががわかる。写真右:フロント・アッパーアームの直後にシャシー・ウィングが張り出す。このエリアで気流に下に曲がる動きを作る)

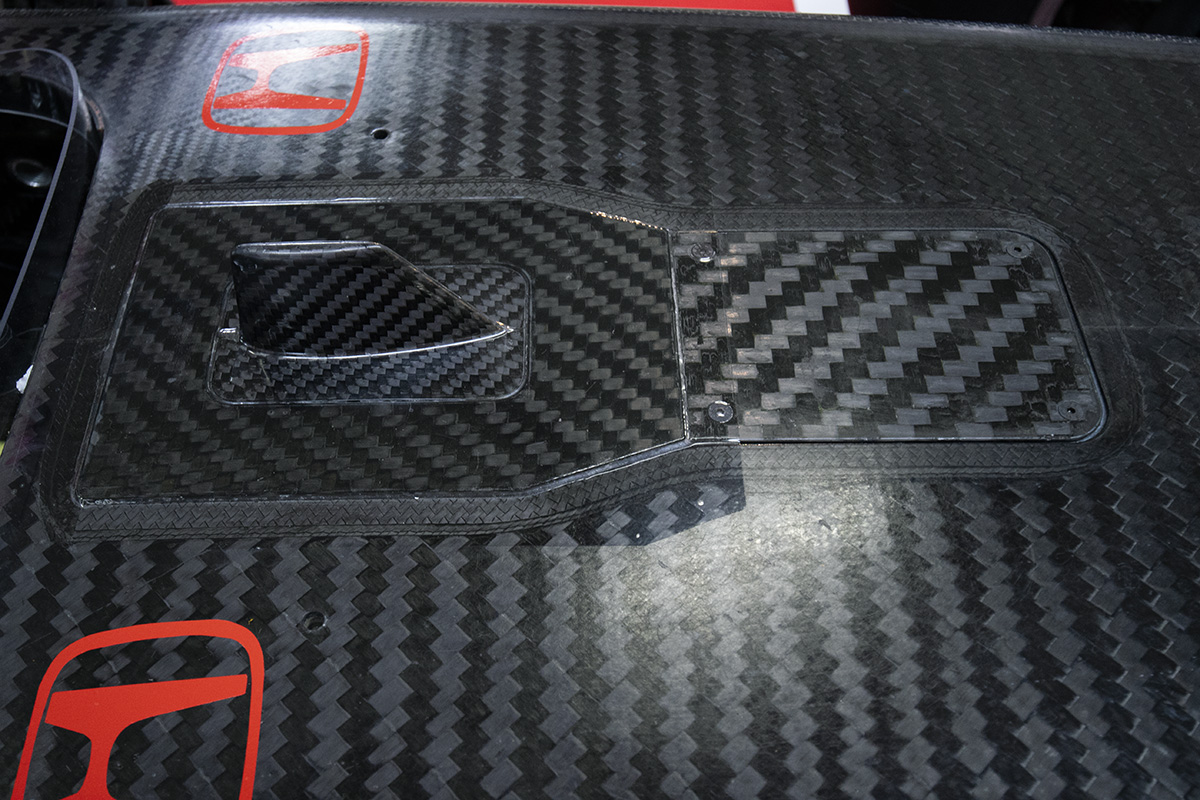

そしてドライバーのヘルメット背後上方、ロールフープ内側のエア・インテークから取り入れた空気は、エンジン・コンパートメント全体、その後方に配置されたサスペンションのダンパーなどまで至る冷却に用いられる。これは「SF14」と同様。ちなみにサイドポンツーン内部の冷却器(熱交換器)のレイアウト、エンジンとその周辺機器のインスタレーション(収納)は、ほぼ「SF14」と共通だという。

その一方で、車体骨格の後端部を受け持つトランスアクスル・ケースの前部、エンジンと変速機の間に「SF14」は空間を設けてあった。車両企画が動き出したごく初期にハイブリッド動力化が議論されたこともあり、駆動用モーターを組み込むスペースを準備したのだった。「SF19」はその空間を詰めた分、ホイールベースが少し短くなっている。現時点で公表されている寸法諸元によれば、「SF14」の3165mmに対して、「SF19」は3115mmでその差は50mm。

タイヤの摩擦力によって向きを変える動きを作る/収めるのには、重心点からタイヤまでの距離、すなわちモーメントアームが長い方が良い。車両運動力学においては「ホイールベースが長いほど、良く曲がり、良く収まる」のである。ただし重量、それが形作るヨー慣性モーメントが同じであれば、という前提において、だが。とはいえこの寸度の中での50mmの影響は小さく、むしろフロントタイヤのキャパシティが上がったことで運動性全般が向上する、その幅のほうが大きいはずだ。

(SF14に対してエンジン-トランスアクスル間の空間を詰めたので後輪がその分だけ前に移動してホイールベースが若干短くなった。ノーズを低い位置まで下げ、Vシェイプウィングとしたことでフロントのオーバーハングが伸びている)

リアウィングは、翼自体は「SF14」と同様のメインプレーン+スロッテッド・フラップの2エレメント型。しかし空力効果を含めた造形はここでもかなりの変化を見せる。一見して明確なのは、翼の支持も受け持つ(ということは翼で発生するダウンフォースを受けて車体側=後面クラッシャブル・ストラクチャー〜トランスアクスルケースへと伝える構造体)大型の翼端板が、側面から見ると全体に後傾した平行四辺形状になったこと。後車軸から翼面までの距離、すなわち翼のダウンフォースが後輪を路面に押しつける作用をする時のモーメントアーム(梃子の腕の長さ)は「SF14」とほぼ変わっていないように見受けるが、上部が後斜めに伸びた翼端板によって翼を通過した気流と翼端に発生する内巻き渦を整える効果が強められるはずだ。

その大型翼端板の後縁上部には赤いLED発光体が縦帯状に組み込まれている。これはもちろん雨天・ウェット路面での後方はね上げ気流によって視界が良くない時に、中央下部のテールライトよりも高い位置で後続ドライバーの視認性を高めるためのアイテムである。

(主ウィングは2エレメント、翼端版を介して下のミッドウィングで後部構造体に締結する構成はSF14譲り。翼端版が後ろに伸びるが主ウィングと後軸の距離はSF14とほぼ同じ)

SF19の開発要件として重要なポイントのひとつは「安全性」。具体的にはFIAによる競技車両の安全基準、その2016年版に即した車両を作り上げることだった。

そこでまず、前にも紹介したようにノーズ先端高さは「SF14」よりも大幅に低くされた。言うまでもなくフォーミュラカー同士が側面衝突した時に、ノーズが相手の車両のコックピット側方から突き刺さらないようにするべく設けられた規定に沿ったものだ。それに対応してモノコックタブがコックピット・オープニングから前に伸びる部分、ドライバーの脚が収まるエリアが少し上に持ち上げられたのも前述のとおり。つまりモノコックタブ前半部からノーズにかけて側面視での湾曲(もちろん上に凸)は、「SF14」より強くなっている。

さらにモノコック+ノーズを、コックピットに人間相当のクラッシュダミー(衝突状況計測用の人体模型)を載せて、固定壁に向かって走らせ衝突させた時の、衝撃の大きさと持続時間などが規定されている。ノーズ先端に向けて下への湾曲が強い形状で、その前端部から強い力が加わると、全体を曲げようとする形で作用するので、十分な強度を得るためにはまっすぐな形態よりも強く作らなければならない。

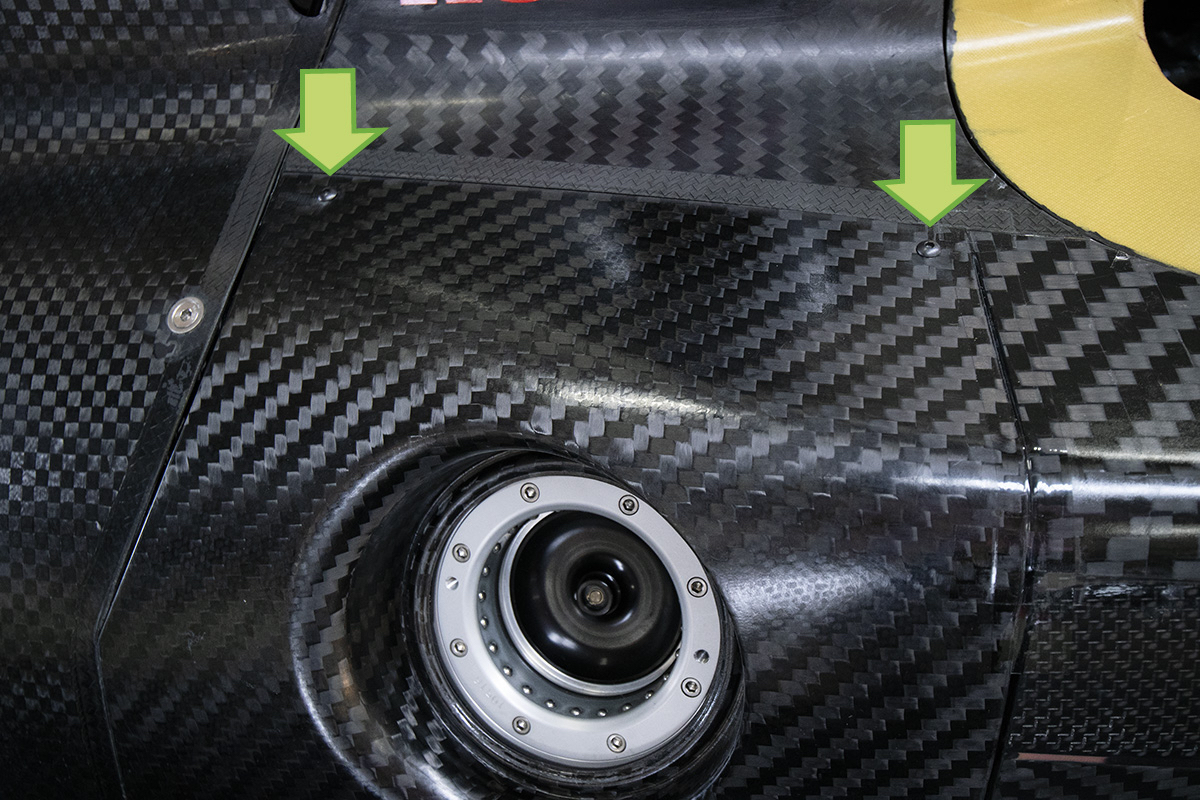

C(カーボン)FRPを型成形した地肌のままの「SF19」テストカーのモノコックを観察すると、とくにレッグスペース前端あたりからサスペンション機構収納部・前端面にかけて、カーボンファイバーの漆黒の糸だけではなく、アラミド繊維(商品名:ケブラー)と思われる黄色っぽい糸を混織したクロス(ファイバー類を織った“布”)が表層に貼り込まれていることがわかる。クラッシュ時に圧壊しながら衝撃を吸収するノーズコーンは、もともとこの色合いのクロスが貼られていることが多い。もちろん、モノコックタブのようなCFRP成形品は、糸の太さや種類、その織り方も様々なクロスを張り重ねて作る(積層)ものであり、ここで見えているのはその最外側層だけのことではあるけれど。

いずれにしても、こうして破壊強度を高める構造を織り込んでゆくと、同じ作り方をすれば必ず重くなる。そこでダラーラの設計陣は、軽量化にも意を注いだという。実際にそうした軽量設計をしようとなると、細部まで目を配る「減量」の積み重ね以外に道はなく、おそらくは「SF19」の、とくに車体骨格や外装部品の設計の中にもそうした要素が盛り込まれているに違いない。とりあえず現状の公表諸元には、ドライバーを含み「660kg以上」と、「SF14」と同じ数値が記載されている。

さらなる安全性向上へのアイテムとしては、F1が先導して採用するカテゴリーが徐々に増えつつあるコックピット上部・頭部保護部品であるHALOについても、「SF19」のモノコックは既に対応した構造になっている。HALOは、チタン合金のパイプで作られた三叉のフープ(とそのカバー)をモノコック上面に固定する構造だが、「SF19」の実車を確認すると、前側はフロント・ロールバーの突起が一体化されているカバーを外した所に、後両側はロールフープ下両側のモノコック平面部に取付孔2点ずつが設けられている。

HOLO装備による重量の増加がモータースポーツ界の話題に上っているが、三叉フープ単体の重量は7kg。何かが衝突した時にそこから車体側に加わる衝撃を受け止めるための構造を、モノコックに仕込んでおく必要があり、それによって増える重量が10kg以上あり、合計で20kgほどの増加になる、と言う話である。「SF19」のモノコックはその耐衝撃構造を組み込んだ上で、前述のように「SF14」と同等の重量までの軽量化を達成しているわけだ。

さらにFIAに対して、HALOなし・ありの両方でホモロゲーション(公認)を受けているので、現状ですでにどちらを使ってレースをしてもいい状況になっている。今後のテストの中で、HALOを装着した状態での確認も行うことを考えているとのこと。とはいえHALOについては、ドライバーに取っての視界、シグナル類や旗信号の視認性など走行上の問題だけではなく、転覆時にドライバーをどう救出するかなどの未確認点もあり、今後の世界的な動向、実際に起きてくる状況や評価などを見つつ、これからどうするかを考えてゆくという。

(ドライバーの頭部保護を狙うHALOの取付点は、コックピット開口部直前のフロント・ロールバー突起の根本(写真右)と後部ロールフープ根本両脇(写真左・矢印の位置にねじ穴)に準備されている)