Headline News

テクラボ第5戦レビュー 「巧者は淡々と、勝つ。」

2018年9月3日

異なる戦略が交錯するおもしろさ

いつものようにこの稿の最後に載せている決勝レースのラップタイム推移と毎周の順位変動を見れば明らかなように、今回のツインリンクもてぎ戦では、同じようなカーブが上下に並ぶのではなく、異なるパターンのカーブが交錯している。これが意味するのは、異なるレースプランで走ったドライバー&マシンがいて、それぞれの狙いが功を奏した、ということ。

表彰台に上がった3車のタイヤ戦略を見ても、石浦宏明がポールポジションからソフトでスタートして52周レースの40周まで引っ張ってミディアムに交換。平川亮はスターティンググリッド9番手からソフトでスタート、14周でソフトに履き替えて25周走り、終盤の12周をミディアムという2ストップ作戦。N.キャシディーはグリッド5番手からミディアムでスタート、10周でソフトに交換、とそれぞれに異なる選択をしている。

大雜把にまとめるなら、グリッド前方に位置した車両/ドライバーはスタートにソフトタイヤを選び(上記のキャシディーが例外)、中団以降ではミディアムタイヤでスタートして1ストップ、規定の2種別タイヤを使い分けていったのだが、グリッド15番手から10ポジション・アップした大嶋和也はミディアムでスタートして1周目でピットに飛び込んでソフトに交換、37周まで走って再度ソフトに履き替えるという、平川とは逆の2ストップ作戦。1周目のアクシデントでノーズを破損、結果にはつながらなかったが福住仁嶺も同じパターンを選んでいる。レースのほとんどをソフトで走るべく、ミディアムは最初の1周、まだ各車のペースが上がらない間だけで履き替えてしまうという、これはこれで論理的なレースプランである。

その中で、予選からずっと安定した速さを体現し、それがゆえにシンプルな戦略で最初にゴールラインを通過したのが石浦だった、とサマリー(要約)してもいいのだろうと思う。

全ての基本は「タイヤと路面の摩擦」

結局のところ、モータースポーツ・ドライビングとは「タイヤの摩擦力をどれだけ多く引き出し、使いこなせるか」に集約される。タイヤの接地面と路面が擦れ合うことで生み出される摩擦力を、滑りの方向をコントロールすることで駆動、制動、旋回のあらゆる方向に振り向け、そのバランスでクルマの動きを作り出す。必要な方向に使った摩擦力の総和が、ちょっと「理系」な表現をすると「積分値」が、1周のラップタイムやレース距離を走りきるタイムとなって現れる。それだけでなく、その摩擦力(グリップ)はタイヤのトレッド(踏面)表面と路面の間の「滑り」によって発生するのだが、ドライビングによってその「滑り」の量や速さが違ってくる。いうまでもなく、同じ大きさの摩擦力を引き出すのに滑りが大きい、あるいは速いと、タイヤの消耗が早く進む。今、スーパーフォーミュラを闘うドライバーの中で、この「最少の滑りで、必要な摩擦力を引き出す」ことに最も長けているのが、石浦なのではないだろうか。富士スピードウェイ、ツインリンクもてぎと続いた夏場の2連戦の両方でトップ争いを演じ、しかもその中で毎回、ソフトタイヤを最も長く走らせてラップタイムの落ち込み、いわゆるデグラデーションも他より明らかに小さかったことがそれを如実に示している。

前戦・富士では先手を打って(ソフトタイヤの消耗から、打たざるをえなかった、とも言えるのだが)、ミディアムタイヤに履き替えたキャシディーがその最初の「一撃」グリップをうまく引き出して、デグラデーションが進んだソフトを上回る速さで走った。それに対する反応が一瞬遅れたことで2位に甘んじた。しかし今回のもてぎでは、1周目、松下信治にわずかなタイミングの差で先行を許した後、その背後でソフトタイヤの消耗を極力押さえて走り続け、松下が20周を越えたあたりでソフトのラップタイムが落ち込むゾーンに入って27周でピットイン、前が開けると一気に序盤と変わらないラップタイムに上げて10周以上そのペースを保ち、トップの座をほぼ確定したのだった。

OTSを“撃つ”タイミングの妙

このスタートからのレースの流れについて、恒例のゴール直後に優勝車両担当エンジニアを招いて語るTECHNOLOGY LABORATYトークショーで、石浦とコンビを組む村田卓児エンジニアは「(ピットボックスの中で)スタートでうまく出たのを見て、サインガードまで歩いて行き(スタート・シークェンスの中でここに立つことは禁じられているので、チーム関係者は全車が走り去ってからピットロードを横切ってサインガードに設営したテントに入る)、そこのテレビを見たら抜かれてるでしょ。『どうしたんだ?』って…」。

表彰式と記者会見を終えて、オフィシャルステージの次なるコンテンツ、優勝ドライバー・トークショーのためにやってきた石浦が、その謎解きをしてくれた。「スタートでオーバーテイク・システムを使って、3~4コーナーまでは働いていたんです。4コーナー回ったところで切れて…。後(松下)はちょっと遅くボタンを押したんでしょうね、そこでまだ働いていて、4コーナーからの直線で一気に前に出られてしまいました。(OTS作動の有無で)加速が全然違うんですよ」。そう聞いて改めて実況映像を確認すると、ステアリングホイール上のボタンを押して5秒後に点滅を始めるロールフープのOTSインジケーターLEDが、石浦車は2コーナーを回る中で既に点灯しているのに対して、松下車は3コーナー進入時にはまだ消灯状態、4コーナー立ち上がりで点滅が始まっている。

ちなみに今年の決勝日、このステージ・コンテンツの構成から、優勝したドライバーとその担当エンジニアがレース後初めて顔を合わせるのは、オフィシャルステージ裏手の楽屋(テント)になっているので、その場でこうした状況説明が交わされたりもするのである。

さらにこのトップ争いの状況について、石浦はこうも振り返っていた。「松下選手の後に付いてしばらく走っていたら、けっこうタイヤを滑らせてマシンの挙動がふらついている。これは(ソフト)タイヤが厳しいだろうな、と思いました」。逆に石浦自身は松下のペースに合わせるしかない状況で、自らのソフトタイヤに無駄な滑りをさせないドライビングを続けていた。松下がピットに向かい、トップに立った直後からのペースアップは、ソフトのグリップ・パフォーマンスをまだ十分に残していたことを示しているのだから。

リードを築く石浦を襲ったのは…

とはいえ、その中でも不安要素がなかったわけではない。いや石浦自身が「これはリタイヤかな…」と思った瞬間があったという。松下がピットに向かったところから、それ以前よりもて1秒以上も速い1分36秒前後の周回を続けていた石浦のラップタイムが、34周目だけ、突然1分38秒3まで落ちた。タイミングモニターを見守っている観戦者の側からは、ソフトタイヤが全摩耗に近づいたか、と思ったのだが次の周回で1分36秒5に戻し、さらに1分36秒台前半のラップタイムを連ねた上で40周を完了してやっとピットに入ってきた。観る側としては「?」だったこの34周目、じつはダウンヒルストレート終わりのブレーキング、シフトダウンのパドル操作に対してギアが切り換わらない現象が発生していたのだった。「ギアが落ちない。そしたら(ステアリングホイールの)ディスプレイに『alarm』が点滅して…」。幸い、次のパドル操作にギアボックスが反応して事なきを得たのだったが。

最高速から一気に減速するダウンヒルストレート~90度コーナー飛び込みでは、リアホイールがほとんどロックアップするような状況の中で複数回のシフトダウンをする。つまり後輪~ギアボックスの出力軸側の回転が止まりそうになり、噛み合っている歯車組に駆動とは逆向きのトルク(回転力)が加わった状態でその噛み合い(ドグクラッチ)を抜き、次の歯車組のドグクラッチをスライドさせて噛み合わせなければならない。人間が操作するのならば歯車組に加わっている逆トルクを手で感じつつわずかにクラッチを抜いてドグ(爪)が抜けるタイミングを探り、アクセルを一瞬煽ってエンジン回転を上げる中から下の変速段の歯車組が噛み合うのを待つ、というプロセスを追うのだが、SF14のトランスミッションは、パドルスイッチの指令によって空圧シリンダーとスロットルバルブを動かし、このプロセスを一気に進める。そこにニュアンスはないので、とくにギアボックス内の逆トルクや歯車同士の回転速度差が大きく変化する状況の中では、ダウンシフトがスムーズに作動しない可能性がある。石浦がその可能性を指摘したので「なるほど」と思ったのだが、すでに5年目のSF14、ステアリングホイール内部の結線・接触部から変速動作を受け持つ機構内部まで、目に見えにくい疲労が染み込んできているのでは、という不安も残る。

災い転じて

この石浦の巧みなソフトタイヤの“履きこなし”には、もうひとつ伏線があった。

土曜日朝のフリー走行、開始15分の時点で最終コーナーを回り込んで加速に移ろうとした石浦のマシンのリアが流れた。そのままコーナー内側に巻き込む旋転運動に陥ってしまい、ピットロードとメインストレートを分ける壁にノーズがぶつかる寸前で何とか停止、そこで動けなくなって赤旗・走行中断の原因を作ってしまった。マシンにダメージはなかったが、この時履いていたミディアムタイヤはフラットスポットができて使用に堪えない状態になってしまった。そこでセッション再開後の残り時間およそ30分を、石浦は前戦から持ち越しのソフトタイヤで走らざるをえなくなった。

他のドライバーのほとんどは、セッションの残り15~10分を切るあたりまでミディアムタイヤで走り、そこでソフトに履き替えて予選(Q2・Q3)アタックのシミュレーション、というのが定番。このソフトでの予選ラン・シミュレーションができなかった…と石浦・村田コンビはマイナス面も口にしていたが、逆にソフトタイヤを装着して10周を重ねたことで「ソフトのセッティングがまとまってきた」とも振り返る。予選も大切だが、2種別タイヤを使い分けることが規定されている決勝レースに対しては、「速く走ることを追求する以上、ソフトタイヤをどう履きこなすか、セッティングも(ミディアムよりは)ソフトに合わせる」と村田エンジニアも言う。ミディアムに履き替えても、前後のグリップ・バランスとそこで生まれる車両挙動が大きく変化しないようなセッティングがまとまれば、そこからはドライビングで合わせ込んでもらう。この部分では、石浦が「マシンをどう操るかの“引き出し”が多い」ドライバーの一人であって、エンジニアとしても任せて大丈夫、という信頼関係ができあがっている。

ソフトのデグラデーション特性はつかめましたか?

この石浦=村田コンビ以外でも、今回のツインリンクもてぎでは、ソフトをうまく使って速いペースを維持できたドライバー+車両がレースの中でポジションを上げ、最終結果でも上位に入っている。その最右翼が平川であって、スターティング・グリッド9番手からまず1周目ヘアピンで山下健太をインから抜いて7番手、2周目3-4コーナーでキャシディー、3周目の同じ場所で山本尚貴を抜きさって5番手に。4周目の90度コーナーからN.カーティケヤンと並走状態に持ち込み、ビクトリーコーナーのアウト側からパス。さらに7周目のダウンヒルストレートでは3番手をゆく野尻智紀とOTSを撃ち合いながら90度~ビクトリーコーナーと並走に持ち込み、次の1コーナーでそのインにマシンをねじ込むようにして3番手にまでポジションを上げた。その後の2ストップのピットストップ・シークエンスを見ると、ソフトタイヤに加えて燃料搭載量も他より少なめにして、ここで順位をゲインする作戦を選んでいたわけだ。その後方では、J.ロシター、塚越広大といった面々もオーバーテイクを連発しつつ順位を上げていた。

平川はこの最初のソフトタイヤでのスティントを15周で切り上げてピットへ。再びソフト(予選はQ2止まり立ったので新品のはず)を履いてコースに戻ったところからは全体最速のペースを20周にわたって維持。もう1回のピットストップのための時間を稼ぎだした。コンビを組む中村成人エンジニアと組み上げたレースプランを、自らのドライビングで現実のものとしたという意味で、この日のベスト・パフォーマーだったと言っていいだろう。

それにしても、ソフトタイヤのデグラデーション特性の把握、それに対応する車両セットアップが勝負の鍵を握る、という状況がここ2戦ではっきりと見えてきた中、金曜日と土曜日朝、各1時間のフリー走行でソフトタイヤを最も長く走らせたのが石浦の10周、という状況は、筆者の目にはいささか不可思議に映る。適切な例ではないが、F1では金曜日のフリー走行で複数種のタイヤをできるだけ長く履き較べて、その走行データからそれぞれのタイヤの特性、デグラデーションの進行度合いを抽出、さらに土曜、日曜(決勝レース)と進む中でそのタイヤデータを修正しつつレース戦略を組み立てる、というアプローチを採っているという。そこまでのデータを収集するにはソフト、ミディアムの新品各2セットずつというスーパーフォーミュラの現状ではセット数が足りないことも確かだが、前戦の予選が雨だったこともあり、コンディションの良いソフトを持ち越していた今戦、フリー走行でソフトタイヤのロングランを試みる車両がいなかったのはなぜ? と思ったわけだ。そのタイム推移が他チームに参考にされたとしても、セットアップがそれぞれに異なり、燃料搭載量もわからない中では、他車の事例でタイヤ特性を把握するところまでは行かないはずである。

ともあれ、「もてぎはストップ&ゴーのコースで(必ずしもそう単純に言い切ることはできない、という内容は事前の“レースシナリオ”で説明してあるが)、オーバーテイクの機会が少ない」というこれまでの概説を覆す、観ておもしろく、同時に内容の濃いレースだった。そうなった最大の原因は、いうまでもなく2種別タイヤの存在と、その特質から導き出される250kmのレースをできるだけ速く走るための戦略に、じつは複数の選択肢があったことに集約される。ドライバーとエンジニアにとって、このタイヤ・パフォーマンスの“読み解き”は、まだまだ続いてゆく。ということは、観る側にとっての楽しみも続く、のではある。

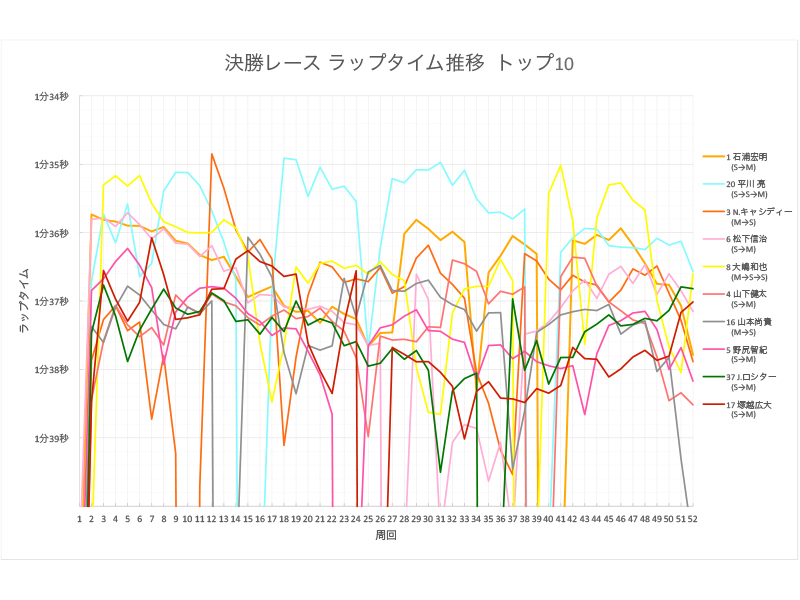

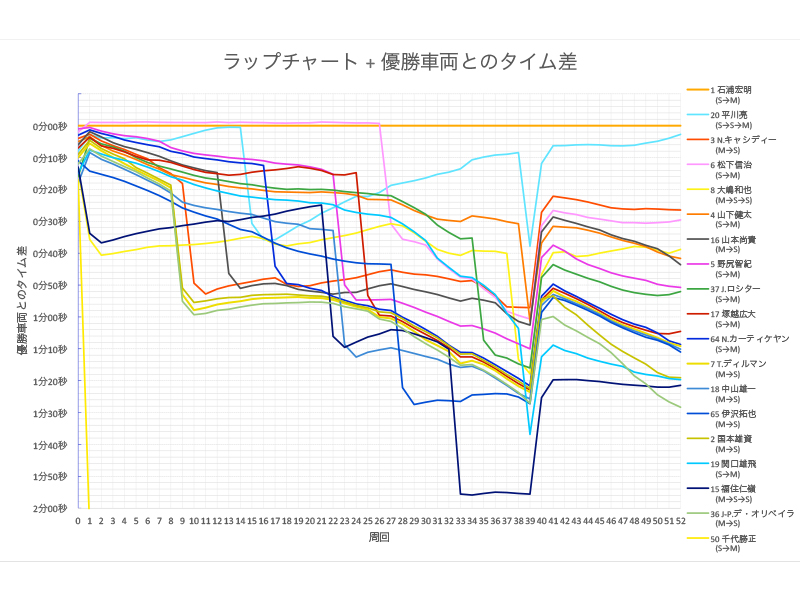

レース結果上位10車の52周毎周のラップタイム推移。前戦・富士のそれとは様相がだいぶ異なる。つまり各車・ドライバーのソフト、ミディアムそれぞれのタイムの出方、周回を重ねるにつれて現れるラップタイムの劣化(デグラデーション)が、ひとつの傾向として、すなわちあるひとつの曲線に乗る形で浮かび上がってこない。これは各車(ドライバー+エンジニア)が選択したレース戦略、つまり2種別タイヤの履き分け、それぞれのスティントでの燃料搭載量(重量)などが異なり、しかしレースを走りきった結果としては、それぞれに上位に入ってくることができた、という今回のレースの属性を意味すしているはずだ。優勝した石浦は、松下の背後でトップを狙っている状況の中では無理をせず(おそらくはタイヤに無駄な負荷をかけず)、前が空いたところで消耗を抑えていたソフトタイヤのグリップを連続して引き出し、ミディアムの新品と同等以上のラップタイムを連ねている。その中で1周だけ(34周目)1分38秒台までドロップしているのは、ダウンヒルストレート終端で変速トラブルが出たため。それでも他車に較べてソフトのグリップダウンが現れるのが他車・ドライバーに比して10周以上遅い。一方、2位を手にした平川のソフト→ソフトの2スティントの速さが突出している。スタートから7周目まではオーバーテイクのためのアタック連発の中でラップタイムも上下しているが、3番手に上がって前が空いてからのペースは速く、その1セット目のソフトを早めに履き替えてからさらにコンスタントに速い周回を続けた。ミディアムでスタートした中で、キャシディーは早めにソフトに履き替えてそこからのペースアップを狙い、最初の何ラップかはそれに成功したが、前にクルマが現れて追い抜きを試みるなどの中で本来狙ったレースタイムまでは届かなかったのかもしれない。大嶋のミディアム・スタート、ソフト→ソフトの2ストップ作戦も燃料搭載量がまだ多かったであろう2スティントめのペースを、最終スティント並みに上げることができていれば、さらなる順位ゲインが可能な策だったと思われる。

こうして整理してみても、現場で観たレースの様相そのままに、各所でタイム差が近いラインが並び、それぞれの状況で接近戦が演じられていたこと、そのラインが交差しているところで順位変動が多くあったことが見て取れる。とくに右肩上がりのラインが目につくのが平川であって、最初から先頭グループで走り、後半は独走状態に入った石浦に対して、異なる2ストップ作戦を選んでずっと差を詰めて行ったことが現れている。1周目の4~5コーナーで石浦を抜きトップに立った松下は、レース半ばのピットストップから順位を落としているが、ラップタイム推移と合わせて見ると、ソフトで走った最初のスティント・後半のタイムダウン(デグラデーション)が大きく、ここでソフトを履いてタイムを上げてきた平川、大嶋にピットストップで前に出られ、関口に前を押さえられたことで上位との差が開き36周目にその関口が一瞬失速したところで抜きにかかる中でキャシディーに前に出られてしまった。40周目に各車のトップ石浦とのタイム差が大きく減少している(右上がり)のは、いうまでもなく石浦がピットストップしたことによる。最終盤には、山本が大嶋、山下を押さえ込んで走るも抜かれ、さらに後方ではカーティケヤンを塚越が抜き、そこにディルマン、中山、伊沢が接近戦を演じつつゴールしている。