Headline News

テクラボ流第6戦レビュー「闘争本能、解放」

2018年10月4日

■自動車競争の醍醐味

おもしろかった。そう思いませんでしたか?

雨でレースそのものの開催が危ぶまれた日曜日、スタートを遅らせ、セーフティカー(SC)先導での7周、そして赤旗。グリッド上に19台が並んで57分間の待機。さらに4周のSC先導を経てようやくの「戦闘開始」。その瞬間から19人のドライバーたち全てが格闘戦モードに突入した。そこから再三のSC導入によってニュートライゼーションされるまでの21周(その間にもSCランはあったが)を振り返っての話。この、いつもよりずっと短いレースを、1シーンごとに声を上げて見入っていた中で、「エキサイティングでおもしろい自動車競走」を創り出すための“鍵”を複数見出すことができた、と思う。

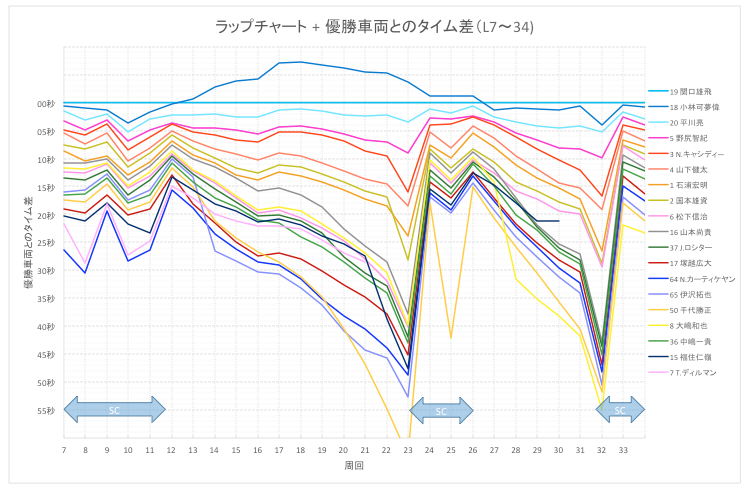

*グラフの詳細解説は最下段[cap]参照

*グラフの詳細解説は最下段[cap]参照

改めて、いつもと同じように各車がフィニッシュ(計時)ラインを通過したタイミングから、優勝車両(今回は19関口雄飛)を基準に、周回毎の順位とタイム差を折れ線で表示したグラフをまとめたので、確認していただきたい。そこには現れているのはまず、再開後と再度のSCランから開放された瞬間から間隔が詰まったままの平行線を描いているグループが複数あること。そのそれぞれの集団は各車1秒前後しかない間隔の接近戦を繰り広げていたのである。そしてそのラインが交叉するところは、その周回で順位が入れ替わったことを示している。上下に並んでいるラインが交叉したところはその周回でオーバーテイクがあったはずで、スピンなどで大きく順位を下げてゆく状況を除いてその交点を数えてみると、競争状況にあった実質15周の中で19回もある。

順位が入れ替わる瞬間に至るまでには、それに倍するオーバーテイクの試み、それをディフェンスする動きが演じられていたわけで、実際に映像で、あるいはコースサイドで見守る中で我々皆が目撃したように、いわゆる「ドッグファイト」が随所で展開されていた。それも単なる接近戦ではなく、コーナーからコーナーへ2台が並走を続け、さらにその背後に迫るマシンが重なり合うという、トップフォーミュラではきわめて珍しいバトルが何度も繰り広げられたのである。

この、自動車競走の醍醐味とも言える格闘戦が、スーパーフォーミュラの舞台で演じられるに至った要因はどこにあるのか。以下、その仮説を整理してみよう。

■岡山国際サーキットという“舞台”—路面

まず、岡山国際サーキットのコース、そして降り続ける雨によるウェット路面という条件。

岡山の路面は、2017年シーズンを前に再舗装(最表層を約4cm削ってのオーバーレイ)されて、雨量が多い時にはコースを横切る流れができていた部分などが改修されたけれど、いわゆるレコードラインとされて多くの車両が通過し、そのタイヤが踏んで摩擦したある幅の路面については、骨材すなわち砕石のエッジが削られていることなどもあり、ウェット路面になると滑りやすい。そこでウェット路面の時には走行ラインをがらっと変えることがこのコースの定石とされている。しばしば見受けられるのはコーナーのアウト側をずっと通る「アウト~アウト」の走り方。しかしドライ路面で多くの車両、そのタイヤが通過する「ライン」をタイヤの幅+α分だけでもずらせば、ウェット・グリップは十分に確保できるはず、というタイヤ・エンジニア某氏の証言もある。

別の見方として、1シーズン半前の表層再舗装によって、コースの幅方向にわたって舗装路面のグリップ・パフォーマンスが均質になったエリアが多い、という可能性もある。

どちらが“正解”かは今後の検証を待つとして、いずれにしてもコース上に「川」がほとんど現れなくなった中で、ウェット路面になったら水膜が厚い部分さえ避ければ、コース幅の中のどこを通ってもウェットタイヤのグリップに大きな差は出ない、はず。実際に今回、雨の中でコーナーからコーナーへ、SF14が並走するシーンが度々演じられたことから、異なる旋回ラインを通ってもコーナリングスピードが、すなわウェットタイヤのグリップがほとんど違わない状況だったことが読み取れる。

■岡山国際サーキットという“舞台”—コーナーの形

さらにそうしたサイド・バイ・サイドのコーナリングバトルが演じられた場所にもポイントがある。岡山国際サーキットの中でも中高速コーナーである1~2コーナー、そしてモスSから半径40~75Rの上り右コーナーのアトウッドまでは、ウェット路面を踏み回転するタイヤから巻き上がるウォータースクリーンも多く、追い越しのトライか難しいことは見ていても明らかだった。その先、バックストレートを走り抜けた先、ヘアピンから始まるツイスティな(曲がりくねった)・セクションで、お互いの位置関係、動き、呼吸を図りつつのやりとりが繰り広げられた。とくに左30Rのレッドマンから右30Rのホッブスへと切り返す上りダブルヘアピン、そこからマイクナイト~最終コーナーの右50R連続では、マシン同士の間隔がギュッと詰まり、仕掛けと防戦、並走が何度も何度も演じられたのではあった。その中で、T.ディルマンと福住仁嶺の最終コーナーでの同調スピン(そこまで並走を続けた中でディルマンのテールスライドがきっかけとなったが)が、セーフティカー(SC)導入のきっかけになったのだったが。

つまり、これだけのドッグファイトが展開された場所は「旋回速度が低いコーナーが連続するセクション」だった。ここに着目したい。

モータースポーツは「速く走る・操る」ことを競うものだが、それは「通過速度」や「平均速度」が「高い」こととイコールではない。むしろ今日のレーシングカーは車速が高いほど、コーナリングの自由度が、言い換えればドライビングの自由度が小さくなる。

改めてざっと復習しておくなら、今日的レース車両は空気の流れが車体に作用する力のうちの下向き成分、いわゆるダウンフォースによってタイヤを路面により強く押しつける(荷重をかける)ことによって、タイヤと路面の間の摩擦力を増やし、それで旋回速度を高めている。その結果、流体力学の基本どおり、車速(正確には対気速度)の二乗に比例してダウンフォースが増減、速度が高いほどタイヤの摩擦力は高まるが、その摩擦限界を使い切ってタイムを切り詰められる軌跡(コーナリングライン)の自由度は小さくなるし、前走車両が作り出す空気の乱れの影響は大きくなるから接近して走ることは難しい。前述のようにウェット路面ではウォータースクリーンの問題も出てくる。逆に速度が下がるとみるみる摩擦力が、すなわち旋回の限界速度が下がってゆく。今回、ドッグファイトが繰り広げられたセクションは、「空力的ダウンフォース」の寄与度が低いコーナーが連続する区間だったわけだ。ウェット路面だったので旋回速度はさらに下がり、ドライバーはタイヤの滑りを全身で感じながらマシン挙動のコントロールに集中すれば良い状況だった。

ここで付け加えておくなら、自動車の運動の全てを生み出している路面とタイヤの間で発生する摩擦力、いわゆるグリップは高いよりも低いほうが、ドライビングの巧拙が具体的に現れ、それがクルマの動きとして見ていてわかりやすい。これは私自身がレースコースから氷上まで、様々な路面でクルマの運動を組み立ててきた中で、間違いなく言えることだ。

■ドライバーたる者の本能的行動

もちろん、コンペティション・ドライバーたる者、ドライビングの自由度が大きければそれに応じて、コーナリングスピードが低かろうと高かろうと、その限界で走ることに集中する。そして同じ場に複数の競争相手が走るサーキットレースでは(ラリーなど他の多くの自動車競技は“単走”である)、前を走る者を追い抜こうとする動き、それを防ぐ動きを試みることは、競争者としての本能に近い。今日的レーシングカーでは、速度が上がるほどにその自由度がみるみる小さくなる、ということだ。

そしてもう一点、彼らがその「闘争本能」を解き放ち、“格闘戦”に突入していったのは、このレースが「短期決戦」、いつ終わってもおかしくないことを、皆が知っていたからだ。自分たちの前を行くセーフティカーがコースから外れた瞬間から、毎周毎周が、ひとつひとつのコーナーが勝負の場になる。ある程度の距離を走るいつもの競争ならば、タイヤの摩耗や燃料消費を抑えつつ、彼我の間隔も確かめながら、最後にゴールラインを切る時を想定して走り続けるのだが、今回は違う。前を行く車両を常に追いかけ、わずかでも隙があればそこを突く。そういう心理モードに「スイッチが入った」。その気迫、意志は、車両のちょっとした動きに現れ、見守る側にダイレクトに伝わってきた。

つまり、今回の岡山ラウンドの決勝レースがあんなにおもしろいものになったのは…

1. 岡山国際サーキットの路面。ウェットになったことで摩擦力が低下し、しかもコース幅の中で摩擦状況に大きな差がなかったこと。

2. 岡山国際サーキットのコースレイアウト。それも空力効果が小さくなるタイトコーナーが連続している区間の存在。さらにウェットで旋回速度が下がったこと。

3. 周回数が切り詰められたこと。それも雨とレース展開次第でいつ終わるかわからない状況。

この3つの条件が重なり合ったことで、ドライバーたちの闘争本能が開放され、タイヤとタイヤが接するぎりぎりの格闘戦が演じられたのだった。そうなって、ここで自動車競争を戦っているドライバーたちの技能と集中力がどれほど高いかを、改めて実感させられたのではある。

別の角度から見れば、車両の技術構築からレース・フォーマットまで、ここにトップフォーミュラのレースをおもしろく、エキサイティングなものにする「鍵」があると思うのだが、いかがだろうか。

■雨雲にも濃淡があった。

ここで改めて、今回の岡山ラウンドにおける決勝レースの流れを振り返っておこう。

この日の岡山県美作地域は、瀬戸内から能登まで伸びた長い線状降水帯の直下にあり、濃い雨雲が南から北へ刻々と流れている状態だった。前日から降雨量が多くなることが予想されていたため、レース距離を当初の68周・251.804km、最大1時間30分から「54周・199.962kmもしくは70分まで」に短縮してスタートすることが当日朝にアナウンスされた。ちなみにこのシリーズのルールブックである「2018年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則」の第6章3項には「本統一規則でいう『レース距離』は、2018年日本レース選手権規定第4条に定める当初のレース距離(レースがスタートするまでに短縮された場合には、その短縮された距離)を指すものとする。」と規定されている。つまり同規則・第7条 選手権得点に述べられている「不可抗力によるレース中止の場合の取り扱い」の(2)項、すなわち「先頭車両が2周回を完了し、かつ走行距離がレース距離の75%未満でレースが中止された場合、レースは成立し選手権得点の半分が与えられる。」の“75%”は、この時点で41周ということになった。

この時点でスタート時刻は13時55分の予定とされていたが、線状降水帯の雲と降水の現況と予想を追い続ける中、雨雲が少し薄くなる状況を待って、スタート前8分間ウォームアップのコースオープンは14時10分まで遅らされた。そこから各車がスターティンググリッドに着いた時には少し弱まっていた雨が再び量を増して落ちてきた中、14時55分、1時間遅れでセーフティカー先導のレーススタートとなった。この場合、フォーメーションラップはなく、隊列が動き出したところから周回がカウントされるのはご承知のとおり。

がしかし、雨は降り続けてコースを横切るように流れる「川」も現れて、各車は白いウォータースクリーンに包まれて視界がほとんど効かない状況。6周完了、7周目を走っているところで赤旗提示。手元のメモではこれが15時13分。全車がコース上の赤旗ライン、ここではメインストレートのコントロールライン手前に戻って止まり、いったんレース中断となる。

ここからは雨雲次第。この時サーキットにいた人々の多くが、天候が好転する可能性は小さいかも…と思っていたのではないだろうか。その中で、待つこと45分。雨雲の観測データにかすかに見えていた雨量が少ないゾーンが、北東へと流れる中でちょうどサーキットの上にかかってくる、という幸運が巡ってきた。

雨が弱くなったこの時間帯を逃さず、16時10分、再びセーフティカー先導で19台のマシンが動き出した。スターティンググリッドに予選順位のまま並んで停まっていたところからの再開。動き出してすぐにコントロールライン(計時ライン)を横切るので、これで7周完了。赤旗が提示されて皆が停まったこの周回は、形の上で57分55秒前後のラップタイムが記録されている。そのほとんどの時間を、メインストレートの上で過ごしたわけだ。

■SCから解放された瞬間に闘いは始まった。

再スタートしてみると、空から落ちてくる雨の量が減り、それに応じて路面を覆う水の量も減ってきたことが、19台×4輪のタイヤが巻き上げる水しぶきが、1時間前よりは薄くなっていることに現れていた。そこからSC先導のまま5周回、通算12周目を走っている中でセーフティカーのルーフ上フラッシュライトが消灯、13周目に向かう隊列から離れてピットロードに向かった。

ここで先頭を行く関口雄飛は、ダブルヘアピンの中から加速を強めて後方との差を開こうと試みるが、2番手の小林可夢偉はこうした駆け引きが巧み。最終コーナーに向けてスピードを乗せてゆき、メインストレートに入った時にはぴたりと背後につけてオーバーテイクシステム(OTS)作動、そのままテール・ツー・ノーズで前半の中速セクションを駆け抜けてゆく。そしてバックストレートでは両者OTSの撃ち合い。終端のヘアピンに飛び込むブレーキングで小林がイン側にマシンをねじ込むが、関口はアウト~アウトのラインで応戦、次の左25R直角のリボルバーに向けて両車並走、ここでは関口が前を守った。

しかしその先の短いストレートを抜けた先のダブルヘアピン、まずは左30Rに向けて小林が再びインを狙う。関口はその前をふさぐべく内に入るが、上り勾配になる立ち上がりから次の右30Rへの切り返しが苦しくなる。背後で小林はインからアウトに切り返し、レッドマンをタイトに回ってホッブスには緩い切り返しとなるアウトからアプローチ、立ち上がりで関口より早く加速体勢に入った。ここで両車の動きが交錯し、小林車のノーズが関口のテールコーンに接触する。それでも小林は加速で上回り、次の右50R、レッドマンへのアプローチでインを取り、ここでトップを奪取したのだった。これが今回の「濃縮された格闘戦」のファーストシーン。

最終コーナーをトップで立ち上がった小林のマシンは、しかし無傷ではなかった、ホッブス立ち上がりの接触でノーズ先端が横に割れたいたのである。メインストレートを駆け抜ける中でノーズ先端のブロック(軽い損傷ではこの部分だけ交換・補修ができるように作られている)が割れて上にめくれ上がってしまう。空力的には明らかに抵抗が大きくなり、リアウィングに向かう気流にも影響が出る。モノコックタブ前端面はほぼ塞がれているとはいえ、ドライバーに風を送るための穴が加工されているし、足元から水しぶきが進入してくるはずだ。電動パワーステアリングのモーターと制御ユニットがの前端隔壁のノーズ側に露出しているから、それが水をかぶって故障しないか。見る側にとってはヒヤヒヤする状態となった。

しかし小林は最速ペースの周回を続け、関口以下を引き離してゆく。5周する間に7.2秒までリードを築いてしまった。

■上手の手から水が洩れる。

このまま小林が逃げるのか? 後から追う関口、そして平川亮はペースアップは難しいのか? その後方7番手あたりまでも徐々に間隔が広がり始めた…というところで、9番手にいた大嶋和也以下6台集団の中で、格闘戦がヒートアップしてゆく。とりわけ後方からのスタートになっていた福住とディルマンの若手二人が、定石と思われているラインもものかわ、どこからでもアタックを仕掛ける走りを繰り広げていた。ペースが上がらない山本尚貴にこの集団が追いつき、いっそう間隔が詰まった状況から、前述した最終コーナーでの並列スピン。もっともアグレッシブなアタックを続けていたディルマンはフロントウィングを壊しつつコース外側のグラベルにタイヤを埋めてしまう。これが22周目を終わろうとする時のアクシデント。この車両排除のためにセーフティカーが導入された。

ここから4周のセーフティカー・ラン。26周目のバックストレート・エンドでセーフティカーのフラッシュライトが消えた。今回は先頭でペースを作れるのは小林。ダブルヘアピンに入る手前で極端に速度を落とした。これで後方は大渋滞、関口はこの速度低下に合わせきれずダブルヘアピンひとつ目で小林と並ぶぐらいまで前に出てしまう。これで上り勾配の中、アクセルを踏み込めない状態。そこで小林はダブルヘアピン立ち上がりに向けて一気に加速に入り、このタイミングのずれを利して十分に間隔を広げて最終コーナー、そしてメインストレートへとスピードを乗せていった。

いったん築いた5秒ほどのリードはSC導入で失われたけれど、ここですでに残り時間13分余。このリスタートの駆け引きで小林逃げきれるか、と思われたのだが…。

戦闘再開直後の27周目、1周前にはしてやったりの速度管理をみせた同じ場所、パドック裏の短いストレートからダブルヘアピンに向けて左にターンインする所で、小林はコースを踏み外してしまう。減速がわずかに足りず、そこで舵を切り込むもののタイヤが十分なコーナリングフォースを発生できずに旋回円が外に膨らんでグラベルへ。コースに戻ろうとする小林の横を関口がすり抜けていった。そのすぐ後ろに迫っていた平川の前に何とか戻り、関口-小林-平川という順序で27周目を完了する。

■そして、タイムリミット。

この後、関口と小林の差は1.2秒ほどで推移してゆく。彼ならではの深いブレーキングで間隔を切り詰め、OTSも使って追う小林。もう少しだけ接近して、そこで二人の最後の攻防が演じられるか…と期待が高まりつつあった31周目、先ほどのスピンの後、もう一度、中嶋一貴、J.ロシター、そして山本尚貴を次々に抜いてきた福住が、アトウッドの回り込みから上り勾配を加速旋回してゆくポイントでリアタイヤが滑ってスピン、そのままコースの中に停まってしまった。前が空いてペースを上げたところで先ほどから強まってきた雨に足をすくわれた。そんなスピンだった。

これでこの区間はポストで黄旗振動、追い越し禁止。32周目に入っいたトップグループがそこへ差しかかる。モスSの立ち上がりから速度を抑えた関口の後方で、小林との差が一気に詰まり、小林はアトウッドへのアプローチでインを突こうとする動きを見せたが、そこでイエローフラッグを視認、そのまま順位を保ってコーナリングしてゆく。そしてここで再びのセーフティカー導入。残り時間は5分。もはやセーフティカー先導のままフィニッシュラインを越えるしかない。

こうして、一瞬たりとも目を離すことができなかった40分弱、実質10+6周の「スーパーフォーミュラによる格闘戦」は幕を閉じた。落ち着いてから振り返ってみると。2度目のセーフティカー・ラン、23~26周目の中で、小林が水の多い路面を“拾いながら”走っているのではないかと思えた瞬間が何度かあった。あの状況でウェットタイヤの表面を冷やそうとしていたのだとすれば…と思いを巡らせてみる。

レース終了後に顔を合わせたTV中継ピットレポーターの松田次生さんもこの点に着目していて、「18(小林車)は、タイヤ内圧と車高(車両底面の地上高)のセッティングが他より高かったのではないかな? 内圧を高くすればそれだけでも(タイヤが径方向にも膨らんで)車高は何mmか上がるし。それで路面に川のあるところにも突っ込んで行けたのでは? 逆にタイヤの消耗は早かったかも…」と仮説を組み立てていた。

蛇足になるが少しだけ読み解きを追加するならば、まずセーフティカー先導でスターティンググリッドから動き出す段階で、タイヤ内圧を高めに設定しておく。これで水膜を踏んでタイヤ温度がなかなか上がらない状況の中でも最適内圧になるのが早くなり、それなりのグリップを得ることができる。しかしトレッド・コンパウンドの発熱が早くなった分だけ、摩耗の進行も早く進んでいたのではないか…といった仮説が浮かび上がってくるのではあった。

[cap]

決勝レース・毎周の計時ライン通過時刻から、優勝した19関口を基準に各車の時間間隔(マイナスは関口に対して先行していることを示す)をプロットすると、各周回での順位と各車相互のタイム差が現れてくる。同時にそれぞれの折れ線の傾きから優勝車両を基準にした各車のペースも見て取ることができる。3回のセーフティカー・ランにはさまれた10周と6周の2パートで、折れ線の間隔が詰まっている何台かずつのグループは、それぞれに接近した戦いを続けていること、そしてその線が交叉している周回は、その周のどこかで順位変動すなわちオーバーテイクがあったことを示している。トップ集団で見れば最初のセーフティカー(SC)・ランが終わった周回で関口を抜いた小林が、そこから4~5周にわたって他より速いペースで走ってリードを築いたが、その後はややペースが鈍った(抑えた?)一方、平川のペースが良くなったことが見て取れる。最後尾ちかくからのスタートとなった福住とディルマンが、戦闘開始となった13周目から毎周のように前を行くクルマを追い抜き、彼らを含めた9~14番手のグループは16周目から6台が3~4秒の中に詰まった接近状態を続けて行く。22周目、福住にディルマンが並びかけたところで両者スピン、ディルマンはここでリタイヤ。SCが導入されて再び各車の間隔がぐっと詰まる。そのSCが離れた後の26周目に小林と関口の線がクロス、トップが入れ替わる。二人の差は約1秒で推移するが、後方からまたオーバーテイクを重ねていた福住が31周目にストップ。その黄旗区間を通る中で1-2番手の差が詰まったが、ここで再度のSC導入となった。