Headline News

難しくて、濃くて、心揺さぶる“競争” 2018年最終戦レビュー

2018年11月26日

勝負の時、来たる。

土曜日朝のフリー走行を終えて、ピットの裏ですれ違ったコータローさんこと、ニック・キャシディー(KONDO RACING)担当の田中耕太郎エンジニアは、いつもになくシリアスな表情。額に皺を寄せて、「胃が痛いよ…」と呟きながら通りすぎていった。近年は、走行セッション中はいざ知らず、幕間の時間帯は飄々と、笑顔を交えて言葉をかわすことが多いのに、今回は勝つ気満々と拝察した。

その一方で、スポーツには、勝負事には、「流れ」がある。この日、その流れをつかんだのは、シリーズポイント4点差の2番手、勝った者がチャンピオンという条件の下に競うライバルの一角、山本尚貴(TEAM MUGEN)と阿部和也エンジニアのペアだった。

昼過ぎの予選Q1、12時35分に始まったこのセッションを「いつもの」シークエンスで進めるならば20分間の前半7~8分を使って一度目のアタック、マシンの挙動を確かめるとともにQ2進出に向けたラップタイムを残しておく。この時も、昨年度チャンピオンとして最も1コーナー寄りのピットに収まるJMS P.MU/CERUMO・INGINGの2台、その中でも山本と同点のシリーズ2位に付ける石浦宏明を先頭に、各車が踵を接してコースインして行った。山本はそのすぐ後ろ、3番目にコースイン。一方、キャシディーは“トラフィック”の中に埋もれるのを嫌ったのか、コースオープンから1分待機した後、ピットボックスを後にする。

ここでアクシデント発生。。Q1開始から5分が過ぎた時、ピットエントリーロードに1台のマシンが入ってきた。野尻智紀(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)だ。そのままピットロードの最終コーナー側、コントロールタワーの前に停まってしまう。その後部から黒い煙が立ちのぼる。すぐに消火器の白い霧を浴びて大事には至らなかったが、現場でエンジンカウルを外したところで、エンジン周辺のとくに右側に火炎が舐めた痕が残り、エンジンからトランスミッションケースとその上に搭載されているばね+ダンパー・ユニットなど全体が黒い煤にまみれていた。ターボチャージャーへの潤滑油配管が外れるなどして漏れたオイルが高温になっている排気管にかかって火が出て、C(カーボン)FRPのカウルが内面側から燃えた(焦げた)ものと思われる。

この野尻車のトラブルでオイルがコースの広範囲に出てしまい、その処理のためにいったん赤旗提示、走行中断となった。Q1で装着が指定されているミディアムタイヤの場合、この時の路面温度、30℃程度だとアウトラップを含めて2周暖めて計測3周目にアタック、あるいはもう1周暖めるか、というのが定番。ほとんどのドライバーは、アタックラップに入ろうかというところで赤旗が出てしまったのである。この赤旗提示までに計測2周を完了できたのは、石浦、山本、国本の3人のみ。ここで山本は1分38秒591を早くも記録、タイミングモニターの最上列にその計時値とともに表示された。コースインしてすぐに直前に出た国本をパスして前方に広いスペースを確保、石浦も抜いて一気に先頭に立ってウォームアップ2周からファーストアタックを敢行、赤旗提示直前に計時ラインを通過したのである。

流れをつかめばリズムも落ち着く。

午前中のフリー走行はウェット路面でタイムは出ず。前日のプラクティスでソフトタイヤを履いてアタック・シミュレーションを行った面々の中で最速が関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)の1分38秒483だったから、ミディアムでのこのタイムは、Q2への進出にまず問題なし、というレベルだった。山本はここからほぼ15分の中断を余裕を持って待つことができた。他では国本と中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が1分39秒台半ば、福住仁嶺(TEAM MUGEN)が1分40秒台を記録しているが、これでは安全圏とは言えない。これ以後は予選走行ができない野尻を除いた17人のドライバーたちは、残り14分の中で新品1セットを投入してのアタックランには3~4周、7分は必要になるわけで、その前に一度使ったセットでクイックラップを試みつつセットアップの確認をしておきたいとなれば、時間とも競争しなければならなくなった。

12時55分、セッション再開。ピットロード出口のシグナルがグリーンに変わる前から、CERUMO・INGINGの2台、T.ディルマン(UOMO SUNOCO TEAM LEMANS)、IMPULの2台、小林可夢偉(carrozzeria TEAM LCMG)…とマシンの行列ができていた。今回も先頭で出て行った石浦と国本、塚越広大(REAL RACING)は1周だけでピットに戻り、平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、大嶋和也(UOMO SUNOCO TEAM LEMANS)、福住、山本、中嶋、J.ロシター(VANTELIN TEAM TOM’S)はピット内で静観、2度目の走行を待つ。ここで小林は1周でピットに戻り、おそらくタイヤを新品に替えて再度コースイン、他のマシンの多くがピットに戻って空いたコースで早めのアタックを試みる。インパルの関口雄飛と平川亮は隊列の前の方でコースインしたところからペースを上げずに周回、関口は2周タイヤを暖めてからクイックラップへ、平川ははもう1周多く回ってから、と、これもコース上にマシンが少ない状況でアタックランを試みる戦術を選んだ。間隙を突くこの作戦で、小林7番手、平川10番手でQ2への切符を手にしたが、関口はチームメイトに0.5秒ほど遅れて17番手、Q2進出を逸した。

セッション残り時間7分を切った時点から、いつものように各チームが動き出す。その中でKONDO RACINGの2車は3周目に入ったところでチェッカードフラッグが提示されるぎりぎりのタイミング、終了5分前まで待って、ピットを後にする。ここでも、平静な心境からコンセントレーションを高めていたであろう山本が1分38秒477と、ファーストランのタイムを0.114秒削り取って、タイミングモニターの最上列を譲らない。

時々刻々と変化する路面

10分のインターバル(チェッカードフラッグを受けてから1周してピットに戻ったドライバーにとっては1~2分少ない)を置いて、Q2開始。これもいつものことだが、ソフトタイヤでの1アタックだけになるQ2とQ3では、最初から“出撃”してゆくドライバー/マシンはいない。この時も7分間のセッションの2分が過ぎてからそれぞれに動き出す。まずコースに向かったのは松下信治(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)。30秒遅れてCERUMO・INGING、KONDO RACING、IMPULの平川…と次々にピットを後にする。ここからどう攻めるかの戦術で問題になるのは、Q2から投入するソフトタイヤをどう使うか。とくにウォームアップをアウトラップだけの1周にするか、もう1周するかの選択。しかも直前のフリー走行はウエット路面で、この日のコンディションでのソフトの“発動”状況を確かめることができなかった。

そもそもこの最終戦は、ドライ路面で走れた金曜日の専有走行から、皆のタイムが伸びない。結局、この状況は予選を通して、さらには日曜日の決勝レースまで続くのだが。その要因としてはやはりETCRが併催されたことがありそうだった。横浜ゴムのエンジニアによれば、スーパーフォーミュラとTCRのタイヤに使われているコンパウンドは「かなり近い素材配合」とのことなので、路面に付着したトレッドラバーの“相性”によってグリップが出ない、ということではなさそうだ。そうなるとやはり、クルマの特性(TCR車両は前輪駆動。とくに減速円では前2+後外側1の3輪で旋回してゆく)やドライビングによってタイヤが通過する軌跡(ライン)が異なること、WTCRのドライバーたちの中に縁石を踏み越えて路外の土や砂をコースに持ち込んでくるワイルドな人士がいること(コースサイドで観察したところでは、トップ10クラスのドライバーはやはりスムーズで4輪をコース内にきれいにとどめる走りを見せる。成り行きコーナリングでランオフエリアを突っ切るのは後方集団の人々)、そして金曜日の夜から土曜日朝にかけてかなりの量の雨が降ったことなど、タイヤと路面の摩擦に「いつもと違う」状況を引き起こした可能性が大きい。

さらに、配合の異なるトレッドコンパウンドが路面に付着してグリップの強さや感触に影響する、という意味では、サポートレースとして開催される86/BRZレースが、120台もの車両が履いて走るタイヤが4メイクスに分かれていることの影響が大きい、という話もある。これらが重なり合って、この終末の路面コンディションはグリップが出にくいうえに走るセッションごとに変化する、なんともわかりにくい状況になっていたと思われるのだ。

ソフトタイヤのピークを探る。

話をQ2に戻そう。このセッションに臨んで山本と福住のTEAM MUGEN勢、そして大嶋は他よりもさらに1分以上ピットボックスにとどまり、残り3分20秒というタイミングでコースインしていった。14名の中でこの3人だけはアウトラップの後、2周目でアタックを選んだのである。その結果は、山本だけがアタックに成功、しかもまたトップタイム。セクター2・3・4で全体ベストを記録している。それに続いてQ3進出を果たした7人はいずれも2周暖めてからのアタックだったが、セクター1のタイムは伸びるものの、デグナーから先で山本のタイムには届かない。この時の路面では、ソフトのピークグリップは2周目後半に出てくる状況だった、ということになる。2周目アタックを敢行した山本の場合、セクター1の後半、2~3コーナーからS字にかけてのグリップとリズムが重要な区間をどうコントロールするか、が鍵を握っていたわけで、そこではここ鈴鹿に対する山本の自信、マシンを操る中での確信が大きな武器になっていたと考えられる。

そしてQ3。ここでも7分の時間枠の最初の2分あまり、動きはない。2分30秒を経過した最初に動いたのは山下健太。3分が過ぎるところでキャシディーがピットを後にする。N.カーティケヤン(TCS NAKAJIMA RACING)、平川、小林が続いて出た。さらに30秒経過、Q2と同じタイミングで山本が出撃。塚越広大、中嶋が続く。今回は山下とキャシディーが2周のウォームアップ、他の6人はアウトラップだけでタイヤを暖め、次の 1周に集中するパターンを選んできた。

その結果は、山本がセクター1と4でベストタイムを記録してトップ、セクター3が最速だった山下が2番手。キャシディーはセクター1こそ山本に4/1000秒優ったもののセクター2で0.2秒、セクター3では0.25秒ほどの後れをとって予選4番手となった。その前に入ったのは中嶋、塚越が5番手、平川は早めのタイミングでの2周目アタックが功を奏さず6番手。小林とカーティケヤンはアタックラップでミスがあって予選らしいタイムは残せずに終わっている。

鈴鹿に入るまではチャンピオン・コンテンダーの一人だった石浦が予選11位に沈み、わずかな可能性を残していた関口が16位、平川も6位という状況で、シリーズ制覇の可能性は積算得点トップのキャシディーと、この日ポールポジションの得点1点を加算して5点差に迫った(石浦も同点だが)山本の二人に絞られそうだ。夕暮れを迎えたピットエリアを、そんな雰囲気が包んでいた。

決戦を目前にして

一夜明けて…。

スーパーフォーミュラのタイムスケジュールはいつものように朝一番のフリー走行から始まる。その走り始めで山本のマシンはスプーンカーブの入口などでマシンの後方に白っぽい煙が伸びる。キャシディーも山本ほど濃い煙ではないが同様の症状。おそらく燃料をフルタンクまで積んだ状態でどこまで車高(底面地上高)を下げられるか、を確かめていたのではないか。速度が乗ってダウンフォースが出ているところからブレーキング、フロントが沈んだ時に車体底面前端側が路面に擦ったことによって出る煙だと思われたことから、そういう推測ができる。

このセッションは、最初にソフトタイヤを装着して出て行った車両が13台。キャシディーもその1台だった。ここでソフトでセミ・ロングランを試み、その摩耗とラップタイムの変化(低下)を確かめようという算段だ。しかし先ほども触れたように、今回のイベントはWTCR併催。日曜日もこのフリー走行の後、WTCRのレース2・9周、レース3・11周の2回のレースが戦われた後にスーパーフォーミュラの決勝レース、というスケジュールが組まれている。ここで現れたタイヤの摩擦状況、車両の動きのディテールなどはあくまでも「参考レベル」だと受け止めつつ、決勝レースに向けた戦略やセットアップを考えるしかない。

山本+阿部エンジニアのコンビは、このセッションをミディアムタイヤで通した。平川がS字でコースアウトしたことによる赤旗中断の後、そのセットのままで最後に1分41秒203を出して全体の4番手。決勝直前の8分間ウォームアップでも、ピットスルーからスタート時のクラッチミートを確かめつつ3周しただけ、コントロールラインを通過した計時ラップはなし、と自分たちのプログラムに集中していた。

一方、キャシディー+田中エンジニアのほうは朝のフリー走行の前半はソフトタイヤで走り、その連続周回3周目に1分41秒360を記録、 赤旗中断の間にミディアムに履き替えて1分42秒378まで出してこのセッションを終えている。こちらは別の意味で、この終末を通してチャンピオンに向けた集中力を高めていることが伝わってくる動きだった。

独走か?

決勝レースのスターティンググリッド、山本は多くのマシンが位置に付いた後からその車列の間を抜けてコース左側最前列のポジションまでやってきた。タイヤは前方スタートの定石どおりソフト装着。脇のタイヤラックにはミディアムも持ち込んでいるが履き替える気配はなく、確信の選択だ。そしてリアウィングのメインプレーン(主翼部分)迎角を調節する翼端板前上部の孔のうち下から2番目・迎角30度に設定。対する右斜め後ろに位置するキャシディー車はミディアムタイヤを選択、リアウィング迎角はいちばん下の固定孔、すなわち最大の32度。履いているタイヤはミディアム。ソフトも各輪の横に並べて置いて「いざとなれば…」と見せてはいたが、ミディアムでのスタートはこちらも“決め打ち”だった。

-

No.16 山本尚貴の翼端板(下から2番目/仰角30度。この孔位置を下げるほど一体に組まれたメインプレーン+フラップの迎角が増える=ダウンフォース(と空気抵抗)が大きくなる)

-

No.3ニック・キャシディーの翼端板(一番下/仰角最大の32度。SF14に設定されている中で最も低い=メインプレーン+フラップの迎角が大きい32度、すなわちダウンフォース(と空気抵抗)が最大になるポジションを選んでいる)

グリッド前半で他にミディアムを装着していたのは、平川、小林、国本。リアウィング迎角に関しては、塚越、国本、石浦が下から3つ目の孔、28度と他より浅い迎角を選んでいた。

スタートは山本はミスなくきれいに発進、いつものことだが3番手の中嶋は蹴り出しが良く、直前・右側の山下に1コーナー手前までで並びかけるが順位変動はなく、先頭集団はグリッドのままの順位で1-2コーナーを抜けて行った。そこから5番グリッドから出た塚越が前を行くキャシディーを追い立てる。彼はソフト、キャシディーはミディアム。タイヤのグリップとその発動の早さが違うのがここで現れた。1周目を終わろうとするシケインで塚越のアタック成功、この段階ではキャシディーもまだ無理はしない。中団では、やはりミディアムでスタートした平川、小林が順位を落とし、この段階での隊列は山本-山下-中嶋-塚越-キャシディー-カーティケヤン-松下-平川…となった。

ここから山本が他より一段と速いペースで周回を重ねて行く。2、3番手を走る山下、中嶋と比較しても毎周0.5秒前後上回るラップタイムを続けて10周目では5.5秒のリード。レースの1/3を過ぎる15周目には、山下に対して6.8秒、中嶋がこの周で早めにピットストップしたので3番手に上がったキャシディーに対しては15.2秒のギャップを築く。この段階で、コース上の“見た目”では「山本、独走」となっていた。

そして19周完了で山本がピットロードに滑り込んでくる。ソフトからミディアムへのタイヤ交換、燃料補給9.7秒で静止時間11.4秒。前の周にルーティン・ピットストップを行っていた山下の前、7秒ほどのリードを保ったまま、ここまでにピットストップを済ませた13台の先頭に戻る。

見えない“接戦”

しかしここからの「勝負の鍵」は、ミディアムタイヤのまま先頭を走るキャシディーと山本、それぞれのペースとギャップ。

キャシディーとしてはピットストップして山本の前に戻るためには、ピットロード走行のロスタイム25秒、作業のための停止時間12秒、合計37秒プラスαのギャップが必要だ。しかし、山本がミディアムに履き替えたのに対してキャシディーはソフトへの履き替え。ピットアウトしてからソフトのグリップを引き出して走れれば、毎周1秒かそれ以上速く走れる、はずだ。とくに走り出しから10周ぐらいまでは。もし、ピットアウトして山本の背後に戻ったとしても、このソフトの“一撃”で届くギャップであれば、ゴールに向けてコース上での勝負になる。

それが十分にわかっているから、ここからキャシディーはフルアタック・モードに入る。20周目、キャシディーはそこまでの1分43秒台後半のペースから1分43秒447にペースを上げた。ここでタイミングモニターの最上列に出たキャシディーからアウトラップを回ってきた山本までのタイムギャップは30.0秒。山本も22周目には暖まったミディアム、予選Q1で使っただけの新同品の“一撃”グリップを引き出して1分43秒369を出し、キャシディーを0.186秒上回る。しかしキャシディーもここまで走って来たミディアムで、ここから10周にわたって山本と同じか、速いラップタイムを続けて行く。25周目には山本に対して0.237秒速く、さらに3周にわたって1分43秒台前半を続けて、山本との差を32.35秒まで広げた。

そして29周完了のタイミングでピットロードにマシンを向ける。もちろん、“オーバーカット”して山本の前に出られる時間差ではない。ピットでの静止時間は山本よりわずかに長い11.9秒だったが、アウトラップを走り終えた30周目、山本とのギャップは7.579秒。しかし予選4周だけ走ったソフトタイヤに履き替え、早くもこの周の後半、セクター3、4ではそこまでのミディアムタイヤでのパーソナルベストを更新するペースに持ってゆく。

キャシディーが追走体勢に入ったことは伝えられずともわかる山本も、そこまで1分44秒前後で落ち着きかけていたペースを、31周目には1分42秒886まで上げる。しかしソフトタイヤのグリップを引き出すキャシディーは1分41秒733。ギャップは一気に1.15秒詰まって6.426秒。残り周回は12周…。

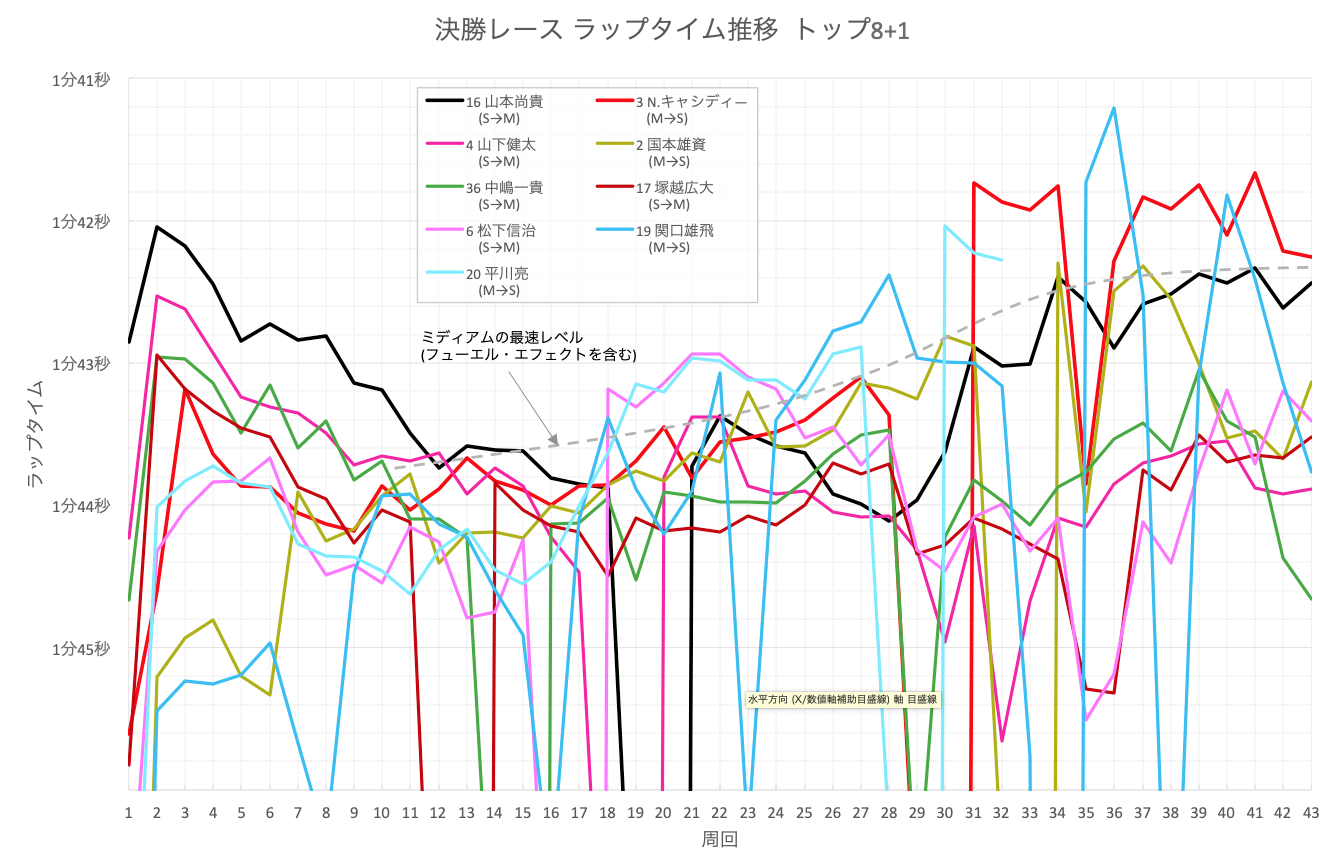

決勝レース上位8位までに、アクシデントがなければ3位の可能性が高かった平川を加えた9名の43周にわたるラップタイムの推移。勝利を手にした山本はスタートからレースの1/3までソフトを履いて他を引き離す早さを見せ、ミディアムに履き替えた後もキャシディーとの直接対決になった31周目以降の速さも突出している。キャシディーはミディアムでスタートして山本がピットインした19周目から10周、ラップタイムが一気に上がり、自身ピットインしてソフトに履き替えてからの追走ではデグラデーション傾向をねじふせるような最速レベルのラップタイムを続けた。35周目、タイヤ汚れ・摩擦低下によると思われる2秒近いタイムロスが惜しい。関口、平川のインパル勢も一発の速さを見せている。しかしこのラップタイム推移を見ても、この日、誰よりも速く走ったのは、それぞれ異なるタイヤ戦略を選んだ山本とキャシディーであったこと、そして彼らがタイヤ摩耗(と燃料重量の変化)による平均的なペース配分を集中力で乗り越えるドライビングを続けたことが伝わってくる。

決勝レース上位8位までに、アクシデントがなければ3位の可能性が高かった平川を加えた9名の43周にわたるラップタイムの推移。勝利を手にした山本はスタートからレースの1/3までソフトを履いて他を引き離す早さを見せ、ミディアムに履き替えた後もキャシディーとの直接対決になった31周目以降の速さも突出している。キャシディーはミディアムでスタートして山本がピットインした19周目から10周、ラップタイムが一気に上がり、自身ピットインしてソフトに履き替えてからの追走ではデグラデーション傾向をねじふせるような最速レベルのラップタイムを続けた。35周目、タイヤ汚れ・摩擦低下によると思われる2秒近いタイムロスが惜しい。関口、平川のインパル勢も一発の速さを見せている。しかしこのラップタイム推移を見ても、この日、誰よりも速く走ったのは、それぞれ異なるタイヤ戦略を選んだ山本とキャシディーであったこと、そして彼らがタイヤ摩耗(と燃料重量の変化)による平均的なペース配分を集中力で乗り越えるドライビングを続けたことが伝わってくる。

闘いは全ての場所で

チャンピオンを争う二人のマッチレース、という様相を呈してきた状況の中、もちろん他の17人のドライバーたちも“闘い”を繰り広げていた。それぞれの集団の中でのつばぜり合い、オーバーテイクシステム(OTS)を撃ち合いつつ前に出ようと試みる/その動きを封じるべく動く。これがコース1周の中にギュッと詰まって演じられるのが今日のスーパーフォーミュラである。この時もコース上では6番手、(まだピットストップしていない車両を除くと)実質的には3番手を争うグループが5台。ここからピットストップする3台も戻って来たところではこのグループに加わる位置関係。さらにその15秒ほど後方に実質8~12位を争う5台が、それぞれに連なって闘っていた。

その中で、ミディアムタイヤでのスタートを選び、キャシディーの1周前にソフトに履き替えて山下の後ろ、中嶋、塚越、松下の3台が踵を接して走る(この4人はソフトでスタート、ミディアムに交換済)、その直前に戻った平川も一気に1分42秒台にペースを上げ、山下を抜き去った。これで3番手で戻ってきた34周目のメインストレート、平川の右リアタイヤがバースト。マシンはスピンモードに陥ってコースを左から右に横切り、最終的にはピットロード出口先、内側のガードレールにリアから当たってグリーン上に停まった。その前に抜いた山下との間が早くもかなり開いていて、巻き込まれるクルマがいなかった。車両の停止位置もコースからは十分に距離があり、かつ1コーナーに向かう車両の動きの延長線上にもなかったことで、セーフティカーの導入もなく、レースはそのまま進む。

平川はこの日午前のフリー走行でも同じように右リアタイヤ(ソフトで走行中)が壊れてS字でスピン、コースアウトしてマシンを小破している。レース後、横浜ゴムのエンジニアに確認したところでは、2度のタイヤトラブルはどちらもあらかじめ設定した内圧が低すぎた(横浜ゴムから最低限、これだけの内圧を確保してほしい、という数値が指定されている)ことで、高速で転動するタイヤ骨格の変形~戻りが大きくなり、曲げが集中する部位から壊れたものと推測されるとのこと。

平川のアクシデントから1周後、ここまでミディアムタイヤで“引っ張って”来た最後の2台が、まず関口、7秒ほど後からJ.ロシターと、それぞれの34周を完了してピットに入った。9番手のポジションでコースに戻ったロシターだったが、2コーナーを立ち上がり、S字の入口となる左コーナーでふらつき、そこから次の右コーナー内側のグリーンへと自らコースを外れてマシンを止めてしまう。タイヤ交換時の締め付け不足か、いずれにしても何かのマシントラブル。

それぞれにシビアな戦いを繰り広げながら、ここまではクラッシュもトラブルもなく進んできたこの日のレースだったが、残り10周を切ったこの時点で、急に“荒れ模様”になってきた。

いつも、最大の変数は「グリップ」

ロシターがコースを外れてレースを諦めた頃、トップ2台は早くもメインストレートにその姿を現していた。31周目からここまで4周にわたってキャシディーが1分41秒台のラップタイムを続け、山本との間隔は32周目5.271秒、33周目4.186秒、そしてこの時、34周完了のコントロールラインを通過した瞬間には3.543秒。毎周1秒のペースでギャップを削り取ってゆく。

そのキャシディーがロシターがコースから外れた、まさにその場所を通過した瞬間、マシンの挙動が揺れた。S字3つ目の左コーナーへの切り返しでタイヤが滑り、瞬時に立て直したものの旋回軌跡は外へふくらみ、コーナーのインに付けないまま難しい逆バンクへの切り返しに移らざるをえなかった。この35周目のセクター1のタイムは29秒133で、前の周より1.2秒以上も遅い。セクター2でも0.54秒、セクター3で0.33秒落ちている。滑ったことでS字~逆バンクで重要なリズムが狂っただけではなく、タイヤのグリップが急に低下し、それが回復するまでに半周ちかくが必要だったことが読み取れる。この周のラップタイムは1分43秒851。1分42秒572で走った山本との差は4秒822まで開いた。

残り8周。キャシディーは36周目に1分42秒285、さらに1分41秒台に入るところまで戻して追走を続ける。しかし山本は37周には1分42秒588で応酬、そこから1分42秒3~5のラップタイムを連発して逃げる。周回毎の両者の差は0.5秒前後。じりじりと間隔が縮まるが、燃料搭載重量がかなり減ってきていることを考えると、キャシディーのソフトタイヤも履き替えて10周、予選の4周を加えて積算走行距離80kmを越えて、グリップレベルが落ち始める、いわゆるデグラデーションが現れつつあるのか。それにしても二人とも、それぞれのタイヤと、そしてマシンと、自分自身のパフォーマンスをぎりぎりまで引き出すドライビングを続けている。

41周目、キャシディーがバックストレートでOTS作動。1分41秒668のこのレース自己最速ラップを刻んで、1.231秒まで差を詰める。42周目、今度は山本がバックストレートでOTS作動。しかし130Rを抜けシケインに飛び込むブレーキングでタイヤをロックさせて白煙を上げ、ターンインのアクションが遅れる。

この瞬間を、レース後に山本はこう振り返っている。「今週ずっとブレーキに問題を抱えていた。左右の温度の上がり方が違い、したがって効き方が違う。レースでもこれが出てしまい、前半にタイムが落ちていたのはそのせい。ペダルの踏み方を工夫して良くなっていたのだが、終盤にきてまた片利き症状が出て…。今度は右の温度が上がりすぎたようで効きが強くなり、あのシケインではロックしてしまいました」

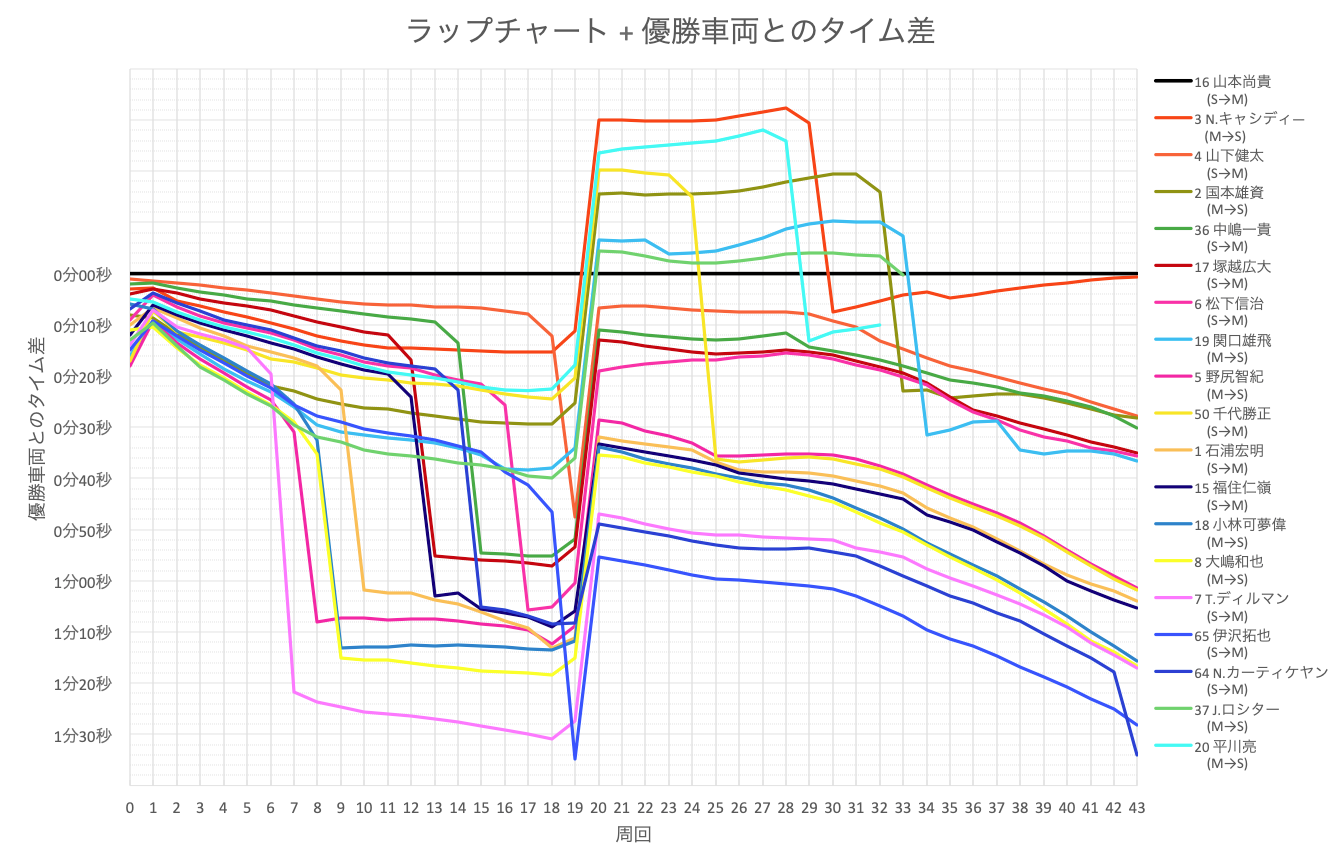

優勝した山本を基準に、スタートから43周フィニッシュまでの各周回で何秒の差を持ってコントロールラインを通過したか、を追ったグラフ。それは同時に各車・各周回の順位とその推移を示している。前半、自身がピットストップするまでの19周は山本が着実に後続との差を広げ、そこからはキャシディーと拮抗。キャシディーのほうはピットストップまで、さらにソフトに履き替えてからの、2ステップで山本を追い上げ続けたことが現れている。この二人には最終的に25秒以上の差を付けられてしまったが、後方でも最終的に3位に至るポジションを争ったグループは9台。その中が二つに分かれていったこと、平川は3位の可能性が高かったことなども見て取れる。上下の曲線が重なり合うように近づいているところは、いうまでもなくコース上では接近戦が繰り広げられていたわけで、それが43周を通して各所で展開されたことも個々に示されている。

優勝した山本を基準に、スタートから43周フィニッシュまでの各周回で何秒の差を持ってコントロールラインを通過したか、を追ったグラフ。それは同時に各車・各周回の順位とその推移を示している。前半、自身がピットストップするまでの19周は山本が着実に後続との差を広げ、そこからはキャシディーと拮抗。キャシディーのほうはピットストップまで、さらにソフトに履き替えてからの、2ステップで山本を追い上げ続けたことが現れている。この二人には最終的に25秒以上の差を付けられてしまったが、後方でも最終的に3位に至るポジションを争ったグループは9台。その中が二つに分かれていったこと、平川は3位の可能性が高かったことなども見て取れる。上下の曲線が重なり合うように近づいているところは、いうまでもなくコース上では接近戦が繰り広げられていたわけで、それが43周を通して各所で展開されたことも個々に示されている。

シーズンの全てが凝縮された結末へ

しかし、この最終局面でキャシディーも彼我の車両特性から勝負を賭けるのが難しいことに気づいていた。これはレース後に田中エンジニアから聞くことができた話。バックストレートでの速度の伸びは山本のマシンのほうが良く、130Rに向けて間隔を広げられてしまうのだ。この時のバックストレート終端手前での到達速度を見ても、山本車は283~286km/h、OTSを作動させた41、42周目はピタリと289.9km/hを記録しているのに対して、キャシディー車は277~278km/h、OTSを使った41周目でも286.1km/h。次の周には何かあったのか、270.3km/hに落ちている。

これについて山本とコンビを組む阿部エンジニアはこう証言している。「今回はチャンピオンを獲るために鈴鹿をどう走るか、いろいろ考え、相談して、ダウンフォースを少なめにする(=空気抵抗を減らして直線速度を上げる)方向でクルマを作ってきました。レースに向けてはタイヤの消耗を押えることも考えて、そこから少しダウンフォースを付けましたが。ドライバーには苦労させたと思います。良く走ってくれました」。

前に紹介したスターティンググリッドで観察した両車のリアウィング迎角、メインプレーン固定孔ひとつの違い。これはSF14のエアロ・セッティングにおいてはごく一部でしかなく、むしろ底面の地上高やその前傾度合い(レーキ)の影響のほうが大きい。リアのミドルウィング迎角も変化幅が大きな要素だし、翼後縁に付加するL字断面材、いわゆるガーニーフラップという調整要素もある(リアウィングのガーニーフラップ高さは両車同じ15mmと見たが)。しかしこの「孔」だけでも、2組の競技者たちの思案と決断が現れていたのだ。

かくて最終ラップ、わずか0.835秒の間隔で残る5.807kmへと飛び込んでいった二人。そのメインストレートから山本はOTS作動。残り2か所の直線終端で並びかけられる状況を作らなければ、あとは押え切れる、と冷静に判断していただろうか。キャシディーはセクター2まで2発残っていたOTSをセクター3で使うが、最後のバックストレートで山本はOTSを再び使って差を保つ。スプーンカーブの立ち上がりでそのテールからおよそマシン6台分、30mの差を、シケイン入口までに詰めることはもはやできない。キャシディーの脳裏にそういう思いがよぎったか、残り1発のOTSは打たないまま追走する。

シケインを切り返し、最終コーナーを下ってチェッカードフラッグを受けた2台の間隙は0.654秒。これが1年間のシーズンを戦い抜いた最終決着の「差」。スーパーフォーミュラとはそこまでの「競争」なのだということを、闘う者、観る者、関わる者の全てに、駆けるマシンが生む空気の振動とともに肌から沁み込んで実感させる。そういう濃密な瞬間だった。