Headline News

新しい道具に悩む3日間 テクノロジー・ラボラトリー

2019年5月13日

イメージどおり、ピタリと動くか?

SF19を手中のものにしたドライバー+エンジニア+メカニックはどうやらまだいないようだ。この車両で戦う最初の1戦、鈴鹿ラウンドの3日間にはいつも以上にさまざまな事象が発生した。それをつなげて見渡すと、そうした全体像が浮かび上がってくる。

まずは、操ることのシビアさ。

レースに向かうプログラムに入ればドライバーの脳内にアドレナリンが湧き出し、テストで押さえていたところも「どこまで行けるか」のリミットに踏み込む。その結果、挙動を乱す、さらにはコースアウトする事象が増えた。とくにデグナーの罠に陥るドライバーが複数。この複合コーナーの難しさは、とくに一つ目の右折れ部が「浅く」見えることに始まる。ここへ少しでもオーバースピードで飛び込むと、その先、二つ目に向かうところで外側縁石に乗り上げ、勢い余ってアウトのグラベルエリアに飛び出す、あるいはそこを縁石の上で何とか踏みとどまっても二つ目のターンインに失敗する。その罠がいかに巧妙なものかは、年に一度だけ走るF1ドライバーたちがミスを犯す事例の多さに見て取れるとおりだが、SF19を“本気で”走らせ始めたドライバーたちもまた、同じ罠に踏み込んでいったのではあった。

あるいはまた予選Q1では、坪井翔が1コーナーのエイペックス(コース幅の最も内側を通過するゾーン)で車両のフロントエンドがイン側に入りすぎて内側前輪が縁石に乗って跳ね、それを起因として一気に姿勢を乱して本来の旋回とは逆方向の旋転(スピン運動)を起こしつつコースアウトしてしまった。この坪井のケースも含めて、ほんの20~30mm、クルマの運動がドライバーのイメージからずれたのではないか、と思える挙動も何度か見受けられた。

空気の振る舞いがシビアに変動するデザイン

こうした傾向が現れそうだという仮説は、開幕戦前にこのウェブサイトに掲載した「TECHNOLOGY LABORATORY 開幕直前編」にまとめておいた。ここで現実の車両挙動を踏まえて再度整理しておこう。

ひとつには、タイヤ幅を広げたことでフロントから向きを変える動きは強くなったが、ホイールベースを後輪側から短縮したことで、その「向き変え」の動きから円を描く旋回への移行がどこで収まるか、そのリズムがつかみにくくなった、はず。

その旋回運動の中で、例えば縁石を踏んだ瞬間に起こるのは車体が一瞬持ち上がる動き。つまり車体底面と路面の間隙が急に広がる。こうした瞬間的な地上高の変動や風の影響で、クルマの動きが突発的に変化する傾向が現れるのもSF19のキャラクター、のはず。

車体底面と路面の間の空隙を抜ける空気を、ディフューザーの断面変化とリアウィングが生む気流によって後方に“引き抜く”。すると床下空間に負圧エリアが生まれる。これによって車体全体を路面に強く押し付けるのが今日の純競技車両のエアロダイナミックスの基本。だから速く走ろうとすれば車体底面の、とりわけ前端部分をできるだけ路面に近づける。それゆえにちょっとした底面地上高の変化でダウンフォースが変動するのは「当たり前」なのだが、SF19の設計と仕様はこの変動、いわゆる「空力センシティビティ」が強まる方向に動いた。

なぜならば、フロントウィングからサイドポンツーンまでの空力処理をリデザインしたのに加えて、ステップドボトム面に固定されるスキッドブロック(プランクとも呼ぶ)の厚みをSF14の10mmから5mmに減らしているから。車体底面地上高がmm単位でセッティングされる今日のトップフォーミュラにおいて、その全体が5mm下がることの影響は大きい。つまりSF19は車体底面が上下に揺れる動きがSF14と同じだけ現れた時、底面に作用していたダウンフォース量の変動はより大きくなる傾向を持って生まれ出たのである。

車体底面を路面に近づけるがゆえにここをもう少し詳しく解説しておこう。

底面の地上高と前下がりの車両姿勢(「レーキ」という)を、最大のダウンフォースが得られるようにセットアップした状態でマシンが走って(旋回して)いたとしよう。空気の流れが生む力は速度の二乗に比例して変化するので、車体(からタイヤ)を路面に向けて押し付ける力は車速が上がるほど大きくなり、それがサスペンションのばねを押し縮めるので、車高は下がってゆく。トラック・エンジニアとしては、それぞれのサーキットで最も旋回速度が高いコーナーでスキッドブロックが路面を擦らないように、また路面のアンジュレーション(凹凸、うねり)を踏んだ時の車体の上下動も考慮しつつ、停止状態で車高を決める。それも燃料搭載量が少ない予選と、ほぼフルタンクの燃料、約70kgを積んでスタートし、それが周回毎に減ってゆく決勝レースとでは、狙いどころが違う。予選のセッションの間に、路面変化などに応じてコンマmmの微調整をするエンジニアも多く、それがコンマ何秒かのゲインを生むこともしばしばある。そのくらいデリケートな状況がスーバーフォーミュラでは生まれている。

車高、正確には路面に対する車体の高さを変えると、タイヤからサスペンションリンクを介して車体を押す/引く力がどんな角度でやりとりされるか、これによっても旋回する中でクルマの挙動が違ってくるから、エンジニアとしてはそこにも目を配らなければならない。ちなみに空力ダウンフォースが働かないロードカーの世界では、この「タイヤー車体間に作用する力学的バランス」が、車高を決めるポイントになる。だから市販車は、初期状態で設定されている車高から車体を下げてとサスペンション・リンクの角度を変えてしまうと、タイヤと車体の間の力の釣り合いが変わり、クルマの運動に様々な不都合が現れ、走り全般を悪化させる。「車両を下げるとスポーティな走りができる」は、ロードカーに関しては迷信でしかない。これは、知っておいて損はない現実。それはさておき…。

「車高」のデリカシー

中高速コーナーでは、車体底面、とくに最も低いスキッドブロックの前端部分と路面の間隙は数mmしかない。縁石などで跳ねると、内輪側から何十mmか車体が浮き上がり、床下空間が広がってそこに空気が流れ込んでくる。すると底面に加わっている負圧が落ち込む。その瞬間、ダウンフォースが“抜ける”。

逆に、スキッドブロック前端部が路面に擦れるところまで底面が下がると、底面に向かう空気が入ってこなくなり、床下を抜ける気流の動きがなくなり、やはりダウンフォースが“抜ける”。

つまり、ぎりぎりまで詰めてセットアップされている車高と車体姿勢が変動すると、沈んでも、浮き上がっても、どちらもダウンフォースが減少する。あるいは風向きが変わって、それもとくに一連の動きの中でクルマの背後からの風があると、その分だけ車両と空気の相対速度(対気速度)が落ちる。この時もやはりダウンフォースが減る。ガスト(突風)を受けると変化が急に現れる、つまり背風を食うとグリップが抜ける。

こうしてダウンフォースが“抜ける”と、タイヤを路面に押しつけている力(荷重)が減り、摩擦力(グリップ)が減る。それまでの運動を維持することができなくなる。簡単にいえば、滑る。前後のグリップ・バランスが崩れれば、コースアウトする、あるいはスピンする。

SF19は、初期車高が下がった分、ちょっとした車体の上下動、それも全体だけでなくどこか一部分の動きでも、空力効果の変動=ダウンフォースの減少が現れやすくなっているのではないか。それが仮説としてだけでなく、リアルな現象として姿をみせた3日間だった。金曜日の練習走行から日曜日の決勝まで、コントロールミスともいえないわずかなドライビングの“揺らぎ”や路面のアンジュレーションによる車体の上下動が、タイヤの摩擦力の低下、前後バランスの変動を生んだのではないか、そう思われる挙動の“乱れ”が、アクシデントにつながらなかったものも含めて何度も目撃されたのだ。映像を追うだけでも、一連の滑らかな運動のつながりの中に揺らぎや不連続感がチラッと入り込む。ハイビジョン(1K)級TVモニターの精細度でも十分に見て取れる挙動の微変動である。

空力を安定させるのは「脚」の役割

それやこれやを観察し、思いを巡らせつつ、レースが終わった後に何車かのスキッドブロックを目にし、また何人かのエンジニアに質問してみたところでは、まだスキッドブロックが路面に擦れて薄くなるところまで車高を“攻めて”いる車両はほとんどいないようだった。それでもSF14よりはダウンフォース変動が大きくなっている、ということになる。

この「空力センシティビティ」への対応としては、まずフロント・サスペンションでは車体の上下動を押さえ込むこと。そしてリアに関しては、ブレーキングはもちろん、コーナーの中でアクセルを抜いた時の減速などでも、車体後部が浮き上がろうとする動きを抑えたい。しかしそのためにサスペンションの動きを規制する(止める)と、左右の荷重移動が増える。すると左右を合計したトータルの「グリップ」は下がるし、滑りが急に出やすくなる。適度なしなやかさが欠かせない。とくにリアは、脚全体をしなやかに伸縮させないと、コーナリングからの立ち上がり加速でタイヤが路面をとらえて「蹴り出す」動きが出にくくなる。いわゆる「トラクション」だ。ここでクルマの後ろ脚が突っ張ると、横に踏ん張っている中から蹴り出す力か加わったタイヤは簡単に滑ってしまう。

そう考えると、ダウンフォースの変動を穏やかにして、SF19を“手なずけよう”とするならば、サスペンションが伸縮する動きをコントロールすることに知恵を絞らなければならない。つまり、車体(=ばね上)前後の沈み込み/浮き上がり、すなわちピッチング系の動きと、前後それぞれに遠心力を受けて左右に傾く、すなわちロール系の動きとを、うまく分けて、前は「動かさないように、でもしなやかに」、後ろは「まずしなやかに、でも動きすぎないように」コントロールしたい。F1ではこの部分に様々なトリックが案出され、規制といたちごっこになっているのだが、スーパーフォーミュラではサスペンションの動きを作り、押さえるメカニズムの構成と基本的な調整要素は皆が同じものを手にしている。チームそれぞれに工夫を凝らす余地が残されているのは、まずダンパー。そして縮み側ストロークを止めるバンプ・ストップ・クッション(その微調整用の薄板円盤を「パッカー」と言う)などに限られる。でも、だからこそエンジニアとしては難しい、とも言える。“仕掛け”に頼ることができないのだから。

車輪と車体の間にある「調整要素」は各種多数

この「動かさないように」「でも、しなやかに」を狙うための調整要素について、簡単に紹介しておこう。もちろん、自動車のサスペンション伸縮機構の基本そのままと言っていいのだが、1969年以来ずっと、車体に作用する空気力をサスペンション機構を介してタイヤに伝えることがルール化されてきたことから、一般車ではほとんど使われない連結機構も加わっている。

まず各輪それぞれの荷重と動きを受ける主ばね(「ばね」は日本語なので平仮名表記としている)と、その伸縮速度、エネルギーをコントロールするダンパー(「ショックアブゾーバー」と呼ぶ人も少なくないが「衝撃緩衝」はもともとばねの仕事)がある。この組み合わせの中で、伸び/縮みストロークのリミット(限界位置)も決めるので、先ほど触れたバンプ・ストップ・クッションもここに組み込まれる。

これとは別の系統として、ロール方向の車体運動を減らすように働くアンチロールバー(「スタビライザー」と呼ぶ人もいるが、安定化装置ではない)が、左右の車輪の間をつないでいる。左右の車輪が逆方向に動いたときだけ働くばね機構、である。

ここまでは一般のロードカーと同じ作動原理だが、最近の純競技車両には、左右輪が同じ方向にストロークする、つまり車体が前後それぞれに沈み/浮く動きに対して作用するクッション・メカニズム(基本はばね+ダンピング機構)が備えられている。

この両輪同方向ストロークに対して作用するクッション・メカニズムを、左右輪用に一対ある主ばね+ダンパーに加えて「3本目」という意味で「サード(3rd)・エレメント」と呼んだりもする。ふつうのばねとダンパーの組み合わせ、あるいはどちらか一方、さらに最近流行の「イナーター」、これは錘の動きを利用して一定の速さ(振動数)の振動だけを狙って打ち消すものと考えればいいのだが、それらから選んで、前後それぞれのサスペンションにおける車体の上下振動をどこまで、どのくらい許容するかをチューニングする。これが「サード・エレメント」の基本的な役割だ。

もうひとつ付け加えるなら、SF14/19(と同じダラーラが設計製造するF3)には、前輪がステア(操舵)されて向きを変える動きによって幾何学的に車体を持ち上げる/引き下げる機構も準備されている。常識的にはサスペンションアーム端部に結合しててその動きを主ばね+ダンパーに伝えるプッシュロッドの下端を、車輪を支持して回転させるアップライトに取り付ける。このUMP(アップライト・マウント・プッシュロッド)形態にすると、3次元に“傾いている”転舵軸に対してロッド端の取り付け位置の距離と角度によって、舵を切る=転舵軸まわりにアップライトが回転する動きか現れる。つまり深く転舵してゆくにつれてアップライト側からプッシュロッドが車体を押し上げる/引き下げるという動きが作れるのである。この動きは転舵方向で左右逆になるので、内傾&後傾した転舵軸まわりにタイヤが向きを変えた時に起こる、片輪で沈み込み/反対側で持ち上げの動きをキャンセルし、車体を水平に近づける(あるいはその逆)というセッティング要素として使うことができる。遠心力による車体のロールも含めて、フロントウィングを路面に対して水平に保つ、という使い方もできるわけだ。

無数の順列組み合わせを、コースに合わせる

これだけの調整要素を組み合わせて、それぞれのサーキットに存在するコーナーでタイヤのグリップをどれだけ多く引き出すか、に知恵を絞る。これがじつはモータースポーツ競技における「サスペンション・セットアップ」の勘どころ。もちろん調整要素の組み合わせは、それこそ無限に近いバリエーションが広がっているので、何に着目して、どこからどんな流れでひとつひとつの要素を決めてゆくかに、エンジニア個々人の考え方、データの分析手法、クルマの運動のイメージ、そして経験値などが様々にからみあって、個性が生まれてゆく。

しかし少なくとも、まずはそれぞれのサーキットにあるコーナーを追ってゆけば、各々のコーナーのターンイン~旋回~立ち上がりの速度域が把握できる。その中で通過速度が高く、旋回距離も長いコーナーに合わせて空力セッティングの基本仕様を選定する。高速で旋回する長いコーナーほど、通過速度の違いがタイムに影響してくる。逆に直線走行ではダウンフォースは要らない。ダウンフォースに伴って抗力(抵抗)が増えて速度の伸びが悪くなる。でも長いストレートがあっても速度の上昇とともに増える空気力がサスペンションを動かす中で車両姿勢を変化させ、空気力の増加を鈍らせる、といったセッティング手法もある(F1では実況映像でこの姿勢変化がわかることも多い)。

空力セッティングがおよそ決まれば、そこから各々のコーナーの進入~通過速度におけるダウンフォース量が推定できる。この荷重によって各輪のばねが縮む量、つまり車高が何mm下がるかがおよそ決まる。それと路面の凹凸、うねりなどを考え合わせて、それぞれのコーナーでの車体底面と路面の隙間、車両姿勢をどこに持っていくかを考える。この中で、じつはタイヤも空力荷重と遠心力によるロール方向の荷重を受けてたわむから、これも路面からの車体高さに影響する。「動かさない」方向でセットアップされる前輪側では、サスペンションの縮み量よりもタイヤのたわみ量のほうが大きいことも少なくない。同時にタイヤは車速が上がるにつれて、それ自体の回転による遠心力で外に膨らもうとする。これを「径成長」と呼ぶのだが、今日のレーシングタイヤの骨格はラジアル構造(正確にはカーカスのコード(糸)が斜めの角度を持って交差して張り重ねられた外側をベルトで巻き締めているので「ベルテッド・バイアス」と表記したほうがよい)なので、径成長は少ないとはいえ起こるので、その基本特性はタイヤメーカーから配布されている。もちろんそうやって変形しつつ転がってゆく状態で、タイヤがいちばん踏ん張れるような対地キャンバー角度を保ち、しかも路面にべったりと粘着している状態を続けたい。細かく跳ねれば、その上下動でタイヤの接地面を路面に押しつける荷重も変動するので、摩擦力は低下してしまう。「動かないように」「でも、しなやかに」とは、この接地荷重の変動をどれだけ抑えられるか、に直結するのだ。

空力荷重が加わった状態で、サスペンションの伸縮コントロール要素の組み合わせを変えた時に、タイヤの接地荷重とその変動がどう現れるか。この「振動特性」を実際の車両で台上試験する装置が 「7ポスト・リグ」。SF14からSF19へ。基本レイアウトも主要構造も受け継がれているけれども、空力デザインが変化したことで、このセットアップ・プロセスは一度リセットしたところから組み立て直すことになる。そこでは7ポスト・リグのような基本確認プロセスも、セットアップの“順列組み合わせ”を整理するのに効果がある。ホンダはさくら研究所に7ポスト・リグを所有しているはず。一般に貸し出す設備としては御殿場のチームルマンに1基ある。こうした施設を活用して振動系の基本特性を整理し、ダラーラから提供されている空力特性データが実走状態ではどうなっているかの「コリレーション(correlation:データ相互の相対関係確認)」も行って、その中から最適(と思われる)セッティングをいかに効率よく見い出すか。そうした今日的開発手法をフルに使うことも必要だろうし、それが可能な時代になっているのである。

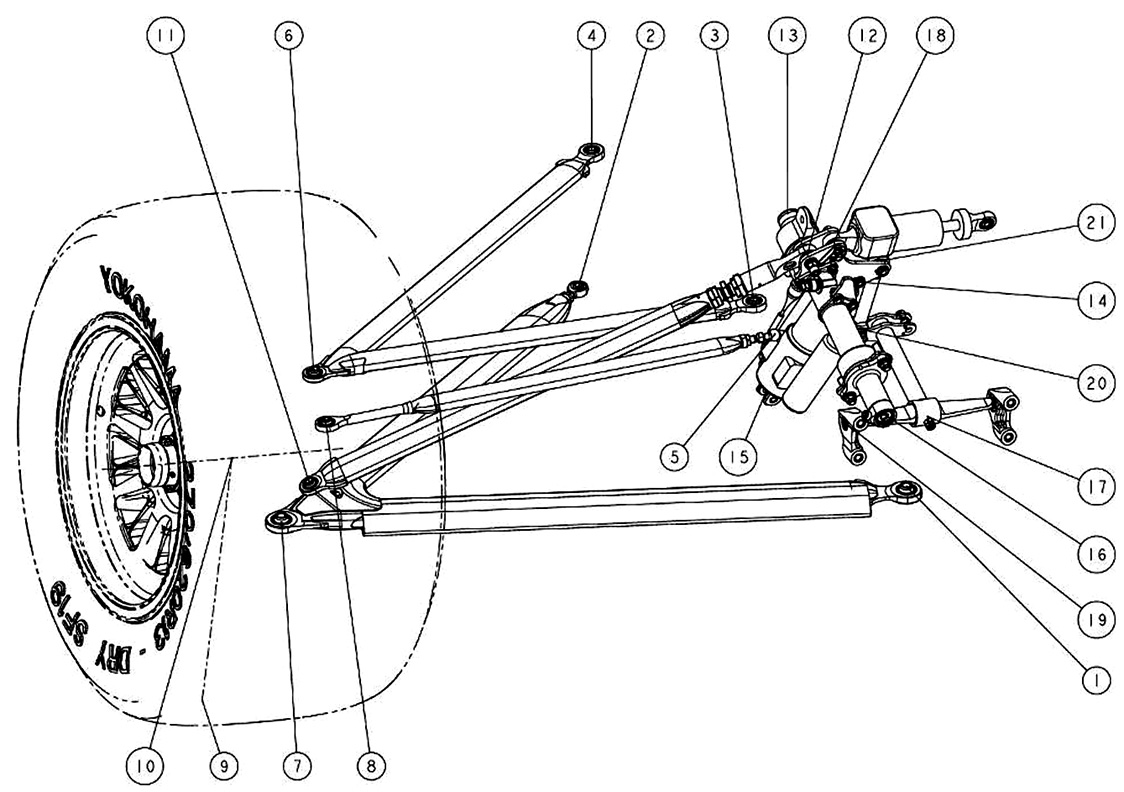

SF19のリア・サスペンション構成図(ダラーラのユーザーズ・マニュアルより)。右後輪を斜め前上方から見たところ。⑪~⑫の間の棒状部品がプッシュロッド。後輪では調整ナット1回転で車高(車体と車輪の相対高さ)が4.6mm変化する。⑫-⑬-21で示されているのがロッカーアームで、車輪~プッシュロッドの直線運動を回転運動に変える。その先端⑭で手前側⑮に向かって押される筒状の部品がダンパーの外側に主ばねのコイル・スプリングを組み合わせたクッション・ユニット。21-⑳の細いロッドで押し引きされる左右に伸びた短い腕とその下の丸棒(トーションパー・スプリング)がアンチロールバー。向かって右側の短い腕の先に左輪の同じロッド~ロッカーアームが連結され、逆方向ストロークで⑱部をねじる。その⑱から前方に伸びている筒状の部品がサード・エレメント。

SF19のリア・サスペンション構成図(ダラーラのユーザーズ・マニュアルより)。右後輪を斜め前上方から見たところ。⑪~⑫の間の棒状部品がプッシュロッド。後輪では調整ナット1回転で車高(車体と車輪の相対高さ)が4.6mm変化する。⑫-⑬-21で示されているのがロッカーアームで、車輪~プッシュロッドの直線運動を回転運動に変える。その先端⑭で手前側⑮に向かって押される筒状の部品がダンパーの外側に主ばねのコイル・スプリングを組み合わせたクッション・ユニット。21-⑳の細いロッドで押し引きされる左右に伸びた短い腕とその下の丸棒(トーションパー・スプリング)がアンチロールバー。向かって右側の短い腕の先に左輪の同じロッド~ロッカーアームが連結され、逆方向ストロークで⑱部をねじる。その⑱から前方に伸びている筒状の部品がサード・エレメント。

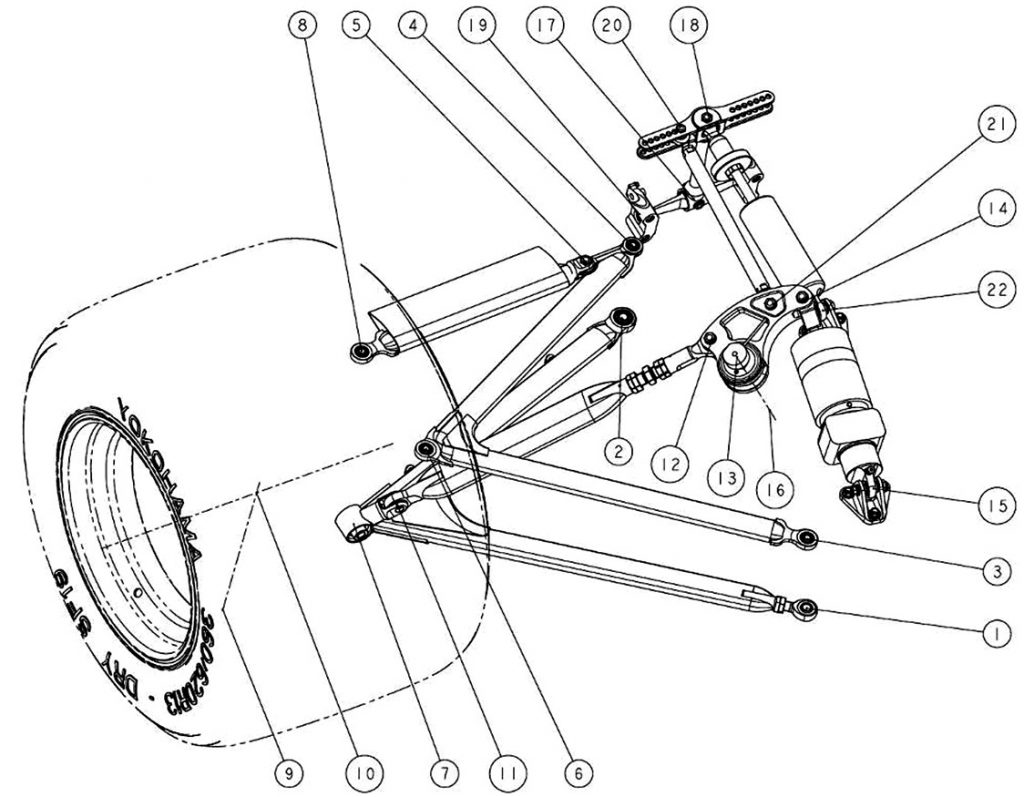

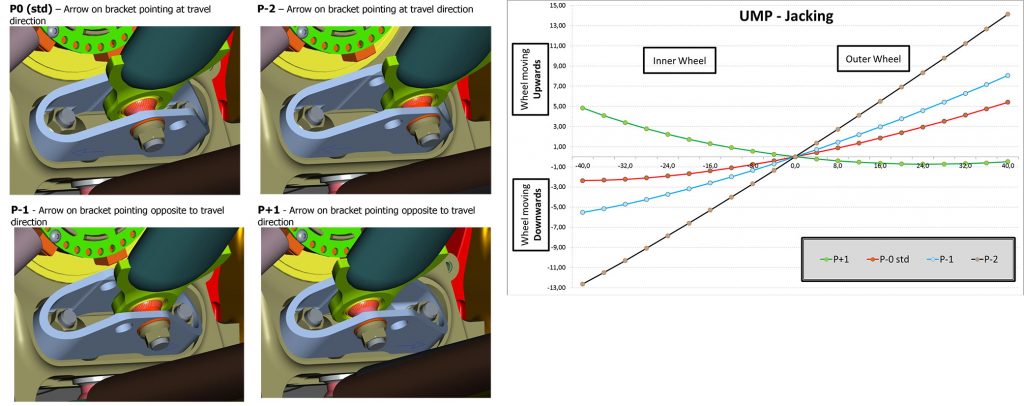

SF14/19のアップライト・マウント・プッシュロッド(UMP)(ダラーラのユーザーズ・マニュアルより)。フロントのアップライト下端部(サスペンション構成図では⑦のすぐ上あたり)を内側から見た画。灰青色で描かれているブラケット(組付ブロック)に2か所の穴があり、ブラケットそのものを裏返すことで、プッシュロッド下端(車輪側取付点。サスペンション構成図では⑪)の取付位置を4パターンから選べる。この取付位置と転舵軸(サスペンション構成図で⑥-⑦を結んだ線)の立体幾何学関係から、舵を切って前輪の向きが変わるにつれて、プッシュロッド下端から車体を持ち上げる/引き下げる動きが生ずる。その動きが転舵(旋回)内輪/外輪でどう現れるかをプロットしたのが4本のグラフ。外輪・Up/内輪・Downだと、舵を深く切るほどに車体の外側ロールをキャンセルする動きとなる。

SF14/19のアップライト・マウント・プッシュロッド(UMP)(ダラーラのユーザーズ・マニュアルより)。フロントのアップライト下端部(サスペンション構成図では⑦のすぐ上あたり)を内側から見た画。灰青色で描かれているブラケット(組付ブロック)に2か所の穴があり、ブラケットそのものを裏返すことで、プッシュロッド下端(車輪側取付点。サスペンション構成図では⑪)の取付位置を4パターンから選べる。この取付位置と転舵軸(サスペンション構成図で⑥-⑦を結んだ線)の立体幾何学関係から、舵を切って前輪の向きが変わるにつれて、プッシュロッド下端から車体を持ち上げる/引き下げる動きが生ずる。その動きが転舵(旋回)内輪/外輪でどう現れるかをプロットしたのが4本のグラフ。外輪・Up/内輪・Downだと、舵を深く切るほどに車体の外側ロールをキャンセルする動きとなる。

先入観を持たないことのアドバンテージ

SF19を“手なずける”方向性を考える中で、エンジニアリングの基礎の話が長くなってしまった。考えれば考えるほど、理解が進むほどおもしろいから、であって、TECHNOLOGY LABORATORYとして時にはこういう話を丁寧にしてみたいと書き進めてきたわけだが、そろそろ鈴鹿の戦いに話を進めよう。

金曜日の占有走行、土曜日午前のフリー走行と、スピン、コースオフによる赤旗・走行中断が入りつつも、持ち越しタイヤが3セットに増えたのを活用してまずミディアム、そしてソフトタイヤのセミロングランを試みていると思われる車両がけっこう多かった。とはいえ1時間のセッションを走り続けても20周が限界。モーターサイクルの国内トップカテゴリーであるJSB1000、そしてN-ONEオーナーズカップとマルチ・タイヤメイクスのカテゴリーが並催されていることもあって路面コンディションも安定してこないようで、セットアップの煮詰めはなかなか難しそうだった。

その中でも各セッションで予定してきたプログラムを着実に消化しつつ、それぞれの条件で一度はクイックラップをトライする、という流れがうかがえたのはA.パロウ。金曜日セッションの終盤、デグナーからの立ち上がりで挙動を乱し、立体交差先でコースアウトしてノーズとフロント・サスペンションを壊したが、時間的にも修復に問題はなく(メカニックたちの夜に至る作業は増えたが)、流れを乱すことにはならなかった。チームメイトの牧野任佑も一部では確認プログラムを分担している様子も見せながら、ここはというところでは速いタイムを出してくる。一発のタイムを出すという意味では、有力どころがそれぞれに集中力を見せる。セッション・ベストのラップタイムを並べると、1秒の中に十数台が並ぶという、さすがにスーパーフォーミュラならではの状況が繰り広げられてゆく。

そこから予選へ。SF19の難しさがドライバーたちを翻弄する。Q1はミディアムタイヤ限定。20分間あれば2回のアタックが定番。しかし開始4分で赤旗提示。前述した坪井のクラッシュのためだ。そこから走行再開して3分後、今度はA.マルケロフがデグナー2つ目外側のクラッシュバリアに突っ込む。再び赤旗。その車両回収を終えて走行を再開して8分後、スプーンカーブで他より早くアタックに入っていたH.ニューウェイとまだタイヤウォームアップ周回だった中嶋一貴がからんでクラッシュ。またも赤旗。ここからの走行再々開は残り時間5分14秒。残る16台は新品タイヤを履いて一斉にコースインするしかない。ピットロードの行列が消えるまでには1分半ちかくかかった。ただしすでに4台が消えているので、Q1で脱落するのは4台のみ。

この状況の中でパロウは計測1周目から1分37秒620、次の周も1分37秒615と続けてQ1最速。すぐ後ろを走った牧野が計測2周目に1分38秒111を出して2番手。ナカジマ1-2。

Q2に入ってさすがに流れは落ち着き、12台はいつものパターンどおり残り5分をめどにコースインしてゆく。ここでもまたパロウがさっとトップタイム、0.412秒差で牧野が続く。ミディアム、ソフトともにナカジマ勢が速く、とくにパロウは他チームに0.5秒以上の差をつけている。最近のスーパーフォーミュラとしては大差と言っていい。

ここでQ3まで10分足らずのインターバルの間に、牧野と岡田エンジニアは路面のグリップ向上を想定したアジャストを加える。パロウを担当する加藤エンジニアは「ちょっと守りに入ってしまって…」とQ2のセットアップのまま最終アタックに臨む。後で振り返ると、そこまで0.4秒あった牧野とパロウの差がこれで詰まったのかもしれない。Q3のアタックでもチームの中ではパロウが先行、まず1分36秒089でタイミングモニター最上列に。Q1、Q2に続いて最速か…と思われた次の瞬間、8台の最後にメインストレートに戻ってきた牧野のタイムがそれを上回る。1分36秒060、マイナス0.029秒。このナカジマ勢2人に続いたのは山本尚貴、そして福住仁嶺。この二人だけは計測1周目にアタックを敢行している。

勝負の行方に待っていた苦さ

SF19から速さを引き出す、というテーマにおいて明らかに一歩先行したナカジマ・レーシング。SF14を走らせた“先入観”を持たないドライバー、設計上の指標数値と実走のデータを整理することからセットアップを組み立てようと取り組む加藤エンジニア。テストを通して整理できた方向性はチームで共有する。岡田エンジニアがルーキーの牧野をサポートしつつ、実戦に対応させる。こういう体勢が機能して他に一歩先んじた、と見ることができる。

しかし決勝レースは彼らに次なる課題を与えるものとなった。まずスタートでパロウが若干出遅れる。牧野が先行。パロウは2周目に入った1コーナーで何とかアウトから山本を抜いて、牧野を追うポジションにつけるものの、スタート手順違反でドライブスルーのペナルティを課される。鈴鹿のスターティンググリッドは下り勾配。そこで車両が転がりださないように輪留めを入れておくのだが、作業不可となるスタート3分前以降にそれを引き抜いたことがペナルティ対象となったのである。

8周完了時にそのピットスルーを消化、コースに戻ってからは順位回復の可能性を求めて走り続けていたパロウだったが、この日2度目のセーフティカー・ランが終わった18周目の1コーナー、暫定トップを走る小林可夢偉に並びかける競り合いを演じた直後、S字入口の右コーナーで急にペースダウン、逆バンクを過ぎたところで自らコースサイドにクルマを持ち出して止まってしまった。

一方、9周目にA.シャルパンティエが130Rでクラッシュしたことによるセーフティカー導入(この日1回目)に合わせてピットイン、タイヤをソフトからミディアムへのた牧野のほうは、ミディアムでスタートしソフトに履き替えたN.キャシディ、そして山本に抜かれる苦しい展開。さらに22周目あたりからは野尻智紀を抜いてきた山下健太(彼もミディアム→ソフトを選択)に背後に迫られてディフェンスを強いられる。そして27周目のスプーン立ち上がりで右リアタイヤから白煙が上がり、姿勢を乱してコースアウトしてしまった。

パロウ、牧野の二人ともに、ホイールナットが緩む、というメカニカル・トラブルが発生したのである。パロウのほうは金曜日のクラッシュで前輪のアップライト(もちろんセンターロックのねじを切ってあるハブシャフトも含めて)を既使用品(SF14用のストック)に交換していたが、牧野のほうは新品を組んだ状態。事後取材によるとSF19のホイールナットが走行中に緩む事象はテスト中から他でも発生していたというが、ナカジマレーシングの2車はそれが本番で起きてしまったのだ。

工学の基本要素に立ち戻ることの意味と価値

「機械とは、複数の部品を組み合わせて、ねじで一体に固定したものである」と喝破したのは、我がエンジンの師、兼坂弘さん。この話は現地でのTECHNOLOGY LABRATORY トークショーでいまや定番と化した時間外編に残っていたただいた方々にはお話ししたのだが、ここに簡単に再録しておく。「この話、したっけ?」のバリエーション。

「貴様ごときに分かるわけはないのだ」と私のことを叱りつけつつ、兼サンは「ねじはなぜ締めるとそこで止まり、緩んでこないのか」についてもきっちりと仕込んでくれたものである。ごくごくアウトラインだけを紹介するならまず、「ねじの山・谷は斜面」なのであって、それが押しつけられることで発生する摩擦力によって止まる。斜面を押しつける力はねじを締めることで生まれる「軸力」。これがきちんと安定していれば緩まないが、振動などでねじの軸が伸縮し、軸力が一瞬弱まると滑る。すなわち緩む。そこで軸力をどう安定させるかが、ねじを扱うときの「鍵」。

ここで、SF14/19のハブシャフトにホイールを固定するメカニズムに目を移すと…。

太い中空のハブシャフトは軽合金素材から削り出したもの。ホイール中心の穴が差し込まれるところにねじが切ってある。そこにホイールナットがはめ込まれて締めつける。このナットとホイールが接する面はすり鉢状の穴、いわゆるテーパーになっていて、ねじを締めてゆくとこの斜面同士が密着することでホイールとハブシャフトをしっかり固定する。ナットの材質は軽合金だけでなく鋼のものもある。ハブシャフトの軽合金素材はねじを締めつけることで強い引張力が働き、それが繰り返されるので、材料力学的に見れば必ず伸び方向の変形が進む。もしこれが鋼製であれば、ある応力範囲までであれば伸びても元に戻る「弾性変形」領域があるのだが、軽合金素材はどこまでが弾性変形なのかがはっきりしない。そしてこのハブ周りの金属は、ブレーキングによって発生する高熱(カーボン=カーボン・ディスクが赤熱している時の温度は7~800℃)に繰り返し曝されるから、それによる結晶組成の変化も起こり、繰り返し使用によって進行してゆく、と考えなくてはならない。

ハブシャフトが伸び方向に変形すれば、その表面に切られたねじの斜面の傾きが強くなり、緩みやすくなる。あるいはホイールセンターのテーパー穴とナットの密着が不十分だと、本来、ねじに加わるべき「軸力」が甘くなり、これも緩みの元になる。

パドックの噂話としては、今年新規に製造されたホイールを使って緩みが出ているケースが複数あるとか。その場合は後者の可能性ということになるけれど、ねじが緩む可能性はいま挙げたようにいくつも考えられる。それらを工学的アプローチできっちり検証してゆくことが、問題の再発を抑制するとともにモータースポーツ・エンジニアリングの「質」を高めてゆくことにつながるはずだ。

「賭け」と「運」

結果から振り返って見ると、この日の決勝レースは、当ウェブサイトの「深読みレースシナリオ」でも整理してみたように、ピットウィンドが“開く”と想定された6周終了ぴたりで誰よりも早くピットストップを敢行、ミディアムからソフトに履き替え、そのタイヤで残り36周207kmを走りきることに挑戦した、キャシディと小枝エンジニアの賭けが実を結んだ。この一点に集約される。

恒例となったフィニッシュ直後に優勝車両担当エンジニアを迎えてお話を聞くTECHNOLOGY LABRATORYトークショー、今回はもちろん小枝さんがそのゲストだったのだが、開口一番「今日は、運だけです」。

もちろん、乱数が多い競争の中をくぐり抜けて最後に一番前に立つためには「そこにいる」だけの実力があってのこと。「ソフトタイヤを最後までもたせることはできる」というキャシディの読みと実戦に負うところも大きい。仮表彰を終えてステージ裏にやってきたキャシディとステージを降りた小枝さんは喜び合うよりもむしろ真剣な表情で問題抽出の対話をしばらく続けていた。「速さが足りない」ことを誰よりも実感していたのは彼ら自身なのが伝わってくる時間だった。

一方で、1回目のセーフティカー・ピリオドから42周目までリーダーボードの先頭に立ち続けた小林は、その間をソフトタイヤで走り続けた。そしてセーフティカーが外れる度に、全体最速か、それに近いラップタイムを刻む走りを展開する。最初のセーフティカー導入に合わせてタイヤ交換義務を消化する、という多数派の戦略を選ばなかった以上、そこからは後続を可能なかぎり引き離し、ピットストップに要する40秒ほどのリードを築けるか、そこに賭けるしかない。キャシディはもちろん、山本、山下と表彰台に上がった面々に対して1周あたり1秒速く走り続けることは困難だった仁違いない。しかもその後も3度にわたるセーフティカー導入。その度にリードはリセットされ、また最速ペース走行の繰り返しで、結局残り1周でピットに飛び込む段階でもキャシディに対して10秒、その後方7台までが30秒以内を走って要る状況では、いかんともしがたかった。

逆にセーフティカー先導走行が合計16周にわたったことで、キャシディも小林も、ソフトタイヤをもたせることができた、と見ることもできる。250kmを走る中でレースペースで競い合ったのはその3分の2。ということは、SF19でレースを戦った時、ソフトタイヤ、ミディアムタイヤがそれぞれどんな磨耗を見せ、ラップタイムがどう変化するか(いわゆる「デグラデーション」)は、『まだ未知数』と言わざるをえない。

もちろん「SF19を手なずける」こともまだまだ途上。シャルパンティエ、中嶋、ニューウェイの3人がレーシング・アクシデントとも言える状況でのクラッシュ、平川亮はタイヤトラブル(おそらくは内圧過少か)、ナカジマの2台のトラブルは前述のとおりで、これらがセーフティカーに直結した。他に関口雄飛と石浦宏明という実績あるチームの2台がともにピットストップ時に変速が機能しなくなるトラブルでリタイア。完走率6割である。

ここからはオートポリス、スポーツランドSUGOと、事前テストを行っていない舞台が続く。どちらも深く曲がり込む低中速コーナーを主体に、しかしダウンフォースを必要とする中高速コーナーもあり、何より勾配のきついコース・レイアウトであって、しかし路面はかなり異なる。それぞれのコーナーの旋回速度と路面状況に対して「タイヤの摩擦力を安定して引き出す」セットアップをどう組み立ててくるのか。しばらくはそこに注目したいと思う。

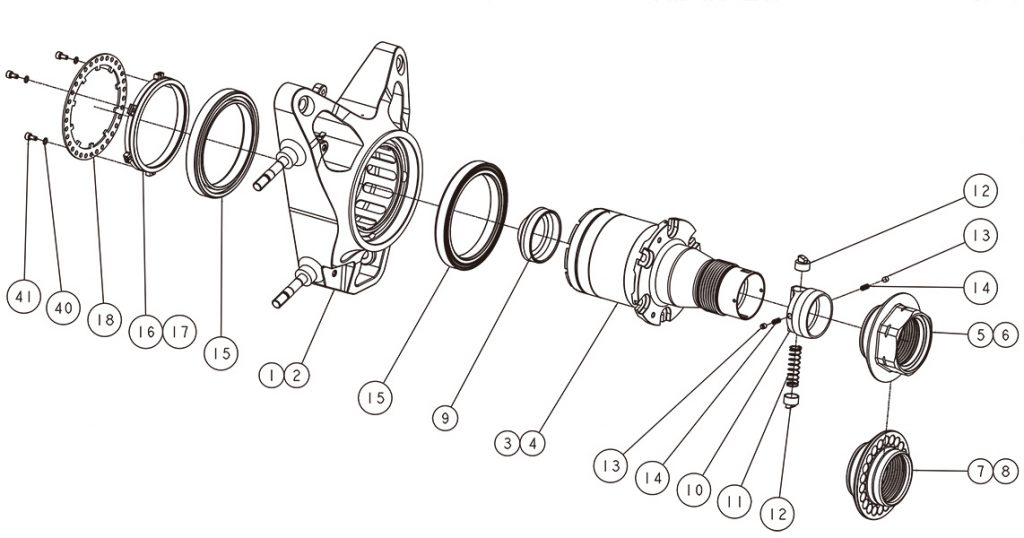

SF19のリア・アップライトの構成図(ダラーラのパーツカタログより)。①②が軽合金素材から機械加工したアップライト(ハブキャリアともいう)本体。③④がハブシャフトで薄肉中空の筒状であることがわかる。図の右側が車両外側で、ハブシャフト外側寄り外周部にねじ山が切られている。ここにセンターロックのホイールナット(⑤⑥か⑦⑧:左右でねじ方向が逆になっているので部品番号が異なる)がねじ込まれる。⑦⑧はピットストップでタイヤ交換を行う時のインパクトレンチに対応したナット。⑩~⑭で示されているのはナットが奧まで締め込まれた時にピン(⑫)が突き出し、ナットが緩んだ時の脱落を防止する仕組みだが、ねじそのものの緩み止めにはならない。ハブシャフト(と車輪)はハブ軸部がアップライトの中に入った状態で⑮で示される内径の大きな転がりベアリングで保持されつつ回転する。

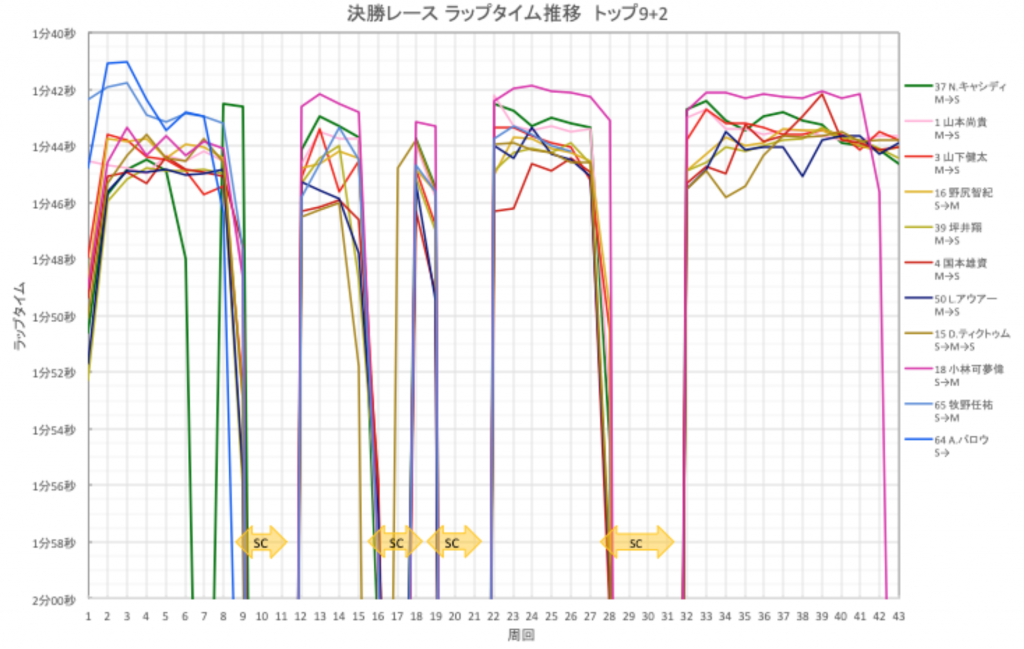

決勝レース結果の上位9人に、ポールポジションからスタートしたパロウと、ゴール1周前までタイヤ交換義務を引き延ばして先頭を走り続けた小林の二人を加え、各人・車の毎周のラップタイムを比較したグラフ。今回、いかにセーフティカー・ピリオドが多かったか、逆に言えばレーシングスピードで戦った周回が飛び飛びだったかが一目でわかる。序盤、ナカジマの二人がソフトタイヤの初期グリップを活かしてペースを上げたが、その「一撃」は2~3周でデグラデーションが始まっているのがうかがえる。パロウは2番手からペナルティのドライブスルーを消化。そこで最初のセーフティカー。その直前にタイヤ交換義務を消化してソフトに履き替えたキャシディがライバルたちのピットストップの合間を縫って2周を速く走り、これで実質先頭に出る。一方、この時にピットストップを見送った小林はセーフティカーから解放される度にその折々の全体最速レベルのペースで走り、後方との間隔を開き始めるが、またセーフティカーに邪魔される。しかし合計24周にわたってソフトタイヤで速くラップを刻んでいることには注目したい。一方、キャシディは小林がピットストップしなければならないのを踏まえつつ、セーフティカー明けでは速いラップを走ってそこから様子を見つつタイヤの消耗をできるだけ抑える、というペース・コントロールをしている。ソフトタイヤの使い方としてはこの二人が他を一歩リードしていたタイムの推移である。

決勝レース結果の上位9人に、ポールポジションからスタートしたパロウと、ゴール1周前までタイヤ交換義務を引き延ばして先頭を走り続けた小林の二人を加え、各人・車の毎周のラップタイムを比較したグラフ。今回、いかにセーフティカー・ピリオドが多かったか、逆に言えばレーシングスピードで戦った周回が飛び飛びだったかが一目でわかる。序盤、ナカジマの二人がソフトタイヤの初期グリップを活かしてペースを上げたが、その「一撃」は2~3周でデグラデーションが始まっているのがうかがえる。パロウは2番手からペナルティのドライブスルーを消化。そこで最初のセーフティカー。その直前にタイヤ交換義務を消化してソフトに履き替えたキャシディがライバルたちのピットストップの合間を縫って2周を速く走り、これで実質先頭に出る。一方、この時にピットストップを見送った小林はセーフティカーから解放される度にその折々の全体最速レベルのペースで走り、後方との間隔を開き始めるが、またセーフティカーに邪魔される。しかし合計24周にわたってソフトタイヤで速くラップを刻んでいることには注目したい。一方、キャシディは小林がピットストップしなければならないのを踏まえつつ、セーフティカー明けでは速いラップを走ってそこから様子を見つつタイヤの消耗をできるだけ抑える、というペース・コントロールをしている。ソフトタイヤの使い方としてはこの二人が他を一歩リードしていたタイムの推移である。

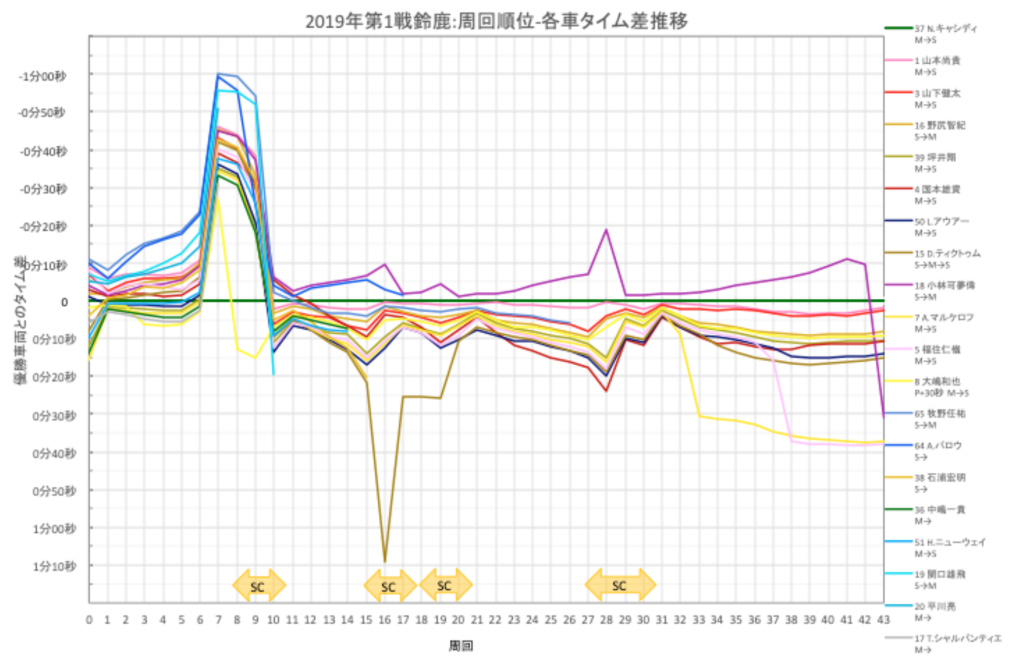

最終的に勝利を手にしたキャシディを基準に、毎周の全車のタイム差をプロットしたグラフ。周回ごとの順位を追うラップチャートであると同時に、各周を縦に見るとその時点(計時ライン通過時)のそれぞれのタイム差が読み取れて、レース全体の流れが浮かび上がってくる。8~7周目で多くの車両の線が一気に上に向かっているのは、言うまでもなくキャシディがピットイン/タイヤ交換を行って見た目上は隊列の後方に下がったから。その2周後、キャシディと平川がコース内外に止まったことでセーフティカー導入、12台が一度にピットに向かう。小林と国本、ドライブスルーのペナルティを消化していたパロウはステイアウトを選択。この段階でタイヤ交換義務消化組の中でキャシディより前に出たのは牧野だけだったが、セーフティカー明けすぐにミディアムタイヤとソフトタイヤのグリップ差を活かしてキャシディが牧野をパス。そこからはセーフティカー導入のたびに全体のタイム差が縮まること3回。パロウが消えた後、一人先行する小林は何とか後方との差を広げようとしたことも、キャシディとしては小林との差は開いても20秒の安全圏、2周後にソフトタイヤに履き替えた背後の3人(山本、山下、野尻)は拮抗したペースで接近状態を続けるものの、キャシディには追いつけない、という状態のままゴールに至る。

最終的に勝利を手にしたキャシディを基準に、毎周の全車のタイム差をプロットしたグラフ。周回ごとの順位を追うラップチャートであると同時に、各周を縦に見るとその時点(計時ライン通過時)のそれぞれのタイム差が読み取れて、レース全体の流れが浮かび上がってくる。8~7周目で多くの車両の線が一気に上に向かっているのは、言うまでもなくキャシディがピットイン/タイヤ交換を行って見た目上は隊列の後方に下がったから。その2周後、キャシディと平川がコース内外に止まったことでセーフティカー導入、12台が一度にピットに向かう。小林と国本、ドライブスルーのペナルティを消化していたパロウはステイアウトを選択。この段階でタイヤ交換義務消化組の中でキャシディより前に出たのは牧野だけだったが、セーフティカー明けすぐにミディアムタイヤとソフトタイヤのグリップ差を活かしてキャシディが牧野をパス。そこからはセーフティカー導入のたびに全体のタイム差が縮まること3回。パロウが消えた後、一人先行する小林は何とか後方との差を広げようとしたことも、キャシディとしては小林との差は開いても20秒の安全圏、2周後にソフトタイヤに履き替えた背後の3人(山本、山下、野尻)は拮抗したペースで接近状態を続けるものの、キャシディには追いつけない、という状態のままゴールに至る。