Headline News

「覚醒の時」テクラボ流第4戦レビュー

2019年8月6日

アレックス・パロウ(TCS NAKAJIMA RACING)と加藤祐樹エンジニア

SF19から“速さ”を引き出すアプローチ

決勝レースゴール直後の恒例となった、優勝マシン&ドライバーを担当するトラック・エンジニアをゲストに迎えての「TECHNOLOGY LABORATORY」トークショー、今回の富士スピードウェイ戦ではもちろん、64アレックス・パロウ車を担当するナカジマ・レーシングの加藤祐樹さんを、表彰台の下から直行でお招きした。

このスタイルの、つまり優勝車両担当エンジニアを壇上にお迎えして「今日、何があったか」を語っていただくトークは、2014年第6戦スポーツランドSUGO、当時、野尻智紀車を担当していた田中耕太郎さんから始まったわけで、それからもう5年、ナカジマ・レーシングのエンジニアが登壇したのはこれが初めて。もちろん加藤エンジニアにとってもこれが“初舞台”となった。でも、話の始まりに私、「もっと早くここに来ると思っていたんですよ」と声をかけてしまった。加藤さんはこれに笑顔で応えてくれた。

彼が担当するナカジマ・レーシングのSF19は、A.パロウ、牧野任祐というSFフルシーズン参戦初年度の若手二人をコックピットに迎えて、しかしシーズン前のテストからトップレベルの速さを示していた。走行時間帯の中で、いくつかのプログラムをこなしつつ、「ここでクイックラップを試す」というタイミングを選んでいることがタイミングモニターに表示されるラップタイムの流れから読み取れる。そんな整然としたアプローチで、マシンにも速さがある。

2017年第4戦にN.カーティケヤン車担当としてトラック・エンジニアとしての緒戦を戦って以来、加藤さんはずっと「私は経験が少ないので、それをカバーするにはデータを徹底的に分析し、車両運動の理論に基づいて考えるしかない」と、「エンジニアたちの作戦計画」への回答で、また私との立ち話の中で彼独特の柔らかい口調で語り続けてきた。

一見、前作SF14~大きな変化がないようでいて、じつは1/10秒、1/100秒を煮詰めてゆこうとする時の運動特性としては、少なからぬ変更を加えられているSF19。いったん、これまでの経験値がリセットされて始まる2019年シーズンにおいて、この加藤流アプローチは武器になるに違いない。そう考えていた私にとって、プレシーズン・テストでのナカジマ・レーシング2車の速さは、けして意外なものではなかった。だから、レース終了直後のテクノロジー・ラボラトリーのステージに加藤エンジニアが登壇してくる日は遠くない、と予想していたのである。

若さがプラスに働かなかったシーズン前半

アレックス・パロウとチームメイトの牧野任祐

ところが…。開幕戦・鈴鹿は走り出しの金曜日からパロウがクラッシュ。前輪のサスペンション、アップライト(車輪保持部)を交換。予選ではQ1、Q2、Q3ともにパロウと牧野でトップ2を独占、最後の最後に牧野が0.029秒の僅差でポールポジションを手にした。ここまでは良かったのだが、決勝ではまずパロウがスタート手順違反でドライブスルーのペナルティ。そして前輪ホイールの締結が緩んでリタイア。牧野はソフトタイヤからミディアムに換えた後のペースが上がらず、こちらも最終的に前輪のホイール締結の問題でリタイアに終わる。

第2戦・オートポリスでは、雨になった土曜日午前のフリー走行で牧野がクラッシュ。トランスミッションケースを含めて車両のリアセクションに大きなダメージを負う。日曜日朝に設定された予選はピットロード出口から遠いピットからでは隊列後方からのコースインになり、視界も悪い中、タイムを出す前に赤旗中止となってしまう。決勝では牧野4位、パロウ6位まで上げるのが精一杯。

第3戦・スポーツランドSUGOでは、ご記憶の読者も多いと思うが、せっかくQ3にまで進出しながら、パロウ、牧野と立て続けにSPコーナーでコースアウト、クラッシュ。決勝では牧野車の前輪まわりに振動発生、パロウは5-6位争いまでは上がったが、そこでセーフティカーランからの再スタート時に第1SCライン(ピットロードに進入するSCを抜いて良いライン)の先、本来、追い越しが許されるスタート/フィニッシュラインの手前で前車(福住仁嶺)を抜くというミスでタイムペナルティ。

と、ここまではチーム側(車両)とドライバー側それぞれに問題が発生して、俗に言うところの「噛み合わない」レースが続いていた。

同年代の中から優れた才能を見出す難しさ

ここで「若手」とひとくくりにされがちなレースカテゴリーの「階段」を駆け上ろうとしているドライバーたちについて、少し冷静に、冷淡に見渡してみよう。今年のナカジマ・レーシングはそうしたドライバーの中の二人にコックピットを預けているのだ。

改めて考えてみると、彼らの能力を「量る」のは非常に難しい。なぜならば、今日の「ステップアップ・プログラム」において彼らは、十代前半でレーシングカートに乗り始めてから、F4などのエントリーフォーミュラ、新旧F3、さらに今日のFIAヒエラルキーではF1直下に位置するF2まで、同年代が集まったレースしか走っていないケースばかりになっている。それを見る側にとっては、同年代の中での相対評価しかできないし、彼ら自身もそれぞれのカテゴリーで周りの同年代ライバルよりも速いタイムを刻み、レースで良い順位を得ることばかりを目指す意識が先行する。

そして、このプロセスの中にいる最近のドライバーたちを観察すると、「ドライビングというスポーツ」の基礎、すなわちタイヤ、そして車両運動、さらにそれを操るための身体の使い方やバランスなどについて、論理的に教えられ、適切なトレーニングを重ねることなく、自己流の運転に終始したままであることが多いように見受ける。欧米にはそうした「アスリートとしての競技ドライバーを育成するトレーニング・プログラム」があるのかと思っていたのだが、どうやらそうではない、あるいは、なくなっているようだ。

ここ数年、F3クラスの「若手」のドライビングと身体機能成長状況を間近に見たり、SFに参戦してくるドライバー何人かのドライビングのパターンやリズムを、映像やエンジニアからの情報を得て観察する機会が増えたのだが、本当に意外なほど「若手」たちの中には自己流かつタイヤと車両の力学という基本中の基本から見ると「間違った」運転をしているケースが多い。じつは、タイヤの反応や車両挙動の基本がイメージできれば、オンボード映像だけでもそうした「良いドライビング」「誤ったドライビング」の見分けは可能なのだ。

ただ残念ながら、路面とタイヤの摩擦係数が高いサーキットレースにおいては、タイヤとの対話が多少雑であっても、その摩擦力ピークを強引にでも引き出し、グリップの「エッジ」に十分の何秒か長く乗って走ることさえできれば、速いラップタイムが出せてしまう。そこにタイヤの滑り、クルマの挙動乱れに対する感覚と反射が鋭ければ、「速さ」を示すことが可能だ。そして「同年代相対比較」競争の中では、「前に出たい」「勝ちたい」という思いの強さがそこに加われば、周囲にアピールできる抱けの「結果」は残る。

世代をまたぐアスリートとしての「絶対評価」

しかしスーパーフォーミュラでは、手練れのエキスパート・ドライバーたちが待ち受ける。この面々と対峙して対等に戦うためには、それまでの自己流は通用しない。同年代相対評価だけで今日のステップアップ・プロセスを駆け上がってきた「若手」たちが、「ドライビング・アスリートとしての絶対評価」に初めて直面する。スーパーフォーミュラはそういう場になっているわけだ。

近年、この舞台に飛び込んで、優れた対応力や速さのポテンシャルを見せたのはS.バンドーンとP.ガスリーだったが、それに続く世代の中にはまだ、この2人に匹敵する資質は育っていないということなのではないか。このところ、そう分析せざるを得なくなっている。例えば今戦を前に交替を強いられた「期待の若手」の場合、スポット参戦、テスト、そして今年3戦を戦ってやっと、自らのドライビングに問題があることを理解し、「変えて行きたい」と思い始めた気配がうかがえたが、その機会は失われた。このタイミングのずれが人生の難しさではある。また私の事後取材では、若手ドライバーたちがSF19+NREの制御システムに関する操作ミスをしてしまった例がいくつか発生していたようだ。

その中で、パロウの素質はどうか。加藤エンジニアの証言によれば「私たちはオンボード映像だけでなく、(ドライビングの内容やクルマの運動を記録した)ロガーのデータも見ることができるので、もっと詳細にアレックスの能力を知ることができます。まずクルマの挙動変化に対する瞬発的な反応が速く、コントロール能力が高い。そしてクルマに対する理解力、対応力も優れています。例えば昨年暮れのルーキーテストでは、その時の我々のクルマが持っていた弱点にすぐに気が付いてレポートしてきただけでなく、彼自身がそこをカバーするようにドライビングをアジャストしてみせました」。

この「車両がどう反応し、どう動いたか」の記憶と口述も、ドライバーには欠かせない資質だ。じつはそれほど難しいことでもない。情報処理と短期記憶を受け持つ前頭葉がしっかり働くようにしつつ、ドライビングすればいいのだ。そのためには他の全てのスポーツと同じように「良い身体動作・反応」を繰り返しトレーニングによって小脳に「刷り込み」、スポーツとしての動作はそれに任せる。これで前頭葉が「空く」。一般のドライビングでも「良い運転操作・動作を自分の身体に(じつは小脳に)刷り込んでおく」ことはとても重要で、これができていると大脳が状況認識・判断に自在に働き、安全で疲労の少ない運転ができる。

我がドライビングのお師匠様の言を借りれば「お箸の持ち方が身についていないと、ごはんを食べるだけでものすごく大変。皆、幼い頃に“良い持ち方”を脳に刷り込んであるから、箸の先に伝わる感触も味わいに加わって、美味しくごはんが食べられる。運転もそれと一緒」。

富士スピードウェイの空は分からない。

で、話は第4戦に戻る。予選は1時間ほど前から細かい雨が降り出し刻々と変わる路面に、ドライバー自身が対処して行くことを強いられた。ナカジマ・レーシングの二人は、Q1をそれぞれ最初のアタックラップで出したタイムで、Q2はアウトラップの後1周のウォームアップからアタックに入り、牧野はその計時2周目に、パロウは計時3周目にさらにタイムを上げて、危なげなく通過。

そしてQ3でも同じようにピットを出て3周目にアタック敢行。しかしここでアタックラップに向かおうとした牧野がメインストレートでスロー走行に陥る。シフトアップ操作の中でエンジン保護制御か何かが発動、トランスミッションのインターナル(内部機構)にもダメージが発生した様子だった。

そのすぐ前でアタックラップに入っていたパロウは、1分39秒167のベストタイムを記録してトップに立つ。次の周回もセクター1、2と全体ベストをマークしてきたが、セクター3で0.18秒ほどその前の周よりも遅れ、1分39秒202でセッション終了のチェッカードフラッグを受けた。

かくして今年初めてのポールポジションを手にしたパロウだったが、翌日も富士スピードウェイの空は気まぐれだった。

決勝レース直前の「8分間」ウォームアップの時点では、雨足がほぼ止まり、路面もここから乾いてゆくかな…という様相を呈していたのだが、そこからスターティンググリッドに向かう頃になって雨が強まり、我々もグリッドでの取材のためにレインウェアが必要になる状況へ。路面が乾いてゆく想定でマシンを仕立てて送り出したチームは、グリッド上で前後ウィングの迎角を増してダウンフォースを強めたり、さらにはサスペンション・セッティングに関してもアンチロールバーやダンパー(もちろん、ソフトな方向へ)、さらにはキャンバーまで(こちらは路面に対して立てる方向へ)と、同じように天候変化に見舞われた2戦前のオートポリスでのスターティンググリッド上よりもさらに慌ただしい動きが見られた。私自身、いつものこととてグリッドの先頭から後尾までウィング・ポジションの確認に回ったけれど、この状況ではそれぞれの車両が最終的にどんなセッティングでスタートしたのか、は分かっていない。

そしてセーフティカー先導スタートにすることがアナウンスされた。この場合、各車がグリッドを離れた瞬間からレースが始まったものと見なされる。そして最長時間として設定されている「95分」がタイミングモニター上に表示され、そこから刻々と減算されてゆく残り時間表示へと移行した。

繊細に、大胆に、滑る4輪を操る。

20台の隊列を先導するセーフティカーのルーフシグナルライトが消えたのは3周目周回中。4周目に入るところから戦闘開始、である。先頭を行くパロウにとってはグリッドからのスタンディングスタートよりも心配事が少なくなる。計時ラインを越えるところではオーバーテイクシステムのLEDをフラッシュさせながら加速、1コーナーへはトップをキープしたまま進入していった。そこから毎周毎周コンディションが変わる、すなわちタイヤとの摩擦状態が変わる路面を、クルマを滑らせながらコーナリングしてゆく。その大胆さと繊細かつ鋭い反射操作でコントロールするドライビングに関して、この日のパロウは群を抜いていた。何度か縁石を踏み越えてコース外側のエスケープゾーンにまで滑ってゆくシーンも何回かあったが、いずれもコース外側まで舗装面が広がっているコーナーであって、コースオフしても大丈夫、というところを攻め、守るべきところは守っている、そういう走りの組み立てだった。

再び、優勝直後の加藤エンジニアが語った、この状況でのパロウとのコミュニケーション。

「雨のレースになっても、『リフト』(ストレートなどでコーナーにとびこむところでちょっと早めにアクセルペダルを戻すこと)しないと(スタート時に満タンにした燃料量では)足りなくなる。それはスタート前に確認し合っていたのですが、走り出しからしばらくはパロウがそれを忘れていたみたいで…。もちろん、後続との差を広げていた状況でしたから、それもわかりますけど。でも、データエンジニアから『(このままでは)燃料、足りない』とレポートがあって、そこからは『燃料セーブ』を繰り返し伝えました。(95分の)時間制限の中で周回数が減るから、燃料量は『もう大丈夫』になってからも『セーブ』は言い続けました」。ドライバーがリズムを崩さないように、という配慮ゆえだったと言う。

「今回、(ドライバーに向けて毎周回提示する)サインボードの周回数表示は、積算(1から毎周数字を増してゆく。残り周回数を示す減算方式も使う)にしました。タイムレースになる可能性が高かったので、サインボード担当者に『どっちにしますか?』と聞かれて『積算で』と。じつは、(95分を経過して車両が計時ラインを通過、残り1周が確定した)ファイナルラップに入ったことも、その周に(パロウがピット前を通過した時に)伝えました」。いずれもパロウにドライビングに、すなわちトリッキーな路面でのマシン・コントロールに集中してもらおう、という配慮である。

とはいえ、パロウにしてみれば…。「無線交信の中であの時初めて『ファイナルラップ』と言われて、そこで『タイムレースになったから』と説明があった。その意味を理解している中でもう1コーナー(のアプローチ)に差し掛かっていた。それでブレーキングが一瞬遅れて、オーバーランしてしまったんだ」。

かくして、歴史あるチームの若いスタッフとドライバーが、彼ら自身に取っての初めての勝利を手にした。「鈴鹿と、そして次のもてぎは、マシンのセットアップにちょっと自信があるんです。楽しみにしていてください」。そんな一言を残して、トークショーのステージから降りて行った加藤エンジニア。そこには表彰式と記者会見を終えて、観客のための最終ステージに上がろうとするパロウが待ち受けていたのである。

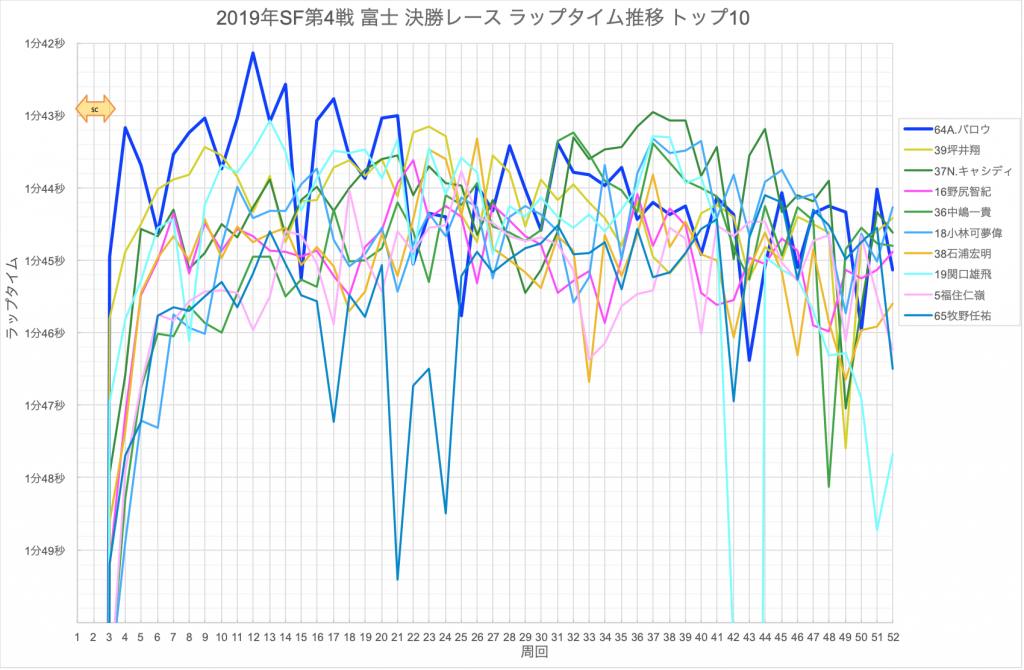

優勝したパロウ以下、10位までに入ったドライバーたちの95分リミット、52周のラップタイム推移。SC先導隊列の先頭からスタートしたパロウは、タイヤと車体後方の跳ね上げ流が巻き上げる水煙に視界を奪われることもなく、SCラン終了から一気にペースを上げている。7周目から21周目にかけて、後続よりも1秒あるいはそれ以上速いペースで走り続けたことで十分なタイムギャップを築いたのだった。そこから追ってくる上位グループ各車とあまり変わらない、でもそれぞれの周回で最速レベルのペースに落ち着いたのは、後方とのギャップを確認してのことか、あるいは加藤エンジニアの証言にあった、加速終端部で早めにアクセルペダルを戻す「リフト(&コースト:コーストは惰行の意)」を忘れていたのを指摘されて、燃費にも注意を向けたことの表れか。30周目以降ではキャシディのペースが他を上回る。燃料注ぎ足しのためにピットインした関口(43周目のタイムダウン)を抜き、坪井の背後に迫っていった。

優勝したパロウ以下、10位までに入ったドライバーたちの95分リミット、52周のラップタイム推移。SC先導隊列の先頭からスタートしたパロウは、タイヤと車体後方の跳ね上げ流が巻き上げる水煙に視界を奪われることもなく、SCラン終了から一気にペースを上げている。7周目から21周目にかけて、後続よりも1秒あるいはそれ以上速いペースで走り続けたことで十分なタイムギャップを築いたのだった。そこから追ってくる上位グループ各車とあまり変わらない、でもそれぞれの周回で最速レベルのペースに落ち着いたのは、後方とのギャップを確認してのことか、あるいは加藤エンジニアの証言にあった、加速終端部で早めにアクセルペダルを戻す「リフト(&コースト:コーストは惰行の意)」を忘れていたのを指摘されて、燃費にも注意を向けたことの表れか。30周目以降ではキャシディのペースが他を上回る。燃料注ぎ足しのためにピットインした関口(43周目のタイムダウン)を抜き、坪井の背後に迫っていった。

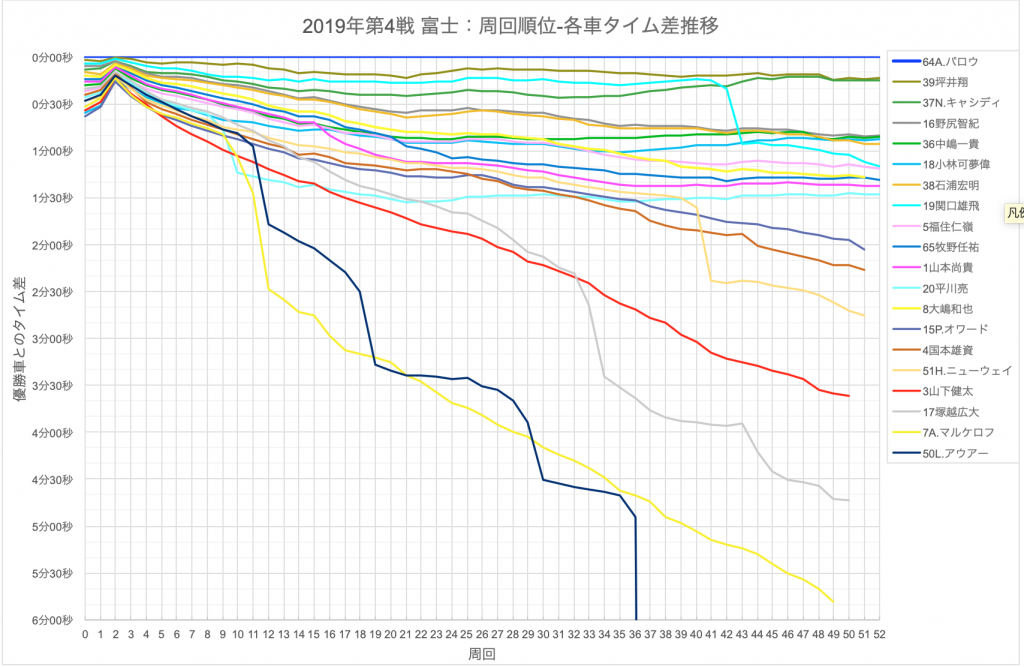

20車全ての各周回・計時ライン通過のタイミングからその時々の優勝者の通過時間との差を追っていったグラフ。各周の縦のラインで切るとその周回でのタイムギャップ、全体として見ると順位変動を追う「ラップチャート」にもなっている。パロウは先頭スタートから一度もトップを譲らずに優勝。坪井も序盤でこそ差を開かれたが、そこからは差を開かれないように追走。しかし後半はキャシディのペースが勝り、もう少し、というところまで追いつめている。途中でグラフの線が下に落ち込んでいるのはピットストップ。塚越(34周完了)はタイヤ交換、ニューウェイ(41周完了)と関口(43周完了)の二人は燃料注ぎ足しのためにピットストップしている。50アウアーはグリップが得られなかったとピットインを繰り返し、大きく遅れていった。

20車全ての各周回・計時ライン通過のタイミングからその時々の優勝者の通過時間との差を追っていったグラフ。各周の縦のラインで切るとその周回でのタイムギャップ、全体として見ると順位変動を追う「ラップチャート」にもなっている。パロウは先頭スタートから一度もトップを譲らずに優勝。坪井も序盤でこそ差を開かれたが、そこからは差を開かれないように追走。しかし後半はキャシディのペースが勝り、もう少し、というところまで追いつめている。途中でグラフの線が下に落ち込んでいるのはピットストップ。塚越(34周完了)はタイヤ交換、ニューウェイ(41周完了)と関口(43周完了)の二人は燃料注ぎ足しのためにピットストップしている。50アウアーはグリップが得られなかったとピットインを繰り返し、大きく遅れていった。