Headline News

「揺らがず、迷わず、盤石の勝利」 テクノロジー・ラボラトリー 2020開幕戦レビュー

2020年9月14日

「時間がある」ことの難しさ

3月下旬に実施された富士スピードウェイでの合同テスト以来、5か月の間が空いたスーパーフォーミュラの走行が、ツインリンクもてぎでのレースウィーク金曜日、公式テストから始まった。その時、それぞれの車両、そのドライバーとトラック・エンジニアが何より最初にやりたかったのは「持ち込みセット」の確認だったことは想像に難くない。

マシンを走らせる機会がないまま日々が過ぎてゆく。その中でできることは、考えること。

したがって車両のディテールまでもう一度見直し、「エアロマップ」を読み解き直し、昨年の実践データと突き合わせて、相互関係を掘り下げる。セッティング要素とその影響を今までなかったほどに考え、分析して、相互作用まで視野を広げて可能性を探る。レギュレーションの範囲内で「使えそうな」デバイスを探す。…などなど、脳の中でマシンの機構的なディテールから走っている時の運動、空気の流れまで、ひたすら思い描く。エンジニア、というのはそういう人種である。

しかし、逆にそれをやりすぎると、そしてドライバーとともに「勝ちたい」、そのために「もっと速く」とミーティングを繰り返し、また考える、という時間も十分以上にあり、その中で気持ちが濃縮されてゆく。これまでの実績から見て、今戦の本命の一角と私が考えていたある車両のエンジニアも、戦いの後、「気持ちが入り過ぎました」と苦笑いしていた。その気持ちも、それが思考の迷路に入り込んでいく流れにつながったことも、よくわかる。

そんな中、昨年この同じ場所で「速さ」と「強さ」の両方を築き上げて勝利を手にした平川亮と大駅俊臣エンジニアのコンビが日曜一日の予選・決勝に向けて「勝利の再現」へのプロセスをどう進めて行くか、それがこの“遅れてやってきた”開幕戦の流れを読み解くベンチマークになるのではないか。そう考えた私は、テスト〜フリー走行の周回とラップタイム推移を追う中でも「20」に着目して観測していた。もちろんその段階では平川+大駅コンビだけに注目していたわけではないのだけれど。

「最速・最強」に向けたシミュレーション

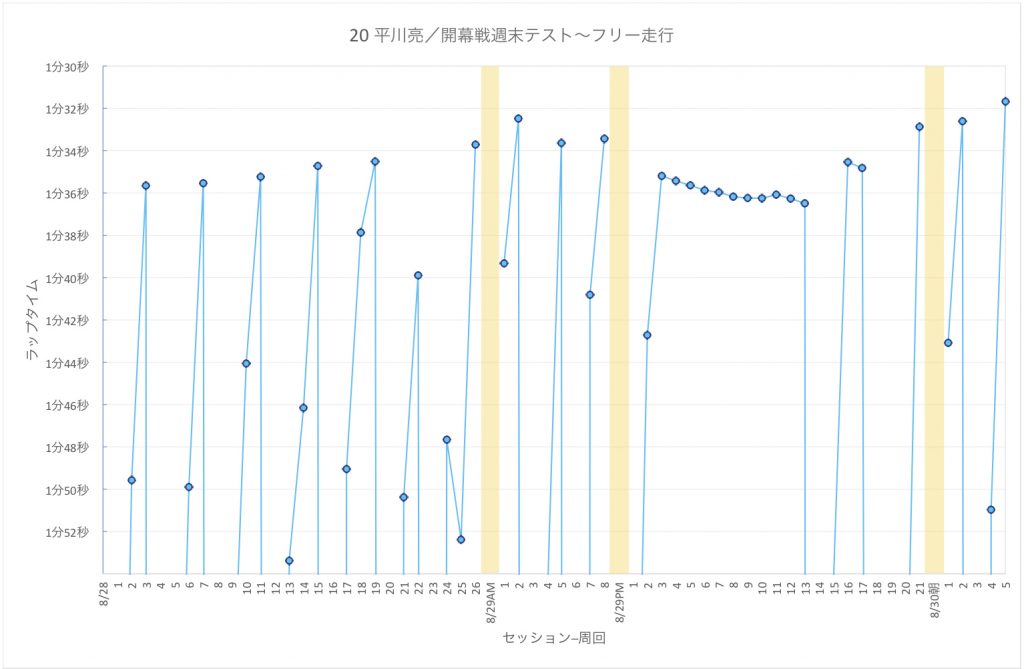

というところで、1枚のグラフ<20_test_FP1-3_laptime>をご覧いただこう。平川が、このの週末、金曜日の公式テスト2時間、土曜日の占有走行(午前)とフリー走行(午後)それぞれ1時間、そして日曜日朝、予選を前にしたフリー走行20分を、それぞれどう走ったか、周回毎のラップタイムを追ったものだ。

まず金曜日の2時間。ここは前述のように「持ち込みセット」の確認から始めたはず。しかし路面状況はここから日曜日に向けて、全車が走行を重ねる中でどんどん変わってゆく。だからこのセッションの走り始めのタイム、マシンの挙動や前後のグリップ・バランスに不満があったとしても、そこにこだわってこの時の路面に車両挙動を合わせ込みには行かず、「素性」を見るしかない。このあたりでドライバーもエンジニアも「経験値」が必要になる。ここでも平川+大駅コンビに不安要素はない。まして彼らの出発点は昨年の優勝であり、その時ソフトタイヤでスタートして、予選一発アタックでは圧倒的な速さを見せたA.パロウが周回を重ねるとともにグリップダウンに苦しむのに追走、そのミスに乗じてトップに立ってからは、今回のレース距離とほぼ同じ37周でピットインするまで、1分36秒台半ばのラップタイムを安定して続けた、というベースラインのデータと体感を持ってここに臨んでいる。(昨年のここでのレースにおける主要ドライバーたちのラップタイム推移などについては、同戦のTECHNOLOGY LABORATORY レビュー

興味深いのは、この最初のセッションで彼らは、走行ペースをその時のタイヤ=路面のグリップの限界レベルまで上げて計時周回を走るのは1周だけ、つまりピットアウトしてタイヤを温めつつ状態確認、その次の周のセクター2以降から2周をきちんと走って、そこでピットに戻る、つまり計時周回として有効なタイムが残るのはピットアウトから3周目、というパターンを繰り返している。後半はもう1周多く回ることもあったが。ということは、このそれぞれのコース周回にあたって確認するポイント、そこで何かを変えてまた確認する内容、というプログラムがあらかじめきちんと整理されていたのだろうし、それも一度に一つずつの要素を確かめ、それを車載ロガーに記録されたデータとドライバーの体感の両方で裏付けする、という段取りがきちんと準備されていたであろうことが推測できる。大きな仕様変更のトライや、ドライバーの慣熟などは必要ない。細部の煮つめを進めて、昨年の弱点(平川、大駅二人とも「予選の速さが課題だった」と勝利の後に語っている)の修正を図る。そのプログラムが順調に進んだであろうことは、ピットアウト〜インを繰り返す度に着実にラップタイムが上がっているところにも現れている。

土曜日午前のセッションでは、9周しか走っていない。これは全19台の中でも最少。翌日に予選が行われる時間帯よりは40分ほど遅いけれど、同じような気象条件、路面温度の中でここでは予選シミュレーションだけしておく。そういう意思が見えてくる。その最初の計時ラップでに出した1分32秒483がこのセッションの全体ベスト。しかし予選のための最後の詰めは翌朝の短いフリー走行で、となる。

その日の午後の1時間、じつはここに平川+大駅コンビの「勝利への伏線」が仕込まれていた。セッション開始時刻は翌日の決勝スタート時刻より10分遅いだけ。ここで平川はピットアウトから1周のタイヤ・ウォームアップを経て、12周の連続周回を行った。もちろんこれが「レース・シミュレーション」であることは本人たちに確かめる必要もなく一目瞭然。しかもそのラップタイム・ペースは1分35秒2に始まり11周後でも1分36秒5。昨年優勝した時のスタート直後のペースよりも0.4秒ほど速い。今戦はレース距離が約170kmに短縮され、燃料補給も禁止となったので、スタート時の燃料搭載量は昨年の満タン95L・70kgよりも20kgほど少ないと計算される。その重量差を考えても昨年を上回るペースで、しかもタイヤ摩耗によるラップタイム低下、いわゆるデグラデーションも十分に小さい。先頭に立ったら平川がレースを制圧しうる。私のようにタイミングデータを追って観測していた側であっても、そういう展開をイメージさせるのに十分な「シミュレーション」だった。

このセッションではその後、もう少し速い周回を2度トライして、総周回数は22周に達した。ちなみの最も多かったのはマシンとコースの両方への慣熟を進めるT.カルデロンの28周。常連勢での最多周回は山本尚貴の25周だった。平川が最終周回で記録した1分32秒871は各自最速ラップタイムの5番手だったが、トップの大湯都史樹でも1分32秒703。ここではまだ誰も、去年のパロウのポールタイム、1分31秒442(この時点のコースレコード)に近づくタイムを出していない。平川の立場に身を置けば、あとはスターティンググリッドのポジションのみ。

その最終シミュレーションは、日曜日朝の20分。ここは金曜日のフリー走行時点で入手した3セットの新品タイヤのうちで取り置いて“持ち越し”タイヤ扱いにしておいたセットを投入。平川は最初のクイックラップで1分32秒609、そしてセッション終了のチェッカードフラッグを受けつつ計時ラインを横切るタイミングで走った2度目のランで1分31秒675と、ここまでではただ一人、1分31秒台に入って、戦いへの準備を完了したのだった。

1周だけのアタックにもプランニングがある。

その最後の事前準備走行から全車が戻っておよそ1時間半、早くも予選が始まった。今回のQ1セッションはA・B2組に分けての走行。ここでA組では山本、B組では福住仁嶺と小林可夢偉が、セッション開始直後に一度コースイン、1周でピットに戻って次はセッション終了ギリギリのタイミングまで待って出る、という戦術を取った。ドライバーがアタック直前のコース状態を確認することのメリットを考えたのだろう。新品タイヤの“皮むき”も考えられなくはないが、映像で見る限りここでは皆、ユーズドタイヤを履いての1周、いわゆるレコネサンス(偵察)ラップだった。そこからのタイムアタックではダンディライアンの2人が他より出撃を遅らせてアウトラップ1周だけのタイヤ・ウォームアップ、他は2周温めてからアタックラン、とここでも戦術が分かれた。結果的には、この日の路面温度と路面状況、そして他が走行している隊列のどこに入ってゆくかのタイミングの選択自由度も含めて、2周ウォームアップが適切だったようで、山本、福住ともQ2でノックアウトされてしまった。

それにしても、「いつものこと」ではあるけれども、スーパーフォーミュラのタイムのしのぎ合いは熾烈だ。Q1各組のトップタイムとQ2に残れる7番手までのタイム差はA組で0.514秒、B組で0.603秒。その7番手とノックアウトされる8番手の差はA組で0.121秒、B組では0.003秒しかない。Q2でもトップからQ3進出限界の8番手までは0.594秒。そこから9番手との間は0.016秒だったし、3番手から11番手までは上位との差が1/100秒、1/1000秒単位の数字が並び、0.229秒の中に9車がひしめいている。

そんな中で、まずはQ2で1分31秒098と昨年パロウが記録したコースレコードを破り、さらに18分後のQ3終了を告げるチェッカードフラッグをくぐったところで1分31秒083まで削ってきたのは平川だった。ルーキーながらQ2、Q3とも2番手に飛び込んできたS.フェネストラズとのギャップはQ2で0.185秒、Q3ではフェネストラズが少しタイムを落としたことで0.313秒。スーパーフォーミュラの現状では大差と言ってもいい。

かくして平川(+大駅コンビ)は、勝利への第一関門をクリアした。次にクリアすべき関門は、いうもでもなく3時間後のスタート、である。

「スタートが鍵」と誰もが集中していた。

その決勝レースのスタート、5つ点灯したレッドライトが消灯した瞬間も、平川の反応は「ジャスト」と見受けた。録画を確認してみると、平川はスタートの瞬間、OTSを作動させていない。背後の3番グリッドから出た山下健太は蹴り出し直後からOTSのLEDがフラッシュ、1コーナーに向けてアウト側から平川に並びかけようとするが、ここは平川もそのさきでOTS作動、3-4コーナーでは確実に前を取って隊列をリードする位置を確立した。

この平川vs.山下の直後では、フェネストラズがOTSを使わず(フィニッシュ後に「初めてのSFスタートで、ハンドクラッチでの決勝スタートも初めてで、どのくらい変わるのかわからなかったし。途中から使ってみたら、そんなに変わらなかったかな…」とコメントしている)、まず右から中嶋一貴、その外に関口雄飛と2台に並びかけられた状態で1-2コーナーを旋回。その先の直線では外に持ち出した中嶋と、2コーナー立ち上がりで外側の縁石を踏み越えてグリーンカーペットまで飛び出すがそのまま踏ん張って加速体勢を維持した関口に挟まれる状態になったが、3コーナーへのターンインで3番手のポジションを確保した。

関口はグリッド7番手からここに自らのマシンを持っていったわけで、1コーナーへのアプローチではスタートダッシュで前方が少し詰まってしまった大湯都史樹、石浦宏明、そこに並びかける福住…と彼の直後も3ワイド。2コーナー立ち上がりで石浦がリアを大きく滑らせて後方集団に飲み込まれる。そこでも密集戦闘が繰り広げられていて、その中で傷つきタイヤから煙を上げていた坪井翔のマシンは、5コーナーをターンインできずにアウトのグラベルベッドへ。その先で停まってしまう。これが最初のリタイア。大湯もフロントウィングなどにダメージを負ってヘアピン立ち上がりでスローダウン、そこからピットにマシンを戻して修復、再走するが、もちろん1周目を回り切る中で形成された隊列からは大きく遅れてしまった。

レース距離が短縮されたがゆえに、それに伴ってレース戦略に入り込む“変数”が減り、よりシンプルな「速さ」の競い合いになったがゆえに、スタートからお互いのポジショニングが形成されてゆくプロセスに、まずは「競争」が凝縮された。この濃密さこそが、フォーミュラレースのひとつの醍醐味であることを改めて実感させてくれた、開幕戦の1周目ではあった。

18人・18台、それぞれの戦い

こうなると、平川は自らのペースを守って走り続けるのみ。山下もコンスタントに追い続けるが、平川に勝負を仕掛けに行けるような距離までは詰めきれない。自車を包む空気を後方に向けて跳ね上げることで大きなダウンフォースを得る今日のレーシングマシンの特性として、車両が通過した後ろには100m以上にわたって強い空気の渦、乱気流が残る。その中に入り込んで勝負に持ち込むためには、ひとつひとつの旋回の、その積み重ねとして周回全体のペースで確実に上回る必要があるのだが、その余力はむしろ平川の方に多くありそうに見える。さらにその後ろ、フェネストラズと中嶋にとっても相互のレースペースは同様で、この4車はわずかずつ開きそうになるお互いの差を切り詰めつつ、均衡状態で周回を重ねて行く。走る側はもちろんだが、見守る側にとっても緊迫感が途切れることのない展開。

ここで二人が優勝に手が届く場所を走るコンドー・レーシングに関しては、昨年の岡山前のインターバルから「7ポスト・リグ」などの基礎試験データ取得などを進め、確実に「速さ」へと結び付けてきたのは昨年・岡山ラウンドのレビュー

その後方、5番手を走る関口から後ろの状況はちょっと違っていた。序盤、お互いの位置関係がいったん落ち着いたところから関口のペースが上がらない。前方集団の4車に比べて時に1秒ほども遅いラップタイムが並ぶ。その結果、彼の後方に10台前後がそれこそ“数珠つながり”になった隊列での周回が、レースも半分を過ぎようかというところまで続く。その中で、直前の競争相手に仕掛けるべくOTSを発動するドライバー、それに対抗してディフェンスのOTSを使う、といった攻防が何度か繰り返されて行く。

19周目、ダウンヒルストレートでOTSを使った福住が、6番手を走る小林の攻略に成功。続いてすぐ後ろを走っていたチームメイトの山本が1周後の同じ場所でOTS発動、前周の攻防でOTS非作動時間にある小林の背後に一気に迫る。そこでイン側にマシンを持ち出そうとした山本のフロントウィングと小林のリアタイヤが接触、ともにダメージを負ってしまう。これで二人ともピットへ。一方、その前を走る福住は関口との差を詰め、21周目に入るメインストレート後半からOTS作動、1-2コーナーではアウトからインへとクロスライン、そこで関口もディフェンスOTSを使って3コーナーでもアウトから並びかける福住を押さえ込む。この攻防はそのまま5コーナーへ。イン側へ絞ったブロックラインでターンインする関口の後外側から回り込む福住。そのフロントウィング右端が関口車の左リアタイヤのサイドウォールにわずかに触れたか…と見えた先で関口車のリアの車高が落ち、次の130Rコーナー入口でスピン、グラベルベッドに滑走していった。ここでリタイア。これで生き残った福住から後方は、N.キャシディ、野尻智紀、石浦宏明と、しぶとく走ってきた顔ぶれが並ぶことになった。

最終盤に至って、山下がじわじわと平川との差を詰め始めた。しかし平川も1分37秒台前半のペースに戻して「仕掛けられる」ような差までは詰めさせない。大駅エンジニアも、この展開ではドライバーとの無線交信でも「後ろとのタイムギャップを伝えていただけ。最後のところでも『ギャップ詰まってるよ』としかいうことがなかった」と、フィニッシュ直後に振り返っていた。恒例となっている、優勝車両担当エンジニアをお迎えしての「TENONOROGY LABORATORY」トークショーでの発言だが、これまではサーキットに足を運んでいただいた観客の皆さん限定だったこれら現地でのステージイベント、今戦ではYouTubeでもライブ配信、録画もsuperformulavideo

このドライバー、エンジニア、お二人続けてのトークショーでも二人異口同音に「去年はここで予選は課題が残ったけれど、優勝できた。今年はその予選が改善できて、再び勝つこともできた。次の岡山(国際サーキット)は平川選手としては得意なコース。去年は予選は良かったんだけど、決勝が…。今年はそこを改善していく」と語っていた。もちろん、ライバルたちも仕切り直して新たな戦いに臨んでくる。そこに演じられる次なる「戦いのディテール」はどんな模様を織りなすのか。私にとっては、大駅さんとのトークを締めくくった瞬間から、すでに楽しみがで始まっている。

予選と決勝のそれぞれに向けてマシンを“仕上げる”ための走行セッション合計4時間20分、優勝に向けて平川亮+大駅エンジニアのコンビが彼らのプログラムをどう進めていったか、それがこのラップタイムの推移を追うことで浮かび上がってくる。走り始めから1〜2周に集中してセットアップの確認を進めたこと、そして何より土曜日午後の1時間に「レース・シミュレーション」の連続周回を行っていることがわかる。土曜日、日曜日それぞれの午前中は少ない周回数の中で予選に向けた「速さ」の作り込みを進めた、と見ていい。

予選と決勝のそれぞれに向けてマシンを“仕上げる”ための走行セッション合計4時間20分、優勝に向けて平川亮+大駅エンジニアのコンビが彼らのプログラムをどう進めていったか、それがこのラップタイムの推移を追うことで浮かび上がってくる。走り始めから1〜2周に集中してセットアップの確認を進めたこと、そして何より土曜日午後の1時間に「レース・シミュレーション」の連続周回を行っていることがわかる。土曜日、日曜日それぞれの午前中は少ない周回数の中で予選に向けた「速さ」の作り込みを進めた、と見ていい。

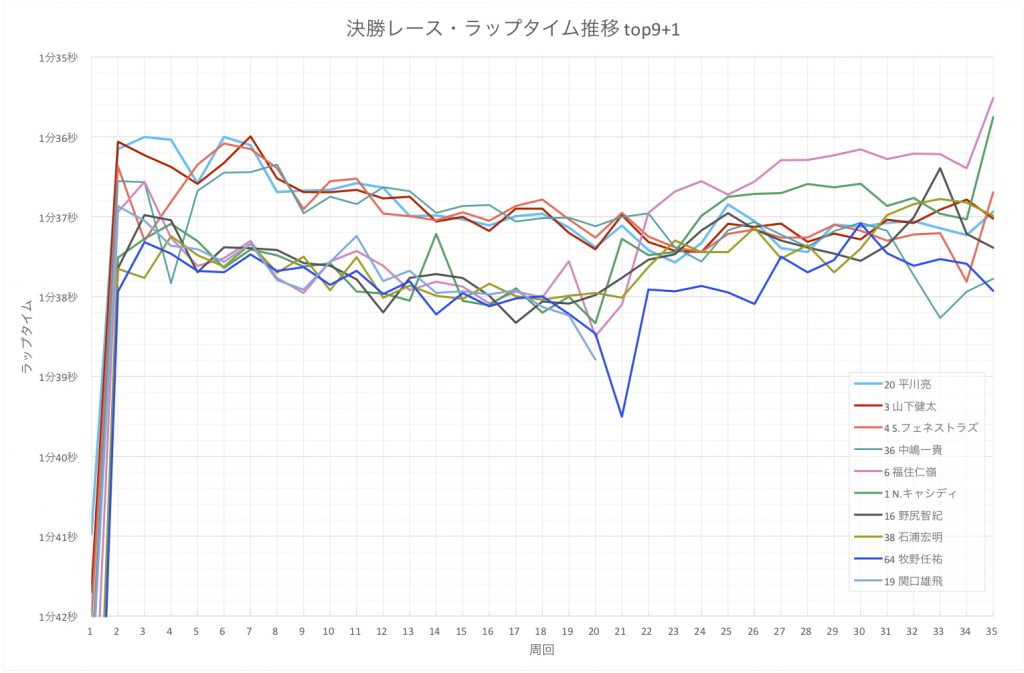

決勝レースの35周を、最終的に上位に名を連ねた平川以下の9人と、5番手以降のレース展開の“綾”を生んだ関口がどんなペースで走ったか。それぞれのラップタイム推移を追ってみる。一見して明らかなのは、5〜20周目にかけて平川、山下、フェネストラズ、中嶋の4人と、それ以降のグループの毎周のタイムが1秒近く離れていること。スタートの瞬間から3コーナーまでアグレッシブな走りで5番手に上がった関口だったが、そこからペースが伸びず、彼を境界に車両群が前後に二分される展開になった。そのペース差がここに現れている。次に福住のラップライムに着目すると、19周目にOTSを使って小林に接近、前に出て、20-21周目は関口との接近戦でタイムが少し落ち、そこで前が空くと一気にタイムが上がって後半は全体最速ペースへ。キャシディも同様であって、もしスタートから1周目の攻防が形を変えていれば、この二人もトップ争いに絡めた可能性がある。平川以下トップグループ4人のラップタイムはほぼ均衡、毎周交叉する形だが、先頭に立つ平川はポイントになる周回では最速レベルをマークして後方との差を確保、全体として安定したペースで走りきっている。

決勝レースの35周を、最終的に上位に名を連ねた平川以下の9人と、5番手以降のレース展開の“綾”を生んだ関口がどんなペースで走ったか。それぞれのラップタイム推移を追ってみる。一見して明らかなのは、5〜20周目にかけて平川、山下、フェネストラズ、中嶋の4人と、それ以降のグループの毎周のタイムが1秒近く離れていること。スタートの瞬間から3コーナーまでアグレッシブな走りで5番手に上がった関口だったが、そこからペースが伸びず、彼を境界に車両群が前後に二分される展開になった。そのペース差がここに現れている。次に福住のラップライムに着目すると、19周目にOTSを使って小林に接近、前に出て、20-21周目は関口との接近戦でタイムが少し落ち、そこで前が空くと一気にタイムが上がって後半は全体最速ペースへ。キャシディも同様であって、もしスタートから1周目の攻防が形を変えていれば、この二人もトップ争いに絡めた可能性がある。平川以下トップグループ4人のラップタイムはほぼ均衡、毎周交叉する形だが、先頭に立つ平川はポイントになる周回では最速レベルをマークして後方との差を確保、全体として安定したペースで走りきっている。

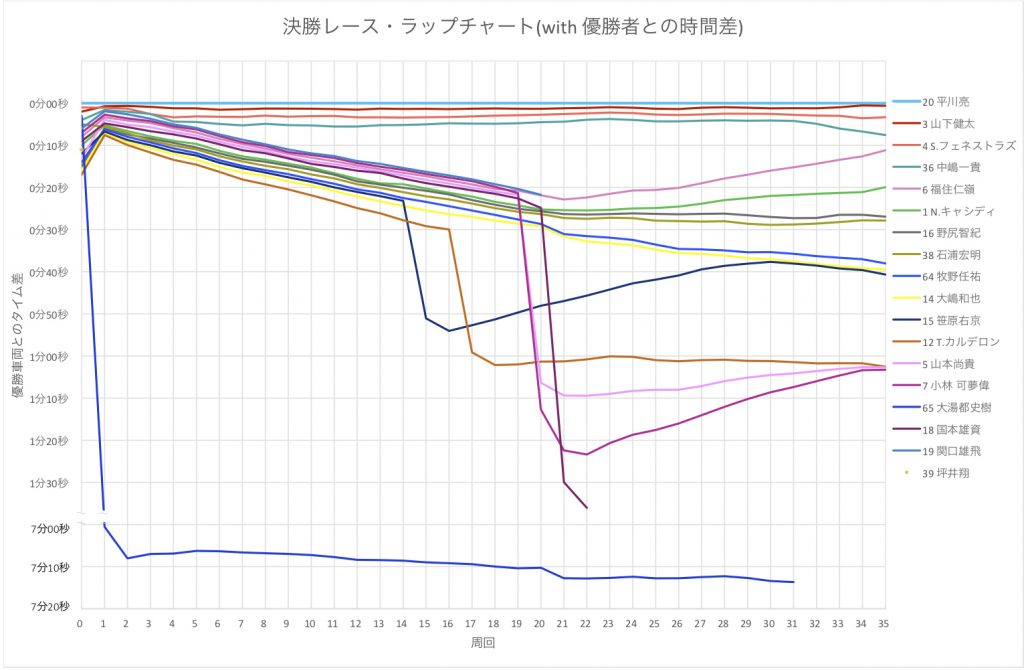

決勝レースのスタートから35周完了のゴールまで、各周・各車の積算タイムを、優勝した平川との差で追ったグラフ。毎周の順位変動を示すラップチャートであると同時に計時ライン通過時の各車の時間間隔を見ることができる。まずスタートから平川が他より一段速いペースで走って2番手・山下以降との差を確実に作り、そこから均衡状態に持ち込んでゴールに向けて周回を重ねている。山下は残り3周でペースを上げ34周完了では0.52秒差まで詰めるが接近戦に持ち込むまでには至らず。初陣のフェネストラズもこの二人と拮抗するペースで170kmを走りきっている。その後方では関口に“頭を押さえられる”形になった10車ほどが、20周まで数珠つなぎ状態で走り続けたことが各車の線の密集状態に現れている。大湯は1周目の中でフロントウィング損傷、ピットインして大幅に遅れたがその後のペースは悪くない。カルデロンと笹原はレース距離の半ばでピットに飛び込みタイヤ交換。山本と小林は接触でお互いにダメージを負ってピットストップ。最終周の90度コーナーで山本がカルデロンに並びかけるが、カルデロンが逆に押し返すように動いてポジションを守りきった。

決勝レースのスタートから35周完了のゴールまで、各周・各車の積算タイムを、優勝した平川との差で追ったグラフ。毎周の順位変動を示すラップチャートであると同時に計時ライン通過時の各車の時間間隔を見ることができる。まずスタートから平川が他より一段速いペースで走って2番手・山下以降との差を確実に作り、そこから均衡状態に持ち込んでゴールに向けて周回を重ねている。山下は残り3周でペースを上げ34周完了では0.52秒差まで詰めるが接近戦に持ち込むまでには至らず。初陣のフェネストラズもこの二人と拮抗するペースで170kmを走りきっている。その後方では関口に“頭を押さえられる”形になった10車ほどが、20周まで数珠つなぎ状態で走り続けたことが各車の線の密集状態に現れている。大湯は1周目の中でフロントウィング損傷、ピットインして大幅に遅れたがその後のペースは悪くない。カルデロンと笹原はレース距離の半ばでピットに飛び込みタイヤ交換。山本と小林は接触でお互いにダメージを負ってピットストップ。最終周の90度コーナーで山本がカルデロンに並びかけるが、カルデロンが逆に押し返すように動いてポジションを守りきった。