Headline News

「1mm以下の知恵くらべ、技くらべ」 テクノロジー・ラボラトリー2020第3戦レビュー

2020年11月4日

マシンの「底」をどこまで路面に近づけるか。

やっぱり、スーパーフォーミュラの戦いに「勝つ」のは難しい。陽が落ちるのが日々早くなるこの時期、夕焼けから宵闇へと移り変わってゆく東北の空の下で改めてそう実感したのではあった。

この日のレース、2020年第3戦スポーツランドSUGOでの勝者はN.キャシディ。フィニッシュ後の記者会見では「(交換直後の)タイヤがまだ冷えている状態で、速く走ることには自信がある」「今日は(タイヤ交換義務で履き替えた)2セット目のタイヤの感触が良かった」と振り返っていたが、彼の車両を担当する小枝正樹エンジニアによれば「2セット目に対してとくに何かしたわけではありません。1セット目はスターティンググリッドで予想より路面温度が高かったので内圧を少しアジャストしました。2セット目は路面温度が下がってゆく状況で走ることになるので、そのアジャスト分を戻してますが」とのこと。

とはいえこの日のレース、キャシディの勝因はこのタイヤ交換義務消化直後、セーフティカー先導走行によってタイヤがいったん冷え切った状態での戦闘再開、そこで他を凌ぐ速さで走ったことにあった。

その状況をざっと整理するなら、53周のレースの20周目にセーフティカー導入。その時点で上位を走っていた車両群はその直前の19周目を終えるタイミングでピットに飛び込んだ。平川亮を先頭とするこの隊列走行は27周目完了まで16分あまり続き、その間、平均速度70~100km/hという、このクルマたちにとっては「歩くような」スピードでの走行が続いた。装着されているタイヤはロードカー用と比べて格段にゴム層が薄く、蓄熱容量が小さい。レースのスタート時には20+℃あった路面温度も15時を回って秋の東北の陽射しが西に傾くのにつれて下がり、その路面とトレッドゴムが多少摩擦して熱を発生したところで、薄く幅広いトレッド面が走行風にさらされることでタイヤ全体の温度は下がったままになる。28周目、そんな状態からの戦闘再開だった。

改めてラップタイムデータを整理してみると、キャシディは29、30周目と一気にペースを上げている。これに対してスタート直後からトップを走っていた平川亮はSCラン終了直後はタイムが上がらず、ペースが上がって安定するまでに7~8周ほどかかっている、という数値が浮かび上がる。この状況について平川本人は「ちょっと“車高”を下げすぎていて、タイヤが暖まる(温度が上がる→内圧が高まる→タイヤがインフレーション=膨張して、車体がその分持ち上げられる)まで、車体の底をあちこちで擦ってしまっていた。ニックに抜かれた時も、最終コーナーで車の底がガツガツッと当たって外に飛んでしまって…」と振り返る。

実況映像を確認するとたしかにこの周回、最終コーナーを回り込む中でかなり長い時間、車両後方に白い煙を引いている。路面と車体底部に固定された「スキッドプレート」が路面を擦って削れた、その粉が吹き上がっているのだ。車体底面に働く負圧、すなわちダウンフォースは、その底面を路面に近づけるほど強まる。しかしこの時の平川車のように路面に当たると車両全体が跳ねてタイヤの荷重が抜ける。状況によっては車体骨格に損傷を生ずるなど危険なこと、そして極端なセッティングで速さを追い求めないように、車体底面中央部で一段下に張り出した「ステップドボトム」面に特殊な圧縮合板(「プランク」とも呼ぶ)を固定し、走行後に規定の計測部位で一定以下の厚さまで減っていた場合は失格などペナルティの対象になる。今日、車体底面の空力効果を使って走る競技車両カテゴリーでは、このやり方が一般化している。車体が沈み路面に接近するとまずこのプランクが接触する。車体底面全体を後ろ上がりの姿勢にする、いわゆるレーキも今の競技車両では定石だが、こういう走行姿勢だとまずプランクの前端側が接地することになる。マシンが走り、サスペンションが少ないとはいえ伸び縮みし、タイヤも変形し、路面にもうねりや凹凸がある。さらに燃料搭載量など車体の重量が変われば車体位置が沈み、路面との間隙が減る。SFにしてもF1にしても燃料搭載量が最も多い=重いスタート直後にプランクが路面に擦れた煙(F1ではプランク固定部の金属ブロックが接地して出る火花)が出ることが多いのはこのためだ。もちろん、ダウンフォースの大きさは速度の二乗に比例するので、速度が上がって車体がより強く路面に押しつけられるほど、またハードブレーキングで荷重が前にかかるほど、底面の接地は起こりやすい。

こうした一連の状況の中で瞬間的に接触するだけに止めて、車体底面の地上高、いわゆる「車高」をどこまで下げられるか。走るクルマの動き、脚の動きや姿勢変化を想像、想定して、トラックエンジニアたちは知恵を絞る。それがどのくらいかと言えば、それぞれのコースで最も旋回車速が高いコーナー、すなわち大きなダウンフォースを受けつつ旋回して遠心力が作用し、クルマが沈みつつ外に傾いた状態で、プランク前端と路面との間隙が「2mmぐらいかな」というシビアさなのだ。

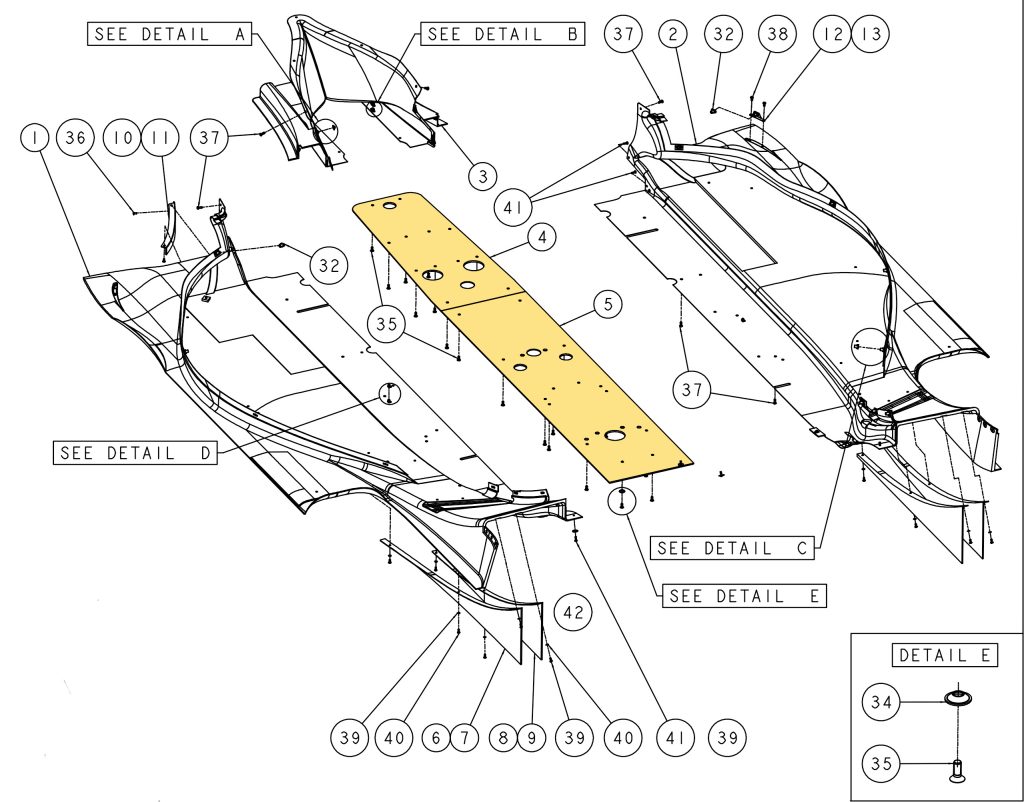

ダラーラ発行の「SF19 General Parts Book」から、車体下部を構成する部品全体を描いたページを紹介しておこう。両側に離して描かれているのがマシン中央〜後部を下からカバーするボディワークの下半分、アンダーウィング(横から見ると下面が逆翼形に近い形になっている)。左右に分割されていて、モノコックタブの両側から組み付けられ中央の分割線で一体化される。その中央部が一段下がっているのが見て取れるが、これが「ステップドボトム」部分。ここに下から黄土色で示した「プランク」、すなわち「擦り板」が組み付けられる。素材としては密度の高い圧縮合板であって、ここは路面と擦れても削れるだけで済む、が、競技終了後には各所に設けられた穴の部分で厚みを測り、既定の寸法を下回っていると失格処分となる。元の厚みはSF19では5mmしかないのだが。この図では右手前が車両後方で、底面を後方に向かって跳ね上げた面にして路面との間に断面積変化を作り、そこを高速で抜ける空気の圧力を低下させることでダウンフォースを生み出す。ここがいわゆるディフューザー。逆に図上方・中央に描かれているのが、車両前部でモノコック底面が高く持ち上げられている下で、気流を左右のサイドポンツーン下に向かって分ける「キール」(もともとは船の底を貫く「竜骨」のこと)。

ダラーラ発行の「SF19 General Parts Book」から、車体下部を構成する部品全体を描いたページを紹介しておこう。両側に離して描かれているのがマシン中央〜後部を下からカバーするボディワークの下半分、アンダーウィング(横から見ると下面が逆翼形に近い形になっている)。左右に分割されていて、モノコックタブの両側から組み付けられ中央の分割線で一体化される。その中央部が一段下がっているのが見て取れるが、これが「ステップドボトム」部分。ここに下から黄土色で示した「プランク」、すなわち「擦り板」が組み付けられる。素材としては密度の高い圧縮合板であって、ここは路面と擦れても削れるだけで済む、が、競技終了後には各所に設けられた穴の部分で厚みを測り、既定の寸法を下回っていると失格処分となる。元の厚みはSF19では5mmしかないのだが。この図では右手前が車両後方で、底面を後方に向かって跳ね上げた面にして路面との間に断面積変化を作り、そこを高速で抜ける空気の圧力を低下させることでダウンフォースを生み出す。ここがいわゆるディフューザー。逆に図上方・中央に描かれているのが、車両前部でモノコック底面が高く持ち上げられている下で、気流を左右のサイドポンツーン下に向かって分ける「キール」(もともとは船の底を貫く「竜骨」のこと)。

SF14/19の車高調整は各輪のアップライト下部と車体側でばね+ダンパーを押すロッカーアームの間を斜めにつなぐプッシュロッドの長さを変える。もっと細かく言えば、プッシュロッド上端部に組み込まれたねじを回して伸縮させるのだが、この調整ナット両側のねじ部が「逆ねじ」になっていて、ナットを回す方向によって両側とも「伸びる」「縮む」動きになるように作られている。このナットを1回転させるとプッシュロッド長で2.12mm、それが斜めに結合しているので車輪部分から車体を見ると、プッシュロッドのナット1回転でフロントは約5.4mm、リアは約4.6mm、車輪に対する車体高さが変化する(ダラーラ社のSF19ユーザーズ・マニュアルより)。ここでエンジニアからメカニックへ、半回転どころか「1フラット」、つまり六角ナットの1面分、つまり60°の回転などというのはざらで、その半分、ナットの回転30°で、車高変化としては0.4mm前後の車高変更指示が飛ぶこともしばしばあるし、さらにその半分のことだって…と小耳に挟むこともある。ここまで行くと、路面の細かな凹凸を踏んだ時のタイヤの変形のほうが大きいはずだが、しかしエンジニアもドライバーもその「1mmの半分」にこだわる。

タイヤは、温度と内圧で“伸び縮み”する。

再び記憶を新たにすべくこの28周目からの実況映像を見直すと、セーフティカーランの中では2番手に上がっていた山本尚貴を追うキャシディのマシンからもまた、冷えたタイヤの1周目には最終コーナーでプランクを削った白煙が上がっている。ただ彼の場合はこの周回だけで、そこから10%勾配を駆け上がったところで山本を攻略、さらに2周後に平川を追い詰めている時にはもう底を擦ってはいない。しかしそこでも平川のマシンはまだ底面を路面に打ち付けて、2輪シケイン分岐の前後で二度にわたって煙を上げている。

SUGOの最終コーナーはこのコースの中でも極め付きの高速コーナーであることに加えて、下り勾配でコーナーに入り、旋回の中で上り勾配に切り替わる。ここで遠心力の横Gに加えて、ジェットコースターでいえば落ちた「底」で登りに移る縦のカーブを走るのと同じように、下向きに押しつけられる方向の加速度、すなわち荷重がグイッと加わる。市販車で走ってもこの「縦G」はかなり強烈だ。もちろんSF車両が200km/hに近い速度でこの「すりばち」の中を走れば横+縦の合成Gは強烈なものであり、これがマシンを路面に向けて強く押し付ける。サスペンション・メカニズムとしてはフルストロークしてバンプストップと呼ばれる最後の硬いクッションに当たって止まっても、そこからはタイヤがたわむ。

もちろんこの状況を想定して、その日、そのコースを走る「車高」を決めるのだが、この日の平川車はそこをギリギリまで攻めすぎたのではないか、と推測できるのだが、さらにそこにはタイヤの内圧設定も関わってくる。

クルマを支えているタイヤを横から見るとわかるように、丸いタイヤの下部、接地している部分だけは折れ曲がるように変形している。クルマが走り、タイヤが転動すると接地するところに来たトレッド面とそこにつながる骨格は変形し、さらに転がって路面から離れると自由に膨らんだ状態に戻ることを繰り返す。それに加えてクルマの速度が上がり、タイヤの回転が速くなるとトレッド面に向けて加わる遠心力も大きくなり、タイヤは外に向けて膨らもうとする。この膨らみを押さえつつトレッド全幅にわたる接地状態を安定させるために、ラジアルタイヤではケースの外周を「帯で巻き締める」役目をするベルトが組み込まれている。もちろんSF用などの競技用タイヤも今日ではベルトを持つ構造であることが当たり前だが、それでも200km/hでのタイヤ回転速度は毎分1700回転にも達する。これらの条件が組み合わさって、実際にタイヤが転動している時の路面からタイヤ中心までの距離(高さ)を「動的半径」と呼ぶ。

そしていつも触れることだが、タイヤを膨らませて荷重を支えているのは、その内側に充填された空気(自動車競技の現場では空気から水蒸気や酸素を除去した窒素ガスを入れる)であり、その圧力は温度とともに変化する。容器の中に閉じ込められた気体の温度が27℃変われば、圧力は10%変わる。その内圧を受けてタイヤの膨らみも変化する。さらに加えて内圧が低い状態では、タイヤに上下方向の荷重が加わった時の変形量も大きくなる。つまりSUGOの最終コーナーで縦方向のG、すなわち荷重が加わった時にタイヤが「つぶれる」ようにたわみ、車体底面が路面に近づく。その結果、内圧がエンジニアの想定レベルまで上がるまで、SUGOではとくに最終コーナーで、上下方向(下向き)のGが加わった時に、車体底面が路面に接触しやすくなるのである。

トレッド面と路面の摩擦熱に加えて、タイヤ骨格がたわみを繰り返し、さらにブレーキからの熱も加わって温度が上がり、内圧が上がることでこのタイヤの実効半径が、本来想定していたところまで「成長」するのに、キャシディはレースペースで走り始めてから1周余りですんだのに対して、平川は3周以上を必要とした。そういう見方もできる。つまりキャシディ車と平川車の間には、シャシー・セッティングとしての地上高(ライドハイトとも言う)に加えて、ピットインして装着した2セット目のタイヤの内圧設定にも違いがあったのではないか。そういう仮説が浮かび上がる。このあたり、車高や内圧の設定の微妙なズレがわかっているからこそ平川はゴール後の記者会見で「(次戦に向けて)今回、悪かったところはわかっているので…」と口にしたのではないだろうか。

いずれにしても、ここで問題にしている「違い」とは、車高にして1mmか多くても2mmかという、本当にƒわずかなものでしかないのだけれど、それが勝負を分けた、ということになる。

最終コーナーでは、いかに早くアクセルペダルを踏み込み、その先に待つ10%上り勾配のストレートに向けてクルマを前に強く押し出すかがドライビングのポイント。底面接地で旋回速度が鈍り、アクセルペダルを踏み込むタイミングも遅れた平川に対して、キャシディは旋回のボトムスピードを高く保ったところから、オーバーテイクシステム(OTS)も発動して一気に加速。前の周回でディフェンスのためにOTSを使って100秒間の作動不可状態にある平川に対して、上り勾配で一気にテール・ツー・ノーズにまで迫ってイン側にマシンを持ち込み、ストレート終端手前で余裕を持ってかわして行ったのだった。

こんなに慌ただしいグリッドも珍しい。

後になって振り返ると、この攻防の伏線を、私はスターティング・グリッドで目撃していた。この日のグリッドでは少なからぬチームが、それこそ「大童」だったのである。

前述の、プッシュロッド上端部に組み込まれているナットを回す車高調節作業を目撃したのは平川車を含むかなりの台数。私が通りかかった時、グリッド2番手の平川のマシンはメカニックがリアのプッシュロッドに取り組んでいた。1/2フラットか1フラットか、プッシュロッドを伸ばした、すなわちリアの車高を上げたように見受けたが、それではまだ足りなかったということか。

その後方では、例えば山下健太の車両では前部にメカニックが集まり、長身の阿部和也エンジニアが見守る中でフロントのプッシュロッド長を調整しつつ、同時にスプリング・メカニズムが収められているモノコック前端部・上面のサービスホールを開けて何やら部品交換した模様だったし、その前に位置した野尻車でも同様にフロントのスプリング・システム、おそらくはアンチロールバーあたりの調整中。少し後ろの山本車でもやはりモノコック前部のサービスホールからメカニックが手を入れていたのを目撃。これはブレーキペダルまわりかとも推定される。その隣では、スタート前恒例の8分間ウォームアップに出て行ったところでターン4・ヘアピンでコースアウト、このセッションでは珍しい赤旗・走行中断を引き起こした関口雄飛のマシンが、リアカウルを持ち上げてスプリング・システムの調整を急ぐ、という状況。

そして平川のすぐ後ろのグリッドでは、キャシディのマシンもリアカウルを持ち上げて、スプリング・システムの作動機構・連結点を分解していた。めったに見ない情景だけに私も足を止めて見守っていたところ、イナーターを組み付けていた。このイナーターが何かという解説は長くなるので「また別の機会に」ということにするけれど、でもここで何の説明もしないのもTECH-LAB.らしくないので(笑)、簡単に紹介しておこう。

一般車と同じように、スーパーフォーミュラのような純競技車両でも、サスペンションのストローク、つまりタイヤと車体の相互運動をコントロールするメカニズムとしては、まず荷重を受け止めるスプリング(ばね)があり、その動きの速さをコントロールし、車体に対して車輪がバタついたりするのを抑えるのがダンパー(ショックアブソーバーと呼ばれることも多いが、衝撃入力を緩衝するのはばねの仕事)、そしてロール方向に、つまり左右輪が逆方向にストロークする動きに対抗してロール運動を減らし、その一方で左右輪間の荷重移動を増減させるばねとしてアンチロールバー。この三つの要素を備えている。最近の空力最優先車両ではこのスプリング・システムにもうひとつ別の要素が加えられるようになった。空力効果、つまりダウンフォースの発生を安定させるためには、毎回のように書いているが、車体と路面の間隙ができるだけ変化しないようにしたい。路面の細かな凹凸を踏んでも、ものすごく硬いばねを組み込んだサスペンションは跳ね、そこから車体が上下に小刻みに揺れる動きが起こり、これは一般的なダンパーではなかなか収められない。その「ばね上の振動」を打ち消すためのメカニズム、ちょっと専門的に言うとマスダンパーとして働くような仕組みが、イナーターという“第4”の要素なのである。

キャシディのマシンのリア・セクションに取り組んでいたメカニックの方々の手の先にチラッと見えたのは、このイナーターではないかと思われる筒状の部品だった。レース後、今年は特設スタジオからお送りしている、優勝車両担当エンジニアを迎えてのトークライブ「TECHNOLOGY LABORATORY」に出演してくれた小枝エンジニアにこのグリッド上ではめったに見ない作業について、ちょっと深掘りする質問を投げかけたところ、「8分間(ウォームアップ)で試したことがあったんですが、結果的にあまりよくなさそうだ、ということであそこで元に戻すことにしました。ちょっと大掛かり(な分解・組み付け作業)だったので、メカさんたちは大変でした」とフランクに話してくれた。このリアのイナーター、もし付けていなかったら、あの最終コーナーの下向きGが強烈に加わる中で路面のうねりを通過してゆく状況で、キャシディが「ちょっと怖くてもあそこは(アクセルを)踏んでいくしかない」と振り返るようなドライビングができたかどうか。こんなところにも勝負の綾が見えてくる。

いずれにしても、15分ほどの時間で私がグリッドの最前列から最後列までを歩く中で、それこそ通りすがりに目撃したのがこれらのアジャスト作業であって、もっと様々に普段ならばグリッド上では見られないような最終調整が行われていたのではないかと思われる。

「走る時間」を削られた土曜日

スターティンググリッドでこうしたてんやわんやの情景が演じられることになったのは、今シーズンの2日間スケジュールの中で、走り始めとなる土曜日午前の専有走行セッションが小雨、フルウェット路面だったことに始まる。レースウィークの走行時間そのものが少なくなっている。本来ならセッティングの確認から煮詰めに使いたいフリー走行が1時間・2セッションしかない。そのうち1時間がフルウェット。しかも路面音頭が10℃そこそことかなり低かった。そんな状況の中、ウェットタイヤを履いての周回ペースはドライ路面のレースペースの115%程度。日曜日は天候が回復してドライ路面でのレースになることが確実だっただけに、ここで走ってもセッティングの煮詰めにはつながらない。結局、ドライバーたちのコース確認、持ち込みセットのウェット路面チェック程度しかできなかったはずだ。

さらに午後のフリー走行も、開始時に路面の水はほぼ掃けていたとはいえ、マシンの群れが走り出してようやくレコードライン周辺からだんだんと乾いた路面が現れてゆく状況。それでもセッション開始から10分もするとウェットタイヤでの周回ペースが1分12秒前後、ドライタイヤのレースペースの106%あたりまで速くなって、ここで履き替え、というタイミングで山本車のカメラカバーが外れてコース状に落としもの状態となり、4分間の走行中断。その後、皆がやっとドライタイヤを履いてコースに出てゆく。しかしピットで観察していたオフィシャル・レポーターの柳田真孝さんによると、フロントタイヤにグレイニング(ささくれ状の摩耗痕)が出ている傾向あり、とのこと。路面温度が低く、雨上がりで舗装の奥にまだ水分が残っている状態で、トレッドコンパウンドの表面が溶けて粘着するところまでいかない中、舵を切ってタイヤの横すべりが大きくなってしまう。そういう状況であることがうかがえた。

やっと走れるようになって1時間のセッションの40分が経過した頃、国本雄資がターン8・馬の背コーナーを立ち上がってSPインに向かう所でスピン、ガードレールにノーズを差し込むように衝突してしまって赤旗提示。その対応で約15分が費やされて残り時間は16分。そして残り時間も10分を切ると、各車が新品のドライタイヤを履いて、慌ただしい中でも翌朝の予選に向けたクイックラップのトライに向かう…というところで、初めてのSF19、初めてのSUGO、しかもウェット路面とあってタイム推移を見てもなかなか慣熟が進められないように見受けたS.セッテ・カマラが3コーナーからヘアピンに向かう中でスピン、縁石で亀の子状態になってしまい、残り6分で赤旗提示。これでセッション終了となってしまう。ドライタイヤでそれなりに走れたのは通算でも30分に止まった。

そんな中でも平川と小林可夢偉は終盤に1分04秒台後半までタイムを上げ、キャシディが1分15秒台に止まったもののこの二人に続く、というタイミングモニター上位の並びではあったのだが。

初参戦、最終コーナー・フルアタックの衝撃

一夜明けて青空、陽差しも明るい中、まずはSFライツの第7戦・19周が行われてコンパウンドも走行ラインも微妙に異なるとはいえ、路面コンディションは前日よりはずいぶん好転したはず。とはいえそのグリップレベルも、さらにそこにSF19が次々と走る中でどう変化してゆくかは、誰も予測が付かない状況でまずは10時20分、Q1・Aグループのセッション開始。Q1だけは10分間あり2度のコースインが可能なので、ピット出口の信号がグリーンに変わるのに合わせて牧野任祐、坪井翔、笹原右京、塚越広大の4車がコースへ。塚越だけそこから周回を続けて最後まで走ったが、他は確認の1周だけでピットに戻る。そして残り時間7分を切るとピットで待機していた8台が次々にコースイン、アウトラップを含めて3周または4周をタイヤのウォームアップに使ってからクイックラップへ、というターンでのタイムアタックが繰り広げられた。

Bグループで最初にコースイン、チェック走行をしたのはセッテ・カマラのみだったが、そこからの流れは同様。ところが計測3周目を1分4秒台後半で走った大湯都史樹がアタックをもう1周続けた中で、SPイン〜アウト中間の縁石に乗ってそのまま放物線を描くように外のクラッシュバリアへ。これでいったん赤旗、走行中断。残り時間を2周・1回のアタックが可能になる3分間まで巻き戻して再開。ここでタイムシート上では9番手に止まったカマラだったが、大湯に対して赤旗の原因を作ったことでセッションのタイム全て抹消のペナルティが課されたことで、ギリギリ繰り上がってQ2進出。これがどんでん返しの伏線となる。

7分間に縮まるQ2では、さすがにセッション開始早々から各車次々と“出撃”してゆく。そこから2周ほど各車の位置取りf、前を空けようとする動きが繰り広げられた。1周・1分余のSUGOのコースに16台。このセッションが予選の中で最も「トラフィック」が多いのである。そして残り1分半というところからストレートを駆け抜けて1コーナーに飛び込んで行くマシンのペースがグンと上がる。ここで関口がレインボーコーナーでコースオフしてランオフエリアを走ったことで区間イエロー。その直後を走っていた平川とキャシディはこの周回を諦め、残り30秒前後で計時ラインを通過した最後の1周で再アタック。それでも2番手、6番手でQ3進出。そしてセッテ・カマラもセッションのトップ野尻との差0.066秒の4番手まで上げてきた。

そして残り8車でのQ3。11時34分のコース・オープンとともに先頭を切って出て行ったのはカマラ、続いてS.フェネストラズ、笹原、山下。この4人はアウトラップを含めて5周を走る作戦。その後に出て行ったのは野尻、さらにちょっと間を空けるようにしてキャシディ、中嶋一貴、平川と出撃してゆく。こちらの4人は4周目がアタックラップとなる。

11時40分を過ぎて残り1分。ここで最初に1分4秒424まで上げてきたのは野尻。これをキャシディが1分4秒351で上回る。そこに平川、1分4秒288。ちょっと後からフェネストラズが1分4秒325を出すものの平川にはとどかない。私がいたメディアセンターでも「これで決まりか」という雰囲気が漂う。しかしフェネストラズの4秒後方からチェッカードフラッグが振られる下を駆け抜けたセッテ・カマラのタイムは、1分4秒235。

この周回のセッテ・カマラと平川のセクタータイムを比べてみると、ターン4・ヘアピン先までのセクター1はわずかに1/1000秒差、上りからハイポイント〜レインボーと旋回してバックストレッチを駆け下るセクター2は0.056秒、続く馬の背〜SPコーナーを旋回した先までのせクター3は0.021秒と、ここまでずっと平川が上回っている。セッテ・カマラは最終コーナーから上りストレートのセクター4だけで0.141秒も速く走ったのだった。マシン・セッティングも、このコーナーに焦点を当てていたという証言もある。とはいえリスクの高いフルパワー・コーナリングを大胆に駆け抜けることで、「スーパーフォーミュラ初出走でポールポジション獲得」という1周を、日本のモータースポーツ史に刻んだのだった。

息つく間もない展開。その後に生まれるドラマ

Q3終了時のどよめきから3時間半、先ほど紹介したスターティング・グリッドの情景が展開されていた。予選から決勝を「1DAY」で戦うことになった今シーズンの中でも、前2戦以上に慌ただしく、グリッド上でもいつにない大幅なセッティング変更を試みるチームが多くなったこと、その事情については、ここまでの振り返りでおわかりいただけたことと思う。

そしてスタート。ここでもセッテ・カマラにとっては「初めての」ハンドクラッチでのレース発進。それは無難にこなしたものの、イン側から平川が出足鋭く伸びる。セッテ・カマラとしてはマシンを少しインに寄せる牽制は見せたものの、そこにはもう平川が並走状態に持ち込んでいて、1コーナーの先陣争いを制した。その直後の3〜4コーナーを先頭で行く平川のマシンのロールフープ前面、オーバーテイクシステムの状態を示すLEDは遅い点滅。つまりスタートの瞬間からOTSを使い、ここではすでに作動を止めて100秒間の休止時間に入っていたことを示していた。カマラのOTS表示灯は全点灯のまま。つまり初めてのSFレーススタートで、OTS作動までは手が回らなかった(言葉どおりの意味。SF14/19をスタートさせる時、両手の指はフル稼働なのである)、ということかも。

1コーナーではその後方で波乱が起きていた。スタートの蹴り出しが少し鈍く、背後の野尻にかわされて5番手からアプローチしたフェネストラズ。そのイン側に飛び込もうとした中嶋が、ブレーキをロックさせつつ内側の縁石に乗って跳ね、外側を回るフェネストラズに接触してしまう。押し出される形になったフェネストラズは何とかピットに戻ってきたもののマシン右側が損傷していて、そのままリタイア。これでフェネストラズは2戦続けて最初の1コーナーで、それも自らが起こしたアクシデントではなく、戦いを終えることになってしまった。

一方、この混乱を潜り抜けた山本が、平川、セッテ・カマラ、キャシディ、野尻に続く5番手にジャンプアップ。その勢いのままセクター2でペースの上がらない野尻との差を一気に詰め、バックストレッチでOTSを発動させて前に出る。さらに2周目にはキャシディに接近。最終コーナーではプランクを擦る白煙を上げるキャシディ車(つまり燃料搭載重量が大きく、タイヤも暖まっていない状態での車高はギリギリ)の背後に迫り、キャシディはOTSで防戦を強いられる。次の3周目にはOTSがまだ使えないキャシディに対して山本は最終コーナーの中からOOTS発動、ピット前でイン側にマシンを振るキャシディのさらにイン側に自らのマシンをねじ込んで1コーナーへ。これで3番手。

規則で指定された「10周目」、タイヤ交換義務の最短指定周回でピットに戻ってきたのは小林と大湯。しかし小林はここで作業が遅れて3〜4秒のタイムロス。11周完了で福住、12周完了で塚越と坪井がタイヤ交換を行う。スタートポジションが後方になってしまった面々としては、この先の展開に何かが起こることを期待しつつ、そこでコース上に止まることで順位を上げられれば、という賭けである。

一方、10周目前後からセッテ・カマラのラップタイムが鈍り始め、3番手を走る山本、さらにキャシディとの差が詰まる。しばらくは均衡状態を保ったものの、17周目のSPコーナー出口で山本のOTS表示が点滅開始。ということはその8秒前からパワーアップ状態に入っていたわけで、最終コーナーから10%勾配へ、ずっとOTSを使ったまま駆け上がる。セッテ・カマラの方はOTS作動休止時間の中。その前々周に平川との差が開くのを嫌って使ったのか。その作動をテールランプの点滅で確認していた山本が、先行車がOTSを使えない状況でパッシングを仕掛けたわけだ。ここで2、3番手がピット前ストレートで入れ替わった。続いてキャシディにも攻め立てられ、バックストレッチで簡単に抜かれたセッテ・カマラはたまらずその周回(18周目)の終わりでピットロードにマシンを向けた。もちろんタイヤ交換。しかし右後輪の作業が大幅に手間どり、10秒近いロス。そしてこれも彼にとっては初体験の、冷えたタイヤでのピットアウト、その最初のブレーキングで4輪ロック。ターン4・ヘアピンへのアプローチでそのまま直進してグラベルベッドを突っ切り、外側のクラッシュバリアに頭から突っ込んでしまう。

こうして、このストーリーの最初のシーン、セーフティカー・ランへと、物語は展開して行くのである。

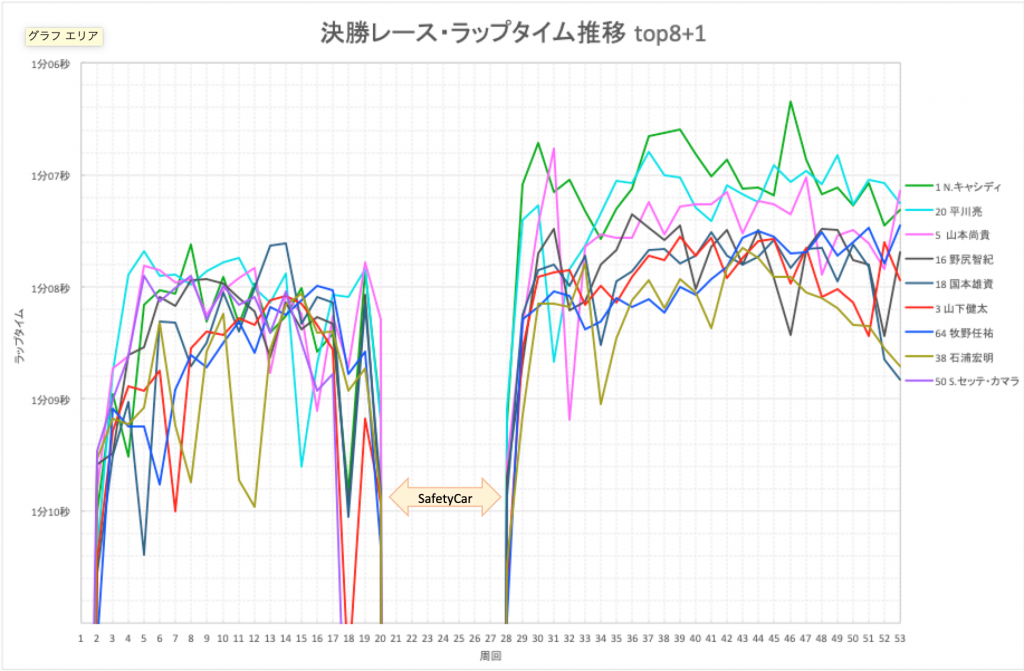

この日のレース、53ラップをドライバーたちはどう走ったか。最終的に優勝から8位までに入った8人に加えて、ポールポジションからスタートして18周でピットイン、その直後に勝負を分けたセーフティカー導入の原因を作ってしまったセッテ・カマラを加えた9人のラップタイム推移を追ったグラフ。スタート直後は先頭に出た平川のペースが良く、山本がそれと同等のペースで走ったことで順位を上げた。山本の場合は燃料搭載重量が多めの状態でマシン・バランスが良かった可能性が見える。セッテ・カマラのペースは8周目をピークに下がり始め、15周目から急に落ちている。レースでのタイヤの使い方、それに応じたセッティングなど、まだまだ吸収すべきことは多そうだ。彼のクラッシュで導入されたセーフティカー・ランの後、交換して冷えたままのタイヤでキャシディが一気にペースを上げている。対照的に平川はキャシイディのアタックに対抗できなかった30周目だけでなく、その後5周に渡ってラップタイムが上がらず、35周目からはキャシディと同等のペースに戻っている。セーフティカー・ランが終わってからのこの6周がこの日の勝負を分けた、と言っても過言ではない。その原因を「掘りさげて」推測してみることが、今回の「TECHーLAB.」の主テーマとなったわけだ。

この日のレース、53ラップをドライバーたちはどう走ったか。最終的に優勝から8位までに入った8人に加えて、ポールポジションからスタートして18周でピットイン、その直後に勝負を分けたセーフティカー導入の原因を作ってしまったセッテ・カマラを加えた9人のラップタイム推移を追ったグラフ。スタート直後は先頭に出た平川のペースが良く、山本がそれと同等のペースで走ったことで順位を上げた。山本の場合は燃料搭載重量が多めの状態でマシン・バランスが良かった可能性が見える。セッテ・カマラのペースは8周目をピークに下がり始め、15周目から急に落ちている。レースでのタイヤの使い方、それに応じたセッティングなど、まだまだ吸収すべきことは多そうだ。彼のクラッシュで導入されたセーフティカー・ランの後、交換して冷えたままのタイヤでキャシディが一気にペースを上げている。対照的に平川はキャシイディのアタックに対抗できなかった30周目だけでなく、その後5周に渡ってラップタイムが上がらず、35周目からはキャシディと同等のペースに戻っている。セーフティカー・ランが終わってからのこの6周がこの日の勝負を分けた、と言っても過言ではない。その原因を「掘りさげて」推測してみることが、今回の「TECHーLAB.」の主テーマとなったわけだ。

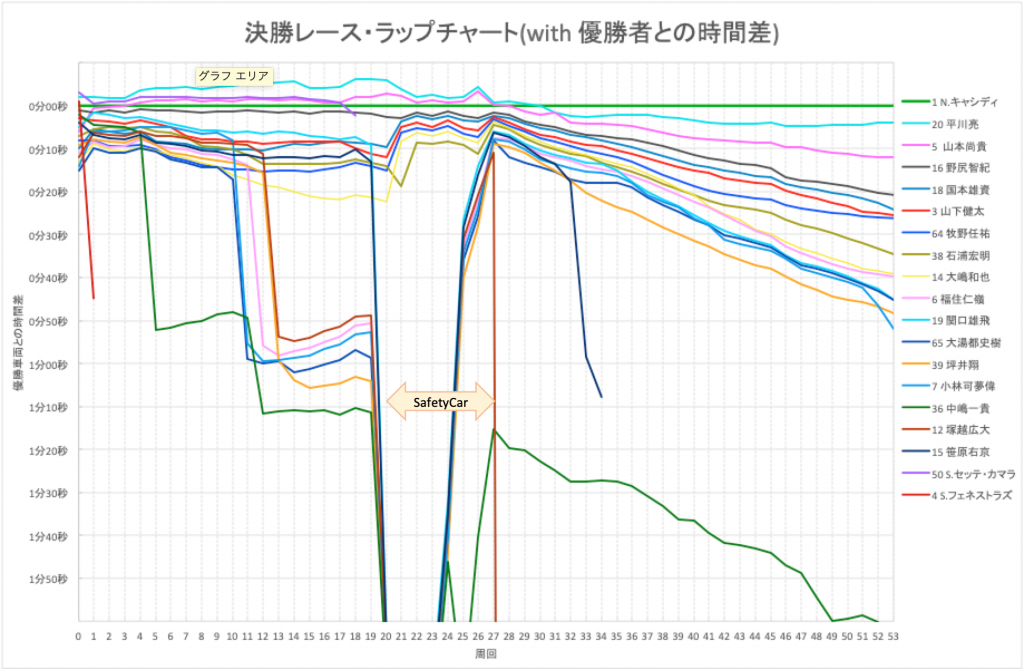

決勝レースの0周(スターティング・グリッド)から53周のフィニッシュまで、優勝したキャシディを基準に、周回ごとに計時ラインを通過して行った時間差で全車の動きを追ったグラフ。序盤、平川、セッテ・カマラが先行し、さらに4周目に入る計時ライン先で山本がキャシディを抜いたので、この3人の折れ線がキャシディの上に出ている。セッテ・カマラは18周完了でピットストップ、ピットの先にある計時ラインを通過した後にターン4でクラッシュしたので、そこで線が途切れている。セーフティカー導入はトップに立っていた平川が20周目を走っている時に掲示され、その周完了で平川、山本、キャシディ、野尻、国本、山下、石浦、牧野、大嶋が一斉にピットに飛び込んでいるので、ここでキャシディとの間に大きな差は生じていない。逆に後方スタートからの状況打開を狙って早めにピットイン、キャシディとの差がいったん大きく開いてグラフの折れ線が下に折れている5人(小林、大湯、福住、塚越、坪井)の賭けは、ここで先行車群がタイミングよくピットストップしたことで不発に終わった。そしてキャシディはSCラン終了直後に、まず山本、続いて平川を自身の後方に追いやっている。フェネストラズは1コーナーでのインシデントで1周してピットに戻ったがそこでリタイア。中嶋はフェネストラズとの接触で破損したフロントウィングの交換のために一度ピットへ。さらにこのインシデントに対してドライブスルー・ペナルティを課せられたため、前半で2度にわたって線が下に折れている。

決勝レースの0周(スターティング・グリッド)から53周のフィニッシュまで、優勝したキャシディを基準に、周回ごとに計時ラインを通過して行った時間差で全車の動きを追ったグラフ。序盤、平川、セッテ・カマラが先行し、さらに4周目に入る計時ライン先で山本がキャシディを抜いたので、この3人の折れ線がキャシディの上に出ている。セッテ・カマラは18周完了でピットストップ、ピットの先にある計時ラインを通過した後にターン4でクラッシュしたので、そこで線が途切れている。セーフティカー導入はトップに立っていた平川が20周目を走っている時に掲示され、その周完了で平川、山本、キャシディ、野尻、国本、山下、石浦、牧野、大嶋が一斉にピットに飛び込んでいるので、ここでキャシディとの間に大きな差は生じていない。逆に後方スタートからの状況打開を狙って早めにピットイン、キャシディとの差がいったん大きく開いてグラフの折れ線が下に折れている5人(小林、大湯、福住、塚越、坪井)の賭けは、ここで先行車群がタイミングよくピットストップしたことで不発に終わった。そしてキャシディはSCラン終了直後に、まず山本、続いて平川を自身の後方に追いやっている。フェネストラズは1コーナーでのインシデントで1周してピットに戻ったがそこでリタイア。中嶋はフェネストラズとの接触で破損したフロントウィングの交換のために一度ピットへ。さらにこのインシデントに対してドライブスルー・ペナルティを課せられたため、前半で2度にわたって線が下に折れている。