Headline News

韋駄天、本領発揮 テクラボ第5戦レビュー

2021年10月11日

速さ」はずっと健在だった。

2021年シーズン開幕から2連勝した野尻智紀だったが、続く2戦は入賞に止まっていた。しかしその戦いの内容を振り返ると、第3戦オートポリス、第4戦スポーツランドSUGOともに予選が雨。スタート・ポジションが後方になったところから決勝レースで追い上げる、というパターンだったが、知ってのとおり各ドライバー+各車のパフォーマンスが接近している今のスーパーフォーミュラでは、戦いの中でのパッシングはそう簡単には行かない。そこで最終結果表の上では、第3戦が5位、第4戦が6位という数字が残ったわけだが、オートポリスでは悪天候の中、スタート直後のアクシデントで11番手に下がったところから実質6周の中で6台抜き、SUGOではスターティンググリッド10番手から6位。ピットタイミングを後にずらして表彰台も狙えるか、という流れに持ち込んでいた。他のチームからも「今シーズン、野尻+16号車の速さは(頭ひとつ)抜けている」という声が聞こえてくる。

では中盤2戦では何か起きたのか。予選が雨。これがキーポイントなのだが、野尻が雨が苦手、ということではない。オートポリスの決勝では、雨でも圧倒的に速いことを見せつけた。雨、フルウェットの路面の予選で他車よりも速いラップタイムを刻むための条件は、と考えると、まず視界。そして、アクシデントが発生する可能性も高いので、同時にコース上を走るドライバー&マシンの中で、できるだけ早いタイミングでアタックラップを完了、掲時結果を残す。この二つを同時に満たすのが、他に先んじてコースに出ること。先を争ってコースインしようとして混乱が起こるのを防ぐため、今のSFの実戦では、ピットの並び順に沿って順次コースに向かうことになっている。そして各車・チームのピットの配列は前年のチーム成績(獲得ポイント)に応じて、それぞれのコースの1コーナー寄りから割り当てられている。つまり今シーズンは、まずTOM`S、INGINGセルモ、ダンデライアン、IMPAL…と並び、16号車は13番目。参加車両の半数が出走する予選Q1では前方に6台が走り出した後からコースに入って行くのである。

ここで改めて私がSFの戦いを見つつ残しているメモと毎周の計時データで振り返ってみると…。30分の時間枠の中で全車が走る計時予選になったオートポリスでは、5分ほど走ると誰かがコースアウトして赤旗中断、の繰り返しの中で野尻+一瀬エンジニアとしては少し前を空けてコースインすることも試みた。そこから2周タイヤを暖めてクィックラップに入り、セクター2まではその時の全体ベストで来たところで赤旗、アタックを中断してピットに戻る。そこから走行再開となって先頭で出て行ったG.アレジが2周ウォームアップから最速タイムを記録した時、16号車はそこから9台後方、50秒・ほぼ半周後ろを走っていて、アタックラップに入ったところでセクター2でクラッシュ発生、また赤旗、という状況だった。

SUGOではノックアウト予選方式のQ2も2組に分けて行うことになったが、そのQ2で野尻は1000分の19秒差でQ3進出を逸した。この時も車群の前方を走る2台がそれぞれの最速ラップを刻んだところで赤旗。15分後に走行再開、1周だけのアタックチャンスという時には雨量が増えていて、5台の中で最後尾を走ることになった野尻が「割りを食った」形になってしまった。

つまり、今のSFのシビアな“競争”の中では、ドライバーとマシンだけでなく戦うプロセスの組み立てに至るまで、可能なかぎり“最善”を積み重ねていく必要がある。例えばピットボックスの並び、すなわち前年のチーム成績もまた、その要素のひとつになりうるのである。とりわけ「ウェット路面の予選」では。

「持ち込みセット」の確認から最速の「16」

ここまでの状況が“読み解き”できていると、ツインリンクもてぎの現地に入り、夏の陽射しがまずまず安定した週末になる(夕立は来たけれど)と予想された時点で、野尻+16号車の「韋駄天」ぶりが改めてどんな形で発揮されるか、まずはそこから見守っていこうという観戦のイメージができてくる。

ついでにもう1点、オートポリスではずっと雨でドライタイヤを履くことはなく、SUGOでも日曜日に「持ち越し」分を含めてドライタイヤ6セット中3セットを使っただけのはずなので、どの車両もこの週末に使える「持ち越し」2+新品4セットのドライタイヤはすべて「新品」ということになる。これも金曜日にピット裏を少し遠目から(COVID-19対策で我々取材者も基本的にピットには立ち入らないようにしているので)観察する中で裏付けが取れた。この条件だと、土曜日午前のフリー走行をまず新品タイヤで走り出して、「持ち込みセッティング」の確認からセットアップのリファインを進めながら周回を重ねた時のタイヤの摩耗とグリップ変化の確認、その上でセッションの終盤に新品に履き替えて「予選シミュレーション」が“心置きなく”可能、という段取りになる。

実際、1時間半のセッションの中で1時間を過ぎたあたりからニュータイヤを投入する車両が現れた。ここから新品2セットを使ってみた車両もけっこういたようだ。「持ち込みセットは予選想定で組んでおきます」と語るエンジニアもいて、まずはその確認と微調整から始め、19台のマシンが周回を重ねて路面にある程度「ラバーが乗って」きたところで早めにクィックラップを試みる、というパターンで走れば、こうした時間配分になる。この時の路面温度は35℃あたりで、午後の予選ではもっと上がるけれど(この日も40℃を超えた)、それも想定しつつタイヤをどう暖めるか、ウォームアップラップを2周にするのか、ピットアウトからの1周を走ったら最初の計測ラップでアタックするのか、といった確認もそれぞれにここで行っていたはずだ。

残り5分というところで野尻がアウトラップ+1周のウォームアップから1分32秒367をマーク。そこでピットに戻ってこのセッションの走行をあっさり終了。その頃には他の車両もほとんどコースに出ていて終了時刻に向けて次々に速い周回を試みるが、まだコースが空いている中で走った野尻のタイムを上回る者は現れなかった。しかしこの終盤に個々の最速ラップタイムを更新した13車のうち上位10車のタイムは0.85秒の中に収まるという、いつもながらの絶対パフォーマンス密集状態。

ドライの予選なら「空間」を作れば大丈夫。

午後2時35分にQ1・A組の走行に向けてピットロードエンドの信号がグリーンに変わる。この時点で、1時間ほど前の暑さと日照のピークの頃よりは少し下がったとはいえ、気温33℃、そして路面温度は太陽が雲に隠れていても43℃。まずは9車中5車がコースに出て行くがこれはいわゆるレコネサンス、つまりコースとマシンの確認とドライバー自身のウォームアップのため。ただ短い走行の中で一気にタイヤをウォームアップしようとすると、前後で暖まり方に差が出ることも多く、そのバランスを多少なりとも緩和しようと、ここで暖めにくいフロントだけ新品を履いて「皮むき(スクラブ)」、リアはユーズドタイヤで走ってピットに戻って履き替え、そこからアタックへ、という戦術を選ぶドライバー+エンジニアもいる。野尻+一瀬コンビもこの手法を採ったことがあるが、今回はQ1からQ3まで全て確認周回には出たものの、3回とも4輪にユーズドタイヤを装着していたとのピットレポートが上がっている。皆、ギリギリのところまで知恵を絞るのである。

そんな中、40℃を越える路面温度であっても、予選後に何人かのドライバーが「タイヤの暖まりがなかなかこなかった」とコメントしている。最終Q3のアタックプロセスを見ても、野尻と大津弘樹、大湯都史樹の3人が最初に1周の偵察周回を入れてからちょっと待機して“出撃”、アウトラップだけでアタックに入る、というパターン。残る5人はアウトラップをゆっくりめに入り、もう1周ウォームアップしてからアタックラップに向かう。ここで野尻がピットから動き出したのは、先行して1周を回ってくる5車の前方に入るタイミングであり、アウトラップのセクター1だけは後続より少し遅くはあったけれど、最初にアタックラップに入って行く。つまり、前が空いた状態で乱れの少ない大気の中、自分のペースで1周できる状況を整えていたのである。

その野尻の後方でQ3最終周回に入っていった隊列は、まず6.1秒後方に大湯、さらに6.7秒で宮田莉朋、10.4秒と前を少し空けて平川亮、その9.1秒後方に関口雄飛、5.8秒後ろに大津、7.6秒空いて阪口晴南、その4.8秒後に松下信治が計時ラインを通過したところでQ3残り時間は15.7秒になっていた。さすがに8台まで絞り込まれているので、それぞれに車間を空けることができているが、レーシングドライバーの“習性”として「予選は最後の最後になるほどタイムが出る」と集中力を高めてゆく傾向がある一方、ここまでシビアにタイムを削り取ることを求められるSFのアタックでは、前方視界の中にクルマを置かず、もちろんそれ以上に大気の乱れが少ない中を、タイヤと路面の摩擦力ぎりぎり限界に感覚を集中して走り抜くか。今回の野尻はその後者を選んだわけだが、それだけ自身と自車のパフォーマンスを信じられていたのだろうと思う。

良く曲がるフロント、粘りのあるリア。

その野尻のQ3アタックのオンボード映像を見ると、もてぎならではの回り込み旋回からのアクセルオン、動画の中ではエンジンサウンドが上昇し始めるタイミングが“異様”と表現したくなるほど早い。こうした映像からドライビングの中身、操作の流れやタイミングと車両挙動の関係についての解析をそれなりにいろいろやってきた私の目にはそう映った、ということだが。

もてぎはよく「ストップ&ゴー」型のコース、と言われる。しかしそれは単純に「一気に減速・曲がって・一気に加速」という単純な流れではない。まず減速でダウンフォースが速度の二乗に比例してみるみる減ってゆき、慣性力で前輪荷重が増えてその分、後輪の荷重が抜ける。この状態から向きを変える動きを作るわけで、そこでの挙動変化がどれだけ安定しているか。そこからコーナーを回り込んだ先で、旋回運動の中からクルマを押す。ここでいわゆる「トラクション」、つまりリアタイヤがまだ横方向に踏ん張っている中からその摩擦力に「後ろに押す」ベクトルを加えられるか。早いタイミングから「蹴り出し」に入り、そこから直進状態に移行しつつ、加速を一気に強めてゆく。そこでリアの「粘り」が足りなければ駆動をかけるとリアタイヤが遠心力を支えきれず外側に滑ってしまう(これは)し、逆にリアタイヤが駆動方向にも踏ん張りすぎると、クルマ全体を、旋回を弱めつつ前に押してしまう。どちらも旋回の中から駆動を強めるのを待たなければならない。「減速旋回」と「加速旋回」の組み合わせが両立する車両特性が求められるのだ。

それぞれのシチュエーションとドライビングの中で、フロントとリアのタイヤがそれぞれにどう粘着し、その摩擦力をバランスさせるかという「過渡的」な運動であって、これらにアンダーステア、あるいはオーバーステアという「定常円旋回」における車両の運動状態を示す言葉を当てはめるのは大雑把にすぎるのだが、それはさておき…。ここでもうひとつ頭に入れておきたいのは、タイヤをその摩擦限界まで使ってあるコースを「できるだけ速く走る」時に重要なのは「いかに早く加速に移り、フル加速の時間を長くするか」である。コーナーの“ボトム”での旋回速度はタイヤの摩擦力と運動軌跡でほぼ決まってくるのであって、ターンインの中でその速度に精度高く合わせることができるかが、ブレーキングで肝心なこと。ブレーキング開始をどこまで遅らせることができるかは、レースという競技で他車と競り合った時に「前に出る」ためのドライビング応用編であって、「速く走る」時にはそこで無理・無駄があると逆にタイムを失う。

もてぎというコースのもうひとつの特徴は、こうした減速旋回〜一定旋回(長くはない)〜加速旋回を行うコーナーの速度域がある幅の中に集中していて、しかもそのほとんどが平坦面にあること。つまり、車速と旋回運動で描く軌跡、各輪の接地状態の組み合わせをある範囲に絞ってセットアップを組み立てることができる。もちろんそれは簡単なことではないのだけれども。

今回の野尻のマシンと、その特性と身体感覚を合致させつつ走ったドライビングでは、まず直線端でのブレーキングからターンインでのフロントの“入り”、そこからの旋回運動がきれいに決まる。そこまではなるほど「決まっている」感じなのだが、旋回維持に必要な駆動力を“薄く”加えたところからエンジン・サウンドが高まり、景色が前から後ろへと流れる速さが増す、そのタイミングが「あっ」と思うほど早く、ということは「あそこから思い切り良く“開けて”いったらリアが流れるか、前が押し出されるか、バランスを崩しそう」というところから「加速旋回」に移ってゆく。明らかにコーナー脱出加速が早くて速くて、一気に速度が上がっていくのである。これはつまり、「フロントをダウンフォースで食い付かせて曲げながら、その先でリアもその挙動に対応して粘る。これが今季のセットアップのテーマ」と語る一瀬エンジニアの車両挙動のイメージそのもの。昨今のF1の挙動を動画映像で見ると、フロントは路面とフロントウィングがごく狭い隙間で旋回中もほとんど平行のまま。つまり脚の伸縮はおそろしく少ない。つまりばねは極端に硬く、そこで起こる跳ね、バタつきを様々な手段で押さえ込んでいる、のに対して、とくにコックピット背後から後方を映した映像では、リア・サスペンションのアームは車体に対してはっきりと上下に動き、加わる荷重は大きいのだが、見た目“柔らかく”ストロークしている。こうすると、タイヤの接地荷重も柔らかく変動することになり、摩擦力=グリップの変動がおっとりして、時間経過に沿って追いかけるとその旋回+加減速で引き出したタイヤ摩擦力の総和が大きくなる。SFのセットアップもそのあたりのディテール、つまり前と後ろそれぞれの「タイヤの摩擦力をより多く、安定して引き出す」ための役割を突き詰め、コースの特性や路面に合わせて最適化できるか、という段階に入った。そう理解すべきだろう。

戦い方を予測し、確かめる時間。

さて、話はもてぎの8月最後の週末、それも日曜日に戻る。

前日の夕方から茂木町周辺ではかなり強い雨が降った。朝、サーキットに向かう道筋の濡れ方を見ると、かなり局所的に雨雲が動いて場所場所で降った時間帯も様々だったようだ。これでコース路面に付着したトレッドラバーもいったん流れたはず。とはいえこの朝、SFのフリー走行が始まる9時には、コースはドライ路面になっていた。各車のタイムは1分33秒台後半から34秒台にずらっと並ぶ、前日午前中よりもむしろ遅いくらいだが、ということは多くの車両が燃料をスタート想定の70L、53kgほど積んだ“重い”状態から走り始めていたのではないかと推測できる。またこのセッションではオーバーテイクシステム(OTS)の“試し撃ち”も許されているので、ある周回で長めに使うと、その1周だけは突出したタイムが出たりする。というわけで、とくにこのセッションに関しては、各車の最速周回のタイムだけを並べた順位を云々してもほとんど意味がない。

私が着目するのは、むしろ決勝レースに向けたシミュレーション。例えばどれだけ連続周回して、そのラップタイムがどう推移したか、など。この時は、例えば平川亮が走り出しから14週連続周回、一度ピットロードを通って出口でスタート練習してさらに5周した。関口はスタート練習を複数回。松下は8周と9周の連続走行の間に4分ほどのピットストップ。こうした流れだとピットではセッティング調整を施したはずで、田坂エンジニアとのコミュニケーションも進んできたかな、と想像してみたりもする。そんな中で野尻は、前半にピットに戻り、スタート練習なども行って、そこからは7周連続で周回して1分34秒台半ばから34秒フラットまで上げてきた。決勝レースのタイミングデータを重ねてみると、まさにスタート直後に入ったセーフティカー・ピリオド終了直後から野尻は1分34秒8から34秒3のペースで走っている。朝のフリー走行のポイントはここにあるわけだ。

スタートに賭ける思い、そして混乱…

こうして、走り始めから予選まで「最速」、日曜日午前にはレースへの準備と着実にステップを踏んできた野尻が最前列左側に位置取った2列・19台のスターティンググリッド。その前方のスタートシグナル5連赤灯が全点灯、そして消えたのは14時03分52秒。野尻はその瞬間に合わせてきれいに動き出し、右後ろから関口も好ダッシュ。抜群の蹴り出しを見せたのは左側奇数列の3番目にいた平川で、右へとラインを変えて1コーナーへのアプローチでは3番手からの出だしがわずかに鈍かった松下のインを突く。ここは松下が外からかぶせて何とかポジションを守る。関口はスタートからOTSを作動させていて、8秒後に点滅を始めたロールフープのグリーンLEDを光らせながら3コーナーに向けて野尻に迫る。野尻もディフェンスでOTSを作動。そのまま4コーナーを立ち上がった先頭集団は5コーナーのアプローチで関口が野尻のアウト側に並びかけようとし、そこで空いたイン側を松下が突く。しかしポジションを変えるまでにはいかず、野尻が先頭を確保。関口、松下、平川…という隊列が形成されて行く。その背後に続く車群がV字コーナーを回り込もうとする車群の中で、S字からずっと接近戦状態だった福住仁嶺のリアに山下健太が接触、福住は堪えきれずハーフスピン。それを回避できなかった塚越広大が乗り上げるように当たってしまい、さらに大嶋和也も衝突。ここで3車が戦線離脱に追い込まれる。その現場処理のためにセーフティカー導入。1周目を終わってメインストレートを駆け抜けた各車の前に入って、1列に並んだ16台を先導する競技中立状態での周回に入った。

このセーフティカーのルーフで点滅するフラッシュライトが消えてタイミングモニターに「Safety Car in this lap」が表示されたのは4周目のV字コーナーからヘアピンへと向かうあたり。戦闘再開、である。1列縦隊でクランク状の低速折り返しとなる最終セクションを立ち上がって5周目へ。ここで野尻はOTS発動。直後の縦1列の中ではOTS・LEDをフラッシュさせるマシンは意外にもほとんどなく、ここで野尻は関口以下との間に1秒近い空間を確保した。ようやくレースの流れが少し落ち着く。

次の“仕掛けどころ”はいうまでもなくタイヤ交換のピットストップ・ストラテジー。ここで競技規則で認められている最少周回の10周、正確には「先頭車両が10周回目の第1SCラインを通過」したところでピットロードに飛び込んできたのは、2番手からアンダーカットを狙った関口以下、大湯(SCリスタートからのバトルで平川に抜かれ、この時点で5番手)、阪口(6番手)他合わせて6台。野尻はこれに即、反応して次の周回にピットにマシンを向ける。左後輪の作業に若干手間取ったものの静止時間では1秒以下のロスで、関口の前でコースに戻ることに成功した。

レース後に一瀬エンジニアは「決勝でのタイヤ交換後のペースがどうなるか確実には見えなかったので、タイヤ交換を後まで引っ張ることはあまり考えていませんでした。直後の車両が入ったらすぐそれに反応するのは(ほぼ同じペースで戦っている)ああいう状況では一応セオリーですし、『僕が判断して』ピットに入ってもらいました」と振り返る。

タイヤのパフォーマンスを繊細に引き出す

これで見た目上のトップに出たのは松下だったが、関口、野尻がともにニュータイヤへと履き替え、それが暖まった直後から毎周0.5秒ほどずつギャップが削り取られてゆく状況が浮かび上がり、15周完了のタイミングでピットイン。これで先頭を立ったのは平川。昨年夏、この地で行われた開幕戦(タイヤ交換義務なし)ではポールポジションからトップを譲ることなく優勝、今回も予選Q3でセクター2と4という中低速コーナー連続区間でリズムが合わなかったか、タイムがもうひとつ伸びずに5番手スタートになってはいたが、前述のように日曜日朝のフリー走行ではきっちりとロングランをこなして、決勝でのペースを確認していたはず。前が空いた16周目からラップタイムを1分34秒台前半まで上げて、ピットストップのためのギャップを築きにかかる。しかしレース距離そのものが短めな中で早くも後半。10周走って野尻との間のギャップを25秒までじわじわと開くのが精一杯。しかし26周完了でピットに向かう直前のギャップは野尻に対して25+秒、関口に対して28.5秒であって、この2車の間に戻れるか…という状況だったのだが。タイヤ交換からジャッキダウンに少し手間取って静止時間8秒。これで関口、松下に続く4番手という「元の位置」に戻ることになってしまう。いずれにしてもこの段階までレースが進んだところでは、この上位4車のペースが他よりも明らかに速く、コースに戻った平川の後方は、5番手を争う阪口、大湯、牧野、坪井、宮田の“パック”まで12秒の空白ゾーンができていた。

そしてこの後、フィニッシュまでの7周にわたって平川は松下に迫り、並びかけるチャンスを何度も作るが、松下は「僕の(コーナー・アプローチの)ブレーキングはかなり深いので、抜きに競りかけて来るのは難しいと思ってました」とがっちりディフェンス。上位4車の位置関係はこのままフィニッシュに至る。

タイヤ交換からゴールまで23周を走った野尻のラップタイムを見渡すと、周回ごとに0.5〜1秒ほどの増減を繰り返している。そのタイヤである程度の距離を走らなくてはいけないという状況で、新品卸したてに現れる高い粘着力、いわゆる“一撃”をあえて控えめにしてタイヤを労るのは「野尻流」だが、そこから後の変動も終盤に向けてタイヤの消耗をコントロールする走りをしていたことがうかがえる。ここでピットからは先頭に出た平川とのギャップやそのペースなどは無線で刻々伝えていたという。これに対して野尻はタイヤの粘着感を確かめながら、無理のない範囲でペースを上げ、その負荷をかけて発熱してコンパウンドの消耗が進みそうだと次の周はペースを控えて発熱と摩耗を抑制する、という走り方を続けていた。そこでは、後半に入って平川がピットストップの後に野尻と関口の間に戻ってきた場合、新しいタイヤでペースを上げてくることが予想できたため、それに対処できるようにタイヤのパフォーマンスを残しておこう、というところまで考えていたという。結局そのポジションにはならず、平川はタイヤの走行距離オフセットによるグリップ・アドバンテージを松下へのアタックに使うことになったのではあったが。

これだけのレースを戦い終えて、一瀬エンジニアは「決勝セッティングに関しては、予選向けほどは仕上げきれなかった。予選用のセットアップ・アイテムはいくつかあってその効果も見えてきたのだが、決勝向けに何をどうすればいいのか、というところはまだ足りない」と振り返っていた。それに対して野尻は「(決勝レースでのセットアップは)70点、かな」と。次戦も同じ舞台。でも気温と路温がこの日からは10℃は下がるはず。2カ月の“夏休み”の中でアイデアを出し合い、様々に検討を重ねて、速さ際立つセットアップを組み立ててきたドライバー+トラック・エンジニア+チームスタッフが、さらに知恵を絞ってどんな“仕込み”をしてくるか。ライバルたちは彼我の差をどう分析し、対抗策をどう組み立て、さらに気候変化などの条件をどう織り込むのか。そのそれぞれの解答を目の当たりにする日も近づいている。

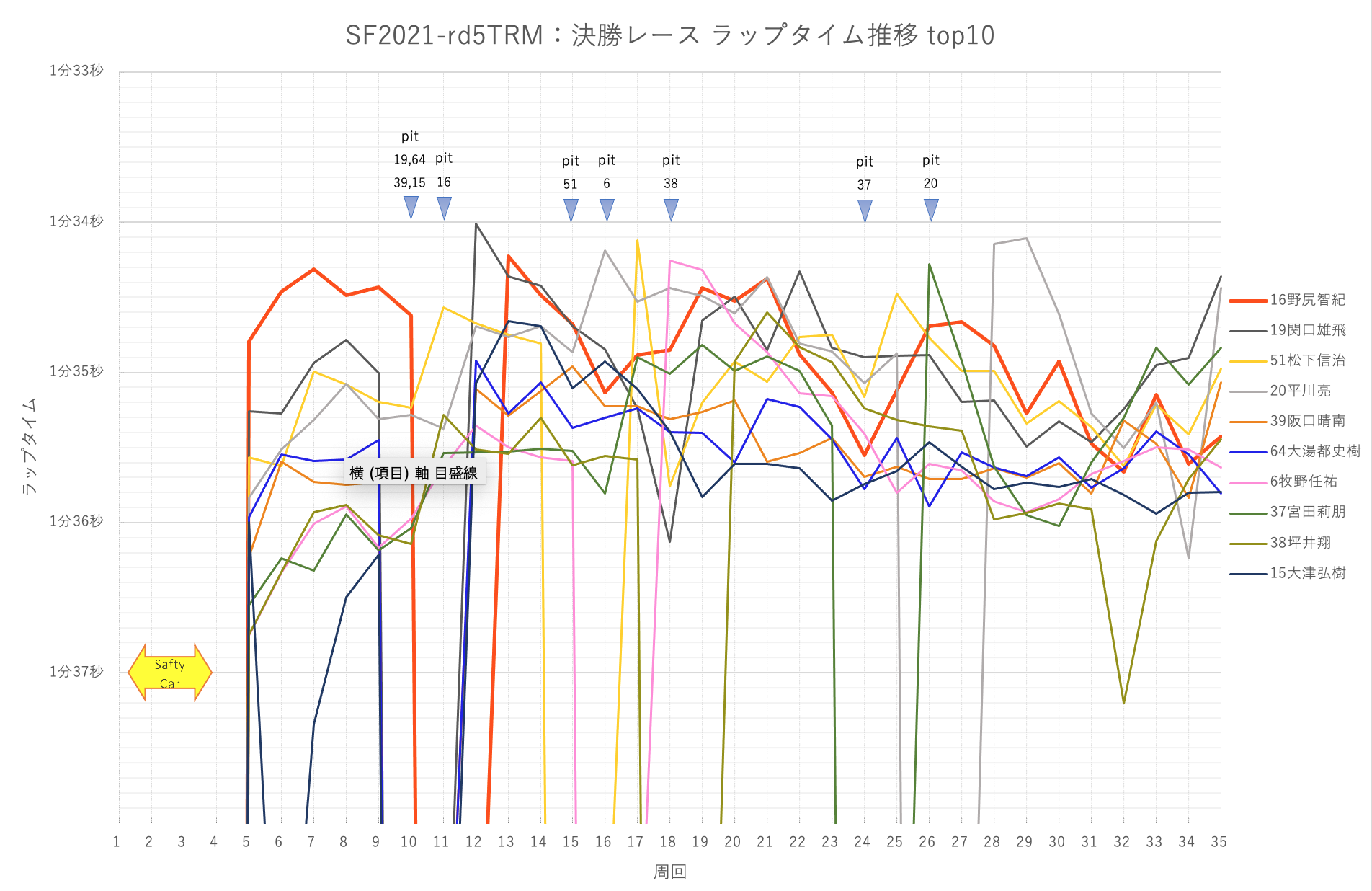

決勝上位10車のラップタイム35周を追ったグラフ。ツインリンクもてぎ・ロードコースは計時ラインがピット出口先にあるので、ピットインした周回のラップタイムはグラフから外れるところまで増える。1周目セクター2で発生したアクシデントで2〜4周目にSC導入。そこからの競争再開直後から5〜6周、野尻が一気にペースを上げて関口以下、後続を引き離したことがわかる。燃料搭載重量が70kgから60+kgへと減ってゆく序盤の状況でのセットアップと走り方がマッチしていたことの証左であり、午前中のフリー走行30分の中で連続周回した時のラップタイムともほぼ一致している。10周完了で先手を取ってピットストップ、タイヤ交換した関口は新品状態からの”一撃”ピークグリップを使って1分34秒フラットの速いペースで1周、その周にピットストップしてコースインしたばかりの野尻を追い1.3秒まで差を詰めるが、その1周で野尻もタイヤを暖め、次の周回では関口のペースを上回る。しかもここからタイヤの消耗を抑えるべく、毎周そのグリップの感触の微妙な変化を感知し、粘着感やトレッド面が路面に対して踏ん張る感触の軟化などから「これだとタイヤの消耗が進みそう」と判断すると、路面との摩擦とそれによるコンパウンドの発熱をギリギリのところで抑える走りに切り替える。そこでタイヤの感触が回復するとタイヤを傷めない範囲でグリップの限界まで使ってペースを上げる、というデリケートなコントロールをしていたとのこと。それが15〜30周目のラップタイムの変動に現れている。さすがに最終盤は「タイヤ、終わった」と無線で伝えてきたといい、残り4周のラップタイム低下がそれを示していると思われる。逆に関口はその最終盤でペースを上げているが野尻に競りかけることが可能な距離までは接近できなかった。26周完了までタイヤ交換を遅らせた平川はピットアウト後、フレッシュなタイヤのグリップを活かして一気にペースを上げるが、そこで松下に接近。最終盤の5周、この2人のラップタイム変動がその攻防を物語る。

ポールポジションからスタートして優勝した野尻が毎周回、計時ラインを通過した瞬間に対して他の18車(そのうち3車は1周目途中でリタイアしてしまったのでスタート順位だけの表示になる)がどのくらいの遅れで、あるいは(ピットタイミングを遅らせたことで)先行して通過したか。その時間差を追ったグラフ。各周回における順位もその時間差によって示されるのでラップチャート(周回毎順位変動)にもなっている。2周目から4周目まではセーフティカー先導の周回。4周目完了でSCが退き、メインストレートを加速していった先に引かれた計時ラインを通過する段階で一気に差が詰まり、競争再開となったことを示している。そこから先の流れ全体を見渡すと、今回のレースでは、野尻、関口、松下、平川のトップ集団、その後ろに阪口、大湯、牧野、宮田、坪井、大津、国本、山本の第2集団、中山、小高、山下、アレジの第3集団と、大きく3つのグループに分かれて、それぞれに接近戦を繰り広げていたことがわかる。そのグループごとにラップタイムに差がある分だけ、このグラフの上では右下がりに間隔が開いてゆく。その中で複数車のラインが接近、平行しているところは接近した状況で競争が続いていたわけだ。もちろん、ラインが交差したところではその周回の中で順位が入れ替わっている。平川が26周完了でピットに飛び込む直前、関口に対するギャップは27秒あり、野尻の前に出るのは無理にしても関口の前か松下との間には出られる、という状況だった。ピットストップで1秒あまりロスしていなければ…ということがこの時間差を追ったラインの上下関係と交差から浮かび上がってくる。