Headline News

勝利と戴冠、それぞれの初味 テクラボ第6戦レビュー

2021年10月27日

「勝ち」をその手に獲るまで

「タイトルの重圧」。スポーツの世界でしばしば語られることだが、10月半ばの週末、野尻智紀(以下、今回も敬称は略します)はまさにその心理的圧力にどっぷりと浸かっていたのだという。モータースポーツの世界でもとりわけドライバー個人を対象にするフォーミュラカーの「全日本選手権」なればこそ、彼自身が一人で受け止めることになるものなのだが、それがどれほどのものだったか。傍目には、今シーズンはマシン・セットアップも、それを自らの「外骨格」として操る身体感覚においても、一頭地を抜けたところで走っているかのように見えた野尻であっても、いざ戴冠の可能性を目前にすると感情が様々に揺らぐ日々を過ごしたのだという。難しいレースを戦い終えて2021年スーパーフォーミュラのドライバーズ・チャンピオンを確定した後、喜びを爆発させるよりもむしろ、そこまで心にのしかかっていた重さを、そこに現れる感情の揺らぎを語る。そんなドライバーはあんまりいない。少し時間を置いた後になってそんな話を聞くことはあっても。でもそこに彼の人柄が浮かび上がり、同時にその立場になった人以外は体験することがない心理状態が、彼の語りを聴く者の中にも実感を伴って伝わってくる。それについてはここで言葉を尽くして語るよりも、YouTubeの「SUPER FORMULA Official」チャンネル

そしてこのレースでは、もう1組の新しいウィナーが誕生した。いうまでもなくRed Bull MUGEN Team Gohがエントリーする15号車を走らせる大津弘樹、そのトラック・エンジニアを担当するライアン・ディングルのコンビである。大津の淡々とした、でもけして順風満帆にステップアップしてきたわけではないことを知る者々にとっては、その表情と口調の奥にある喜びが伝わってくる勝利を語る言葉。そして「同じチームの、データを全共有するクルマ(言うもでもなく野尻とそのマシンのこと)が勝っているのに…。(競争の最前線に立つエンジニアとしての自身は)負けず嫌いだから」と改めて、柔らかい日本語で語るカナダ生まれのディングル。彼らも、目の前に現れた絶好の状況と、そしてちょっとだけの幸運を味方につけて、自分たちの壁を破る勝利を掴んだのだった。

その要因について、エンジニアとしてのSF初勝利を挙げたライアン(トラック・エンジニアとしてデビューした頃から知っているので、ここでは名前で呼ばせてもらおう)の見解をここで要約するならば…。

SFはとてもシビアなマシン。ほんのちょっと変えただけで動きが変わり、タイムが変わる。シーズン前のテストから初めてこのクルマに乗る大湯選手にそのディテールを体験して理解を深めてもらおうと考えていたが、なかなかその部分を進められなかった。エンジニアとしても大湯選手のドライビングを理解し、それにマシンの細部をどう合わせ込むか、そこが十分に把握できたと言えるところまでは至っていなかった。シーズンが進む中で徐々にその両方の理解が深まってきた。そこで大きかったのは、前戦、今戦と「同じコースだった」こと。何をどうすればどうなるか、が比較検証を含めて分かりやすく、「彼のためのセットアップ」につなげることができた…とのこと。

ドライ、ウェット、どちらのタイヤでも走れる路面

この終幕に至る流れを作ったもう一方の演出家は「天候」だった。

ここもてぎはずっと「真夏の戦い」だったわけだが、今戦はそこから2か月近い間を置いて季節は「秋」。気温、路面温度ともに10℃以上も下がり、それだけでもマシンの走り、空力効果もエンジン・パフォーマンスが変化する。大気密度が上がることだけでも、ダウンフォースが増え、過給機の効率が高まり圧縮気の冷却も良くなってエンジン出力が向上する。実際、土曜日朝のフリー走行では走り始めてすぐに野尻が、自身が前戦の予選で記録したコースレコードに肉薄するペースで走ってみせた。この段階では多くの車両が午後の予選を想定したセットアップで「持ち込んで」いたものと見られる。それをさらに煮詰めつつ、「持ち越し」タイヤにまだ新品状態のものを残していたことから、セッション後半はそれに履き替えての「予選シミュレーション」を試みるドライバー&車両が次々に現れた。すでにここで空模様は怪しくなってきていて、コースも場所によっては雨粒が落ちてくるのが感じられ、しかし十分に暖まってトレッド表面が溶けて粘着する状態になったドライタイヤでは、ほぼ乾燥路面としてグリップする状態。最終的には福住仁嶺が最後の周回で1分30秒をわずかに切り、1分30秒台に11車が並ぶという、コースレコードの更新とともにいつものSFならではのシビアな競争状況を示したのではあった。

それからおよそ3時間、午後1時35分には予選Q1・A組の出走に向けてピットロードエンドの信号がグリーンに変わる。私のメモによればこの直前の段階で「雨は落ちていないが空気中に細かな水滴の存在を感じる」状況。しかし路面は濡れることなく、A組の中でも早めにアタックラップに入った小林可夢偉が90度コーナーの立ち上がりで左リアタイヤを縁石に乗せて軽く跳ねたのをきっかけにノーズから巻き込むようなスピン挙動に陥り、第2アンダーブリッジの壁にクラッシュしたのを除けば、各車クイックラップを走り切り、雨滴が感じられるようになる中、B組の野尻智紀が1分29秒757を記録。これが結局、新しいコースレコードとなる。

14時を16分過ぎてQ2・A組がコースインしようとする時点では、徐々に雨が目に見える降り方になってきていた。ここで7台の車両はいずれもドライタイヤでコースイン。しかし湿った路面をグリップするところまで新品のドライタイヤが暖まるか。残り4分というところで大湯都史樹と山下健太がピットに飛び込んでウェットタイヤに履き替えて再びコースへ。この選択が吉と出て、二人はこのセッションの上位2車となる。1周遅れて平川亮もピットに飛び込みウェットタイヤに履き替えたがコースに戻った時点で残り時間は2分を切り、この周回を終えたのはチェッカードフラッグ提示の1.37秒後。これでアタックは不発。ドライタイヤのままコースに留まった中で阪口晴南が1分47秒台で3番手、大津は1分51秒211で平川のウェットタイヤでのアウトラップを0.661秒上回ってQ3進出を手にした。この、首の皮一枚残してのQ2通過、そしてここで濡れた路面をドライタイヤで走る感触を掴んだことが、Q3での選択に、そして翌日の勝利につながったと、レース・フィニッシュ直後に大津自身が振り返っている。

タイヤ選択の「賭け」と裏付け

Q2・B組が走り出す時刻になっても雨は降るような、降らないような、という天候で、コースインしてゆく車両も関口雄飛と山本尚貴がウェットタイヤ決め打ち、他の5車はドライタイヤと選択が分かれた。しかし牧野任祐、野尻、坪井翔は1周してきてすぐにウェットタイヤに履き替え。松下信治だけはドライタイヤで走行を続けたが前の組の阪口と同程度のタイムに止まり、ウェットタイヤを選んだ面々の後塵を拝した。それにしても、ここもてぎロードコースの骨材(砕石)があまり表面に出ていない舗装路面が中途半端に濡れた状態では、ドライタイヤはヌルヌルと滑る感じ。ウェットタイヤもじっくりウォーミングアップする時間がない予選では1周でブロックの角がめくれ上がるような摩耗が発生して、連続アタックは難しいように見受けられた。

そんな不安定な天候と路面のまま、でも雨は落ちてこなくなった中でQ3へ。8台に絞られた中で次々にコースインしてゆく車両はウェットタイヤを履いている。そんな中で大津だけがドライタイヤを選択。チームはピットロードにウェットタイヤを用意していつでも交換できる状態で待つ。しかしこの時、大津から「ドライで行けます」という無線が入っていたという。

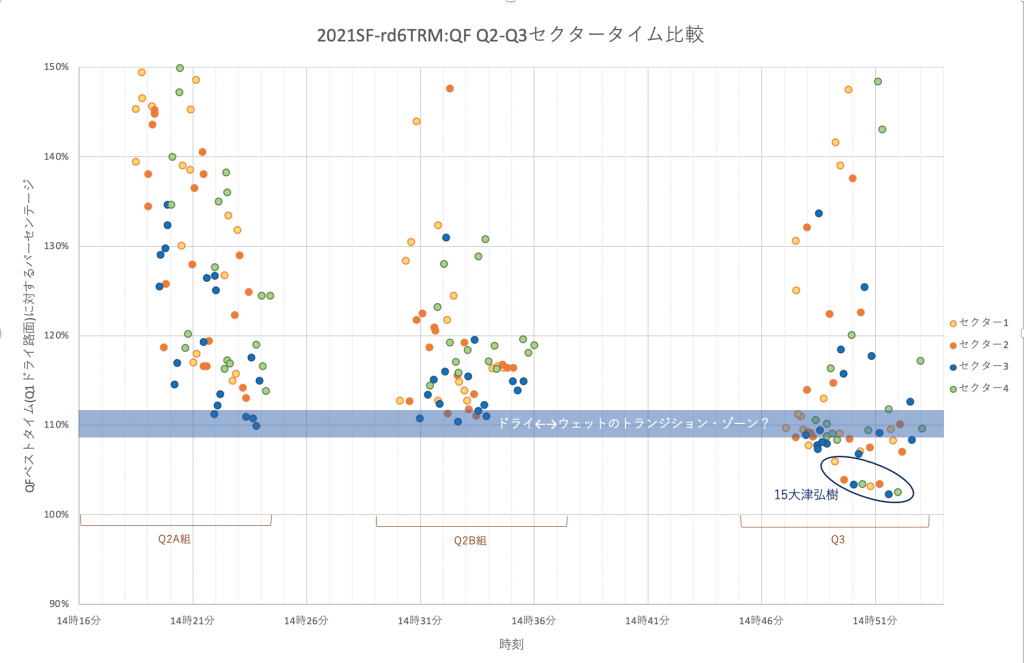

別掲のグラフを見ていただこうと思う。この予選Q2のA組とB組、そしてQ3の各車のセクタータイムを、この予選でほぼ乾燥路面+ドライタイヤで最速だった野尻のQ1・B組のタイムを基準(100%)に、時系列に沿ってプロットしてみた。Q2・A組ではセッションの後半、アタックに入っているところで、セクター1〜3で乾燥+ドライタイヤの113〜119%あたりのタイム。つまりそれだけグリップが落ちている。Q2・B組になるとウェットタイヤを履いて走り始めからペースを上げているのもわかるが、はじめのほうが路面が少し良かったことがタイム推移から見て取れる。それでも乾燥路面+ドライタイヤに対して112〜116%のレベル。

ところがQ3になると、アウトラップの後の計測1周目にドライタイヤを履く大津が、セクター1から乾燥路面の106%のタイムで走り、さらにセクター2以降は103%レベルのタイムをつないでいる。この段階ですでに「ドライタイヤのほうが速い」状況になっていたことが見てとれる。大津はそれをアウトラップの中で体感していたわけだ。

チームメイトの野尻のほうは、ここでは他のクルマ+ドライバーの動きを注視し、7車がウェットタイヤから履き替える動きを見せない中、確実にグリッド前方のポジションを狙うべく、セッションの中で新品のウェットタイヤに履き替えただけで「賭け」には出なかった。これはこれでチャンピオンシップのための選択。ぎりぎりのタイミングで最後に計測周回に入り、そこでウェットタイヤ装着車の2番手タイムを絞り出して帰ってきた。ウェットタイヤ最上位は巧者の技を見せて山本尚貴が手にしたが、唯一ドライタイヤを選んだ大津との間には4.53秒という「大差」がついていた。

路面は乾く。そこに向けて競争開始

この土曜日の夜から翌日曜日にかけてはずっと雨。もちろん日曜朝のフリー走行も雨の中、ウェット路面で走る。天気予報では昼過ぎに向けて雨雲が上空から去り、決勝に向けてスタート進行が始まる14時には雨は上がっている…というのだが、「ほんとにそうなるの?」と思わせる午前中の空模様だった。でも結果として、この予報は当たる。

朝のフリー走行はフルウェット。決勝に向けてまったく参考にならない。雨が上がったスタート直前の8分間ウォームアップでは各車・各チーム、「レースが進むにつれて、路面は乾く。でもどこまで…?」という想定で短時間・全集中状態。エンジニアたちはそこでマシンがピットに戻ってきてからグリッドに向けて送り出すまでの短い時間、そしてさらにグリッド上で、乾く路面を想定して「ドライに向けた」セッティング変更を加える。野尻車はピットでリアの、グリッドでフロントのサスペンション仕様を、メインスプリングの硬さも含めて大幅に変更。大津車はグリッドで、ディングル・エンジニアによれば「大津が乗りやすくなるようにリアまわりを変更しました」とのこと。彼らだけでなく、いつものSFのスターティング・グリッドではちょっと見られない慌ただしい動きを見せるメカニックたちが多かった。

そしてスタート。ここはもちろん全車がウェットタイヤ装着。まだまだドライタイヤで走れる路面ではない。この序盤の10周、スタートで右隣の山本に並びかけられたが何とか凌いでトップを走る大津を先頭にした集団のラップタイムは、1分46〜47秒台。先ほども紹介した予選で、路面が濡れた状態から乾き始めたところでウェットタイヤよりもドライタイヤにしたほうが速く走れるセクタータイム、ラップタイムは、ドライの最速ペースの110%あたり。この日の決勝レースペースは暑かった前戦よりも少し速くなり、1分34秒前後と推定されたので、その110%は1分42〜43秒か。

そうした思いを巡らし、各車のペースを見守る中でまず8周完了で小林がピットへ。ドライタイヤに交換。彼らしく最後尾スタートからの状況打破を試みる。さらに次の周には山下、宮田莉朋、S.フェネストラズの3車がドライタイヤへ。言うまでもなく、レースの中で(今回は始めから)「ウェット宣言」が出てウェットタイヤで走行した場合は、ドライタイヤ2セット履き替えのタイヤ交換義務はなくなる。

ここでドライタイヤに替えたクルマたちのペースを皆が注視することになったわけだが、その間もなく、ピットアウトして行ったばかりのフェネストラズが5コーナーでスピン、イン側にコースオフして止まってしまう(しばらく後に自力で脱出、再走するのだが)。これでセーフティカーがコースに入る、と、このタイミングを見てトップの大津以下、10車が次々にピットロードに飛び込んでくる。大津からは「もうドライのラインが現れている」とのレポートがあったとか。ラップタイム上では「まだちょっと早い」路面の乾き方だが、この先ではさらに乾いて行くことは間違いなく、逆にこのタイミングを逃すとピットストップ分、すなわち30秒程度のギャップを稼がないと、タイヤ交換したところで、ここで履き替えたクルマたちの後方に戻ることになってしまう。優勝とシリーズ・チャンピオンのそれぞれの最短距離にいる2車を要するチーム無限にとっては、この時、トップの大津と、後続のドライバーに攻め立てられるとどうしても「守り」の気持ちが強くなって接触などのリスクを避け、グリッドポジションから3つ順位を下げていた野尻との間に13秒の間隔が空いていたので、同周回のピットイン、いわゆるダブルストップでも野尻はタイムロスすることなくコースに戻ることができた。そこからはセーフティカー先導の隊列に収まる。逆にコース上に「ステイアウト」することを選んだのは、山本、福住、平川…であって、大津はこの4車に続く5番手に、ドライタイヤに履き替えて戻っている。つまりここから乾いてゆく路面に対してドライタイヤを履く車両群のトップ。

次々に起こる波乱を乗り越えて

このセーフティカー・ランは3周で終え、そこから3周後の16周目には大津、牧野のラップタイムは1分40秒台の半ばに一気に上がる。乾燥路面想定の決勝ペースの107%あたり。路面が、少なくともレーシングラインはみるみる乾いていっているのが、タイムにそのまま現れている。明るさを増した空からは陽射しもこぼれてきた。こうなるとさすがにウェットタイヤで走り続けるのは無理で。この16周完了で山本と平川はピットにマシンを向けた。

次の周、T.カルデロンが2コーナー立ち上がりでコースアウト、クラッシュを演じてしまう。この事故現場処理に再びセーフティカー導入。この時、最初のセーフティカー導入の中での追い越し行為でドライブスルー・ペナルティを課されて消化し、ラップダウンになっていた大湯が、トップの大津のすぐ後ろに付き、その後ろに2番手の阪口以下が並ぶという隊列になっていた。21周目に入るところでセーフティカーはピットロードに退避、後ろに付けている先行車両群に道を譲ることを指示された大湯は2コーナー立ち上がりでコースの左端に寄って大幅にペースダウン。次々にその車両を避けて前に出た車両の中でまず坪井が3コーナーのターンインでスピン。大湯(とは知らずに)を交わして右に動いた山本は、その3コーナーの混乱に注意を向けたことで、さらにその右から加速してきた平川の存在が意識から外れて自身が3コーナーに向かう切り返しのラインにマシンを向けた。これで山本車と平川車が接触。これで3コーナー周辺に3台のマシンが擱座して、このレース3回目のセーフティカー導入となった。

そこからの「戦闘再開」は25周目にはいるストレートから。残すところ10周。ラップタイムは1分35秒前後に上がり、もはや乾燥路面の戦いだが、皆が次ぐ次に走るレーシングラインを外してパッシングを試みると、そこは滑る可能性が高いので要注意、という状況。そんな中で25、26、27周目とSCで間隔が詰まった戦闘集団では、オーバーテイクシステムを“撃ち合い”つつの接近戦が繰り広げられた。OTSを使えば前に迫れる、が、作動を切ってから100秒間は、後ろからOTSを撃っている車両に迫られる。こうして各所で間隙が広がり、次には詰まるシーンが繰り広げられた。トップを守っている大津にとっては、27周目のセクター3からOTSを使い続ける阪口に迫られ、自身のOTSは作動不可100秒間の中。3コーナーで並びかけられたところはヒヤリとしたかも。うまくコーナーのイン側で踏ん張ってポジションを守った。そこからはじわじわと差を広げて仕掛けが難しい安全圏へ。少し後方ではOTSを駆使したアタックで関口が一度は3番手に上がり、残り2周の最終コーナーではコースをはみ出しそこから牧野に並びかけられて1-2コーナーから3コーナーまでOTSを撃ち合いながら並走、ここで関口のOTSが“弾切れ”となって万事休す、と大立ち回りを演じて見せてくれた。

その直後では、気持ちを高め直してドライビングに集中したという野尻が、松下の追走を振り切って5位確保。ポイント争いの対象だった関口が4位に止まり、これでシリーズ・チャンピオン確定。その前方では、刻々と変わる路面を身体で感じ取り、2日間にわたってその変化を味方につけた大津が、初めての優勝を手にしたのだった。

予選も決勝も「路面は濡れているけれど、ウェットタイヤか、ドライタイヤか」が悩ましい状況。しかも刻々と変化する。こういう時のウェット←→ドライの「乗り移り」(「トランジション」「クロスオーバー」などとも言う)を可視化してみようと、こんなグラフを作ってみた。ここでは予選Q2のA・B組、その後のQ3を走った各車のセクタータイムを、直接「何秒」で比較すると路面=タイヤのグリップ状態変化がわかりにくいので、ひとつの基準として濡れ始める直前のQ1・B組で野尻智紀が出した、この予選で最速のコースレコードとなるラップのセクタータイムを基準(100%)に、そこからどのくらい遅くなったか(1xx %)を計算してプロットしてみた。ひとつひとつの点が1車の周ごとのセクタータイムで、それを時間軸に沿って配してある。つまり時間経過とともに路面(とタイヤのグリップ)がどう変わって行ったか、とくに各車がアタックに入ってペースが上がった=このグラフでは下に移動する、ところで確かめることができそう。ちなみにセクター3はヘアピンからダウンヒルストレートなので路面が濡れてゆく影響は他の3セクターより少ない。

予選も決勝も「路面は濡れているけれど、ウェットタイヤか、ドライタイヤか」が悩ましい状況。しかも刻々と変化する。こういう時のウェット←→ドライの「乗り移り」(「トランジション」「クロスオーバー」などとも言う)を可視化してみようと、こんなグラフを作ってみた。ここでは予選Q2のA・B組、その後のQ3を走った各車のセクタータイムを、直接「何秒」で比較すると路面=タイヤのグリップ状態変化がわかりにくいので、ひとつの基準として濡れ始める直前のQ1・B組で野尻智紀が出した、この予選で最速のコースレコードとなるラップのセクタータイムを基準(100%)に、そこからどのくらい遅くなったか(1xx %)を計算してプロットしてみた。ひとつひとつの点が1車の周ごとのセクタータイムで、それを時間軸に沿って配してある。つまり時間経過とともに路面(とタイヤのグリップ)がどう変わって行ったか、とくに各車がアタックに入ってペースが上がった=このグラフでは下に移動する、ところで確かめることができそう。ちなみにセクター3はヘアピンからダウンヒルストレートなので路面が濡れてゆく影響は他の3セクターより少ない。

Q2はA・B組ともにほぼ乾燥路面+ドライタイヤの時のタイムの112〜118%で、これだとドライタイヤではタイムが出ない。B組になるとウェットタイヤ装着車が多数派になり、計測2周目からペースを上げていて、微妙な雨量との関係もあったはずで、むしろ最終周が遅くなっている。しかし10分後のQ3になると雨がほぼ止まり、唯一ドライで出て行った大津が計測2周目から他よりも確実に速いタイムで全セクターを走っている。こうして見ると、今回のもてぎのウェット気味路面でのウェット/ドライの乗り替わりタイムは、セクターでも全周でも、ドライのタイムの110%を挟んだゾーンだったこともわかる。Q3のウェットタイヤ装着車は履き替える時間がなく、かなり無理をして110%を切るタイムで走った。各車のセクタータイムを追いつつこうした時間経過に沿ったデータ処理で路面=タイヤの摩擦状況を推測することを試みれば、ドライバーの観察と体感判断を最優先しつつ、こうした「変化する路面」への対応の精度が上がりそうだ。

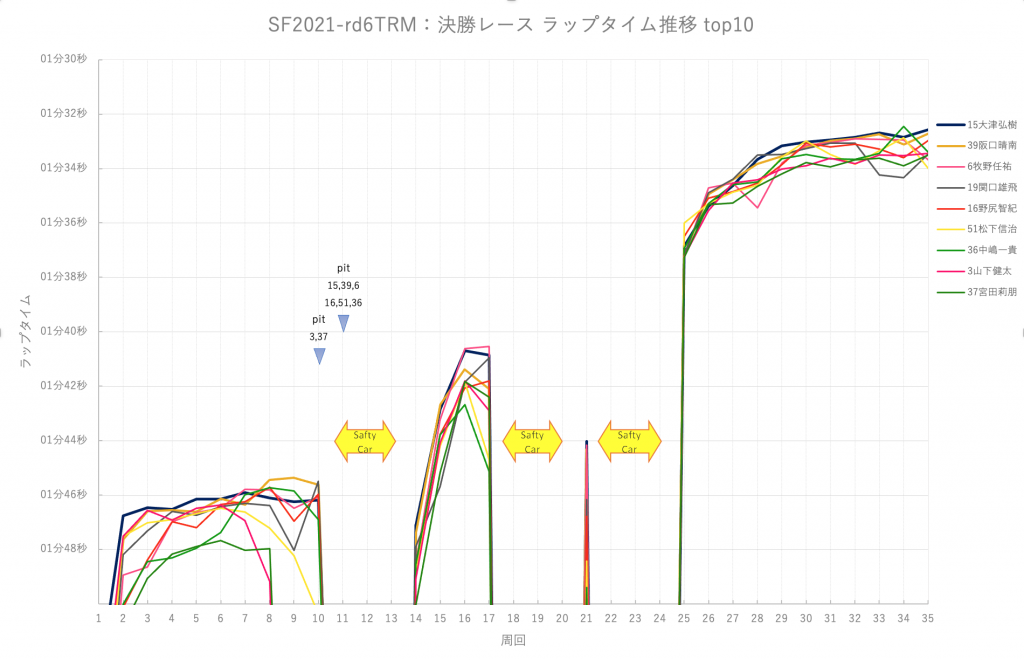

こちらはいつもの、レース周回全周にわたって10位までに入った車両のラップライムを追ったグラフ。セーフティカーが3度に渡って入ったので、空白部分=競争がフリーズされていた周回が多いわけだが、それでも序盤の10周に対して、上位に残った車両のほとんどがピットストップしてウェットからドライタイヤに履き替え、セーフティカーが外れた14周目以降の4周回で一気にタイムが上がっているのがわかる。ほぼドライ路面に以降した最後の7〜8周のラップタイムが1分33〜34秒に上がっているが、この「まだちょい濡れ状態」で108%のタイムになっているので、14〜15周目に滑利ながらタイヤを暖めるのは大変だったにしても、1回目のSCでのタイヤ履き替えは結果的に正解だったということになる。ちなみに8月下旬の第5戦では、ドライタイヤでのレースラップが最速で1分34秒、上位入賞車全体で見ると1分35秒±0.5秒あたりなので、涼しくなった今戦は予選だけでなく決勝でもアベレージで1秒以上ペースが上がっている。

こちらはいつもの、レース周回全周にわたって10位までに入った車両のラップライムを追ったグラフ。セーフティカーが3度に渡って入ったので、空白部分=競争がフリーズされていた周回が多いわけだが、それでも序盤の10周に対して、上位に残った車両のほとんどがピットストップしてウェットからドライタイヤに履き替え、セーフティカーが外れた14周目以降の4周回で一気にタイムが上がっているのがわかる。ほぼドライ路面に以降した最後の7〜8周のラップタイムが1分33〜34秒に上がっているが、この「まだちょい濡れ状態」で108%のタイムになっているので、14〜15周目に滑利ながらタイヤを暖めるのは大変だったにしても、1回目のSCでのタイヤ履き替えは結果的に正解だったということになる。ちなみに8月下旬の第5戦では、ドライタイヤでのレースラップが最速で1分34秒、上位入賞車全体で見ると1分35秒±0.5秒あたりなので、涼しくなった今戦は予選だけでなく決勝でもアベレージで1秒以上ペースが上がっている。

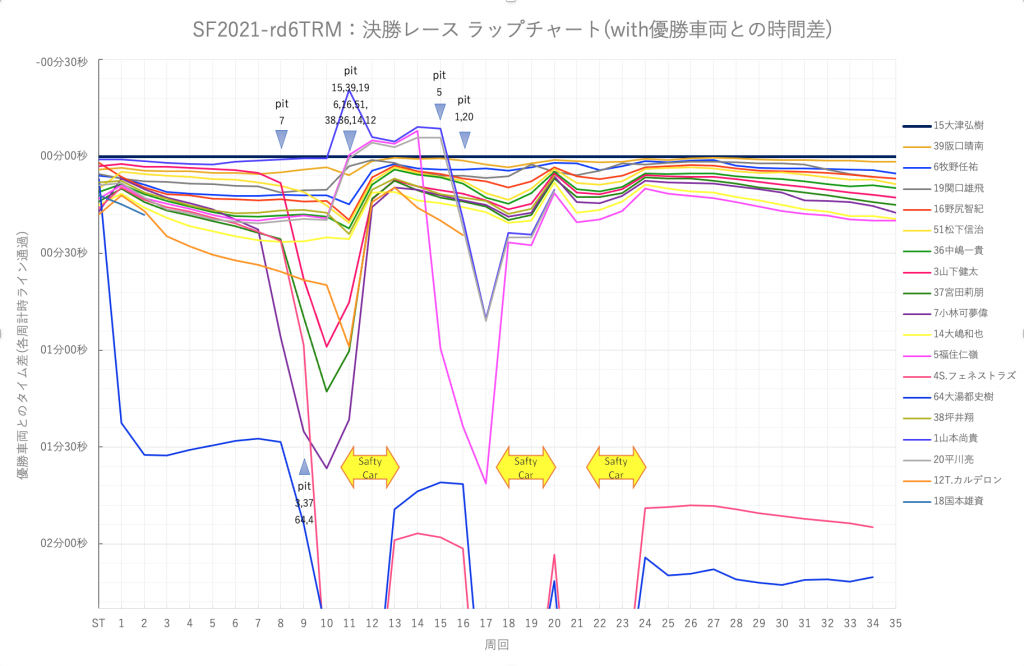

これも毎回お馴染み(になったと思う)、優勝車両が毎週の計時ラインを通過した瞬間を基準に、その周回で各車がどのくらいの差を持って周回を完了したかを折れ線で表したグラフ。毎周の各車の順位とその変動をしますラップチャートに、それぞれの差も合わせて表現したものになっている。主だった車両がピットインした周回も図示しているので、そこではコース上を走る車両に対して折れ線がぐっと下に落ちている。SC先導走行が終わるたびに、各車の線が接近したところからほとんどくっついたり、時に交差したりしているのは、その周回でグッと接近したり、パッシングが演じられたことを示している。今戦はそうしたポイントが多く、厳しいバトルがそれぞれのポジションで、コース各所で演じられ、見どころが多い競争だったことが浮かび上がる。大湯は1周目の接触〜ピットイン、さらにSC出動時の追い越しに対するピットスルー・ペナルティで、フェネストラズはSC出動の原因となったコースオフ〜スタック、再ピットインで、それぞれ大きく遅れてしまった。

これも毎回お馴染み(になったと思う)、優勝車両が毎週の計時ラインを通過した瞬間を基準に、その周回で各車がどのくらいの差を持って周回を完了したかを折れ線で表したグラフ。毎周の各車の順位とその変動をしますラップチャートに、それぞれの差も合わせて表現したものになっている。主だった車両がピットインした周回も図示しているので、そこではコース上を走る車両に対して折れ線がぐっと下に落ちている。SC先導走行が終わるたびに、各車の線が接近したところからほとんどくっついたり、時に交差したりしているのは、その周回でグッと接近したり、パッシングが演じられたことを示している。今戦はそうしたポイントが多く、厳しいバトルがそれぞれのポジションで、コース各所で演じられ、見どころが多い競争だったことが浮かび上がる。大湯は1周目の接触〜ピットイン、さらにSC出動時の追い越しに対するピットスルー・ペナルティで、フェネストラズはSC出動の原因となったコースオフ〜スタック、再ピットインで、それぞれ大きく遅れてしまった。