Headline News

今季締めの一戦で「速さ一番」を競う。テクラボ第7戦レビュー

2021年12月17日

同じ舗装路面なのに日々違う

「ちょっと、路面が…」。この日もスーパーフォーミュラの走行はこんな言葉で始まった。10月も終わろうとする鈴鹿での最終戦、その走り始めとなる土曜日午前のフリー走行での話。

2021年最後の戦いに向けて、併催レースはTCRジャパンとポルシェ・カレラカップ・ジャパン、そしてN-Oneオーナーズカップ。それぞれ金曜日にトレーニング走行はあったけれども、これまで多くのレースで前々日から走り込んでいるSFLのマシンたちは来ていない。その影響かどうか判断するのは難しいのだが、この日のコース・コンディションは見守るだけの我々にとってもなんとなく「埃っぽく」見えた。気温は15℃から17℃へ、路面温度も走り始めは20℃、1時間半後には24℃ほどはあり、4月下旬にここで行われた第2戦の時と比べて少し低いぐらいでけして冷たくはなかったのだが。

それでも「さすがにスーパーフォーミュラ」というべきか、セッション開始から15分、4~5周したところでまず宮田莉朋が1分37秒832、その少し後には野尻智紀が1分37秒701で周回してきた。第2戦の時は同じような時間帯にタイミングモニター上位列に並んだ速いマシン+ドライバーのラップタイムでも、1分39秒を切るあたり。セッション終盤に予選アタック想定のクイックラップをトライしたところで、福住仁嶺の1分38秒115を筆頭に9車が1分38秒台に並ぶ、という状況だった。それから4度の実戦を挟んで「速さ」は向上していると見るべきだろう。しかしこの日ちょっと様子が違っていたのは、そのセッション終盤・予選シミュレーションの段階になって、各車のラップタイムがなかなか縮まらなかったこと。1時間30分のセッションを終えてみると、序盤に記録された野尻と宮田のタイムが、各々最速タイムを並べたリストのトップ2を占めたままだったのでる。

とはいえ上位2人を含めて1分37秒台が6車、そして1分38秒台に12車がひしめく、というリザルトで、単純に各自最速タイムで見れば半年前よりはレベルアップしている。その中でもセッション最終盤に一気にタイムを上げてきたのが、福住と牧野任祐のダンデライアン勢、そして平川亮と関口雄飛のインパル勢。後になってみれば、この後、決勝までの流れが浮かび上がりつつあった。

それにしても…なぜかタイムが伸びない、というこの日の傾向は午後の予選に続いて行く。

1周のためにゴムを「発動」させる難しさ

今回、タイヤへの負荷がとりわけ大きな鈴鹿で、心置きなく1年を締めくくるレースを戦ってほしいということで、決勝レースのスタートは使用経歴のない、つまり新品タイヤを全車が装着する、ということになり、そのための1セットが通常の使用枠とは別に供給された。ということは、それを取り置いた状態で新品4セットと前戦までに入手したものの中からの“持ち越し”2セット。しかもその持ち越し品も第3戦オートポリスではドライタイヤはまったく履くことなく、次のスポーツランドSUGOも土曜日が雨だったわけで、ほとんど皆が新品2セットを残していた。そこで午前のフリー走行1回目で走り始めにまず1セット、終盤の予選シミュレーションでもう1セットの新品状態タイヤを投入し、その上で予選Q1、Q2、Q3と進出して全てを新品で走ったとしても、決勝で義務付けられるタイヤ交換を行った後の2セット目にも新品が使える、という計算になる。そこで予選アタック合戦もシビアなものになる、と予想されたわけだが。

Q1A組がコースインして行った午後2時5分過ぎの時点で、気温21℃、路面温度はピットロードで30℃あって、これだと1周が長い鈴鹿ではコースに入った最初のアウトラップ1周でタイヤは暖まり、次の計測1周目でアタックも可能かな、とも思われた。ところが実際にはアウトラップからもう1周暖めて3周目にアタック、というドライバーがほとんど。「暖まりが遅い」という感触とデータがあって、2周のウォームアップを選んだはずだ。しかしそのアタックラップを終えて戻ってきた各車のタイヤは、トレッド表層がねばつくように溶けるところまではゆかず、柔らかくなりかけたゴムが路面との摩擦で削られた時に現れるような、ちょっと粗い摩擦痕が現れた状態のものがほとんどだった。ということは、Q2、Q3では7分間のセッションの時間をフルに使って走り込み、タイヤの骨格を形作る無数の「糸」まで「熱を入れ」、内圧を高めていくというアプローチがありえたのかもしれない。

今のスーパーフォーミュラでは、車体側に設置した放射赤外線センサーでトレッド表面の熱を測ったり、ホイールのエアバルブ内部に組み込んだセンサーで内圧の変化(冷間状態からの走行でどう上昇してゆくか)、さらにはそこに温度センサーも組み込んだユニットを装着してホイールの内部温度(ほぼタイヤ内空気の温度に近いはず)まで走行中にロギングしている車両・チームも少なくはない。そうしたログデータをピットに戻ったマシンから直ちに“吸い出して”可視化、その場で、あるいは事後に解析を行う。でもそこで複数のセンシングデータを元に状況の再現、そして予測シミュレーションを重ねても、測れた表面での事象の間、つまりトレッド・コンパウンド(合成ゴム)の中で起こる「高分子結合素材の熱による変化」までは踏み込めない。結局、トラック・エンジニアたちの経験、そして何よりもドライバーたちがタイヤの状態を刻々と感じつつ、様々な方法を組み合わせてホイールからタイヤ全体を暖めて、合成ゴムを「発動」させようとする。そこには多くのノウハウが詰め込まれている。そうした日本のトップレベルの知恵と技能をフル稼働させても、ほんの少しの「何か」が変わると、経験則や予測からずれた現象が起こる。それがタイヤ、なのだと、この日の予選で私も改めて実感させられたのではあった。

先ほども書いたように、FP1の最速ペースでは4月の第2戦の同じセッションのペースを上回ったのだが、予選ではQ1からQ3までの3パートとも最速を刻んだドライバー+マシンのタイムが第2戦の同じパートと比較して、Q1で0.2秒、Q2で0.11秒、Q3では0.45秒も遅くなったのだった。いつもなら「路面にラバーが乗って行く」ことでタイムアップするQ3なのだが、今回はQ2とほぼ変わらず。そのQ3に進出した8人中3人が1分36秒台に入っているが、第2戦の時は6人が1分36秒台で走っている。単に個々のドライバーの走りのリズムが合わなかったというのではなく、皆のタイムが伸びなかったのであって、それがアタック後のトレッド表面に残る摩擦痕にも現れていた、ということではないだろうか。ほんとにタイヤと路面の関係を読み解くのは、難しい。

真剣で切り結ぶかのような鍔迫り合い

決勝レースのスタートには全員が新品のタイヤで臨むことになったわけだが、ここで微妙な選択の違いが観察された。ほとんどの車両は「できるだけフレッシュな状態からレースを始める」というセオリーに沿って、ピットを進発してスターティンググリッドに向かうところで、「決勝レース用」に指定された「R1」セットを装着した。そんな中で野尻と、おそらくG.アレジの2車は、その直前に行われる「8分間ウォームアップ」から「R1」セットを履いていた。ほんの3~4周だがそこで一度「熱を入れて」、その後いったんスターティンググリッド上で冷えた状態になっても、スタート直後のタイヤの「発動」を少しでも早めようという狙いのはず。こうしたところにも車両それぞれチームの知恵の出し方に微妙な違いが現れるのがスーパーフォーミュラならでは、なのではある。

野尻はこの策も一助になったかスタートの“蹴り出し”が良く、直前から出た福住の左側に一気に並びかけて1コーナーでアウトから前に出た。さらにその前を行く大湯都史樹にも並びかけそうな勢いで隊列の3番手に上がるが、これで前に詰まる状態になって2~3コーナーではわずかに勢いが鈍る。福住は、この隙を突いてS字でノーズを野尻の右側に差し込むが、さすがにここでは引かざるをえない。一方、野尻のチームメイト、大津もスタートのダッシュ良く、東コース前半で早くも福住の後ろ5番手まで上がってきていた。その位置から西ストレートでオーバーテイクシステムを効果的に使い、130Rの飛び込みで福住のインに飛び込む。この1周目について福住はレース後に「あそこで抜かれたのは…」と自らの気持ちが微妙に引いていたことを振り返っていたが。後になってみるとこれもこの日の勝負の伏線。

攻めのリズムに入った野尻はさらに前を行く大湯に接近、1周目の中でOTS作動・オフしてメインストレートではOTS・LEDがスロー点滅、すなわち作動不可時間の中にある大湯に対してシケイン立ち上がりからOTS発動、並びかけ2周目の1コーナー飛び込みでインを取った。しかし大湯もその位置を譲らず2コーナー、さらに3コーナーとこの2車は完全な並走状態で走り続ける。そしてS字入口の右コーナーの回り込みでインを取った野尻車がわずかに跳ねてものの何cmか外にずれ、ここでもまだ真横に並ぶ大湯車とホイール・ツー・ホイールの接触。さすがに大湯車は旋回運動を維持できずにここではアウト側となるグリーンにオフトラックしてしまう。

ここまで、スタートから隊列の先頭を走っていたのはポールシッターの松下信治だったが、「スタート手順違反」ということでドライブスルー・ペナルティを課せられる。

この松下のドライブスルーで先頭に立った野尻。しかし2周目の大湯との接触に対して「5秒」のタイムペナルティという裁定が下される。これだけの接近戦の中でフィニッシュまでの残り25周、そこで後続に対して5秒のマージンを稼ぎ出すのがいかに難しいか…。

2セットそれぞれを使い切る策と技

競技規定で認められているタイヤ交換までの最少周回、10周を完了したところ(と言っても1周が長い鈴鹿で、昨年来短縮されている決勝距離の中では、全体の1/3近い)でピットに飛び込んできたのは、その時5番手を走っていた牧野、さらにその後方から5車。今年これまでのレースデータを整理してみると、タイヤのグリップ低下による(と思われるが、他にも内圧上昇によるハンドリング・バランスの変化なども影響する)ラップタイムの低下が現れるのは80~100kmの距離を走ったあたりから。鈴鹿では14~17周という計算になる。それを考えると30周のレースの半ばで履き替える「均等割り」がレース全体をより速く走り切るためには最良と思われるが、レース途中でのアクシデント、セーフティカー導入という事態が生じた場合、そこまでにタイヤ交換義務を消化していないと、SCがコースに入る周回にピットに飛び込んだとしても、戻った時には隊列の後方に付くしかないケースがほとんど。そのリスクを考えると、規定最少周回かそこからもう少し走ってタイヤ交換、というのが定石になりつつある。それでも鈴鹿の場合は1セット目のタイヤで60kmは走るわけだ。そして今回もそうだったように、いつでも、どんなポジションでも、それが「最善」の戦術ではないのだが。

と思いつつ見守る中、次の11周完了で2番手にいた福住がピットロードへ。続いて大津、さらに6車がピットに向かった。ここまでで早くも11車がタイヤ交換義務を消化。そして福住はここで履いたタイヤと、杉崎エンジニアが選んだ内圧設定によるマシンのバランス良化、そして気持ちの切り替えによって、戦いの残り2/3を速く走ることに集中できたと後に振り返っていた。

背後に付けていた福住のピットストップに対して、これもセオリーの(と見なされることが多い)すぐに反応して切り返す、という戦術を採るべく、先頭を行く野尻はOTSも使ってタイムを切り詰め、次の12周完了でピットに飛び込んできた。じつは、先ほど記した「タイムペナルティ5秒」が掲出されたのはまさにこの周回の中。それがもう少しだけ早ければ、野尻“組”としてはピットストップをもっと後にして、先頭を走る利点を活かしてタイムアドバンテージを築くことを試みる、という選択があったかもしれない。しかし第4戦SUGOでは、1セット目のタイヤのライフぎりぎりまで走ってなお、ピットストップのためのタイムギャップを稼ぎ出しきれなかったし…。

ピットロードに入った野尻に対して、コース上でポジション争うターゲットである福住は、33.9秒後に計時ライン(ピットビルの最終コーナー寄りにある)を通過。ピット前に止まり、タイヤ交換、ピットロードを60km/hで走り、その出口から加速しつつ本コースに合流するところでメインストレートを走ってきた福住との距離がみるみるなくなってゆく。すでに1周6kmほどを走ってきた福住車のタイヤは暖まっているのに対して野尻車はまだコールド状態。競り合う状態になく、S字から逆バンクへと切り返す動きの中で福住が前に出た。

速さと強さを結果につなげたのは…

これで見かけ上の先頭に出たのは平川亮。13周目はまだ燃料搭載量が多くて重い状態、1セット目のタイヤでの最速ラップ、1分41秒フラットまでペースを上げ、計時ラインでは福住との差を34.96秒に広げた。しかしタイヤがフレッシュな福住もこの周回を1分41秒234というこの日の彼のベストラップで走る。そして平川は次の14周目を走り切ってピットイン。メカニックたちは7.1秒という短い静止時間でタイヤ交換を完了、送る出したのだが、本コースに戻る平川車の後方には福住車が急接近、1-2コーナーでアウトから滑る4輪を何とか押さえ込む平川をアウトから抜き去った。

これで実質上のトップは福住。スタートから序盤で落としたポジションをタイヤ交換以降に取り返した形だ。その前方に残っていたタイヤ交換未消化3車のうち、大嶋和也と国本雄資は程なくしてピットに入り、大きく後退する。最後の一人、関口雄飛はここからタイヤと「相談」しながら、だったはずだが、ペースを落とさずに周回を重ねてゆく。結局、ピットに向かったのはタイヤ交換義務消化の限界、29周完了までに2周を残すだけの27周目。ラップデータを整理してみると、この時、関口が順位を争う対象は5番手を走っていた大津。彼のペースがじわじわと落ちて関口から見たタイムギャップが37秒まで開き、あわせて関口自身のラップタイムにも低下が現れたのが、この周回だった。静止時間6.7秒からピットアウトしたところでは大津とのギャップはまだ2秒あったが、冷たい2セット目で走る中でその差が詰まり、130Rでテール・ツー・ノーズ。シケインで大津が並びかけるが。ここは関口が押さえ込んで4位を確保。

スタートからの27周だけでも157km、序盤の混戦を抜けてある程度フリーに走れるようになった10周目から数えても17周・99km。この距離まで最初の1セットを使い切り、しかもその間ずっとラップペースが安定していた。もっとレース距離が長ければ、彼の戦いとしては今も記憶に残る2016年のSUGOラウンドのようなパターンに持ち込めたかも…と思わせる走りっぷりではあった。

そしてコース上の走行位置としてはそこから少し離れたところで、チームメイトの平川が切れ味を見せていた。タイヤ交換からコースに戻って、福住には抵抗しきれなかったものの、その後ろから来た野尻は押さえ込み、そこからフレッシュなタイヤの「一撃」グリップを引き出して1分40秒652を記録(この日のベストラップはその前周、1周早く交換したタイヤで野尻が出した1分40秒537)。前を走る福住の背後に迫るとそれから15周にわたって1秒差のまま追い続けた。レースの中盤から終盤にかけて、このチームIMPULの二人のクルマから、速さに加えて「攻める」意思が放射されているように感じたのは、私だけだろうか。

福住はそんな平川の追走にも隙を見せることなく逃げ切り、今季2勝目。半年前に同じ舞台で掌からこぼれ落ちた忘れものを取り戻したのだった。

これで、2021年に予定されていた7戦全てを戦い終えた。シンプルに、ドライバーとマシンのコンビネーションが生む「速さ」という面では、野尻と16号車のエンジニアリング・チームが、少なくとも5戦目までは「ハナ差」で抜け出していたと見える。しかしだからと言って簡単には勝てない。昨年来、新型コロナウイルス蔓延下でイベントを開催するためにレース距離を短縮、給油も無くして「スプリントレース」化したことで、全てのコーナーで1/100秒を争い、それを積み重ねるシビアな状況が凝縮された競争になっている。その中でドライバーには極度の集中力が求められ、わずかなメンタルの揺らぎでさえも結果に直結する。そこまでの状況が、予選に、そして決勝レースに、浮かび上がって描き出されることで7戦それぞれのドラマが形作られた。さて、2022年のシーズンはどうなるのか。それを目の当たりにできるまでの空白は5か月…、いやその前後にテストがあって、実質的なシーズンオフは3か月。ドライバーはもとよりこの戦いの中に身を置く者にとってはそれも「あっという間」、と言うべき時間でしかない。

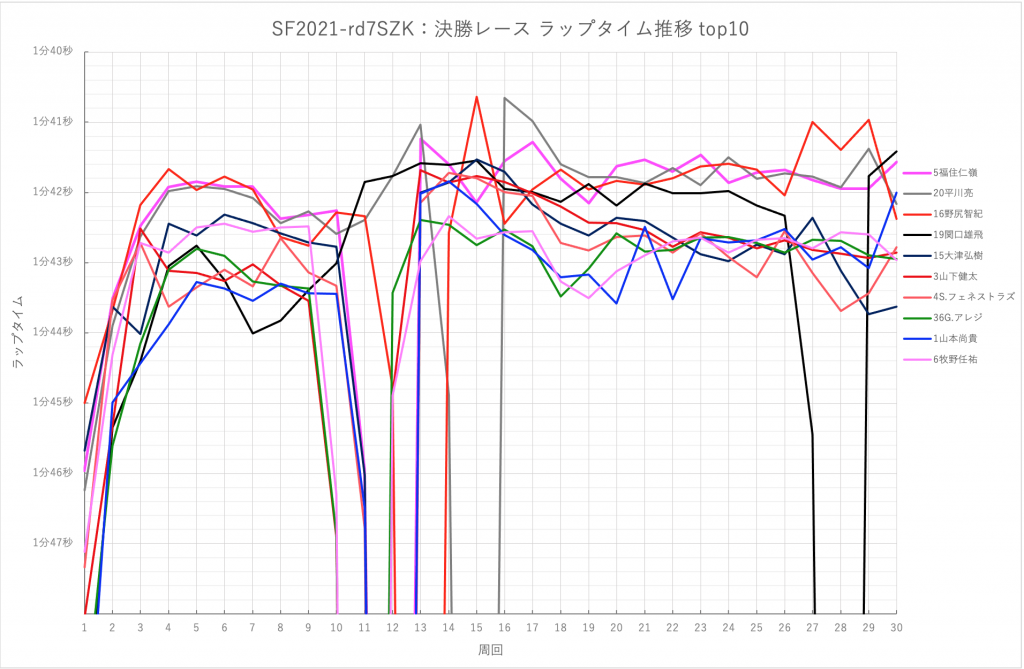

鈴鹿サーキット30周のレース、最終的に上位を占めた10車の毎周回のラップタイムをプロットしてみると…。レース全体を通して速いペースで走っていたのは、野尻、平川、福住、関口の4人だったことが浮かび上がる。とくに野尻と平川は、どちらもピットストップ~アウトラップで先にタイヤ交換を済ませていた福住に抜かれるが、次の周回にフレッシュなタイヤの「一撃」を引き出して、1分46秒6+というこのレース全体最速の1周をそれぞれに刻んでいる。野尻はその後のペースが少し伸び悩んだが、終盤にまた最速に近いところまでペースを上げている。他の6車は10-12周の早いタイミングでタイヤ交換を実施した後、初期はそれなりに速く走れているが10周・60kmを走ったあたりから1分42秒台後半に落ち着く。ここでの上位4車とのペースの差は毎周1秒ほどもある。それに対して多くのマシンがタイヤ交換を行い始めた10周目まで車群の中で速さを見せられなかった関口が、11周目以降1分41秒台半ばのタイムを並べ、16周目からも10周にわたって1分42秒±で走り続けた。さすがに25周目からはじわりとタイムが落ちているが、これはいわゆるでグラデーションか。ちなみに鈴鹿はピットロードに入った先に計時ラインがあるので、ピットインしてきた周回のタイムが3秒ほど(かそれ以上)延びる。

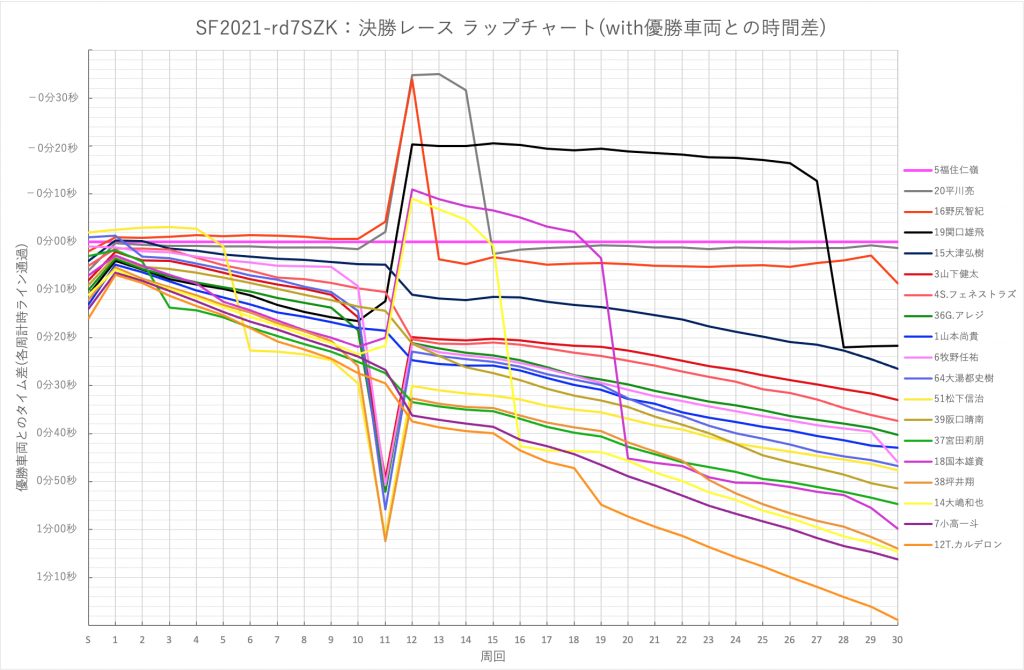

優勝した福住の車両が計時ラインを通過した時刻を基準に、毎周、各車が計時ラインを通った時にどれだけの差があったか、をスタートから30周にわたってプロットしたグラフ。スタート時点についてはグリッド位置に応じて1秒間隔とした。この折れ線でそれぞれの周回の順位と同時にその時に全車がどんな間隔で走っていたかを見ることができる。今回、野尻と牧野にはレースタイムに「5秒加算」のペナルティが課せられたので、それは最終周回に加算した。そのためにこの2車は最後にグラフの線が下に折れることになった。トップを走り続ける福住に対して、平川がタイヤ交換直後にかわされたものの終盤にかけてぴたりと付いて追い続けていたこともわかる。関口は、前出のラップタイム推移のグラフでは1セット目で走り続けた最後の2周、デグラデーションの傾向が現れつつあったのが見えるが、その時に彼とチームが注視していたのは、この時点で5番手にいた大津とのタイムギャップであり、その差がちょうどピットストップ・ロスタイム分まで開いたところでピットに向かったこともこの折れ線の間隔から浮かび上がる。