Headline News

Story 2021 : 野尻 智紀「最後の勝負に勝つため、さらにレベルアップしないと・・」

2021年8月18日

白く泡立つ巨大な波にもまれ、暗黒の海底へと沈んでいくような苦しさ。生まれた直後から小児喘息を発症した野尻智紀は、そんな症状を幾度となく体験してきた。気がつけば、病院のベッドの上ということもしばしば。物心がつく前から、無機質な四角い壁に囲まれ、寂しい夜を過ごすことも多かった。しかも、時には酸素テントの中で…。

田んぼや畑の中に、ポツンポツンと民家が点在。長閑な風景が広がる農村地帯が智紀の故郷。市町村合併によって、現在は茨城県筑西市の一部となっているが、かつては真壁郡関城町と呼ばれた場所だ。野尻家は代々この地に根を下ろして暮らし、野尻姓の家が近くに点在している。その中の1軒。智紀は祖父母、両親が同居する家庭で、たった1人の跡取り息子として1989年9月15日に誕生した。家族の喜びはいかばかりだったか。智紀は周りの人たちからの愛情を一身に受けて育った。ただ、両親の心配は智紀の持病だった重い小児喘息。生まれた直後から小学校に入る頃まで、智紀は幾度も発作を起こし、年に何度も入院を余儀なくされた。病院で過ごした日々の方が、家にいるよりも長かったほど、入院が智紀の日常だった。だが、泊まり込みで親が付き添いできない病院も多く、夜になると智紀の胸は悲しみと心細さでいっぱいになる。時には泣いてしまうことも。しかし、泣くと発作が起きて、また息ができなくなるという悪循環だった。智紀は性格的にも大人しくて内気。昼間も同じ小児病棟にいる年上の子たちと上手に遊ぶことができず、いつも一人ぼっちだった。そのため両親は、自宅から片道1時間余りかかるものの、夜間の付き添いが可能な古河市の日赤病院を最終的に選ぶ。昼間の仕事や用事を終えると、母はクルマを飛ばして入院している智紀のもとに駆けつける。あるいは自宅で発作を起こした智紀を抱え、病院に駆け込む。そんなことが何度も続いた。だからこそ、両親は何とか智紀の心肺機能を高めようと奮闘。赤ん坊の頃に母子でのスイミングスクールに通ったり、少し大きくなると柔道を習わせたり。だが、どちらも智紀にとっては好きになれない運動だった。プールも苦手、痛いのも苦手。長続きはしなかった。ところが、智紀が5歳の時、運命の出会いが訪れる。バイク好き、クルマ好きだった父が雑誌で見つけてきた、土浦にあるレオンというレーシングカートコース。そのコースでキッズカートの体験乗車をしたことで、智紀の人生の歯車は少しずつゆっくりと回り始めたのだ。自分で乗り物をコントロールする楽しさに心踊らせ、満面の笑み。これまで何に対しても強い興味を見せたことがなかった息子が喜ぶ姿を見て、両親は決めた。”カートをやらせよう”と。最初は中古のカートを購入。週末はレオンや自宅から30分で行ける栃木県小山市のモデナサーキットへ。家族のレジャーとして走行を楽しんだ。そのうち、”思い出として出てみるか”と同世代の子たちに混じってレースにも出場。小学校に入ると、子供のカート活動に熱心だったクイック羽生に場所を移し、持ち前の速さを開花させていく。カートの効果か、小学3年生以降は喘息の発作で入院することもなくなった。

だが、まだ智紀は自分がレーシングドライバーになるとは思ってもいなかった。学校の友達は、みんな野球に夢中。智紀もその輪に入りたかった。しかし、喘息が完治していない智紀は、外で思い切り走ることを許されず、一緒に遊ぶことができない。それがイヤだった。みんなと同じことをやりたかった。一方、カートをやっていたため、口では何となく”レーサーになりたい”とも言っていたのだが、それほど本気ではなかった。学年が上がるにつれて、智紀はレースで負けたり、練習で上手くいかないと父に叱責されるようになる。それまではただ楽しいだけだったが、叱責されるとカートやレースがイヤになる時も。しかし、両親のサポートや情熱、献身を感じていた智紀は、「ここで辞めるとは言えない」とも思っていたという。そんな中、4年生の時、ホームコースで行われた東日本ジュニア選手権で智紀は優勝。これがひとつの転機となり、翌年からは他のコースでのレースにも出場するようになっていく。そして小学校6年生の時に参加したオートバックスのカートスクールで、関係者の目に止まる。当時、子供は通常の走行時間に走れなかったもてぎのカートコース。そこで行われる予定だった東日本ジュニアの1週間前、同じコースでそのスクールは行われた。智紀はこの時エンジンをレンタルしたのだが、それが”大当たりだった”という幸運もあり、初コースながら常に上位につける速さを見せた。これがきっかけで智紀はオートバックスのスポンサードを獲得。全日本ジュニアを経て、中学2年生からは、全日本カート選手権にステップアップを果たした。同世代は国本雄資や千代勝正ら。この頃から、智紀の中には”勝ちたい”という気持ちが頭をもたげてきたという。だが、TVで4輪レースを見ても、自分がプロになれるとは全く思っていなかった。全日本カートは楽しかったが、高校を出たら、公務員にでもなろうと思っていたのだ。

その智紀がプロになりたいと思い始めたのは、高校2年の時。シーズン中、レースで使用する市販タイヤをどうするかなど、紆余曲折があったが、智紀は最終戦で大逆転を果たし、全日本カート選手権の最高峰、FAクラスでチャンピオンを獲得した。これを機に、翌年はSRS-Fに進む予定も立てていた。そこで、同年の暮れには「カートの卒業レース」とばかり、マカオで行われた大会に参加。すると、ヨーロッパの強豪選手たちを向こうに回し、タイムトライアルでトップタイムをマークする。それが伊・トニーカート社長の目に止まり、智紀は”ヨーロッパでレースをしないか”と勧誘を受けることに。その誘いを受けて、智紀は翌年、高校を休学して渡欧。「世界に挑戦してみよう」と飛び込んで行った。この時住んだのはトニーカートの本社があるブレシア県のプレヴァッレという小さな田舎町。ミラノやヴェネツィアといった都市からは遠く離れた場所で、智紀の移動手段は自転車しかなかった。もちろんイタリア語も分からない、チームの人以外は知り合いもいない。インターネットの接続も良好ではなく、寂しさから日本の家族や友人に電話しすぎて携帯もあっという間に止まった。八方塞がりの状況の中、安定しない精神状態。それがレースにも影響して結果がなかなか出ない。結果が出なくてまた落ち込むという無限ループにはまる。”朝が来ないで欲しい”と願う日もあった。朝起きて、”今日は頑張って外に出て人と話そう”と自分を鼓舞しても、思ったように行動できない日々も多かった。自分で決めたことなのに、智紀は後悔していた。中でも、鈴鹿のワールドカップに参加した時は辛かった。帰国したものの、家族にも友人にも会えないまま。他のドライバーよりはコースを知っていることもあり、シーズンで一番期待を持って臨んだ決勝ではエンジンが壊れた。失意の中、月曜日の朝には再び飛行機でイタリアへ。日曜日の夜は実家に向けて逃げ出したいほどだった。だが、今振り返ると、1日1日がサバイバルと呼ぶにふさわしいその1年の挑戦があったからこそ、大きな成長をすることができたと智紀は言う。

2011年 HFDPレーシングより全日本F3選手権に参戦(写真©SFLA)

さて、帰国した智紀は、高校を中退して、2008年にSRS-Fに入学。同時にF4の西日本シリーズにも参戦を開始する。スクールで初めて乗ったフォーミュラカー、鈴鹿の本コース。どうやって走ればいいか全く分からなかった。自分の動かしたいようにクルマを動かせない、思う方向に向きを変えられない。そんなことが続いた。しかし、講師のアドバイスを聞いても、自分の中で整理して理解できないと、なかなかそれを受け入れられなかった。もがく智紀。だが、同世代に負ける気は全くせず、首席で卒業。スカラシップ生として、翌年からFCJに参戦を開始し、2シーズン戦った。ランキングは2年続けての5位と、結果だけならステップアップできるかどうか微妙なところだ。しかし、智紀はFCJだけでなく、並行して参加したF4でも随所に光る走りを見せていた。ホンダのチーム関係者もその速さと才能を見抜いていた。そこで、多くの人々が影に日向に智紀を後押しする。結果、2011年には全日本F3にステップアップ。初年度はNクラス、2年目はチャンピオンクラスと、HFDPレーシングで戦った。Nクラスの時は、チームがダラーラF307についてのデータを豊富に持っていたこともあり、セットアップはいつも決まっていた。それほど悩むこともなかった。だが、2年目は新車のダラーラF312に。チームにもデータがない上に、智紀もまだ自分の走りが定まっていなかった。その分、コメントにもブレが出る。セットアップの知識も今よりは乏しく、自分の希望を伝える言葉もつたなかった。厳しい指導で知られる田中弘監督に、どう言えば自分の意見を聞き入れてもらえるのか、どうすれば説得できるのか。智紀にとっては、レースやクルマのセットアップだけでなく、”生きる”という意味でも、この2年間は自分の土台を作る作業だった。そしてF3の3年目には、戸田レーシングに移籍。最初の2年があったからこそ、自分からもどんどんアイデアが湧いてきた。チャンピオンこそ獲れなかったが、智紀は表彰台の常連となり、シリーズ4位で1年を締めくくると、いよいよ国内トップカテゴリーまで上がってきた。

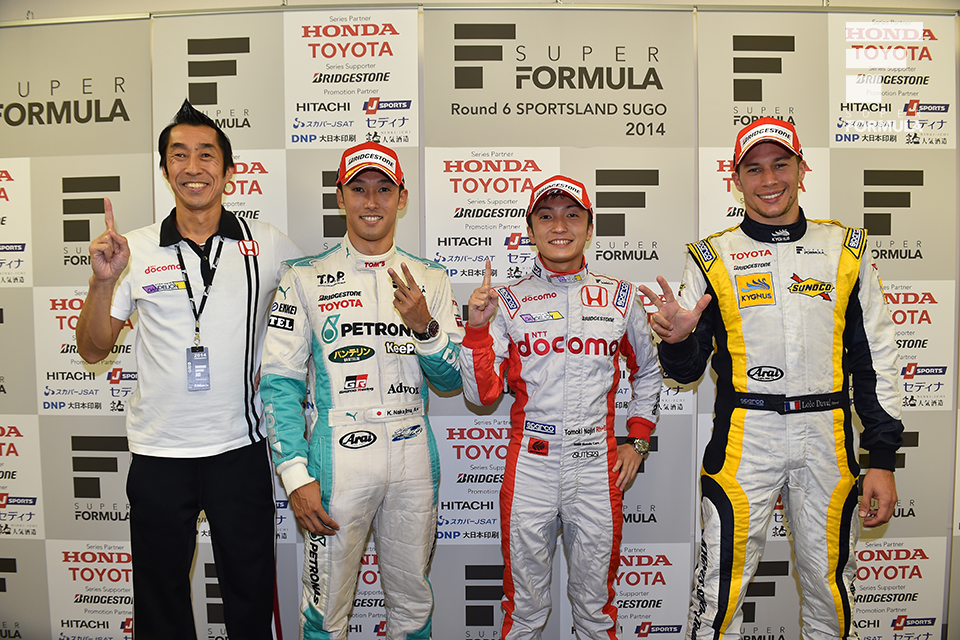

2014年 DOCOMO TEAM DANDELION RACINGよりSFデビュー

開幕前テストの時から、とにかく「怖いです」を連発していた智紀。風景の流れ方が違って目がついて行かず、最初はSF14をコントロール下に置くこともできなかったからだ。それでも全員が新車になった年で、ほぼイコールコンディションということもあり、智紀はわずか4戦目にフロントロウを獲得。6戦目の菅生ではフロントロウから初優勝を飾る。当時のSFは実力派のベテランが顔を揃えており、ルーキーが初年度から優勝することは簡単ではなかった。そのため智紀は一気に注目のドライバーになったと言っていい。だが、本人は「全く自信が持てなかった」。いい時はいいが、クルマが決まっていないときにそこからどう挽回するか分からない。そういう知識や経験はまだまだ積み重ねて行かなければならなかった。

その後、智紀の転機となったのは、参戦3年目。ストフェル・バンドーンがチームメイトとなった年だ。前年にGP2のチャンピオンとなり、翌年F1へのステップアップが確実視されていたバンドーン。だが、カート時代の経験から、智紀は「同じように全力を出せば、同じぐらいのタイムで走れる」と思っていた。実際、開幕戦鈴鹿の予選ではほぼ互角。第2戦岡山の予選では野尻が先行している。しかし、第3戦富士。ウェットからダンプコンディションへと路面が変わっていく中、バンドーンは他のドライバーと違うラインを取ってタイムアップ。初のPPを獲得している。これが智紀にとってある種の”気づき”となる。「ストフェルはこれまで誰も教えてくれなかったことをやっていました。だから”こういう風に走るんだ”と、すごく好奇心が湧いてきて、そこから僕も走りに対してより考えるようになりましたね。それ以前はもっと簡単に考えていたと思います。曲がらなかったらもっと突っ込んで、前荷重になれば曲がる、とか。でも実際は、たとえ1周のタイムが同じでも、やっていることが全然違うんですよ。ちなみに、今でもストフェルのデータロガーの紙は持っています(笑)。僕は、みんなが同じクルマに乗った時、自分が一番速いとは思っていない。だから、ドライビングも研究しているんですよね。オンボード映像の見方も以前とは変わりました。それまではライン取りを見たり、”ああ、速いな”ぐらいで。各クルマの特性を無視して見ていましたが、今は違う。去年あたりからは、オンボードを見ただけで、ほとんどどのクルマのセットアップも分かるようになってきたと思います」。

バンドーンがF1へと旅立った後、伊沢拓也、松下信治とチームメイトは毎年変わっていったが、智紀はデビューから5年間、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGで過ごした。だが、予選が良くても、決勝でペースが上がらず、苦しむレースも多かった。今では、その原因や解決方法も分かるが、当時はどうすればいいか分からず苦しんだ。その時々で自分の力を100%注ぎ込んではいるが、なかなかチャンピオンに届かず、毎年シート喪失の不安を抱えながら走っていたという。

そんな智紀は2019年、TEAM MUGENに移籍。前年にチャンピオンを獲った山本尚貴と入れ替わる形となった。初めて一緒に仕事をするスタッフに対して、最初は手探りしながらのコミュニケーションだったが、最終戦の鈴鹿で久々の優勝。そこからチームも智紀も大きく胸襟を開いて、お互いに望むことを忌憚なく言い合えるようになった。ベースとして持っているチームの強さを感じることもできるようになり、「今年はもっと形にできる」という手応えを持った。ところが、その矢先、世界が新型コロナウィルスのパンデミックに見舞われる。スーパーフォーミュラも最初に予定されていた鈴鹿テストが中止。続く富士テストは何とか行われ、智紀も多くのことを試して、さらに自信を深めていたが、その後は全てがストップしてしまう。6月までは改訂版のカレンダーも出なかった。

「そもそもレースって必要なのか?」、「今シーズンってこのまま開幕するのかな?」と智紀の頭にもネガティブな考えは浮かんだ。その一方、「これは僕だけじゃなくてみんな同じ条件なんだから、ここはゆっくり休もう」と頭を切り替えることもできた。「もっとレースの中をみんなに見てもらって、楽しみ方のバリエーションを増やせないかな」といったことも考えていたそうだ。

そして、シーズンは8月の終わり、ツインリンクもてぎでようやく開幕。サーキット入りする前から楽しみにしていた智紀は、公式日程に先立って行われたテストでクルマに乗り込むと、「ああ、こんなに乗りたかったんだ」と強烈に思った。開幕戦は調子が悪く、その思いも一瞬で悩みのモードに入ったとは言うが…。そこからチームとの協力で、智紀の成績は上向き始める。智紀が言うより先に、チーム側からクルマに対するアイデアも、どんどん提案してくれた。レース中、チームのピット作業にミスがあっても、若い頃のようにキレたりすることなく、落ち着いて対処できる精神的な余裕を持っていた。それまでの経験が、人としての智紀も熟成させてきていた。タイトル争いがかかった最終戦ではPPを奪取。レースでは不運なトラブルがあって獲得できなかったが、チャンピオンになるだけの準備はできていた。「でも、それは自分だけの準備ですね。あの時、思ったのは、チームとしてどう引き上げて、各自に日々プッシュしてもらって、どう作り上げていくかと言うことは、ドライバーが考えるべきところでもあるということ。自分だけをプッシュし続けても、最後の最後の結果には繋がらないかも知れないって思ったので、どう自分と回りを作っていくか、そのためにどう自分を見せていくのかっていうことも今後は考えなければならないと思いました」。

迎えた今シーズン。より強くなって帰ってきた智紀とチームは、開幕2連勝。第3戦オートポリスでは予選7位、第4戦菅生では予選10位。前方には並べなかったが、そこから決勝では確実にポジションを上げる粘り強い走りを展開して、ポイントを重ね、リーダーに立っている。現在ランキング2位の大湯都史樹に対して、17点という大きなギャップ。すでにタイトルが視野に入っているようにも見える。だが、「まだまだ今のままじゃ獲れないと思っていますし、もっともっと成長しないといけないと思っています。オートポリスや菅生の予選にしても、ピット位置とか関係なく、もっと自分たちに流れを引き寄せることができたんじゃないかとか、すごく考えました。最後の勝負に勝つためには、さらにレベルアップしていかないと…」と、智紀はあくまでも冷静。堅実に現状を捉えている。初めてカートのステアリングを握ってから、一足飛びにはいかなかったが、一歩一歩上ってきた険しい山道。こんな風に、まったく兜の緒を緩めることのない智紀が、てっぺんからの景色を見る日は、きっとそう遠くないのだろう。

Story 2021:大津 弘樹 「人生で最大の”勝負の1年”」

Story 2021:宮田 莉朋「いい走り、いいレースをしていれば、きっと見ている人はいる」

Story 2021:阪口 晴南 「まだまだ甘かったし、浅かった」

Story 2021:松下 信治 夢を追い続けて