Headline News

「連立方程式」の宿題も“持ち越し”に 第2戦テクラボ目線

2018年5月21日

ソフトタイヤのウォームアップ—まだ定番はない。

両角岳彦

4月22日午後に行われた予選のタイミングデータをいろいろな角度から整理して眺めてみている。いつもは予選だけに集中してこうした分析をしている余裕はないのだけれど、ただ1日だけ阿蘇外輪山を包んだ雨雲のおかげで決勝レースが中止になったがゆえに、こんな時間が取れたわけだ。

とりわけ、ソフトタイヤで走ったQ2からQ3へ。各ドライバーがどのようにタイムを出していったか、あるいはタイムを失ったか、セクタータイムを軸に分析と状況推定を試みる。

まずは、小林可夢偉に着目。Q2で新たなコースレコードとなる1分25秒799をマークしたが、Q3では1分26秒732にとどまった。彼はQ2、Q3ともにピットアウトしてから2周、いわゆるアウトラップと計測1周目をタイヤのウォームアップに当て、実質3周目にアタック、というパターンを選んでいる。Q3まで進出した8人のドライバーの中では少数派に属するが(多数派はタイヤのウォームアップはアウトラップのみで計測1周目でのアタック)、Q3最速、予選順位トップを手にした平川亮も同じプロセスを選び、Q2で計測1周目アタックを試みた関口雄飛もQ3ではチームメイトを参考にしたか、2周ウォームアップに変更している。したがって、ウォームアップに2周を費やしたことがQ3のタイム鈍化につながったという即断はできない。

ただそのセクタータイム推移を追ってゆくと、ちょっと気になる傾向が浮かび上がってきた。小林は、Q2、Q3と2周にわたるウォームアップを各セクターほぼ同じペースで走っている。その精度はさすがに高い。しかしQ3で速かった平川、野尻智紀はそのアタックに入る直前のセクター3でペースを上げていた。セクタータイムでいうと、小林50秒410秒に対して平川42秒898、野尻44秒815。8〜6秒も違う。上り勾配の中、右・左とコーナーが続くセクター3で負荷をかけることで、駆動を受けるリアタイヤはもちろん、少し深めに舵を入れて旋回することでフロントタイヤも発熱を促す効果が得られたのではないかと推測される。

もちろんこれはQ1でミディアムを履いた19台がそれぞれ2回のアタックランを含めて延べ161周、Q2でソフトを履いた14台が延べ46周を走って「路面にラバーが乗る」状態が進行していったところでどうなったか、という話であって、実際にQ2では多くのドライバーがウォームアップラップのセクター3を50秒前後で走っている。

アタックラップの時の“スペース”

もうひとつ、小林のセクタータイムと、メインストレートの計時ラインを通過した時の各車の間隔の関係をチェックしてみると、Q3の3周回目、彼自身のアタックラップに入るところで前を行く松下信治との差が4秒712。この時、松下はすでにアタックラップを終わっていて、セクター1終わりで両者の間隔は3秒に詰まり、セクター2に入ってスローダウンした松下を小林がかわしている。小林のQ3セクター1のタイムが伸びなかったのは、タイヤの発動遅れとともにこの前走車両への急接近が影響している可能性も考えられる。セクター1はストレート後半〜1コーナー、そして下り勾配につながる区間だけに前にクルマが走っているとその後方乱流の影響が大きく現れるからだ。セクター2に関して,小林のタイムはQ2と比べて0秒078しか落ちていないが、Q3同区間最速だった平川はQ2の小林よりも0秒124速く、ここでアドバンテージを築いている。

そして小林のセクター3は自身のQ2セクタータイムに0秒378遅れて、ここでソフトタイヤの“一撃”グリップが落ちてきた可能性が浮かび上がる。他の車両もQ3では全体にタイムの伸びが悪く、たとえば平川もQ3のセクター3では自身のQ2のセクタータイムを0秒063縮めたとはいえ、小林のQ2最速ラップの時と比べると0秒188遅れている。あるいは小林の場合、松下を抜く時にタイヤに汚れやマーブル(タイヤかす)を拾ったか、あるいはリズムが崩れたか、などの可能性もある。

とはいえQ2での小林は、一斉にコースインしてゆく車両群の中でも前の方にポジションを取り、アタックラップに入るところでは前を行く伊沢と5秒279の間隔。そこから1周の中で前の周回にアタックを終えていた関口、松下、山下の3台をかわしつつ最速タイムを記録している。Q3のタイムの出方について、必ずしも「トラフィック」にその主因を求めるわけにはゆかないようだ。

Q3全体の流れを見ると、上位のタイムを出したメンバー、まず平川は前を行く伊沢拓也と5〜4秒の間隔で同時にアタック、野尻と松下は前方との間隔を30〜40秒とたっぷり開いてのアタック開始。N.キャシディは一人だけコースインをぎりぎりまて遅らせて残り2分を切ってから最後に出撃したことで、これもアウトラップを回ってアタックに入るところで前との間に19秒の空間を持っていた。

Q2の14台アタックではトップタイムの小林から10番手の山下までの差が0秒755。4番手の松下と5番手の山本尚貴、そしてQ3進出を分ける8番手の野尻と9番手の石浦宏明、それぞれに1000分の1秒台まで同タイム、2番手キャシディと3番手の平川のギャップも1000分の3秒。スーパーフォーミュラのドライバー+マシンのパフォーマンスが「きわめて接近している」といつも語られてはいても、これほどの僅差で予選が競われたことは稀。その中ではこうしたわずかな違いの積み重ねが、すなわちどこにピークを合わせて、どこまでのドライビングを発現させることができるかが、結果としての数字の中に詰め込まれている。こうしてタイミングデータを読み返すだけでも、それを改めて実感する。

一撃のアタックはコンパウンドの“粘着”を感じて

予選の後、野尻選手と立ち話する機会があり、ソフトタイヤによるアタック、その時のタイヤの暖まりや感触について聞いてみた。

「グリップが発動するまでには(オートポリスのコース、当日の路面温度で)1周走れば十分だと思う。ただ、リアは駆動を強くかけて(縦に)滑らせれば暖まるけれども、フロントはちょっと難しい。今日の2周目アタックだと、暖まってグリップは出ているんだけど、タイヤ全体が(骨格の中まで)ちゃんと熱が入ってたわんでいる感触じゃなくて、表面だけでベタッとグリップしている感じがしてました。」

ドライバーが、タイヤ各部の感触や反応を身体で感じ取って自らのドライビングを組み立てていることを実証してくれるコメントである。そして、タイヤというものの成り立ちを知れば知るほど、彼が体感して言葉に表したものが、現実にタイヤがどう働いていたかをイメージするのを助けてくれる。

タイヤは、まずトレッド表面が路面と触れ合いつつ滑る(微少にせよ、大きな動きにせよ)ことで摩擦力を発生する。その力はトレッド層の合成ゴム、すなわち高分子のミクロの紐が絡まりあった中を伝わって、その下にある骨格に伝わる。タイヤの骨格(「ケース」と称する)は糸や細いワイア(「コード」という)を引き揃えて組んだ簾(すだれ)状の構造に表裏から薄い合成ゴムのシートを貼り合わせたもので、力はこのコードによってホイール(車輪)へと伝えられる。そしてこの骨格全体に加わる荷重、つまり車両の質量に働く慣性力(上下・左右・前後の3方向)とダウンフォースはその中に収めた空気の圧力によって支えられている。

ここで摩擦力がどのくらい出るかは、結局のところコンパウンドが路面にどう粘着しているかによって決まる。野尻選手の言葉どおり、1周のタイムアタックであれば、ドライバーがその摩擦の感触をつかみながら、クルマの運動を最適に導けば「グリップを使い切る」ことは可能だ。

しかしタイヤが本当の意味で「仕事をする」ためには、ケースを構成するコード類とそこに貼り合わされたゴム層も、そして内部に充填された空気も、本来の作動温度に達して引っ張られた時の弾性や内部の圧力による張りが安定する、そういう状態になっていることが欠かせない。

タイヤが「暖まる」と路面の感触から変わる。

日々乗っている市販車であっても「タイヤが暖まる」感覚、つまり走り始めた直後は路面の凹凸をコツコツと拾ったり、舵を動かした時の手応えや反応にしなやかさが足りないところから、しばらく走る中で路面を踏む感触、操舵への反応が「いつもの感じ」に変わる。日常の中でも、タイヤの感触に感覚を集中させてみれば、その変化は感じ取れる。私自身がずっとやってきたことだから、普通の人でもクルマに乗れば「わかる」ようになるのを保証します。

自動車競技では、タイヤの骨格や空気まで暖まって本来のしなやかさが出た状態に合わせて、クルマの運動をタイヤがどう支えるか、運転操作に対する反応がどんなタイミングで現れるのに合わせるか、などの「セッティング」を決める。しかしアウトラップ1周でトレッド・コンパウンドが作動温度まで暖まり、そこからピークグリップが現れるのは1周+α程度。それを使ってタイムアタックをしなければならない、という今回のソフトタイヤ装着のQ2、Q3における条件の下では、骨格全体が暖まるのを待ってはいられないので、野尻選手が語ってくれたような感覚になっても不思議ではない。

ここで欠かせないのは、骨格全体が暖まりきらない状態でも、タイヤ内部の空気圧力がトレッド面の摩擦力と車両の運動を支えて、ケース全体のたわみがちょうど良い形で現れること。そのためにチーム、とくにトラック・エンジニアとしては、アタックを敢行する1周までにどう変化するかを想定して、走り出す直前の空気圧を設定する。これが“外れ”ても、ベストの速さは得られないのである。

タイヤの製造プロセスを知る。

ここで「タイヤの造り方」について考える。これも現物を見ないと想像するのが難しいのだが、言葉でどこまで伝えられるか、試みることにしよう。

まずトレッド層を含めて1本のタイヤに使われる合成ゴムを“練る”。様々な種類のゴムがあり、そこにカーボン(炭素)パウダーをはじめ、色々な添加剤を加え、温めながら練るのである。その日の気温や湿度などによっても温め方などを調節しながら最初は粗く、そこから巨大なひねり餅か、あるいは手延べ麺の素材を作るような機械も使って練る。最後に転動するロールで押し出しながら最終的な断面に合わせた口金を通すことで長い板状に成形する。トレッド層はそのまま使うが、ケースの各部を形作る部材は、ここで薄板状に引き延ばし、コードを一定の間隔に並べて引き揃えたものを挟んで貼り合わせ、それぞれにシート状にする。そしてそれぞれの部材をタイヤとしてグルッと1周巻いた時の長さに合わせて切る。

ここから次の工程、「成型」に進む。タイヤのサイズに応じたドラム(円筒)を用意して、そこに各部材のゴムシートを巻き付ける。最初は製品で最内側になる基礎骨格(カーカス)層。その上から各部に入る補強帯などを配置、さらに骨格全体を外から巻き締めるベルトを巻いて、最後にトレッド層のちょっと厚いゴムシートを全体の中央に置いて巻く。これで筒状のタイヤ原型ができる。

これを、最終的なタイヤの形を内側に作った“雌型”となる金型の中に収める。この金型ごと加熱してゴム素材の中に練り込んだ硫黄を反応させ、ベタベタした素材状態から安定したゴムに変化させる「加硫」を行いつつ、タイヤを最終形状に落ち着かせる。そして金型を開け、湯気が立つ(ほんとに)新品のタイヤが取り出す。

工業製品としてのタイヤに現れる個体差

これが、すごく大雜把にまとめた「タイヤの造り方」なのだが、今回ここで考えたいのは、それぞれのプロセスで起こりうる「ばらつき」の可能性について。

最初の「ゴムを練る」プロセスは、いまや精密なプロセスが機械化、自動化されている。つまりタイヤに使われている各種ゴムの組成と特性は、一度に練り上げるロットの中では一様のものができると考えられる。とくに路面と触れ合うトレッド層のゴムは、ケーキ類や麺類と同じように、良く練ったものを延ばして切り分けるのだから、ほぼ一様の仕上がりになる。

これに対して成型工程、つまり薄いゴムシート(糸などを含む)を貼り重ね、巻き上げてゆくプロセスは、一部の大量生産品を除いて今でも人の手が関わっている。ドラムの上にゴムシートを置く時に軽く引っ張る、その張力を変えるだけでもできあがったタイヤの骨格特性が違う、というぐらい微妙なものだと、かつて聞いたことがある。しかし最近ではそうした要点が一定になるような技術開発が進み、少量生産でかつ精度と品質が求められる競技用タイヤは熟練工がかかりきり、というモノづくりが行われている。

レーシングタイヤのようにサイズも大きく薄いタイヤの原型を金型に収めるのにも、やはり熟練の技が要る。そこからの加熱・加硫工程は温度と時間が正確に管理されるようになっているから、できあがるタイヤのゴム質も近年は安定している。しかし成型工程から引き継がれた各ゴム層の接合状態など、個々の製品に微妙な違いが現れる可能性は残る。

それ以前に、シート状に押し出し成型されたゴム素材を何層も重ねる中で、微細な厚みの変動や重ね合わせの違いなどがあって、これはタイヤ全周の中での重量の変動(アンバランス)や剛性の微少変化(ユニフォーミティ)となって現れる。これはレーシングタイヤでも一般車用タイヤでも同様で、バランス調整などで対応すればよい。

コンパウンドの“一撃”特性は引き出し方次第

とはいえ、タイヤはその造り方からも言えるように、ケーキなどの菓子と同じようにデリケートな「ナマもの」なのであって、その持てるパフォーマンスをぎりぎりまで引き出す自動車競技の中では、骨格の微妙な特性の違い、とくにたわみの現れ方などが、ドライビングに対する反応の違いとなってクルマの動きの中に現れることはありうる。とはいえ「練りもの」としてのトレッド層のゴムの組成は、あるタイミングで製造される一定量についてはほとんど一様になっているはず。予選の1ラップ限定アタックの中では、先ほど検討したように、そのトレッド・コンパウンドをどのタイミングで、どのように“発動”させ、それを1周だけに集中してどう使い切るか、ということに集約されるのである。

このあたりの「タイヤの“深い”話」については、次の機会に横浜ゴムのエンジニア諸氏、とくにコンパウンドの専門家である網野さん、モータースポーツタイヤ開発の責任者だが製造現場を語らせると熱が入る秋山さんに、色々うかがってみたいと思う。その「次の機会」はもうすぐ、スポーツランドSUGOだ。

そして、ソフトタイヤを予選でどう使うかはもちろん、決勝レースでミディアムタイヤといかに使い分けるか、という「宿題」についても、開幕の鈴鹿では皆が手さぐり、第2戦オートポリスでも予選はまだ学習の中、決勝は走ることなく終わった。何か「最適解」が見えてくるのか、はスポーツランドSUGOに“持ち越し”となっている。

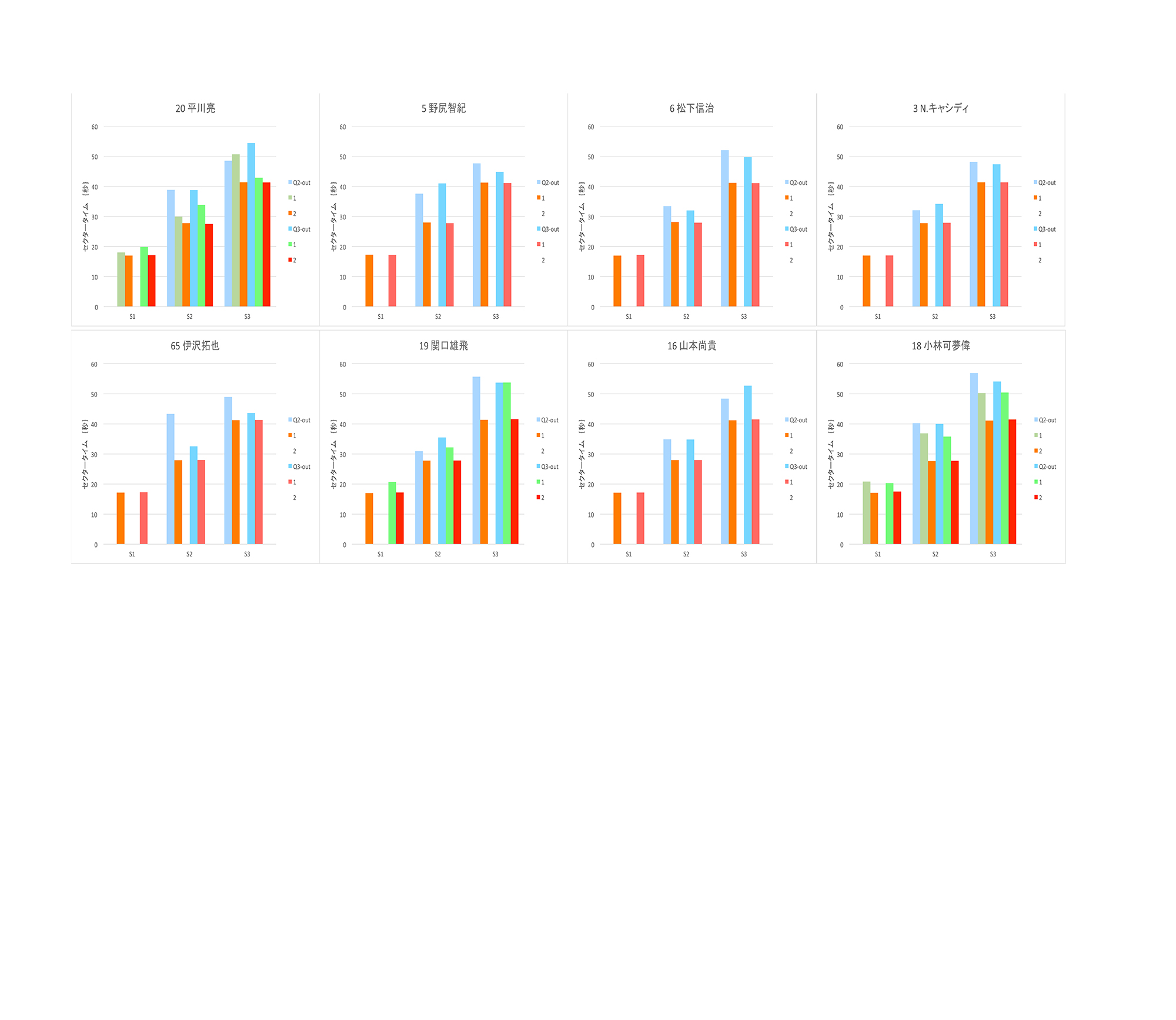

Q3に進出した8車の、コースを3分割した各セクターのタイムをQ2とQ3のアウトラップ〜アタックラップにかけて整理してみた。タイムをその数値のまま縦軸に取っているので、棒グラフが短い方がタイムが良い。各セクターの棒グラフが2本ずつに分かれているドライバー/セッションはアウトラップ〜計測1周目にアタック、3本並んでいるドライバー/セッションは2周ウォームアップしてからアタックしている(セクター1に関してはアウトラップは数値なし)。そして赤系色で示した自身最速ラップタイムの周回の前、青・緑系色で示した周回のセクタータイムが、どんなペースでタイヤをウォームアップしたかを示している。

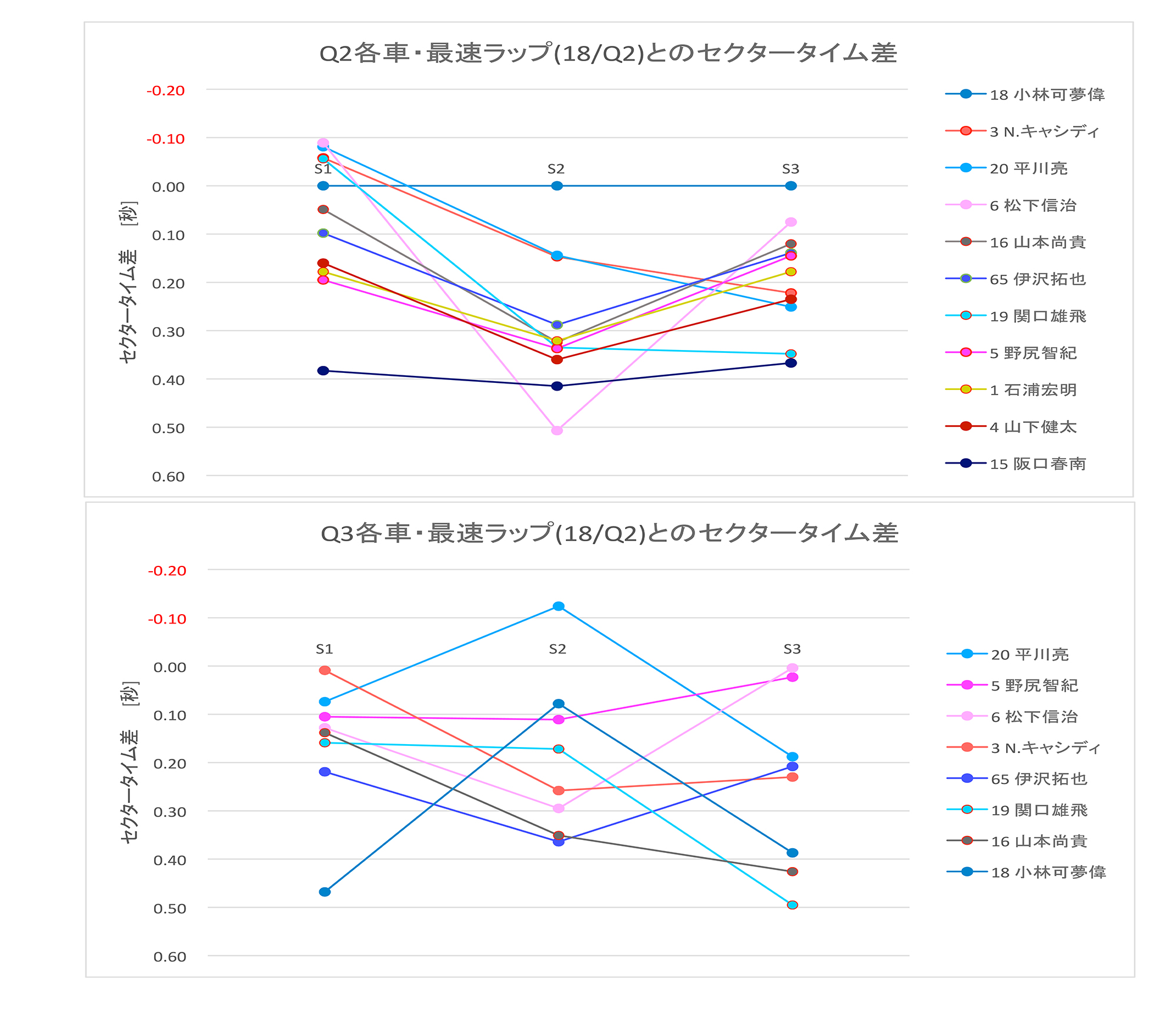

Q2とQ3それぞれ各車が自身最速を記録した周回のセクタータイムを、全体最速でコースレコードとして残るQ2での小林可夢偉のセクタータイムを基準にどのくらい速かったか/遅かったかを算出して比較したグラフ。Q2でもセクター1では小林より速いタイムを残したドライバーが3人いる。Q3に関しては、平川亮のトップタイムはセクター2で稼いだこと、セクター3のタイムのばらつきが大きめに現れていることなどが一見してわかる。