Headline News

第3回CN開発テスト インサイドレポート

2022年5月20日

全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦を前にした大分県オートポリス。5月18日(水)〜19日(木)の2日間は、「SUPER FROMULA NEXT50」プロジェクトの柱の一つ「カーボンニュートラルの実現に向けた素材・タイヤ・燃料の実験」、「ドライバーの力が最大限引き出せるエアロダイナミクスの改善」を目的とした開発テストの3回目が行われた。

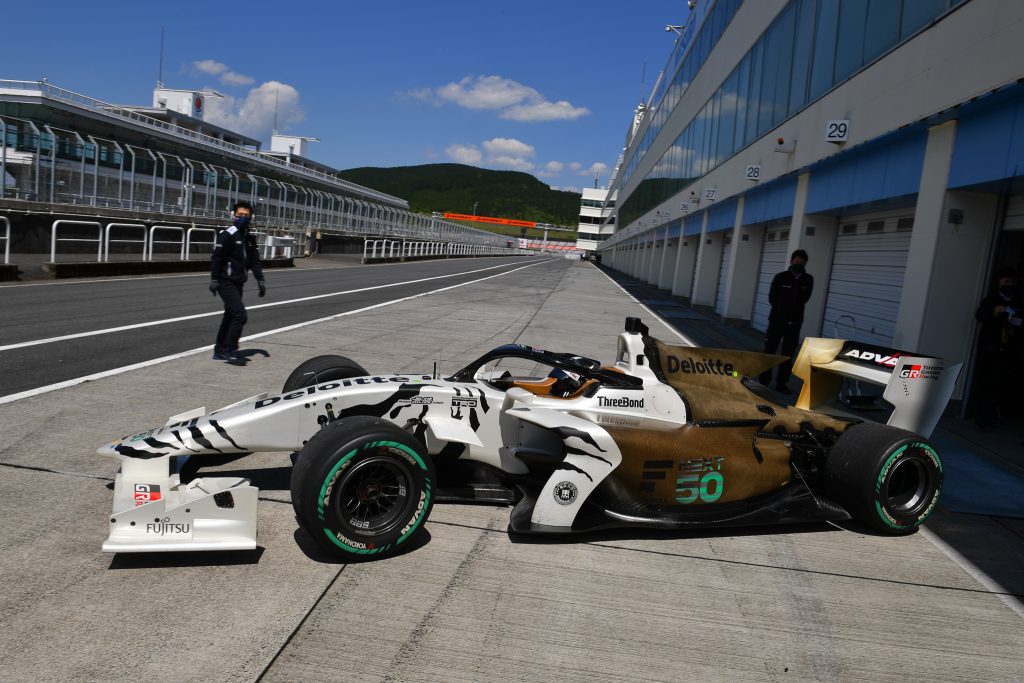

九州地方は週明けから好天に恵まれ、テスト初日となった18日も、朝から初夏のような陽射しが降り注ぐ。空気はカラッと乾いており、阿蘇の新緑が爽やかに輝く絶好のテスト日和となった。持ち回りとなる車両のメインテナンスは、ホンダエンジン搭載のホワイトタイガーSF19 CNを今回TCS NAKAJIMA RACINGが担当。トヨタエンジン搭載のレッドタイガーSF19 CNをdocomo business ROOKIEが担当。JRPの上野禎久社長や永井洋治テクニカル・ディレクター、土屋武士アンバサダー、さらにTRDやHRC、横浜ゴムのエンジニアたちが見守る中、今回も塚越広大、石浦宏明の2人が精力的に周回を重ねた。

初日最初のセッションは、午前10時から午後0時までの2時間。強い陽射しの影響で、セッション開始時点でもすでに気温は21℃、路面温度は26℃まで上昇していた。

1ヶ月ぶりにピットに姿を現したホワイトタイガーSF19 CNとレッドタイガーSF19 CNは、今回もスイス・B Comp社のバイオコンポジット素材を一部に使用したハイブリッド型と呼ばれるサイドポンツーンとエンジンカウルを纏っていた。前回の鈴鹿テストと同様、オートポリスでもドライコンディションとなったため、今回もカウルに対しては、熱と強度に対するデータ収集を実施している。また、この最初のセッションでは、空力のテストが実施されたが、今回はそのテストをグリーンの帯が入ったカーボンニュートラル素材のタイヤで行なった。1回目のセッションで使用されたのは、富士、鈴鹿でテスト済みの新構造のタイヤ。今回は、塚越広大がステアリングを握ったホワイトタイガーSF19 CNが「ケーシングA」、石浦宏明がステアリングを握ったレッドタイガーSF19 CNが「ケーシングB」と、それぞれ違うカーボンニュートラル素材を使って作られた構造のタイヤを装着していた。各ドライバーに同じ構造のタイヤが3セットずつ渡され、リヤウィングの仰角を通常の31度にして走行を開始。そこからマシンのセットアップを確認していき、セッション開始から45分ほど経ったところで、両車は2セット目のニュータイヤを装着。最初の追走テストに入った。リヤウィングの仰角は31度のまま塚越と石浦がポジションを入れ替えて各1周、計2周の追走を行っている。その後、一旦ピットに戻った2台はリヤウィングの仰角を薄めに変更。ユーズドタイヤでマシンのセットアップを確認、調整すると、セッションの残り時間が15分ほどとなったところで、それぞれ3セット目のニュータイヤに交換。ウィングを寝かせた状態での追走テストに入った。ここでも塚越、石浦がポジションを入れ替えてそれぞれ1周、将来的なオーバーテイクの可能性を探るべく追走のテストを行ない、最初のセッションは終了した。このセッションでは塚越が35周を消化して1分27秒359というベストタイムをマーク、石浦が33周を消化して、1分28秒245というベストタイムをマークしている。

2時間のインターバルを経て、2回目のセッションが始まったのは、午後2時。午後になると若干雲が広がったため、開始時の気温は22℃、路面温度は32℃となっている。そこから2時間、午後4時まで走行が行われた。このセッションでは、タイヤテストがメイン。1回目のセッションでは、構造のテストを行っていたが、2回目のセッションではリヤウィングの仰角を薄めに固定したまま、構造に加えてコンパウンドのテストに入った。構造に関しては、1回目のセッションでテストされた2種類ではなく、「ケーシングD」。その構造に対して、全部で5種類のコンパウンドを合わせたものが今回持ち込まれた。そのうちの2種類、「コンパウンドB」と「コンパウンドC」は、すでに富士と鈴鹿でテストされたものからチョイス。そこからさらに改良が施されたものとして、「コンパウンドE」、「コンパウンドF」、また数年後の実戦使用を目指して、カーボンニュートラル素材の割合をより高めて作られた「コンパウンドG」と新たなものが3種類持ち込まれた。

初日午後のセッションの走り初めは、塚越、石浦ともに午前中それぞれが使用した新構造のユーズドタイヤで引き続きの走行。その後、赤い帯が入ったコントロールタイヤ(今シーズン実際にレースで使用しているレギュラータイヤ)でマシンセットアップを確認した。そこからコンパウンドのテストに入り、塚越、石浦ともに、3種類をテスト。すでにテスト経験がある「コンパウンドB」から始まり、「コンパウンドE」、「コンパウンドG」という順で周回を重ねた。そして、最後は再び赤い帯のコントロールタイヤでの確認を行い、この日のテストを打ち上げている。この午後のセッションでは、塚越が44周を消化して1分26秒977というベストタイムをマーク。石浦は46周を消化して、1分28秒014というベストタイムをマークした。

翌19日(木)、テスト2日目の朝は、空にうっすらと雲が広がり、涼しいコンディションとなったオートポリス。そこから次第に日が射し、初日に続いて爽やかな初夏の陽気となった。

2日目最初のセッションが始まったのは、午前9時。セッション開始時の気温は18℃、路面温度は21℃と、初日よりは若干低めとなったが、午前11時のセッション終了に向けて、気温は20℃、路面温度は29℃まで上がっていった。

この日のセッションでは、まず燃料をテスト。前回鈴鹿でテストされたカーボンニュートラルフューエルをオートポリスでもテストしている。また午前中のセッションでは、初日の午後に引き続き、リヤウィングの角度を薄めにキープしたままタイヤテストを続行。セッション開始時には、塚越、石浦ともに赤い帯のコントロールタイヤでエンジンの状態やマシンセットアップを確認し、そこからタイヤテストに入った。この日最初に履いたグリーンの帯のタイヤは、「ケーシングD」に富士・鈴鹿でテスト済みの「コンパウンドC」を組み合わせたもの。そこから「コンパウンドF」、「コンパウンドG」をそれぞれテストして行った。その後、一旦赤い帯のコントロールタイヤに戻し、最後は「ケーシングD」にコントロールタイヤのコンパウンドを乗せたグリーンの帯のタイヤで走行。ここでも構造のテストを行い、午前中のセッションを打ち上げている。このセッションでは塚越が48周を消化し、1分25秒713というベストタイムをマーク。石浦は51周を消化して、1分26秒392というベストタイムをマークしている。

2時間余りのインターバルを経て、今回最後のセッションが始まったのは、午後1時20分。この頃になると、オートポリスの空は再び雲に覆われ、メインストレートには涼しい追い風が吹く。それでも、気温は21℃、路面温度は30℃まで上昇。そのコンディションのもと、最後のセッションでは、タイヤのロングランテストが行われた。

塚越、石浦は、まず「ケーシングD」に、コントロールタイヤのコンパウンドを組み合わせたもので走行を開始。ここで構造のみのロングランを行なった。それに引き続き、塚越は「ケーシングD」プラス「コンパウンドE」、石浦は「ケーシングD」プラス「コンパウンドF」というタイヤでロングラン。途中、タイヤの状況を確認するためにピットに入る場面もあったが、それ以外はコース上で周回を重ねた。この2時間のセッションで、塚越は65周を消化し、ベストタイムは1分30秒087。石浦は57周を消化してベストタイムは1分30秒003をマーク。3回目の開発テストを締めくくっている。

ホワイトタイガーSF19 CN開発ドライバー 塚越広大

「今回は、スーパーフォーミュラが行われるサーキットの中でも少し特殊なコースとも言えるオートポリスが舞台でした。そこで、これまで富士、鈴鹿で良かったタイヤスペックがどうかという引き続きのテストをメインに行なっています。また、そこからさらに一歩進めたタイヤのテストもしました。オートポリスは、タイヤへの入力に関しては、ちょうど富士と鈴鹿の中間ぐらい。ハイダウンフォース仕様のコースですけど、標高が高い分、もともとダウンフォースが出づらいですし、コーナーの種類的にもミドルレンジだと思います。ショートランでは、それぞれに特性の違いがあって、いい部分、課題がある部分と、それぞれ評価できています。グリップレベルに関しては基本的にどれも問題はなかったんですけどね。またロングランをすると、ピックアップやタイヤの温度などに、これまでのテストとは違う結果が出てきました。そこで新しい評価ができたのは良かったと思いますし、富士・鈴鹿とは違う発見がありました。それぞれの良い部分や課題を分析してまた組み上げて行くことになると思います。将来を見越してカーボンニュートラル素材の割合を増やした「コンパウンドG」関しては、しっかりして剛性がある感じを受けました。ただ、僕が装着した時は、天候のコンディションが変化した影響か、上手くタイムを引き出すことができなくてちょっと残念でしたね。ただ、今後も、レースが面白くなるようなタイヤをどう作り上げていけるかということを考えながらやっていきたいと思います。すごく難しい課題だと思いますけど、それに近づけられれば。それをずっと頭の中に入れてタイヤを作っていきたいですし、そこに貢献したいと思います。

燃料に関しては普通に走れていて、今までのものとの違いが分からないぐらい。標高が高いオートポリスでも全く問題ありませんでした。合わせ込みもほとんどなく、走り始めから違和感がなかったです。

初日の追走テストに関しては、鈴鹿の場合、ダウンフォース量を多くして走った時に、前の車に着くと一気に抜けたり、そこからすぐ復帰してグリップが戻るという感じで、変化が大きく分かり易かったんですね。でも、オートポリスの場合は、富士と少し似ているのか、ハイダウンフォースでも後ろについた時の抜けを鈴鹿ほど強く感じませんでした。ただ、そこからダウンフォースを削って行くと、後ろについた時のダウンフォースの変化量はより少なく感じました。後ろについてもマシンバランスの変化が小さいと感じましたね。それは過去のテストと同じ感じでした。でも、オーバーテイクに関しては、まだまだ難しいでしょうね。相手が1秒遅くても、ダウンフォースを減らすことだけで抜くというのは簡単ではないと思います。速度が低いところでは後ろにつけると思うんですけど、速度が上がれば上がるほどダウンフォースを削っていても追従するのは難しくなる感触でした」

レッドタイガーSF19 CN開発ドライバー 石浦宏明

「まず初日の追走テストに関してですが、オートポリスはコース特性的にずっと曲がりくねっているので、富士や鈴鹿で感じたよりも仰角31度のフルダウンフォースだと、前のクルマと距離ができてしまう、離れてしまうという感触でした。特に、回り込んでいる最終コーナーなど、勝負を仕掛けたい場所の手前で、必ず前と離れてしまうんです。100Rでも後ろにつけないままバックストレートに入って行く形になってしまうので、フルダウンフォースだと影響が大きいと感じました。前のクルマの真後ろにダウンフォースが抜けてしまうエリアがあるんです。昨日は、僕のクルマも少しアンダーステアだったので、そのエリアに入ると、ダウンフォースが一気に抜けて、クルマが外に出て行ってしまう感じでした。31度は今までよりも離れてしまう感じだったところ、仰角を減らしていくと、通常の距離で走れたので、富士、鈴鹿という2つのサーキットと比べて、ダウンフォースをつけている時と削った時の差があるなと感じましたね。ウィングでのタービュランスはだいぶ減るんじゃないかという体感がありました。

また、タイヤテストに関しては、今回構造とコンパウンドが組み合わさっていましたが、その状態で評価をし、ウォームアップやピークグリップ、デグラデーションなどそれぞれチェックしました。テストしたコンパウンドに関しては、それぞれに特徴がありましたが、コントロールタイヤに対して共通して感じた違いがあったので、構造だけを切り分けての評価も初日の最後にやりました。再生可能原料が入っていても、ショートランに関しては、どのタイヤに関しても基本的にコントロールタイヤと同じぐらいのグリップを感じています。その中で、低荷重でもグリップするものだったり、高荷重の所でしっかりグリップが出るものだったりという、それぞれの特性がある感じでしたね。他のカテゴリーのコンパウンドテストよりも、各タイヤの性能が近いところにある感触なので、評価はかなり難しいです。さらに将来を見据えてカーボンニュートラル素材の割合が一番多いコンパウンドGと呼ばれるものも、落ちがなくてポジティブでした。ミーティングで「結構チャレンジングなタイヤなんです」と説明されて、「そうなんだ」という感触でしたし、他のタイヤとかけ離れているということはありませんでした。横浜ゴムさんも、テストを重ねるたびに一歩ずつトライしていると思いますが、もっと先の可能性が広がってきていると思います。ロングランに関しては、磨耗した自分のタイヤのゴムがピックアップ気味になったり、今までのスーパーフォーミュラでは起こらなかったようなことも起きていました。ゴムによってその程度が違っていたり、そういうことも見ることができているので、いいデータが取れていると思います。実際オートポリスに来て、各地でテストをするのは大事だなと思いましたね。サーキットによって感じ方は違いますし、路面やコース特性も違いますから。今回は、タイヤテストがメインで、新たなアイテムをテストするということはなかったんですけど、それでも充分やることがあるなという印象でした。

2日目はカーボンニュートラル燃料のテストもしましたが、最初から普通に走ったので、僕はコメントしませんでした。アンチラグとかコクピットで調整できる部分もあるんですけど、何も触らずタイヤテストに入ったぐらい。ただ、この燃料の使い方についても、もっとこうして行った方がいいんじゃないかという議論をしていますし、それはこのカテゴリーだけじゃなくて、今後世界中のカテゴリーが使っていけるノウハウになるはず。だからこそ、ここが本当に最先端の開発実験場になっているなと感じています」