Headline News

テクラボ流第7戦レビュー 「渇望、重圧、充実、失望、歓喜…」

2019年11月21日

7戦を戦って、7人目の勝者。

前戦レビューと同じ書き出しになってしまった。しかしそれこそがスーパーフォーミュラの2019年シーズンを象徴している事象なのだ、ということであえてこの一文から始めることにした次第。

ただし今戦は初優勝ではない、けれども、5年1か月ぶりの2勝目となる野尻智紀が鈴鹿の表彰台の中央に立った。もっと勝ち数を重ねていなかったのが不思議に思えるドライバー、という意味では第5戦ツインリンクもてぎで勝った平川亮とも共通する。

とくに今シーズンに向けて、ホンダと関係の深いドライバーの“シャッフル”があり、野尻はチーム無限に移籍して市瀬俊浩エンジニアとコンビを組むことになった。しかもそこに「SF19」という新要素が加わる。改めて復習するならば、直前までのツールSF14に対してフロントタイヤが拡幅されて横力発生量が増加する一方、そこで生まれる「向き変え」方向のモーメント(回転力)との釣り合いを形づくるリアタイヤのサイズは変わらず、重心点に50mm近づいた。エンジンの後方でホイールベースがそれだけ短縮されたのである。もう一点、車体底面のスキッドブロックの厚みを減らしたことも含めて、ダウンフォース発生量を増やす方向に変化したが、その分、姿勢変化などによるダウンフォースの量とバランスの変動はシビアになった。

ここで、野尻のドライビングについて私なりに観察し、情報収集をしてきた中で推測していることがある。本人からすれば「違うよ」というところがあるかもしれないが、そこはお許しいただくことにして話を進めよう。

彼が、日本の一線級ドライバーの中でも、ある種、切れ味を感じさせる速さを発揮する存在であることは、多くの関係者が認めるところ。それは、タイヤの摩擦力(グリップ)の限界ぎりぎり、いわゆる「エッジ」を綱渡りするようなコーナリングを見せてくれることが多い。言い換えれば、そのグリップ・エッジをたどる繊細なコントロールが、この人の持ち味なのではないか。

そのドライビング・センスを十二分に発揮できる条件として、タイヤがグリップし、踏ん張っている感触がドライバーにちゃんと伝わり、その「エッジを渡る」瞬間のクルマの挙動に信頼感を持てることが欠かせないはずである。

脳内データロガーに記憶した挙動を言葉で再現する。

ここで、エンジニアが新たなドライバーとコンビを組む時,まずはそのドライバーの「言語」を理解することから始める。車両の過渡的な挙動の中でどこをどうとらえて、それを言葉にする時にどう表現するかは、ドライバーによって違う。もちろんドライビングの中で手足の操作をどんなタイミングで組み合わせているかも、ドライバーによよって違い、それが車両挙動の現れ方につながる。そして感覚的に「これなら行ける」「ちょっと不安」という印象をどこで感じるかも、もちろんドライバーによって違う。あるドライバーが、ある場所・瞬間のどこをとらえて(記憶して)、どういう言葉で表現しているのか」を理解することが、まずはコミュニケーションの第一歩なのだ。これを市瀬エンジニアは「翻訳」だと言う。スポーツランドSUGOでの第4戦あたりから、それがだいぶ整理できてきたけれども、まだ「速さに結びつけるところが足りなかった」とも。

もちろん今日では、アクセル、ブレーキ、ステアリングの操作とその時の回転速度を含めたエンジンの運転状況、サスペンション・ストロークとそこから推定される車両姿勢…などの現象面は、車載データロガーに記録されていて、それを読み出して整理すれば、どこで、どんな操作をして、どんな動きが起こったか、のアウトラインは推定できる。しかしその数値やグラフの中に含まれている膨大な情報量を引き出し、より精度高く車両の運動を推測するためには、やはりドライバーの「身体=脳」というセンサー=ロガー・システムが欠かせない。

もちろんドライバーとしても、運転技能だけでなく身体機能と脳をトレーニングして「自分がやったこと」「その時イメージしていた動き」「実際に起こった運動」を正確かつ緻密に感じ取り、記憶し、さらにそれを正しく言葉にすることが求められる。スーパーフォーミュラほどのカテゴリーにシートを得たドライバーであれば、それは必修項目だといえる。本来なら、挙動や特性を示す表現も中途半端な専門用語を使わず、むしろシンプルで誤解の起こりにくい言葉を使うのが望ましい。

ここで私がいつも例に挙げるのが、アイルトン・セナが鈴鹿の1周・100秒をエンジニアに対して「言語化」するのに40分、時にその何倍かの時間を費やしたという逸話。私自身もロードカーの技術開発などで運転・走行の体感とロギング・データの突き合わせをした経験があるけれど、たしかに何十分の1秒の中で起こったことを言語化し、開発の方向を確認する時には、当たり前のようにそうした長時間のミーティングになっていったものだ。

とはいえ自動車競争の現場では、まず時間が限られている。その中で、とくにSFのように周回の中で0.1秒かそれ以下を競うシビアな戦いでは、マシンを速くするための方向を複数の可能性の中から、ある裏付けを持ってサッと決断しなければならない。そのためにもエンジニアとドライバーの間には、挙動のイメージが明快に伝わるコミュニケーション言語が必要なのである。

SF19を野尻流ドライビングに合わせ込む。

今年のシーズンを前にした2回のテスト、そしてシーズン序盤にかけて、市瀬エンジニアは野尻との「車両挙動表現コミュニケーション」を組み立てることに腐心していた。もちろん、前にも書いたようにどんなドライバーとエンジニアでもコンビを組んだら最初にやることではあるが、この二人にとってはそれぞれに環境変化が大きかった。

それに加えてエンジニア・サイドとしては、新しいSF19が、じつは昨年までのSF14とはかなり異なる資質の持ち主であること、とくに車体下面地上高が5mm下げられる(スキッドブロック板厚が10mmから5mmに変更)ことを含めて、車両の姿勢変化などに対して空力特性、とくにダウンフォースの変動が大きくなっていることなどにどう対応するか、これがシーズンを通しての技術テーマになってゆく。

もちろんその中で、野尻のドライビング・スタイルに合わせるにはどんな特性が求められるのか、ターンインからグリップピークの狭い幅の中を使い切る感覚に対応した挙動をどう実現するのかが、競争の現場での「最後の詰め」になってくる。

ここでSF19は、フロントタイヤの幅を広げたことで向きを変える動きは強く出る/出せるようになった一方で、その「向き変え」の動きを受け止めつつ旋回の限界での運動を支えるリア側では、タイヤの横力がクルマのヨー運動を安定・収束させる方向に作用するモーメントの「梃子の腕の長さ」であるホイールベースが、エンジンと後輪の間で50mm短くなっている。つまり野尻のドライビング・スタイルに対しては、旋回に入っていって前後タイヤのグリップが「エッジ」でバランスするところ、そこから加速旋回に移るところ(ここがタイムを稼ぐには何より重要)で、クルマの挙動変化がセンシティブになる方向の基本諸元変化だったはずだ。

それらの要素を最適なポイントまでまとめ上げるのが、エンジニアのお仕事。現在、スーパーフォーミュラのトラック・エンジニアとしてはおそらく最年少の市瀬エンジニア(28歳)にとっては、なかなかに頭脳活動の負荷が高い状況が続いたであろうことは想像に難くない。ただ彼が所属するエンジニアリング集団(「セルヴス」という企業)は、すぐ脇で15号車を担当する星正文エンジニアをはじめ、SF、スーパーGTで一人で1台を担当できるエンジニアが複数在籍し、現場でもデータとその解析、セットアップ情報を共有化している。「夜、ホテルに帰ってセッティングをどうするかあれこれ考え、翌朝サーキットに来てミーティングすると、星さんも同じ結論に行き着いていた、なんてこともよくあります」とは、今戦のフィニッシュ直後、オフィシャルステージの「TECHNOLOGY LABORATORY」に優勝車両担当エンジニアとして登壇してくれた中で、市瀬エンジニア自身が今年を振り返って語ってくれたことのひとつ。レース後の記者会見を終えて次のステージイベントを待つ野尻選手が、途中からステージ脇でずっと聞いていたので、少し抑え気味に語っていたようではあったけれど。

「1勝」に向かうプロセス。

振り返ってみれば、トップフォーミュラの戦いに必要な要素を1シーズンかけて着実に積み上げてきた野尻+市瀬コンビ(とそのチーム)。第5戦ツインリンクもてぎの予選で6番手に入ったあたりから、野尻ならではの速さを垣間見せるようになっていたのだが、このコンビの「速さのポテンシャル」を具体的に(私に言わせれば「やっと」)示してみせたのが、この鈴鹿の予選だった。それもQ3では最後尾からチェッカードフラッグ提示寸前に計時ラインを通過して、最後の最後にトップのA.パロウとの差0.112秒の2番手に飛び込んできたのだった。

翌日のレース終了後、この時の状況を市瀬エンジニアに聞いてみると…。「もう少し早く出す予定だったのですが、ちょうどニック(キャシディがピットロードに出てくるの)と重なってしまって、コースに向かうのが少し遅れてしまったんです。ドライバーもストレートの順位表示タワーで時計が見えるので、コースインした時に『10秒前になったら教えて』と言ってきました。残り10秒で計時ライン通過は、ちょっとぎりぎりでした」と苦笑していた。加えて「今回はフロントから曲がって行くクルマに仕上げてました。リアの踏ん張り、落ち着きは(ドライバーに)我慢してもらって」とも。

そしてレースでは、すぐ隣のポールポジションに位置したパロウ+ナカジマ・レーシングがミディアムタイヤでのスタートを選んだのに対して、発進と序盤のペースを重視してソフトタイヤを選び、タイヤ4輪交換と同時に燃料補給を行う中で注ぎ足せる分を削った燃料搭載量でスタート。その燃料量を使い切る少し手前、33周完了でピットイン、タイヤ交換義務を消化、という王道の戦略で、同じプランを実行した他車、そして特別規則で指定された7周を走ってすぐにピットインしてソフトタイヤを履くという戦略を選んだ面々のどちらにもポジションを脅かされることなく、安定感の高い戦いぶりでこのレースを“制圧”したのだった。

再び市瀬エンジニアの言葉を引用しよう。

「レースのトータルタイムをシミュレーションすると、(今回の鈴鹿では)ソフトである程度まで引っ張ってミディアムに履き替え、というプランが最も短い。だからシンプルにそれを実行しましょう、と。そこでピットに入る前にSC(セーフティカー)が入ってしまったらもうしようがない。ゴメンナサイ、と(笑)」。

パロウ失速の謎が解けた。

こうして野尻+市瀬コンビが完勝パターンに持ち込んだことによって、この日、誰にとっても最大の関心事だった年間チャンピオン争いは、その背景として進行する形になった。

「勝った者がチャンピオン」という条件でこのレースに臨んだ3人は、それぞれに「勝つ」のに必要な速さを発現することができなかった。とくにパロウは予選で他を圧してポールポジションをもぎ取り、さらにそこからミディアムタイヤを履いてスタートした序盤、背後のソフトタイヤ装着組、野尻、キャシディに抜かれるどころか、スタートダッシュで前に立ち、そこから3周は彼らを上回るラップタイムで走り、トップを譲らないまま8周回を終えてピットロードに滑り込んだ。この段階で、「今日のレースとチャンピオンはパロウのものか」と思ったのは私だけではあるまい。

しかし誤算はここから。パロウはここでソフトタイヤに履き替えてから5周、30kmほど走ったところからみるみるタイムが落ちて行き、16周目から24周目までの間に5台に抜かれてしまう。やむをえず28周完了で再度のピットストップ、もう1セットのソフトタイヤ(予選1アタック品)に履き替える。そこからのペースは、他の車群と同様のレベルに戻りはしたが、しかし2セット目のペースも終盤に新品ミディアムに履き替えたクルマ、7~8周目からずっとソフトで走り続けているクルマと同じくらいに止まる。

この時、何が起こったのか。事後の情報によると、冷却用ダクト(通風筒)が脱落し、それが右リア・サスペンションのロワーアームとプッシュロッド、ドライブシャフトが形作る狭い三角形の空間に噛み込んでしまっていたのだという。レース後、ファクトリーに戻ってこのトラブルを確認したことを、パロウが自身のTwitterに写真とともにアップしている。

これを見ると、脱落したのはエンジンの右側面に組み込まれているターボチャージャーを冷やすための空気を通すダクトと思われる。それが脱落してサイドポンツーン後端の開口部から飛び出し、破断片がリア・サスペンションのリンク間に飛び込んでしまったものと思われる。このエリアは、サイドポンツーン側面下部を深くえぐってある凹面の中を高速で流れてきた空気が、エンジンコンパートメント内の熱気を引き抜きつつ、ミッドウィングと、下からはね上がってくるディフューザー上面に向けて流出する、空力的には非常に重要なところ。そこにかなり大きな邪魔者が入り込んでしまったのだから、まずダウンフォースが大幅に低下したはずだ。同時に右リア・サスペンションのストロークがほとんど動かなくなる。今日の競技専用車両では、フロント・サスペンションはほとんどストロークしないほど硬くするが、リアはある程度しなやかに動かして、駆動力を加えた時の荷重変動、すなわち摩擦力の変動を抑制しつつ、同時に車速の二乗に比例して増減するダウンフォースによる車体姿勢の変化、いわゆる「レーキ」(車体底面全体を前下りにする)が、ポイントになるコーナーで狙ったところに来るようにセットアップする。それが動かなくなったのだから、右リアタイヤのグリップも落ちるし、磨耗も急速に進行したはずである。

かくして、パロウとナカジマ・レーシングの手から、シリーズ・チャンピオンの可能性が滑り落ちていった。

いっぽう、予選で6番手にとどまったキャシディは、スタートから1コーナーまでのつばぜり合いの中でいったん塚越に先行されるものの、1周目のスプーンカーブ入口でズバッと抜きさって5番手に。これで目の前にはミディアムタイヤを履くダンデライアンの2車が現れる。2周目、一気に差を詰めてまず福住を、さらにその周回の最終シケイン入口で山本のインに飛び込んで、パロウ、野尻に続くこの時点での3番手に上がった。結果的に、この1周あまりの強烈に集中した攻撃が、彼の手にシリーズ・チャンピオンの冠をもたらすことになる。

SF19、2シーズン目に向かう技術テーマは…

SF19の走り始め、シーズン前のテストから「一発の速さ」では確実に頭ひとつリードしていたナカジマ・レーシング、とくにパロウ。その背景には、タイヤの接地面と路面がどのように接触し、摩擦しているかに着目して数値解析を試み、車両運動を考え、セットアップを評価するという、F1などでも試用され始めている手法など、現代的なアプローチが存在する。このことは以前にも紹介した。

しかし250kmを2種類のタイヤを履き替えて走るレース、とくにソフトタイヤで200kmほどを走りきるとなると、接地面を路面に押し付ける荷重を単純に高めるだけでなく、タイヤのコンパウンド・ラバーを路面の微小凹凸に食い込ませつつも、縦横への滑りによって、それも粘着した状態の小さな滑りの中で、路面と触れ合っている表層のゴムが“ちぎれる”のを抑えるような、柔らかい荷重のかけ方が求められる。と書くのは簡単だが、そこにはそれぞれのコースでのクルマの動き、路面の状況、そしてサスペンションの伸縮や振動を作り出し、収束させるメカニズムのひとつひとつにまで、理解と経験の両方が必要だ。そしてドライビングも。タイヤに無理な負荷をかけず、不必要な滑りを起こすような運転操作を控えつつタイムも落とさない。そういうデリカシーが求められる。

今シーズン後半戦は、それを実現した、つまりエンジニアリングとドライビングの両面で250kmの戦いをまとめ上げられた面々が、ひとつずつの勝利を手にしていった。

そして今、2020年の開幕まで残すところ4カ月。それも4月は隔週で2戦が組まれている。そこまでにドライバーもエンジニアも、その背後に控えるエンジニアリング・チームも、手にしたデータをどこまで分析し、新しい手法も加えてどう「速さ」と「強さ」を生み出すか。そのための時間はけして十分にあるとは言えないのだ。かくして我々の愉しみは「to be continued…(次回に続く…)」。

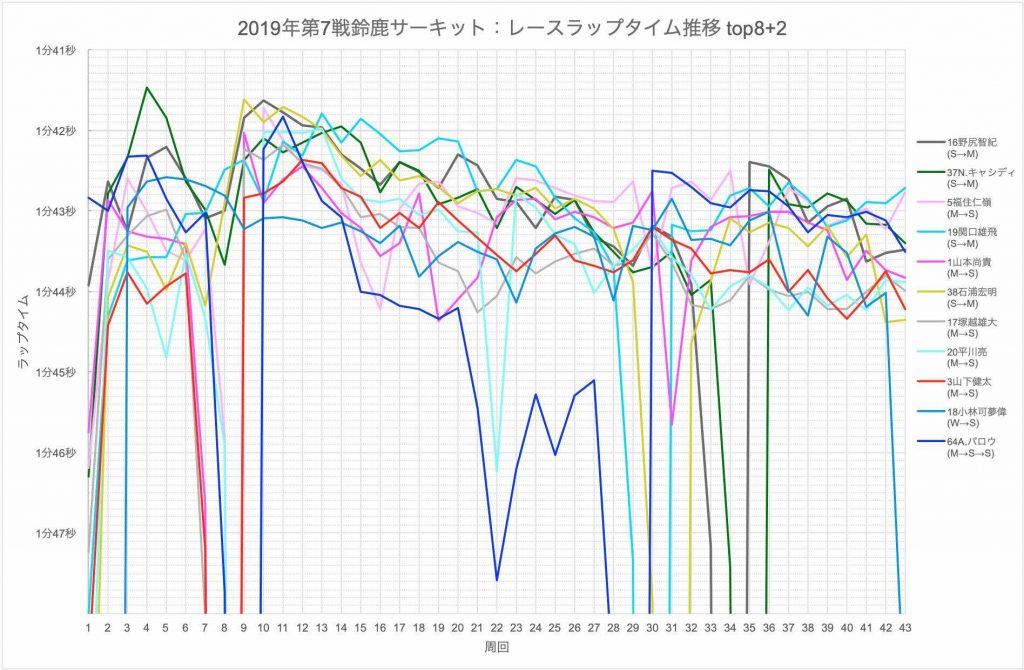

決勝レース上位8車と、それ以外に着目したい戦い方や走りをみせた2車(小林、パロウ)、合わせて10車の43周、ラップタイムの推移を追ってみた。野尻、キャシディは前方グリッドからのスタートで定石とも言える「ソフトでできるだけ長く走る」戦略を採り、野尻は序盤、パロウの背後でペースをコントロール、6番手スタートだったキャシディはチャンピオンの可能性を求めて最初からペースを上げて前方進出を図る。一方、福住、山本はともにミディアムでスタート。特別規定の7周完了時にソフトタイヤに履き替えるが、その初期グリップで2~3周は速いタイムを出すものの、中盤でタイムが上がっていないのはタイヤ交換とともに燃料を満タンにしたことでクルマが重くなっていたから(いわゆるフューエル・エフェクト)か。中盤ではスタートにソフトを選んだ関口のペースが良く、予選15番手からのジャンプアップにつながった。それにしても、スタート直後はミディアムでソフト勢と同等のペースを発揮したパロウが、ソフトに履き替えて「さぁ、ここから」というところで急激なペースダウンに陥っている(その原因は本文参照)。ここで2セット目のソフトに履き替えてから、ぐらいのペースで走れていれば…。22周目のタイムが極端に落ちているのは、平川に追いつかれて西コース側で攻防があったため。2種別タイヤ使用義務の「レース中にウェットタイヤを使用した場合、この規定は適用されない」という条項(本来は雨のレースを想定したもの)を逆手に取り、ウェットタイヤでスタート、1周完了でソフトタイヤに交換という奇策を採った小林だが、ソフトを244kmもたせることと燃料消費を抑えることの両面からペースを上げられていない。

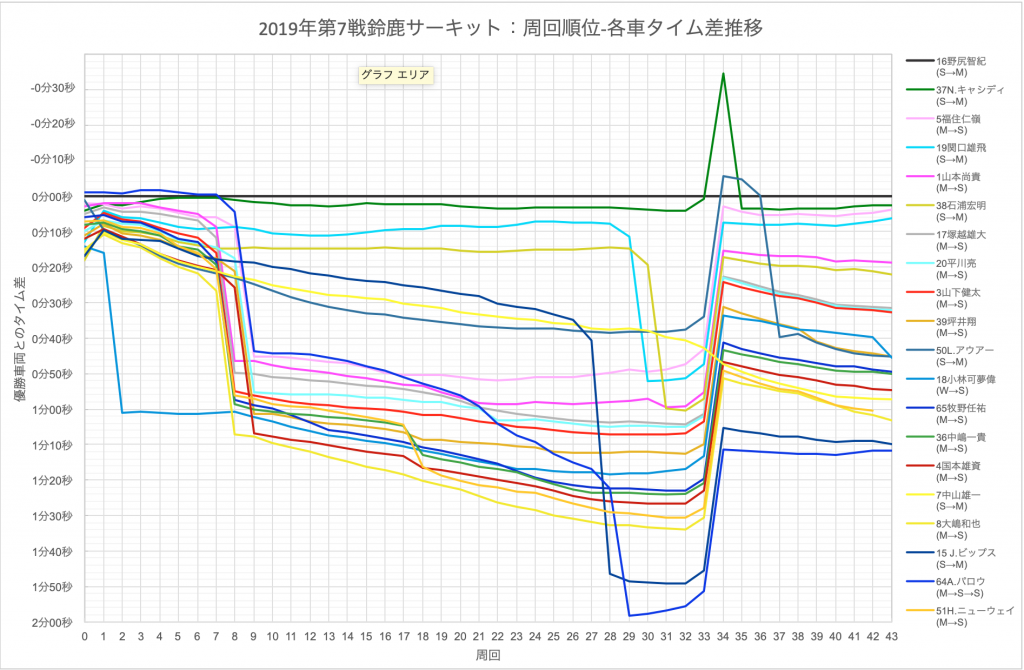

これも毎回のものだが、優勝した野尻の毎周回・計時ライン通過のタイミングを基準に、その周回で何秒の差があったかを追ったグラフ。コース上の走行順位とその周回毎のギャップを同時に見ることができる。全体を見渡すと、ソフトでスタートした野尻は33周完了でピットストップ、ミディアムに交換。そのアウトラップだけトップに出たキャシディと、3番手スタートだったが発進でストールしてしまったアウアーは、次の34周完了でピットインしている。野尻はパロウがピットに入った8周目以降、後方との差を確実にキープする走りを積み重ねていたことがわかる。32周目、タイヤ交換義務消化組のトップを走る福住との差は47.5秒。ピットストップ+フルサービス+ミディアムタイヤのウォームアップと残り周回でソフトに詰められる分の消費時間に対して「安全圏」である。キャシディは1周目スプーンカーブ入口で塚越を、2周目にはまず福住を、そして最終シケイン飛び込みで山本をパス、この時点で3番手に上がった。パロウがどうなるかは別にして、この時、彼は「チャンピオンへの条件」を明確に意識してドライビングしていたはずである。結果的に、コース上でのアクシデント、セーフティカーの導入がなかったことで、「スタートから43周を最も速く走る」戦略が功を奏したレースとなった。

今シーズンのとくに後半、レースの展開と結果を大きく左右したのは、まずソフトタイヤでできるだけタイムを落とさずにどれだけの距離を走れるか、にあった。それに加えてミディアムタイヤでのペースをどれだけ上げられるか。この2点に関して主なドライバーたちの傾向を見ようと、ドライ路面で戦われた第5戦ツインリンクもてぎ、第6戦岡山国際サーキット、第7戦鈴鹿サーキットの3レースについて、それぞれのレースでのファステストタイムを基準(100)に、キャシディ、山本、パロウ、野尻、山下、平川、小林、アウアーの8人それぞれの毎周のラップタイムを整理してみた。横軸は各レースでは周回数を設定するが、ここでは条件をそろえて比較するために走行距離に統一している。グラフの線が100(%)に近いほどペースが速く、右肩下がりの傾向が強いほど、タイヤのグリップ低下によるラップタイムの鈍化、いわゆるでグラデーションが大きいことになる。また、3本の線が上の方で接近しているほど、どのコースでも速く走れたことを意味する。この視点ではキャシディ、平川が良い傾向を見せる。また全体として、ソフトタイヤでの走り始めにペースを上げると、その後の落ち込みが早く、大きめに現れる。平川、山下、野尻がそれぞれ勝ったレースではとくにソフトで、極端にペースを上げずに、しかしばらつきが小さく、勝利への戦略を実行できていることが伝わる。一方でパロウは(鈴鹿は車両トラブル発生だが)速いラップの後のペース鈍化が強めに出ている反面、岡山だけはソフト履き替え後に速さが発揮できず、コース攻略に苦しんだことがうかがえる。それ以外にも、一人一人のペースの変動、3戦それぞれの線の高さとばらつきを見てゆくと、コースへの適合状態やタイヤの使い方などがいろいろと読み取れる。これを一人一人整理してゆくと文字分量が際限なく増えてゆくので、あとは読者の皆さん一人一人でじっくり読み解いてください。