Headline News

「自動車競争はヒトが競うリアル・スポーツ」を描き出した日々

2020年12月18日

マシンも疲労する。

12月5日午前9時30分、ピットレーン出口のグリーンシグナル点灯、予選Q1・B組走行開始。しかしその時、鈴鹿サーキットを「常ならざる」気配が包み込んでいた。スーパーフォーミュラ予選ならではの緊張感が張り詰めることは言うまでもない。しかしこの時、それを覆ってしまうほどの異常事態が起きていたのである。平川亮がコックピットに収まっているべき車番20のマシンがセッション直前にエンジンを止めたまま走る気配を見せず、それどころかリフトアップされて、エンジン周辺のカウルが外されてゆく。8月末にキックオフした短く稠密なシーズンの前半、この平川とその車両が「最速」のパフォーマンスを発揮していることについては衆目の一致するところ、勝利はひとつだけに止まるがポイントリーダーでこの2連戦を迎えていた。それが競争の出発点となる予選、それもQ1を走らない。最後列からのスタート確定。それも前戦オートポリスに続いての齟齬。3週間前は平川自らのクラッシュだったが、今回はマシン・トラブル。前週SUPER GT最終戦でも彼はフィニッシュラインを目前にして、勝利とチャンピオンの両方を失っている。

この時のトラブルは、トランスミッションの変速メカニズムを動かすアクチュエーターが、その往復運動、いわゆるシークエンシャルシフト(アップ/ダウンシフトを1速ずつ順次作動させる)のための動きを止めてしまったという事象。ステアリングホイール裏・左右のパドルを引くことでアップ/ダウンシフトの電気信号を送り、それをアクチュエーター(SF14/19ではエンジンが駆動する圧縮機で作る空気圧力をシリンダーに送り込んで往復運動を作る機構)に伝えて変速機構を動かす。それが動かない、あるいは戻らなくなる症状は、じつはこれまでにも他車で発生している。最近では第2戦・岡山で笹原右京の15号車がピットスタートになったのも、スターティンググリッドに向かおうという時にシフト・アクチュエーターのトラブル発生、急遽、部品交換を行ったことによる。この第5戦・決勝レースで2番手からリタイヤした福住仁嶺も、トランスミッション変速制御系のトラブルだったという。

いずれ詳しく紹介する機会を作りたいと思うが、SFも含めた純競技車両のトランスミッション(エンジンが出力する回転速度と回転力=トルクの関係を歯車などで変換してクルマの速度と駆動力に合わせるメカニズム)は、爪を配した円盤(ドグクラッチという)を噛み合わせて歯車と回転軸の間を結合・解放することでどの歯車組(ギアセット:変速比がそれぞれ異なる)を使うかを選択する。変速する、すなわちあるギアセットから次のギアセットに切り替える時には、このドグクラッチの円盤が移動して爪が噛み込む(円周上に並ぶ爪と爪の隙間に、噛み合う相手側の爪が叩き込まれる、と書く方が現実に近い)時、その噛み合いを抜く時も、かなりの力とショックが発生する。この動作を、変速メカニズム全体を動かす部分を押し引きして作るのがシフト・アクチュエーターであって、もちろんその動きは速く、ショックもあり、それが鈴鹿サーキットでいえば毎周アップダウンそれぞれ15回ほど繰り返される。競技会期間が短縮された今シーズンであっても、1戦でフリー走行からレースまでの全周回の中で変速回数は概算でもアップダウンそれぞれ1400回ぐらいにはなる。これだけの回数、「ガツン、ガツン」という往復作動を繰り返すメカニズムなのだから、作動状態の確認だけでなく細かな部品レベルまでの損耗チェック、分解整備はどのチームもルーティンワークにしている(はず)。それでもここへ来て機械的な、あるいは制御面でのトラブルが出てきているのは、SF19の導入から2シーズン、これだけハードな実戦を繰り返す中で車両の細かな作動機構にも疲労が積み重なっている、ということの証左なのかもしれない。同時に異例なシーズンとなった今年、他のトップシリーズと合わせてイベントの開催間隔が極端に詰まっている中、車両のメンテナンスをどこまで入念に進められるか、その時間と工数、集中力も限界に来ている、という事情も潜んでいそうだ。

しかしこうしたトラブルが、最も起きてほしくないタイミングで出るかどうか、それはやはり「運」と記すしかない。マシンの脇でヘルメットを脱いで座った平川の、呆然と遠くに視線を投げたままの表情が映像で捉えられていたのを、痛々しい思いで見守るしかなかったのは、私だけではないと思う。

次々に襲う波乱。

こうして1週末2連戦の緒戦、平川はスターティンググリッドの最後方にマシンを着けることになった。最前列は、3年来更新されなかった従来のコースレコードをまずは1.374秒短縮する1分34秒533を記録した山本尚貴、それに0.115秒及ばなかった野尻智紀。しかし決勝レースに向けてマシンが並ぶスターティンググリッドの、最前列左側に車番16のマシンの姿がない。ここでもまた異常事態発生。ピットを離れスターティンググリッドに向かう周回の途中、スプーンカーブ手前で、エンジンが止まってしまっていたのだ。ECU(エンジン・コントロール・ユニット)にパワーユニットと車両各部のセンサーから送られるデータに異常ありと判定した制御システムがエンジンをシャットダウンしてしまったとのこと。これもまた前戦・オートポリスで、土曜日午後のフリー走行で山本車がコース上で止まってしまった、あの時と同様の症状だったという話も聞こえてきた。何もここで起こらなくても…。メインストレートに戻ってきた野尻のマシンを、チームスタッフが押して2番目のグリッドに着ける。しかし全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則とこのレースの特別規則によって、こうした場合は最後尾スタートとなる。そこでフォーメーションラップに向かうところで野尻車はいったん止められて隊列の最後に回る措置が取られる。平川と野尻、今シーズンここまでの4戦で勝利を手にしている中の二人が、今回はこの時点で新たな勝利の可能性をほぼ失った。

スターティンググリッドに最前列の騒然とした雰囲気が残る中、予定どおり13時15分、フォーメーションラップがスタート。ここから2周、タイヤをできるだけ暖めて…のはずだったのだが、この日はさらにアクシデントが続く。発進して1コーナーへ、回り込んで2コーナー、というところでグリッド10番手、ひとつ繰り上がって9台目を走っていた関口雄飛がエンジン出力を失い、2コーナー立ち上がりアウトのグリーンにマシンを持ち出して止めてしまう。これもエンジン制御システムのトラブルだったようだ。この状態では戦闘開始は無理。本来もう1周だったフォーメーションラップをさらに2周追加。その分、レースの周回は2周減算の28周となって、13時27分、4周を回り終えた18台がそれぞれのグリッドに戻ってきた。1台足りないのは大嶋和也がピットに戻り、ドライバーの足元まわりを何か調整、ピットスタートになっていたため。

ようやくこれで、スタートシグナルの赤信号5燈が点灯、ブラックアウトという本来のプロセスが動く。一斉にダッシュする各車。さすがに最後列から平川が強烈なダッシュをみせた。ところがダンロップカーブに差し掛かったところで牧野任祐のマシンがコースを飛び出してクラッシュバリアに突っ込んでしまう。その手前のS字の中で集団の中、小林可夢偉には先行されたが5番手を守っていた牧野。そのすぐ後ろに付けていたチームメイト、大湯都史樹のマシンのフロントウィングと牧野車の左後輪が接触、これでホイールリムにクラックが入り、S字を駆け上がる中で空気が抜けてしまい、マシンが右に頭を振ってコースアウトしてしまったのだ。これでレースが始まって早々にセーフティカーが入る。牧野車の撤去が終わり、セーフティカーが外れたのは5周完了時。

ここからは何とか平穏にレースが進み、タイヤ交換義務消化のためのピットストップを行える最少周回数として規定されている10周を走ったところで大湯、松下信治、N.キャシディ、そして平川がピットロードに滑り込んできた。一方、順調にトップを走る山本は、他よりも速いペースで周回を続ける。前にも書いたように変速系のトラブルを抱えて福住がリタイアしたことで2番手に上がった小林のペースも良かったが、13周完了でピットに向かいタイヤ交換を行ったところで左フロントタイヤの作業に手間取り、さらに大嶋が先に作業を終えてファストレーンを走って来たことで発進を待ち、これで大きく遅れを取った。

そうした後方の動きに関係なく自らのペースを守っていた山本は18周まで走ってタイヤ交換に向かう。山本がピットにマシンを止めたのと相前後して、130Rで土煙が上がった。松下がタイヤトラブルからスピン、この全開のまま抜ける高速コーナーでクラッシュしたのだ。このチームにとっては前日のプラクティスから3度目のタイヤトラブルによるクラッシュ。このアクシデントでセーフティカーが導入される。山本にしてみれば、ピットストップのタイムロスが帳消しになる絶好のタイミングだったが、レース後の「テクノロジー・ラボラトリー」トークショーに出演していただいた、優勝車両担当エンジニアの杉崎氏によれば「もう1周走ってピットに入れる予定だったんですけど。ちょっと前に(13周完了)ピットインした中嶋(実質2番手で山本にとっては直接のターゲット)のラップタイムがパッと上がったので、あそこでピットインすることにしました」とのこと。後からタイヤ交換を行い、そのインラップにペースを上げて差を広げにかかる、といういわゆる「オーバーカット」のセオリーどおり、この18周目、山本はオーバーテイクシステム(OTS)を長めに使って全力疾走、各セクターをその前のタイムより0.1秒ほどずつ速く走っている。

山本がコースに戻ったところで2番手の中嶋がストレートを加速してくるが、順位変動には遠すぎ、しかもSCボード掲示となる。その19周目を終わったところで、セルモとコンドーは2台が相前後してピットインしてくるダブルストップを行った。この中では坪井翔がいちばん前で、セーフティカーがトップの山本の前に入り隊列が整う前に、空きスペースがあった笹原右京と小林の間に戻る。

「皆が同じ速さ」に到達しているがゆえに…

松下の救出、車両と破片類の撤去が終わってセーフティカーがピットレーンに戻ったのは22周を終了時。その後方から山本を先頭にシケインを抜け加速してゆくところから戦闘再開、である。いうまでもなく各車の間隔はびっしりと詰まった状態。とくにこの23周目、4番手に上がってきた笹原、坪井、小林、平川がそれぞれのタイミングでOTSを使いながら、ということは一度使った車両はそこから100秒、約1週は使えない状況の中で、激しいポジション争いを繰り広げる。

スプーンカーブ立ち上がりから坪井がOTS発動。リスタートで使っていた笹原は使えない。そのまま130R~シケインと坪井が接近。シケインでは笹原がうまくターンインして前を取るが、坪井は赤LED点滅になった(残り作動時間20秒を切った)OTSを使い続けて立ち上がる。これに対して笹原のOTS表示灯は作動可能状態を示す点灯のまま。並走状態になったこの2車のイン側に平川が鋭い加速で伸びてくる。アウトには小林が、これも加速に優って並びかける。スーパーフォーミュラではこれまで見たことのない「4ワイド」状態のまま、ストレートの終端が迫る。ここで平川が1コーナーのターンインに向けてインから半車身抜け出す。その外側を回り込もうとする笹原はマシンの軌跡を少しアウトに振ったのだが、そこには坪井。さらにそのアウト側、左側タイヤが縁石ギリギリのところをぴたりと踏んで小林が並走している。スペースはない。笹原と坪井のマシンは接触、笹原車がコーナーのインに向くスピンモードに入ったところに平川車のリアエンドがあった。ここでも接触。リアウィングを押された平川はそのままコースのアウト側に飛び出してゆく。すぐ後ろから笹原車もコースアウト。それぞれクラッシュバリアに突っ込んでゆき、笹原車は横転してしまう。

ただちにセーフティカー導入が提示された。坪井車は笹原車との接触で右前タイヤをカットしていてピットへ。1コーナーへのアプローチの中で自車のイン側で3台の接触、乱れた動きが繰り広げられるのを危機回避能力の高さを見せてすり抜けたかに見えた小林のマシンもフロントウィングが揺れている。

残り8周となった段階でのリスタート。この時生き残っていた16台が20秒の中に詰め込まれた状態になっていた。お互いにひとつでも上のポジションを狙う肉食獣的心理が最高潮に達した中での4ワイドであり、わずかな動きが避けようのない形でアクシデントにつながった。お互いの車両の性能差がほぼゼロ、と言っていい今日のスーパーフォーミュラでは、こうした時に映像が重なり合うかのように、現実のマシン群が重なり合ってしまうのだな、と改めて実感させられた一瞬だった。

傷ついたマシンの「修復」

この第5戦のアクシデントで、松下車と笹原車は車両の構造体としての後半部を受け持つエンジンのブロックを損傷。エンジン交換を行うことになって、翌日の第6戦では競技規則上の「エンジンは年間1基のみ使用。交換した場合は次戦のスタートで10グリッド降格」という条項の対象となった。

その第6戦の予選、まずはQ1・A組で牧野が、B組では松下が、ノックアウト・ゾーンに落ちてしまう。Q2では早めのタイミングでアタックに行った平川のタイムが伸びず、そこから2度目のアタックに出るには時間切れ。このセッション最下位に沈む。いずれも前日のクラッシュからピットの中でリビルドした車両だ。ダラーラの製造品質はかつてのレーシングカーの造りを思えば格段に高く、クラッシュの後もサスペンションアームなど変形したものを新品に組み替えれば、基本的なディメンションは再現される。しかしレーシングマシンはそこから各輪の向きや角度、いわゆるアライメントを精密に合わせ、さらに4輪が均一に接地しているか、つまりコーナーウェイトを揃える(4本足のテーブルなどを考えてみればわかりやすいが、平面の床に置いても足の長さが微妙に異なると、対角線上の2本が浮いてカタカタ揺れる。4輪車でもこれと同じことが起こるので、できるだけ均等に接地するように各輪の車高を微調整する)ことなど、本来あるべき車両状態を正確に再現する必要がある。そのためにピットの床に車輪を受ける平台とその上に置く荷重計を設置するに当たって、4輪を置く場所ができるだけ水平な一平面になるようにする。つまり絶対平面である「定盤」を仮設する。チームがサーキットに入り、ピットの中を設営する時にメカニックが最初にやることがこの「簡易定盤」の設置位置決めと「平面出し」。しかしどうやっても完全な平面を出すのは難しい。それは私自身、チーム運営に関わってきた中で痛感している。しかしできる限りの平面を作り、その上に金属で組んだアライメントホイール(一般車はタイヤでアライメントを計測・調整すれば十分だが、競技車両ではタイヤのたわみも、接地した時のゴムの摩擦も排除して精密な計測・調整をするため、こうしたほぼ剛体の疑似車輪を使う)を組み付けた車両を据えて、車体と各輪の幾何学的関係を測り、調整を繰り返すのではある。

とはいえSFなどのトップカテゴリーでは、チームはそれぞれの拠点にしっかりとした定盤を持ち、車両の様々な固定点・動作点を3次元測定してセットアップを確認し、サーキットの現場に持ち込んでくる。現地で細かなセッティング変更を繰り返した後も、ファクトリーに戻ってその最終状態を定盤上で計測して、細かな車高やアライメントの調整内容が寸法的にはどうだったのかを再確認する。これをセットダウンという。こうした精密な寸法出し、タイヤと車体の位置関係や重量バランスの確認と調整があって初めて、1/100秒、さらに1/1000秒をも争うパフォーマンスが実現できている。逆にいえば、大きなクラッシュの後に現地リビルドしたマシンを、こうした簡易定盤の上で仕上げることにはやはり限界がある。細かな動作部品を緻密に組み上げてゆくには時間の制約も大きい。スーパーフォーミュラの繊細な戦いの中では、こうした微妙なズレがタイムに、戦闘力に直結してゆくことも覚悟せざるを得ない。その意味ではこの日曜日、予選3番手に飛び込んできた笹原のマシンは、前日のアクシデントで横転し、骨格であるエンジンの交換までしていたことを考えると、メカニックたちとチームの仕事ぶりがそこに現れたと見ることができそうだ。

とはいえこの予選の白眉は、Q3のキャシディのアタックだった。10分間のセッションの中で、直前のQ2では時間をフルに使って2回のランを敢行したキャシディだったが、このQ3ではコースオープン直後には動かず。残り5分30秒、それ以前に走っていた5車がいったん戻ってコースがクリアになったところで“出撃”。タイヤウォーマーで温度を上げたタイヤで走ることを活かしてアウトラップだけで一気にアタックに入った。キャシディのドライビングは、クルマの向きが変わる瞬間、旋回の中からパワーオンして脱出加速に入ったところなど、挙動が速く、ピリピリした動き、その中のタイヤのビクッとくる滑りなどが、外から見ていても視認できることが多い。ところがこの1周は、そうしたパキパキした動きを滑らかに押さえ、旋回の中での前後タイヤの横すべりもじわっと踏ん張らせる動き。後でオンボード映像を確かめても向きの変わり方、旋回運動がものすごく速いけれどもスムーズ、舵を切り込み、戻す手の動きもタイヤのねじれを手前から作っていくという、ほぼ完璧に近いドライビングだった。その1周のタイムは1分34秒442。前日に山本が作ったばかりの新しいコースレコードをさらに0.091秒“も”切り詰めたのだった。

運は巡り、若者に勝利の可能性が訪れる。

しかし、それから3時間後にスタートした決勝レースではまたも波乱が待っていた。それもチャンピオン争いに直接影響を与える事態が。

まずは2周目、昨日とはちょっと違ってスタートで少し順位を落として8番手を走っていた小林にS.フェネストラズが接近、130Rからシケイン進入でアウト側から並走状態に持ち込んだ。ここで前日は自身のラインをキープすることで危機回避に成功した小林が、今度はアウトにマシンを振って、そこに並んでいたフェネストラズをコース外に押し出す形になってしまう。フェネストラズはたまらずクラッシュ。これでこの日もごく序盤にして1度目のセーフティカー導入。3周目に入るところからキャシディを先頭に大湯、福住、スタートでチームメイトに選考された山本、逆に好ダッシュで3車を抜いた関口という並びでの隊列走行となった。

ところがこのセーフティカーランの中で山本のマシンがスローダウン。その中でもちょっとギクシャクした動きを見せながら何とかピットまで走ってきたが、そこでリタイアとなってしまう。これもまた変速が効かなくなったとのこと。これで山本はこのレースでチャンピオンシップ・ポイント加算が消えた。

そしてこのセーフティカーランは6周完了まで。キャシディを先頭に素直な流れで7周目に入ってゆく。そこでこのレースでは作動時間が200秒に増えたOTSを使って、国本雄資が中嶋を抜いてゆく。次の周回のシケインでは平川がスタートで前を取られた山下健太をきれいに抜いて8番手に上がる。こうした攻防が演じられる状況がしばし続くかと思われたのだが、8周を終え9周目に入ったメインストレートの終端でキャシディのマシンの排気管から白煙が、そして炎も間欠的に出ている。ターボチャージャーまわりのトラブルならばオイルが熱せられた白煙が大量に出るものだが、青白い煙がパッと噴き出し炎も混じるという状況は、エンジン内部、燃焼室まわりに致命的なトラブルが生じていることを推察させるもの。キャシディはそのまま2コーナーでマシンを止めた。

この車両撤去のために、このレース2度目のセーフティカー導入が提示される。一方、キャシディが止まった横を通り抜けてゆくチームメイトの中嶋の車両は右リアタイヤがパンクしている。ほぼ1周ちかくをそのまま走り続けてピットへ。タイヤ交換を行って何とかセーフティカーの前には戻れたが、この時は9周完了だったのでタイヤ交換義務消化とはならず、後でもう一度のピットストップを知られたことで、最終的には1周遅れとなってしまう。

セーフティカーが待ち構える次の周がちょうどタイヤ交換のための「ピットウィンドウが開く」10周目とあって、ここで大湯を先頭に14台ものマシンがピットロードに滑り込んできた。ステイアウトしたのは松下、そしてスタートでエンジンストールして最後尾から走り始めていた笹原の2台だけ。

こうして多くの車両がタイヤ交換義務を消化したところで実質的なトップに立ったのは大湯だった。レース後の「テクノロジー・ラボラトリー」トークショーに久しぶりの出演をしていただいた大湯車担当の岡田エンジニアは「キャシディには追いつけるとは思えなくて…。いなくなって、あ、これは、と…」と、この時の思いを振り返った。その隊列が整ってすぐ、13周目に入るところから戦闘再開。14周目には野尻がバックストレートでOTS発動、まず平川を、さらに130Rを抜けてシケインに飛び込むところで山下(ピットストップで平川を逆転していた)を抜き去る。16周目には平川がバックストレッチから赤色表示に変わったOTS表示灯を点滅させながら山下に迫るが、オーバーテイクには至らず。しかもシケイン手前でOTS・LED消灯。レースの半分を過ぎたところで200秒を使い切った。彼が置かれた立場からすれば、とにかく順位ひとつでも前へ、という思いがこんなところにも現れていた。

そこから終盤へという19周目、実質3番手まで上がっていいた国本が、3コーナーで挙動を乱し、コースを横切るようにスピンしながらS字入口の外側に擱座してしまう。これもリアタイヤ(右)がパンク。ストレートの中から内圧低下が発生していたといい、このコーナリングでリムからタイヤのビードが落ちていたのが映像でも見てとれた。中嶋、国本のパンクはいずれも何らかの異物を踏んだ損傷によるもの。最初の小林とフェネストラズのアクシデントからしてCFRP外装部品の破片などがコース上に残ったことは十分にありうるわけで、そうした危険要素を避けるコースを選ぶことも、ドライバーと、そしてアクシデントの発生や状況を伝えるチームの共同作業になる。その配慮を徹底したとしても、200km/hかそれ以上の速度で走る中で、路面に落ちている細片を見分けるのが至難であることは言うまでもないけれども。これもスポーツとしての「運」が作用する部分ではある。

この国本のアクシデントでこのレース3度目のセーフティカー。前回のセーフティカー導入でステイアウトした松下と笹原はここでピットインするが、後続との差を築くだけのペースと周回数はなく、生き残っている集団の最後尾に戻る。そして「セーフティカーはこの周回でピットイン」と示されたのが22周目。大湯にとってはSFで先頭から再スタートするのはこれが初体験。スプーンカーブでスピードを落とし過ぎ、福住、関口に背後まで迫られたが、OTSもうまく使ってリードを保ち、23周目へと入っていった。残りは8周。

レースを終えた直後のインタビューや記者会見でも、大湯はこの最終盤、福住の方がペースが速いと感じられて苦しかった、と振り返っていたが、たしかに25周目にはこのレース全体の最速タイムをマークした福住に0.569秒まで差を詰められ、そこからはずっと1秒以下の差で追われ続けたものの、作動時間が残っていたOTSを27周目、さらに30周目とディフェンスに使って、福住にアタックの機会を与えない。30周目、最後の130Rを抜けるところでOTS表示LEDが緑から赤に変わるが、ということは残りまだ20秒。シケイン立ち上がりの加速でちょうど使い切るという絶妙のタイミングで逃げ切りに成功した。このOTS、200秒をジャスト使い切ったのは、岡田エンジニアによればチーム側からはまったくアドバイスをしてはいなかったし、大湯自身もそこまで計算して走れたはずはない、とのこと。しかしこれが1周前だったら、あるいは使い切らずに余らせていたら…。勝利を手にする時は、実力に加えてそうした幸運も付いて回るものなのではある。

新たな「変数」の出現

この第5戦・第6戦にはもうひとつ、重要にして「まだよくわからない」戦いの“変数”が加わっていた。タイヤの「プレ・ヒーティング」である。

路面温度が低下するこの時期、タイヤのトレッド・コンパウンドの温度が十分に上がらないと、硬い樹脂(プラスチック)のような状態であって、そのままでは本来のグリップが出ない。それこそサーキット競技専用車両としては「氷の上を走る」かと思うぐらい、タイヤと路面の摩擦が小さく、滑るのだ。走り出して路面との摩擦が始まれば、トレッドの温度が十分に上がり、コンパウンドが柔らかく変態して「溶けゴム」状態になる。そのためにマシンに装着する前にタイヤ全体の温度を、コンパウンドのグリップが発動しやすくなる状態まで上げておく。これが「プレ・ヒーティング」であり、そのための機材が「タイヤ・ウォーマー」ということになる。

これまでも、シーズンオフに入った12月、そして実戦を控えた3月の合同テストでは、同じ理由からタイヤのプレ・ヒーティングを使ってきている。しかしさほど厳密な温度管理が必要な状況ではなかった。それを実戦で使うとなれば、それもとくに1/1000秒レベルをも競う予選アタック、あるいは決勝レースでタイヤ交換後、即座にペースアップしつつ、さらにその先何十周かのタイヤ状態を最善に保つことが求められる、スーパーフォーミュラの戦いの中に投入するとなれば、これはそれなりに緻密な温度と圧力の管理と調整が不可欠。1セットのタイヤで走る距離がもっと長いF1よりもさらに緻密な「暖め方」が必要、というくらいのシビアさであることが、今回の3日間の中でも表面化していった。

ここでタイヤを外から暖める手法について、簡単に整理しておこう。

よく知られているのは、温熱保温シートを外から巻いて熱を加える方法。いわゆる「ブランケット」、つまり電気毛布方式。これは加熱する側の温度管理は比較的正確にできる。しかしトレッド・コンパウンドとケース(タイヤ骨格)に外表面から熱を加えるのであって、限られた時間の中では表層の温度がまず上がる。しかしタイヤというもの、ケース全体、さらに内部の空気も同じような温度に暖まって、はじめて本来のグリップと、そこで生じる摩擦力に加えて車体側から加わる荷重を受け止める骨格全体のたわみ特性に落ち着く。この状態が、ドライビングとマシンのセットアップを合わせ込んでゆくターゲットにしているところだ。だから「冷えている」タイヤを走りながら暖める時も、まだトレッドが冷えて硬い状態で左右に舵を切って接地面を滑らせるウィービング(weaving:(布を)織る、その横糸の動きから転じて、障害物を縫うように動く、の意)を強く行うと、トレッド表面に対して路表面の細かな凹凸がヤスリのように作用してしまう。むしろ縦方向、つまり駆動力と制動力をまずは柔らかく、次第に強く加え、とくにブレーキの発熱でホイールの側からタイヤ骨格とその中の空気を暖める。そこでタイヤ全体がしなやかに動くようになってくるのに合わせて、トレッド面を動かして温度を上げてゆき、同時に舵を左右に速く振ってケースをねじってそのコード(力を伝える繊維=系)とゴムに張力を加える、というプロセスを踏むことが好ましいと考えられる。

ブランケット方式では、この「タイヤ全体を暖める」のがなかなか難しい。そこでヒーティングボックス(ハウス)」方式も使われている。とくに同時に暖めておくタイヤセット数が多い長距離レース、ル・マン24時間などではピット裏に4セット・16本、あるいはそれ以上を収めて断熱シートで全体を包み、その「箱」の中に燃焼式ヒーターなどの熱風を吹き込み、内部全体の温度を上げてタイヤをホイールごと加熱している。今回、スーパーフォーミュラの追加規則として使用が認められたのは、この「燃焼方式による加温」「テント、ハウス」の組み合わせだった。

じつはもうひとつ、「電子レンジ」方式も開発・実用化されたことがある。タイヤ+ホイールのセットで加熱するので、マイクロ波が金属には反応しないようにしたところがポイントで、タイヤセットを1本ずつ収め、さらに回転させながら暖めるもので、短時間に均一・一定温度にできた。2004年のWECでチーム郷が使用したこともあったが、多くのシリーズで使用禁止となり、ビジネスとしても消滅してしまった。

このタイヤを「立てて置く」「回転させて温度ムラを抑える」というのもプレ・ヒーティングでは望ましいのだが、今回の鈴鹿に各チームが持ち込んだ機材のほとんどが「平積み」でしかも1セット・4本を重ねた状態で加熱槽に収めるものだった。その「箱」の下部にジェットヒーターの熱風を吹き込む形では、当然ながら温度分布にかなりの差ができる。とくに燃焼炎を通って高温になった状態の熱風が、あまり温度低下せずにタイヤに当たる部位があると、タイヤの構造が壊れる可能性も出てくる。

タイヤの“中身”をどうウォームアップすればいいのか。

タイヤは、繊維糸や細い鋼線を引き揃えて並べ、それをゴムで挟んだシートを何層か重ねて巻いて作る。この状態ではまだゴムはベトベトして貼り付く状態だが、それを巻いて筒状になった「生タイヤ」をタイヤの製品形状を持つ金型に入れ、内部から膨らませて金型に押し付けつつ加熱。その中でゴムが安定した粘弾性体に変化する。このプロセス、元々は硫黄を加えて加熱したので(19世紀にこの現象を発見したのがチャールズ・グッドイヤー)、「加硫」という。その時の加熱温度でも200℃以下のはず(このあたりはタイヤメーカー各社のマル秘事項)。そうやって作られたゴムと、タイヤを形成する異なるゴムとコードの層は、高温になると変質したり剥離したりする。さらに言えば、タイヤ骨格に使われている合成繊維の類も「高耐熱性」とは言っても金属よりはずっと低い温度で溶け、冷えると変質する。つまりタイヤをそうした高温に曝してはいけない、ということ。逆に言えば、夏場のレースではタイヤ全体の温度が50℃かそれ以上になった状態で走り始めるのだし、コンパウンド表層が溶けた状態になっている時は100〜120℃に達している。そうした温度に持って行ければ、タイヤは「仕事をしてくれる」のである。

しかし今回、チームによっては熱風の取り回しやタイヤの積み方、そして温度と圧力(温度が上がれば、タイヤ内部の空気も膨張する)の管理などの条件が悪い形で重なることがあったようで、プレ・ヒーティングを使い始めた初日の土曜日には、走行中にタイヤが壊れる、あるいはヒーティングボックスから出したタイヤに層剥離が起きた、という事例が数件あったと聞く。

それ以上に、どのくらいの温度に暖めたタイヤを、内圧をどのくらいにセットして履かせ、コースに送り出すか。それが予選でアウトラップの後すぐにアタックに入る、という状況なのか、あるいはレースの中でタイヤ交換してすぐに発動させたいけれども、その先何十周かをいちばん良い状態で走り続けたいのか、によっても温度と内圧の設定は変わってくる。これまではテストだったので、冷えて硬いまま、ではない程度に暖めておけばよかったが、スーパーフォーミュラのシビアな実戦の中で状況に応じた“適値”を決めるには、まだデータが足りない。レースが終わって、そうした状況を語ってくれたエンジニアが何人かいた。

また、タイヤ各部の温度分布にムラがある状態では、コンパウンドだけはすぐに「溶けゴム」の状態になっても、それを受け止める骨格側のゴムやコードの伸び、たわみが本来のバランスにならない。すると、コーナーの中での踏ん張り、ステアリングを動かしてタイヤ骨格をねじり、接地面に操舵を伝える時の反応、ブレーキングのロックポイントなどなど、様々な過渡特性が本来の動きとは変わってしまう。

横浜ゴムの技術者とも、鈴鹿では何度もこの「プレ・ヒーティング」について言葉を交わしたのだが、理想的には「一定の温度にした、広い空間の中に、長時間置いておく」ことで、タイヤとホイール全体の温度を均一にする。ここに落ち着くのだ。実験や計測では「ソーク(soak)]という。つまり計測対象物の温度を事前に安定化させるプロセスが欠かせないのだが、それに近い状態をどう作るかが、プレ・ヒーティングのテーマになる。次の最終戦・富士ラウンドまでの間隔は実質10日間。その中でもスーパーフォーミュラを戦う日本のトップチームは、きっと様々に知恵を絞ってくるに違いない。簡単に「観察してわかる」ようなものではないはずだが、私個人としてはそこに興味津々なのである。

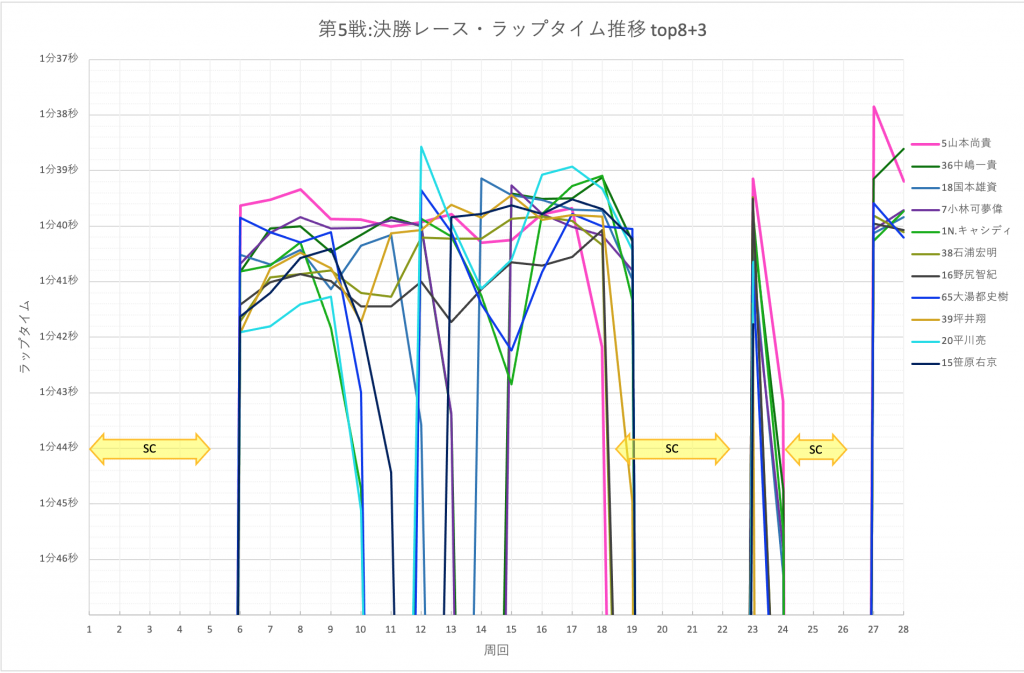

第5戦、最終的に上位8位までに入った各車と、終盤のアクシデントまではそこに加わっていた3車のラップタイム推移。早々に入ったセーフティカーが外れた後、先頭を走る山本が快調なペースをつかんでいたことが6〜10周目のラップタイムに現れている。ここで山本は独走状態を築き、後方で起きた様々なアクシデントを傍目にゴールへと向かうドライビングに集中した。タイヤを履き替えた直後からの平川の速さも際立っている。こうして見ると、彼が予選を走っていれば…と思わざるをえない。タイヤを履き替えた直後の“一撃”のグリップを引き出したペースアップは各車それぞれに現れている。その中でも13周完了でピットに入った中嶋が15〜18周目と1分39秒台半ばのラップを刻んでいる。山本+杉崎エンジニアはこれに反応して18周完了でピットに向かった。

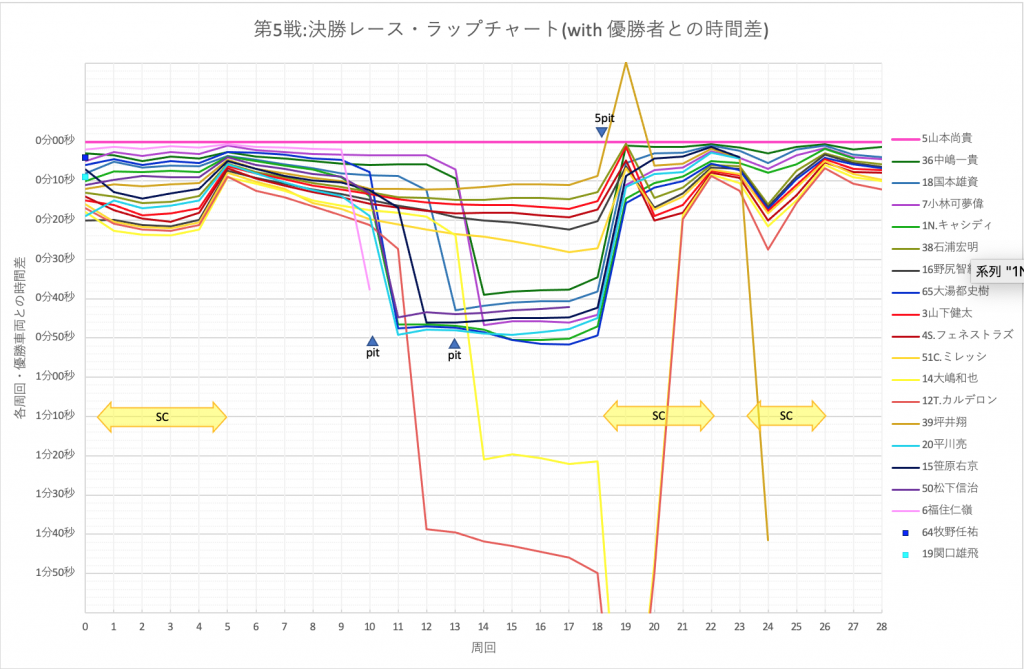

第5戦の各周回・各車の通過タイミングを、優勝した山本を基準に整理したグラフ。周回毎の順位変動とその時のそれぞれの差を同時に見ることができる。10周から13周完了の中で多くの車両がピットイン。その次の周回でいったん山本との差が開くので、折れ線が下に向かっている。山本は18周完了でピットへ。その周回で松下がクラッシュ(したがって17周で線が切れている)、セーフティカーが出るところでトップを保持したまま戻っているので、ここで後続との差が一気に詰まる。24周目に入る1コーナーで「4ワイド」からのアクシデントが発生。クラッシュした平川と笹原の線はその直前の計時ライン通過、23周で途切れる。坪井はなんとか走ってピットに戻ってリタイアしている。

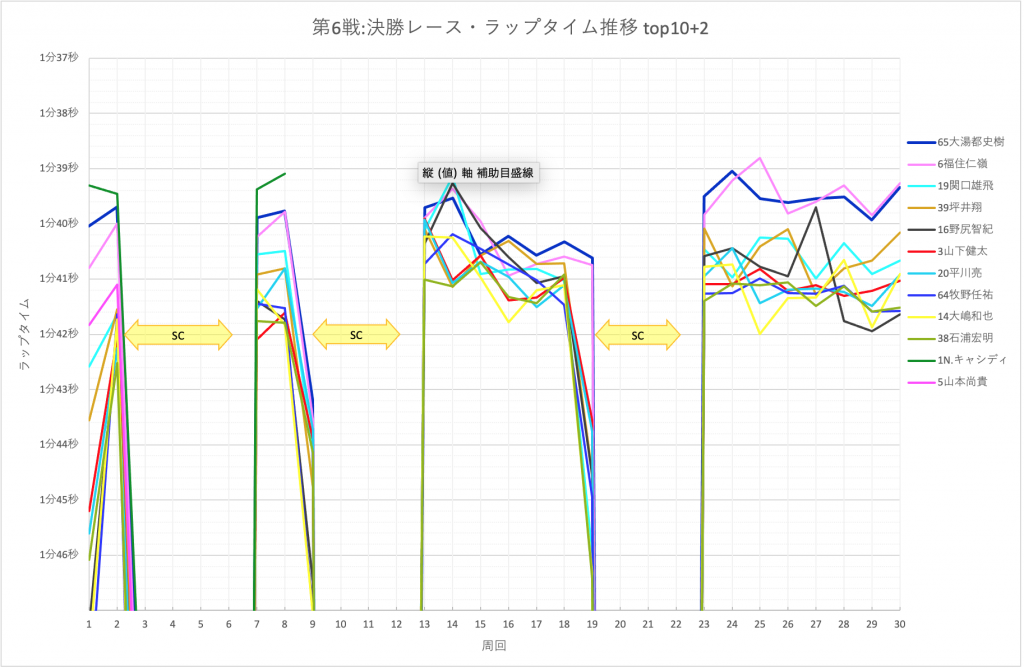

第6戦、最終的に上位10位までに入った車両に、レコードタイムを塗り替えたポールポジションからスタートしたキャシディを加えたラップタイム推移。第5戦以上に、アクシデントからのセーフティカー先導走行が間に入り、とくに前半戦は競技状態で走っている周回が少ない。その中でもキャシディのラップタイムが突出していて、予選から続いてマシン+ドライバーが「速い」状態であったことを物語る。逆に前日は予選最速から独走した山本は、この日は若干ペースが上がらず、しかもトラブルで早めにリタイア。坪井、野尻、平川という今シーズンに勝利を挙げているドライバーたちももうひとつレースペースが上がらず、13〜19周、23〜フィニッシュと初勝利を挙げた大湯とそれを追い詰める福住、この二人のペースが他より一段速かったことが浮かび上がる。

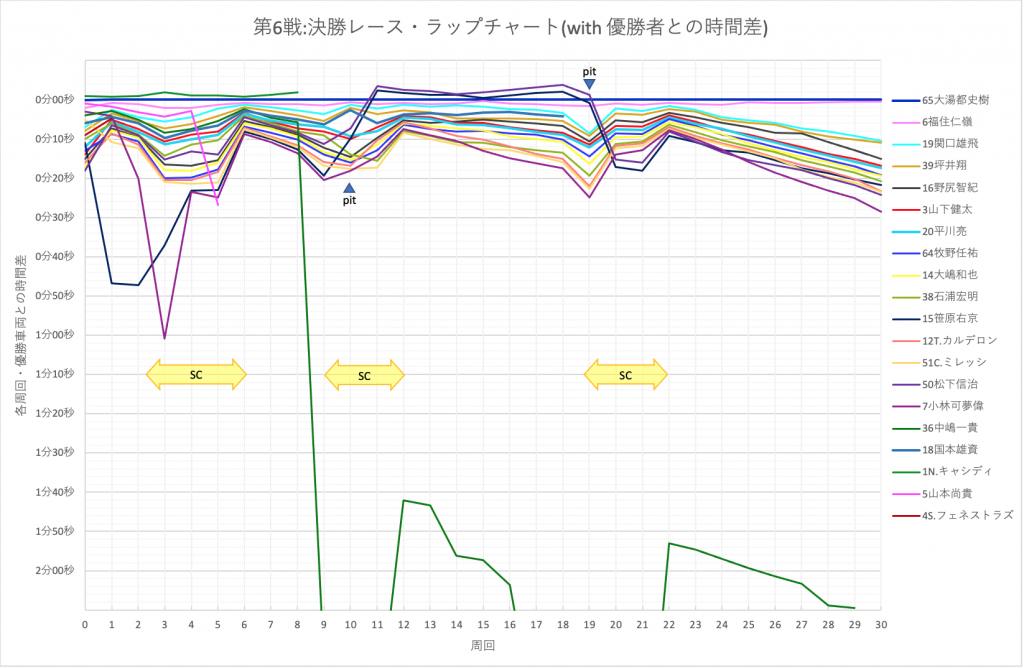

第6戦の各周回・各車の通過タイミングを、優勝した大湯を基準に整理したグラフ。前半にセーフティカー導入が繰り返された中、キャシディのエンジン・ブロー、コース脇に停止したことに対応したセーフティカー導入がちょうどタイヤ交換のピットストップ・ウィンドウが「開く」10周完了にかかったことで、ここで大湯を先頭に14車がピットに飛び込み、各車の大湯に対する時間差は詰まったまま推移する。そのピットストップで平川と山下が逆転、石浦も順位を下げている。ここでステイアウトした松下、笹原(スタートでエンジンストール、大きく遅れた)は次のセーフティカーランでピットインするまで、大湯以下の車列の前を走った。小林は2周目シケインでフェネストラズと接触、タイヤ交換でピットに入り、タイヤ交換義務消化のための10周目ピットインでも遅れが広がった。中嶋はキャシディがリタイアした横を通る時点ですでにタイヤ内圧を失っていて、時間をかけてピットに戻り、さらにタイヤ交換義務消化のピットストップを行ったのでラップダウンとなった。